Der Rückzug des Eises

Kryosphäre

Kryosphäre ist der Sammelbegriff für alle Komponenten des Systems Erde, die Wasser in seiner gefrorenen Form enthalten. Dazu gehören: Schnee, Eisschilde und Gletscher, die Schelfeise, das Meereis, das Eis auf Flüssen und Seen sowie Permafrost, den es sowohl an Land als auch im Meeresboden gibt.Die bittere Wahrheit

In der Wissenschaft werden Daten und Fakten selten emotionsgeladen präsentiert. Stattdessen konzentrieren sich die Fachleute darauf, neue Erkenntnisse in der Regel möglichst sachlich und unaufgeregt vorzustellen. Umso bemerkenswerter erscheinen vor diesem Hintergrund die klaren Worte, welche Klimaforscher mittlerweile wählen, um die Klimaveränderungen in den Polarregionen zu be-schreiben, denn die bittere Wahrheit lautet: Der Klimawandel hat die Polarregionen längst erreicht und wirkt sich großräumig auf alle Bestandteile der Kryosphäre – der Eiswelten – aus. Das Meereis und die Schneedecke schrumpfen; die Gletscher transportieren ihr Eis immer schneller Richtung Meer, verlieren auf diese Weise an Masse und ziehen sich zurück; die dauergefrorenen Böden tauen tiefer und länger anhaltend auf; schwimmende Landeisflächen wie die Schelfeisgebiete in der Antarktis werden von der Wärme zerfressen. Hinzu kommt, dass jede dieser Einzelveränderungen unmittelbare Folgen für die anderen Komponenten des Klimasystems hat und die Prozesse sich auf diese Weise gegenseitig verstärken.

Mit Schnee fängt alles an

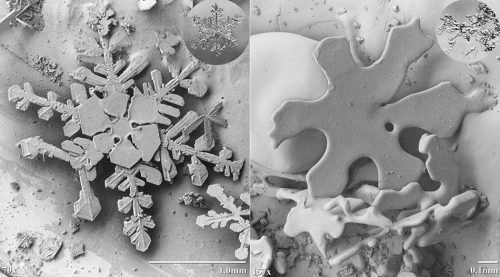

In der öffentlichen Diskussion um den Klimawandel in den Polarregionen findet Schnee in der Regel geringe Beachtung. Zu Unrecht, denn Schnee besitzt nicht nur von allen natürlichen Materialien die besten Isolations- und Albedoeigenschaften. Das Ausmaß, das Volumen und die Beständigkeit der Schneedecke entscheiden zudem maßgeblich über das Schicksal aller anderen Komponenten der Kryosphäre mit Ausnahme des submarinen Permafrosts – also der dauergefrorenen Böden unter den arktischen Schelfmeeren, weil sie nicht mit Schnee in Berührung kommen.

Schnee ist der Grundbaustoff für Gletscher und Eisschilde. Wo Schneefälle ausbleiben, bildet sich weder Firn noch Gletschereis. Gleichzeitig hat die Sonne bei Schneemangel ein leichtes Spiel. Im Vergleich zu nacktem Gletscher- oder Meereis mit einer Rückstrahlkraft von 20 bis 30 Prozent reflektiert frischer Schnee nämlich 80 Prozent und mehr des einfallenden Sonnenlichts. Er schützt auf diese Weise nicht nur die Eisflächen oder den dauerge-frorenen Boden unter sich vor der Sonnenwärme. Schnee trägt somit auch maßgeblich zur Selbstkühlung der Polargebiete bei.

Als luftig-fluffige Auflage isoliert Schnee zudem wie eine Daunenjacke und bewahrt von ihm bedeckte Pflanzen, Tiere und den Boden vor extremer Kälte. Diese Eigenschaft bringt aber auch Nachteile mit sich. So verhindert eine zu dicke Schneedecke unter Umständen, dass Permafrostboden, der im Sommer angetaut ist, im Winter erneut bis in große Tiefe durchfrieren kann. Fällt Schnee auf junges Meereis, bremst die isolierende Schicht den Wärmetransport vom Meer durch das Eis in die Atmosphäre und somit das Gefrieren des Eises von unten. Eisschollen mit Schnee auf ihrer Oberfläche wachsen demzufolge deutlich langsamer als nacktes Eis. In vielen Regionen der Welt, vor allem auch in der hohen Arktis, stellt Schnee zudem ein wichtiges Wasserreservoir dar. Auf den Inseln des kanadisch-arktischen Archipels beispielsweise speisen Schneebänke bis weit in den Sommer hinein kleine Tümpel und Feuchtgebiete mit Wasser.

In der Arktis bedeckt Schnee weite Landschaften bis zu neun Monate im Jahr. Die Dicke der Schneeschicht sowie ihre Verweildauer hängen vor allem von der Lufttemperatur und der Niederschlagsmenge ab. Forscher gehen deshalb davon aus, dass sich die weltweite Schneesituation im Zuge des Klimawandels grundlegend und auf sehr unterschiedliche Weise verändern wird. Um die Entwicklung genau verfolgen zu können, erfassen die Wissenschaftler drei Schneeparameter: die Größe der von Schnee bedeckten Fläche, seine Verweildauer, also die Länge der Schneesaison, sowie das sogenannte Wasseräquivalent – gemeint ist die Wassermenge, die im Schnee gespeichert ist.

Obwohl es von Jahr zu Jahr große Unterschiede in den einzelnen Parametern geben kann, beobachten die Wissenschaftler in der Arktis einige wichtige Trends, die sich in Zukunft noch verstärken werden:

Kleinere Gesamtfläche, frühere Schmelze

Als Reaktion auf die steigende Lufttemperatur schrumpft die Fläche, die heutzutage noch von Schnee bedeckt wird, denn mittlerweile fällt Schnee in weniger Regionen als noch vor 15 Jahren. Außerdem beginnt die Schneeschmelze in der nördlichen Hemisphäre heutzutage deutlich früher im Jahr und betrifft viel größere Landstriche – vor allem in der Arktis. Im Zeitraum von 1967 bis 2012 hat die Fläche der noch mit Schnee bedeckten Landstriche auf der Nordhalbkugel im Monat Juni um durchschnittlich 53 Prozent abgenommen. Das heißt, auch weite Flächen der Arktis sind auf das Jahr gerechnet länger schneefrei und damit nicht in der Lage, Sonnenstrahlung zu reflektieren. Bestätigt wird dieser Trend zusätzlich durch eine weitere Entwicklung: Die Länge der Schneesaison in der nördlichen Hemisphäre hat seit dem Winter 1972/73 im Mittel um 5,3 Tage pro Jahrzehnt abgenommen. Im Norden Europas und Asiens beträgt der Rückgang sogar 12,6 Tage pro Jahrzehnt.

Mehr Schnee in Sibirien

Im Norden Europas und Asiens fällt heutzutage deutlich mehr Schnee als in der Vergangenheit. Diese Entwicklung wirkt sich vor allem auf die Temperatur des sibirischen Permafrostbodens aus. Sie steigt langsam, weil die wachsende Schneedecke verhindert, dass der Boden im Winter kräftig durchfrieren kann.

Weniger Schnee auf dem Meereis

Auf dem arktischen Meereis nimmt die Schneedecke ab. Dieser Trend ist darauf zurückzuführen, dass das Meereis heutzutage erst deutlich später im Jahr gebildet wird. Schnee, der im Herbst fällt, landet demzufolge nicht mehr wie früher auf jungem Meereis, sondern im offenen Ozean und ist als Reflexionsschicht für junges Meereis verloren. Schneehöhenmessungen belegen, dass junges Meereis heutzutage eine dünnere Schneedecke aufweist als früher. Das heißt, die Schutzschicht schmilzt im Frühling auch schneller, wodurch das Meereis früher einer direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird. Die Folgen sind klar: Das Meereis schmilzt früher, der Ozean hat mehr Zeit, sich zu erwärmen, wodurch sich dann im Herbst die Neubildung des Eises weiter verlangsamt.

- 3.18 > Der Wind bläst Schnee von der Oberfläche des grönländischen Petermanngletschers auf das Meer hinaus. Vor der Abbruchkante des Gletschers staut sich derweil das Meereis und gibt der Eiszunge auf diese Weise zusätzlich Halt.

Wechsel von Regen und Schnee

Im Zuge der globalen Erwärmung erhöht sich die Wahrscheinlichkeit plötzlicher Wärmeeinbrüche und Schmelzperioden während des arktischen Winters. Niederschlag fällt dann oft in Form von Regen, was die physikalischen Eigenschaften der Schneedecke ebenso verändert wie ein wiederholtes Anschmelzen.

Klimamodellierungen zufolge werden sich die Schneebedingungen in einer wärmeren Welt deutlich ändern. In Küstengebieten wie Alaska und Skandinavien werden die Schneedecke und die Schneemenge drastisch zurückgehen. Arktisweit wird zudem die Länge der Schneesaison abnehmen. Mehr Schnee wird nur in wenigen Gebieten der Arktis fallen – vor allem in Sibirien. Als Reaktion auf die dickere Schneeauflage wird in diesen Regionen aber auch die Bodentemperatur steigen und der bislang dauergefrorene Boden bis in größere Tiefen auftauen. Pflanzen haben somit im Winter bessere Überlebenschancen, weshalb Forscher annehmen, dass die Vegetation der sibirischen Tundra künftig besser wachsen wird.

Härtere Zeiten warten dagegen auf pflanzenfressende Säugetiere wie Karibus, Rentiere und Moschusochsen, denn es wird im Winter künftig noch häufiger regnen. Fällt Regen auf Schnee, bildet sich eine Eisschicht, welche die Tiere in der Regel nur mit großer Mühe durchbrechen können. Mehrere Eisschichten in der Schneedecke verhindern vollends, dass die Tiere an ihr Winterfutter gelan-gen. Kurze Wärmeeinbrüche im Winter und der dazugehörige Regen können außerdem der Vegetation schaden.

Verändern wird sich auch der Wasserkreislauf in der hohen Arktis. Wissenschaftler beobachten heute schon, dass wichtige Schneebänke im Frühjahr vollständig wegschmelzen und im Sommer als Wasserspeicher fehlen. Diese Entwicklung wird zunehmen und die sommerliche Trockenheit in den betroffenen Regionen vorantreiben. In Sibirien dagegen treten im Frühling die Flüsse immer öfter über ihre Ufer, weil die Schneemenge wächst und die Schmelze immer rasanter vonstattengeht. Die Schnee-bedingungen in der Arktis verändern sich also grundlegend im Zuge des Klimawandels und ziehen nachhaltige Veränderungen für das Klima, die Ökosysteme und den Menschen nach sich.

Das Meereis macht Platz

Die Meereisflächen der Polarregionen reagieren ausgesprochen empfindlich auf Klimaveränderungen. Wächst das Meereis, deutet diese Entwicklung auf eine Abkühlung des Planeten hin. Schrumpfen hingegen die Eisflächen, spricht dies für eine globale Erwärmung. Die Klimaforschung richtet aber auch deshalb ihren Fokus auf das Meereis, weil es eine Schlüsselrolle im Klimasystem der Erde einnimmt. Wo Meereis entsteht oder den Ozean bedeckt, geschieht dreierlei:- Meereis reflektiert die einfallende Sonnenstrahlung und kühlt auf diese Weise die Erdoberfläche.

- Meereis kurbelt die Umwälzbewegung der Wassermassen an, indem bei seiner Entstehung Salzlauge freigesetzt wird, welche die Dichte der darunterliegenden Wassermassen erhöht und diese schwerer werden lässt, sodass sie absinken.

- Meereis bremst als isolierender Deckel den Gas- und Wärmeaustausch zwischen Ozean und Atmosphäre und verhindert, dass der Wind das Oberflächenwasser durchmischen kann und Wärme aus tieferen Schichten des Ozeans an die Atmosphäre abgegeben wird.

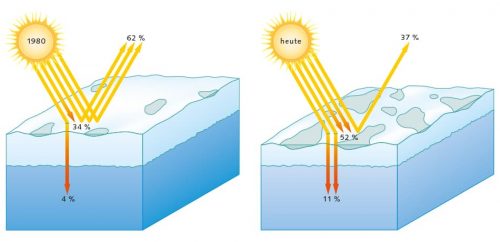

- 3.17 > Das Meereis der Arktis ist heutzutage dünner als noch in den 1980er-Jahren und wird großflächiger von Schmelzwassertümpeln bedeckt. Beides führt dazu, dass die Eisdecke und der Ozean darunter mehr Sonnenenergie absorbieren, wodurch sich der Meereisrückgang weiter verstärkt.

- Regionale Veränderungen der Meereisbedeckung wirken deshalb nicht nur lokal, sondern meist auch auf globaler Ebene, indem sie eine Vielzahl von Folgeprozessen auslösen, deren Bandbreite und Komplexität die Wissenschaft noch nicht gänzlich verstanden hat.

Das Meereis der Arktis wird seit dem Jahr 1979 durch Satelliten vermessen. Als vom Meereis bedeckte Fläche gelten dabei alle Meeresregionen, deren Eiskonzentration mindestens 15 Prozent beträgt. Das heißt, auf mindestens 15 Prozent der Wasserfläche sollte Meereis treiben. Die Ausdehnung der von Meereis bedeckten Fläche variiert mit den Jahreszeiten. Zum Ende des arktischen Winters im Monat März ist die Meereisdecke in der Regel doppelt bis dreifach so groß wie zum Ende des Sommers im September. In beiden Monaten schauen die Wissenschaftler deshalb mit besonderem Interesse auf die Ausdehnung des Meereises. Die maximale Ausdehnung im Winter sowie die kleinste Eisfläche im Sommer stellen wichtige Kenngrößen dar, anhand derer sich die Entwicklung des Meereises ablesen lässt – und die ist in der Arktis durchweg negativ.

Infolge der steigenden Luft- und Wassertemperaturen in der Arktis hat die Ausdehnung des Meereises in den zurückliegenden vier Jahrzehnten um mehr als 30 Prozent abgenommen. Dieser Rückgang ist nicht nur in jeder Jahreszeit, sondern auch in allen Regionen des Arktischen Ozeans zu spüren, fällt aber im Sommer nahezu doppelt so hoch aus wie im Winter. Das großflächige Schmelzen des Eises ist vor allem auf die Temperaturveränderungen im Frühjahr und Sommer zurückzuführen. Die Schmelzsaison beginnt heutzutage etwas früher im Jahr, endet aber vor allem deutlich später. Das heißt, die Schmelzsaison verlängert sich spürbar – um fünf Tage pro Jahrzehnt. In einigen Randmeeren des Arktischen Ozeans schmilzt das Meereis inzwischen sogar elf Tage länger als noch eine Dekade zuvor.

- 3.19 > Der europäische Erdbeobachtungssatellit CryoSat-2 ist eines der wichtigsten Instrumente der internationalen Meereisforschung. Er hat ein spezielles Radaraltimeter an Bord, welches aus einer Höhe von 700 Kilometern die Dicke des arktischen und antarktischen Meereises vermisst.

- In den zurückliegenden zwölf Sommern (2007 bis 2018) schrumpfte die Eisdecke jeweils in einem solchen Ausmaß, dass diese Jahre die Top 12 der Negativrekordliste ausmachen. In Zahlen ausgedrückt: Die September-Ausdehnung des arktischen Meereises nimmt derzeit um 12,8 Prozent pro Dekade ab. Das entsprach im Zeitraum von 1997 bis 2014 Einbußen von 130 000 Quadratkilometern pro Jahr. Damit verlor der Arktische Ozean im Durchschnitt jährlich eine Eisfläche so groß wie Griechenland. Im September 2018 betrug die verbleibende Restfläche 4,59 Millionen Quadratkilometer.

Das Schrumpfen der Meereisdecke in der Arktis gehört damit zu den auffälligsten Veränderungen der Erdoberfläche in den zurückliegenden drei Jahrzehnten. Wissenschaftler gehen sogar so weit zu sagen, dass sich die Arktis aufgrund der globalen Erwärmung im Winter nicht mehr in jene extreme Eiswelt verwandelt, die sie einmal war. In Sachen Meereis trifft diese Aussage auf jeden Fall zu, denn der weiße Eisdeckel des Arktischen Ozeans wird nicht nur kleiner, er ist auch deutlich dünner geworden und sein Eis viel jünger als in der Vergangenheit.

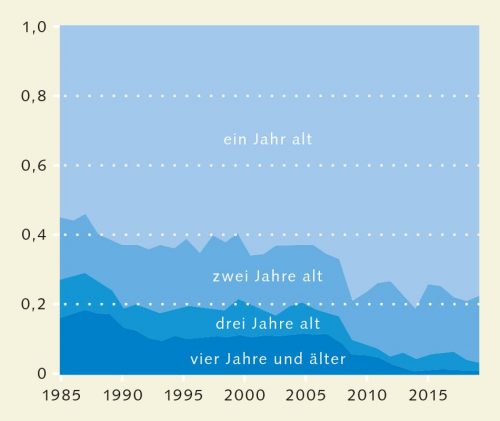

- Als die Forscher im Jahr 1985 begannen, auch die Dicke und damit das Alter des arktischen Meereises zu messen, fielen zum Meereismaximum im März 2,54 Millionen Quadratkilometer oder 16 Prozent der Eisfläche in die Kategorie „mehrjähriges Eis“. Das heißt, dieses Eis hatte mehr als vier Sommer überdauert und war dementsprechend bis zu vier oder fünf Meter dick. Zur gleichen Zeit im Jahr 2018 machte der Anteil des mehrjährigen Eises nur noch 130 000 Quadratkilometer und somit 0,9 Prozent der Eisfläche aus. Das heißt, die Fläche des dicken, mehrjährigen Eises ist in 33 Jahren um 95 Prozent zurückgegangen. Das Gros des arktischen Meereises, genauer gesagt: 77 Prozent, ist heute nicht älter als einen Winter.

Messungen des Erdbeobachtungssatelliten CryoSat-2 zeigen, dass das arktische Meereis zum Ende des Winters 2017/2018 im Durchschnitt 2,14 Meter dick war. Da der Satellit jedoch erst seit dem Jahr 2010 im Einsatz ist, sind langfristige Vergleiche der Meereisdicke noch nicht möglich. Die Eisdickenspanne im bisherigen Messzeitraum lag im April zwischen 2,03 und 2,29 Meter. Der Winter 2017/2018 reiht sich also in den mittleren Bereich ein. Nichtsdestotrotz hat sich das Bild des arktischen Meereises grundlegend gewandelt. Anstelle einer mehrere Meter dicken, mehrsaisonalen und nahezu undurchdringbaren Packeisdecke treibt heute also eine fragile, dünne Eisschicht auf dem Arktischen Ozean.

- 3.21 > Die arktische Meereisdecke erreicht meist im März ihre maximale Ausdehnung und vermindert sich dann bis September auf ihre kleinste Fläche. Zu erkennen ist, dass die saisonalen Meereisdecken schrumpfen. Im Sommer sind die Gesamtverluste größer als im Winter.

Leichteres Spiel für Wind und Wellen

Die dünne Eisschicht reagiert nicht nur deutlich empfindlicher auf steigende Luft- und Wassertemperaturen. Wind und Wellen können sie auch leichter aufbrechen – ein Phänomen, das bislang eher aus der Antarktis bekannt war. Mittlerweile aber beobachten Forscher die zerstörerische Wirkung von Wind und Wellen auf das Meereis auch in der Arktis.

Im September 2009 beispielsweise wurden Wissenschaftler Zeugen, wie auf dem offenen Meer aufgetürmte Wellen bis zu 250 Kilometer weit in die Eisdecke wanderten und dort dicke, mehrjährige Schollen von etwa einem Kilometer Länge in kleinere, nur noch 100 bis 150 Meter messende Stücke zerbrachen. Diese Zerstückelung bewirkte, dass das Eis beweglicher wurde und infolge-dessen wahrscheinlich auch schneller schmolz. Für die zunehmende Entfaltungsfreiheit des Windes spricht außerdem die Beobachtung, dass junges Meereis inzwischen häufiger als Pfannkucheneis auf dem Nordpolarmeer treibt. Diese von Wellen geformten Eisteller waren früher vor allem aus der Antarktis bekannt. Dort findet der Wind über dem Südpolarmeer stets ausrei-chend Platz und eisfreie Wasserflächen, um Wellen aufzutürmen, die anschließend im Küstenbereich die frisch entstandenen Eisplättchen und -nadeln zu Pfannkuchen formen. Im Nordpolarmeer dagegen fehlten diese offenen Wasserflächen bislang. Mittlerweile aber entdecken Forscher bei Winterexpeditionen in den arktischen Gewässern immer häufiger auf diesen auffälligen Typ Eis – vor allem in der westlichen Arktis. In der Beaufortsee und der Tschuktschensee beispielsweise gefriert das Meer inzwischen einen Monat später als noch zu Beginn der Eisbeobachtungen. Der Wind hat demzufolge ausrei-chend Platz und Gelegenheit, das Meer in Wallung zu versetzen.

Und noch eine Entwicklung ist neu: Das junge, dünnere und damit leichtere Meereis treibt zum Teil schneller durch die Arktis als altes, schweres Packeis. Ein Grund mag sein, dass der Wind weniger Kraft braucht, um das Eis vor sich her zu schieben. Es muss allerdings noch andere Einflussfaktoren geben, denn Windgeschwindigkeit und -richtung allein reichen nicht aus, um die Eiswanderung vollständig zu erklären.

- 3.22 > Auf Pfannkucheneis stießen Meereisforscher früher nur in der Antarktis. Mittlerweile aber finden Wind und Wellen auch im westlichen arktischen Ozean ausreichend Platz und Gelegenheit, junges, dünnes Meereis so auffällig zu verformen.

Arktisches Meereis künftig nur noch im Winter?

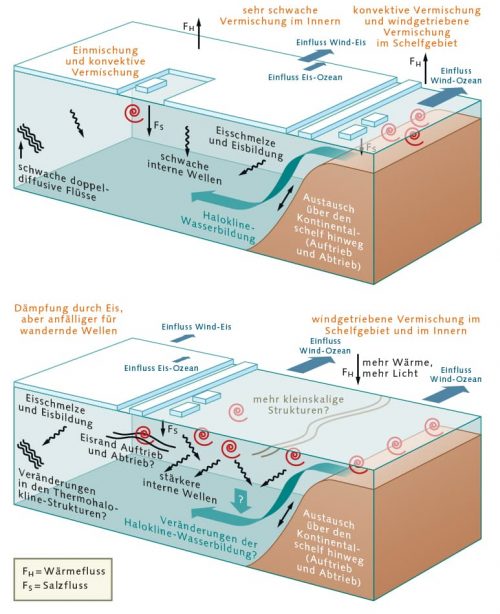

Wo sich Risse in der Meereisdecke öffnen, Polynien entstehen oder das Meereis großflächig schmilzt, kommen Ozean und Atmosphäre in direkten Kontakt miteinander. Wärme kann ausgetauscht werden, Wasser kann verdunsten, und der Wind kann das Meer in Wallung bringen. Wissenschaftler nehmen deshalb an, dass sich die treibenden Kräfte im Strömungssystem des Nordpolarmeers künftig zumindest im Sommer verändern werden. Bestimmten im Zuge der Meereisbildung bislang vor allem der Salzgehalt und die Temperatur der Wassermassen, wohin diese wanderten oder wie sie sich schichteten (thermohaline Zirkulation), so wird in eisfreien Zeiten künftig der Wind eine größere Rolle spielen. Er wird die oberen Wasserschichten häufiger durchmischen, Oberflächenströmungen beschleunigen und den Wärmeaustausch mit der Atmosphäre zumindest in den Übergangsphasen Frühling und Herbst verstärken. Im Winter aber, wenn sich das Meereis wieder ausbreitet, wird der Einfluss des Windes wieder nachlassen.

Dass sich auch künftig Meereis auf dem Arktischen Ozean bilden wird, bezweifelt niemand. Die saisonalen Unterschiede zwischen den jahreszeitlichen Meereisausdehnungen werden sich allerdings verstärken. Der Arktische Ozean wird im Winter großflächig zufrieren, im darauffolgenden Sommer jedoch wird die entstandene Eisdecke ebenso großflächig wieder schmelzen. Damit werden im Nordpolarmeer künftig ähnliche saisonale Meereisbedingungen herrschen wie im Südpolarmeer.

- 3.23 > Wo das arktische Meereis schmilzt, kommen Luft und Meer in Kontakt miteinander. Wärme, Wind und Wellen erhalten so die Chance, wichtige Prozesse in der Wassersäule maßgeblich zu verändern.

- Wann der Arktische Ozean im Sommer zum ersten Mal eisfrei sein könnte, ist auf das Jahr genau nicht vorhersagbar. Die meisten Klimamodellierungen prognostizieren eine derart große Eisschmelze für die Mitte des 21. Jahrhunderts, wobei Polarforscher unter „eisfrei“ etwas anderes verstehen als die allgemeine Öffentlichkeit. Aus wissenschaftlicher Perspektive gilt das Nordpolarmeer als „eisfrei“, wenn die vorhandenen Eisflächen in der Summe weniger als eine Million Quadratkilometer ergeben. Diese auf den ersten Blick merkwürdig anmutende Definition hat einen guten Grund: Meereis gibt es nicht nur im zentralen Arktischen Ozean, sondern auch entlang der Küsten der Anrainerstaaten sowie in den vielen kleinen Meerengen und Seewegen des kanadisch-arktischen Archipels. Dieses küstennahe Eis ist in der Regel dicker als die Schollen auf dem offenen Ozean und wird vermutlich länger erhalten bleiben als die Eisdecke im zentralen Nordpolarmeer. Um diesem Umstand gerecht zu werden und dennoch treffende Vorhersagen machen zu können, haben die Wissenschaftler den Schwellenwert von einer Million Quadratkilometer als Kennwert für einen quasi eisfreien Arktischen Ozean gewählt.

Die Gefahr, dass diese Grenze unterschritten wird, steigt mit der globalen Durchschnittstemperatur. Der Weltklimarat kommt in seinem Spezialbericht aus dem Jahr 2018 zu dem Schluss, dass bei einer globalen Erwärmung um zwei Grad Celsius das Nordpolarmeer nach etwa zehn Jahren das erste Mal im Sommer eisfrei sein wird. Gelingt es der Menschheit jedoch, die Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken, dürfte es 100 Jahre dauern, bis das Meereis in der zentralen Arktis für einen Sommer verschwindet und die Gesamtfläche unter den Grenzwert von einer Million Quadratkilometer sinkt.

Rätselraten in der Antarktis

Im Gegensatz zur Arktis hat das saisonale Meereis der Antarktis seit Beginn der Satellitenaufzeichnungen kontinuierlich zugenommen. Rekordmeldungen von einer Wintereisdecke von 20,1 Millionen Quadratkilometern machten im Jahr 2014 weltweit Schlagzeilen, gerade weil die Antarktis zu dieser Zeit einen starken Kontrast zur schrumpfenden Eisdecke der Arktis darstellte. Während der Meereisrückgang im hohen Norden damals mit der globalen Durchschnittstemperatur zunahm, stellten die gegenläufigen Entwicklungen in der Antarktis die Forscher vor ein Rätsel, und zumindest in der Öffentlichkeit keimte die Hoffnung, dass das Südpolargebiet vielleicht doch von den Folgen der Erwärmung verschont bliebe.

Dieser Optimismus erwies sich jedoch als unbegründet, denn die Eisdecke wuchs nur in bestimmten Regionen der Antarktis, unter anderem im Rossmeer, wo Forscher eine Eisflächenzunahme von 5,2 Prozent pro Jahrzehnt dokumentierten. In der Bellingshausen- und Amundsensee dagegen hatte das Meereis im selben Zeitraum um 5,1 Prozent abgenommen. Ebenso gegensätzlich entwickelte sich die Länge der Eissaison. Während das Meereis im Rossmeer deutlich später im Sommer zu schmelzen begann, zog es sich in den Meeresgebieten der Westantarktis immer früher zurück. Im Weddellmeer beobachteten die Forscher sogar beide Trends: In einigen Regionen nahm die Meereisausdehnung zu, in anderen ab. Antarktisweit reichten die Zuwäche jedoch aus, um die Gesamtbilanz bis zum Jahr 2014 ins Plus zu drehen.

Die Kehrtwende erfolgte zwei Jahre später, als das antarktische Meereis im Winter 2016 plötzlich nur noch auf eine Gesamtfläche von 18,5 Millionen Quadratkilometern anwuchs. Seitdem schrumpft die Meereisausdehnung in der Antarktis. Am 1. Januar 2019 vermeldeten Wissenschaftler sogar ein neues Rekordminus von 5,47 Millionen Quadratkilometern – die kleinste Januar-Eisfläche seit Beginn der Satellitenmessungen vor 40 Jahren. Selbst im sonst so eisstarken Rossmeer hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon eisfreie Wasserflächen gebildet.

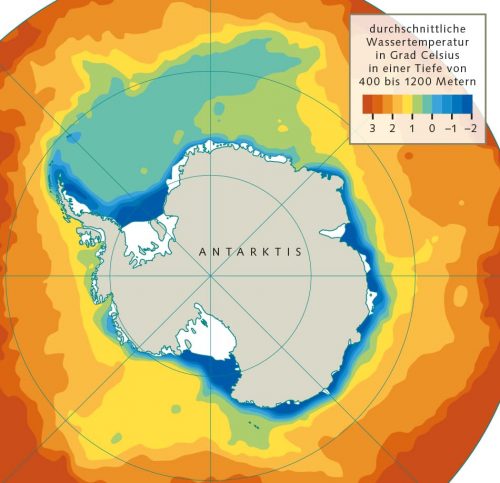

Warum das Meereis der Antarktis im Winter nicht mehr so große Flächen wie einst bedeckt und wieso es im Sommer inzwischen so blitzartig schmilzt, wird derzeit erforscht. Eine neue Theorie US-amerikanischer Forscher setzt auf natürliche Strömungsschwankungen im Südpolarmeer, die in einem Rhythmus von 30 Jahren auftreten. Demnach haben sich im Zeitraum von 1980 bis 2000 in einigen Regionen des Südpolarmeers die Konvektion und Tiefenwasserbildung abgeschwächt. Wärme aus dem Zwischenwasser sei dadurch in der Tiefe des Ozeans eingeschlossen worden und nicht an die Oberfläche gelangt. Gleichzeitig habe sich das Oberflächenwasser abgekühlt, wodurch beste Voraussetzungen für die Bildung von Meereis entstanden seien – ungeachtet der globalen Erwärmung.

- Mittlerweile aber gibt es Hinweise darauf, dass die Umwälzung der Wassermassen im Südpolarmeer wieder zugenommen hat. Somit könnten das Zwischenwasser sowie die in der Tiefe gefangene Wärme wieder an die Meeresoberfläche gelangen und ein Grund für die Eisrückgänge sein. Sollte diese Vermutung stimmen, würde die Meereisdecke des Südpolarmeers weiter abnehmen, denn die Temperatur des Zwischenwassers steigt.

Andere Wissenschaftler argumentieren, dass man bei der Suche nach den Ursachen des Meereisrückgangs auch die Atmosphäre nicht außer Acht lassen darf. So ließen sich die Meereisverluste in der Bellingshausen- und Amundsensee sehr gut mit der Abschwächung kalter Winde erklären, die über dem Südpolarmeer wehen und einst das Oberflächenwasser weiträumig gefrieren ließen. Veränderte Winde könnten auch erklären, warum das Meereis im westlichen Teil des Rossmeers bis zum Jahr 2014 so überproportional angewachsen ist.

Diskutiert wird zudem der Einfluss der schmelzenden Gletscher und Eisschilde. Hatten sie in den zurückliegenden Jahrzehnten eventuell einen kühlenden Effekt auf das Oberflächenwasser? Wurde dieses durch ihr Schmelzwasser nachhaltig verdünnt? Welche Rolle spielte die Abnahme der Ozonkonzentration? Wie wirken atmosphärische Veränderungen in den Tropen auf die Klimaabläufe in der Antarktis?

Eindeutige Antworten fehlen bislang, auch weil die Wissenschaftler nur auf verhältnismäßig wenig Messdaten aus dem Südpolarmeer zurückgreifen können. Die Dicke des antarktischen Meereises zum Beispiel ist nur stichprobenartig bekannt. Erschwerend kommt hinzu, dass es Klimamodellen bislang nicht gelingt, die bisherige Meereisentwicklung in der Antarktis richtig zu simulieren. Aus diesem Grund gibt es auch noch keine Vorhersagen zur künftigen Entwicklung. Der Weltklimarat verzichtet deshalb in seinem Spezialbericht zum 1,5-Grad-Ziel ganz bewusst auf jegliche Prognosen zur Zukunft des antarktischen Meereises in einer zwei oder 1,5 Grad Celsius wärmeren Welt.

Solche Vorhersagen werden jedoch dringend benötigt: Zum einen, weil das Meereis auf vielfältige Weise die großen Schelfeise schützt. Zum anderen, weil es einen wichtigen Lebensraum für die tierischen Bewohner des Südpolarmeers darstellt – sowohl für Winzlinge wie den Krill, dessen Larven an der Unterseite des Eises überwintern, als auch für Riesen wie den Kaiserpinguin oder die Weddellrobben, die Meereis als natürliche Rast- und Aufzuchtplätze für ihren Nachwuchs nutzen.

- 3.25 > Wo die Winterkälte Risse im Permafrostboden Spitzbergens hinterlässt, lagern Schmelzwasserbäche im Frühjahr Wasser, Steinchen und anderes Treibgut ab. Gefriert das Wasser in den Rissen dann zu Eis, dehnt es sich aus und drückt alles Eingelagerte wieder nach außen. Auf diese Weise entstehen diese auffälligen Ringmuster.

Permafrost – der kalte Kitt des Untergrunds

Wenn es in der Vergangenheit etwas gab, worauf sich die Bewohner der Arktis verlassen konnten, dann auf die Tragkraft des Untergrunds. Überall dort, wo im Winter Eiseskälte herrschte und die Schneedecke zu dünn war, um das Erdreich vor Frost zu schützen, fror der Boden so tief durch, dass er auch im kurzen arktischen Sommer nur an der Oberfläche auftaute. Gebäude, Straßen und Pipelines ruhten also auf einem soliden Fundament aus Sanden, Gesteinen, Tier- und Pflanzenresten, die vom Eis zusammengehalten wurden.

Diese dauergefrorenen Böden der Polarregionen werden als Permafrost bezeichnet, wobei die wissenschaftliche Definition noch etwas spezifischer ist. Demnach gilt sämtlicher Untergrund als Permafrost, der in zwei aufeinanderfolgenden Jahren kontinuierlich Temperaturen von null Grad Celsius und kälter aufweist. Permafrost findet sich demzufolge auch in Hochgebirgen außerhalb der hohen nördlichen Breiten, zum Beispiel in den Höhenlagen der Alpen, je nach Hanglage ab einer Höhe von 2500 bis 3000 Metern. Die Bodentemperatur dieses Gebirgspermafrosts liegt in der Regel über minus drei Grad Celsius. Permafrostgebiete gibt es außerdem im Hochland von Tibet, in den Anden sowie in den unvergletscherten Regionen der Antarktis.

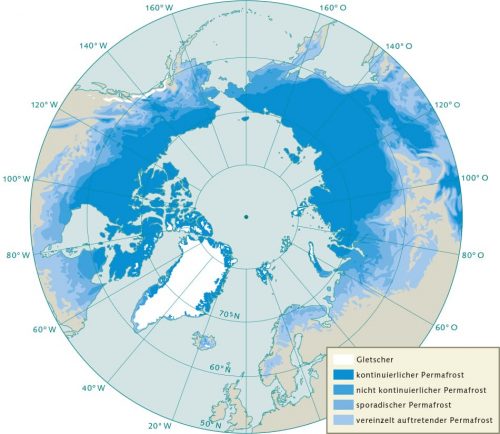

Experten unterscheiden dabei zwischen Regionen mit kontinuierlichem Permafrost, wie sie vor allem in der Arktis vorkommen, und Gebieten mit nicht kontinuierlichem Permafrost. Bei ersteren ist der Untergrund in einer Größenordnung von 90 bis 100 Prozent seiner Fläche gefroren. In Regionen mit nicht kontinuierlichem Permafrost sind es nur 50 bis 90 Prozent der Fläche. Und Landschaften, in denen der Permafrostanteil noch geringer ist, werden als Gebiete mit sporadischem Permafrost bezeichnet.

Als Wissenschaftler vor 20 Jahren die Fläche aller Permafrostregionen der Welt addierten, kamen sie auf eine Gesamtfläche von circa 22,8 Millionen Quadratkilometern. Das entsprach 24 Prozent des Festlands der Erde. Die Mächtigkeit der gefrorenen Bodenschichten variiert dabei bis heute weltweit zwischen weniger als einem Meter und einigen Hundert Metern. In Zentralsibirien erreicht der Permafrost im Extremfall sogar eine Dicke von bis zu etwa 1600 Metern – allerdings nur in Gebieten mit wenig Erdwärme. Die tiefsten mittleren jährlichen Bodentemperaturen im arktischen Permafrost werden mit minus 15 Grad Celisus im kanadisch-arktischen Inselarchipel gemessen.

Ein Erbe vergangener Eiszeiten

Mächtige Permafrostschichten sind ein Erbe vergangener Eiszeiten. Die entsprechenden Gebiete waren in den zurückliegenden Kaltzeiten nicht von Gletschern bedeckt, sodass ihr Boden der polaren Eiseskälte für Jahrtausende schutzlos ausgeliefert war – abgesehen von einer dünnen Schneedecke. Ihr Untergrund ist infolgedessen bis heute von tiefen Eiskeilen durchzogen. Sie entstehen, wenn sich der dauerhaft gefrorene Boden im Winter aufgrund der großen Kälte zusammenzieht und an bestimmten Stellen aufreißt. Schmilzt dann im Frühjahr der Schnee, rinnt das Schmelzwasser in diese Risse. Bei einer Bodentemperatur von etwa minus zehn Grad Celsius gefriert es dort jedoch sofort wieder und dehnt sich aus. Wiederholt sich dann dieser Prozess in den darauffolgenden Jahren, entsteht im Lauf der Zeit ein Eiskörper, der an einen riesigen Keil erinnert.

- 3.24 > Geoforscher des deutschen Alfred-Wegener-Instituts machen Mittagspause. Im Hintergrund: die von Eiskeilen durchzogene Steilküste Sibiriens.

- In der sibirischen Arktis wuchsen auf diese Weise bis zu 40 Meter tiefe und bis zu sechs Meter breite Eiskeile in den Untergrund, deren Eis teilweise mehr als 100 000 Jahre alt ist. Sie durchziehen den Boden wie ein Netzwerk und sind in Luftaufnahmen als netzartige Struktur sehr gut zu erkennen. In diesen Gebieten bestehen quasi 40 bis 90 Prozent des Untergrunds aus Eis. Forscher nennen Permafrost mit einem derart hohen Eisanteil im Boden Yedoma. Er ist heutzutage in den Tiefländern Sibiriens, Alaskas und im Westen Kanadas weit verbreitet, hat als submariner Permafrost aber auch in jenen arktischen Küstenregionen überdauert, die während der Eiszeiten trocken lagen und erst später wieder überflutet wurden.

Wenn Schmelzwasser im Boden zu Eis gefriert, dehnt es sich aus und vergrößert sein Volumen um etwa zehn Prozent. Auf diese Weise kann es passieren, dass das Eis in Permafrostgebieten hügelartig aus dem Boden herauswächst. Solche Eishügel werden Pingos genannt und kommen vor allem in Alaska und im Nordwesten Kanadas häufig vor. Auch sie können Tausende Jahre alt sein und existieren wie die Eiskeile gewissermaßen aufgrund des jahreszeitlichen Wechsels von Gefrieren und Auftauen in der Arktis.

Hocharktis

Als Hocharktis werden die polaren Wüstengebiete der Arktis bezeichnet, die vor allem auf Grönland, im hohen Norden Sibiriens sowie im kanadisch-arktischen Archipel zu finden sind. Im Gegensatz zur Tundra wachsen hier keine Sträucher mehr, sondern nur noch speziell angepasste bodenbedeckende Pflanzen. Die Mitteltemperatur für den Monat Juli liegt bei fünf Grad Celsius.So reagiert Permafrost auf Erwärmung

Wie schon angedeutet sind die Sommer in weiten Teilen der Arktis warm genug, dass der dauergefrorene Boden an der Oberfläche taut. Die Wärme breitet sich dabei abhängig von der Bodenbeschaffenheit und den lokalen Klimabedingungen bis in eine Tiefe von 20 bis 200 Zentimetern aus und taut das Erdreich auf. Diese im Sommer tauende und im Winter regelmäßig wieder gefrierende oberste Bodenschicht wird Auftauschicht genannt. Ihre Dicke hängt in der Hocharktis sowie in der Tundra in erster Linie von der Lufttemperatur und der Schneebedeckung ab. Je weniger Schnee im Winter gefallen ist, desto besser kann die kalte Winterluft den Permafrost auskühlen. Forscher sprechen deshalb von einem klimagesteuerten Permafrost. Je weiter man aber Richtung Süden reist, desto wärmer wird es – und Permafrost kann sich nur noch in jenen Gebieten halten, in denen die Vegetationsdecke oder Torfablagerungen das Eis im Boden isolieren und gegen die warme Luft abpuffern. Wie wirkungsvoll diese Schutzfunktion ist, konnten deutsche Forscher in den sibirischen Lärchenwäldern beobachten.

Im Gegensatz zu Kiefern und Fichten ist die sibirische Lärche Larix gmelinii ein ausgesprochener Flachwurzler. Dieser Baumart genügt eine sommerliche Auftautiefe von 20 bis 30 Zentimetern, um zu gedeihen. Ihr flacher, dichter Wurzelteppich wiederum bildet eine derart wirkungsvolle Schutzschicht für den Permafrost darunter, dass es in der Vergangenheit bei einem Wechsel von einer Kalt- zu einer Warmzeit oft mehrere Jahrtausende gedauert hat, bis der Permafrost großräumig verschwunden war und sich die Vegetation Sibiriens an die wärmeren Klimabedingungen angepasst hat. Der isolierende Effekt zeigt sich aber auch heute noch: So taut der Permafrost in Regionen, in denen der Lärchenwald abgeholzt wurde, deutlich schneller als in bewaldeten Gebieten.

Wo Schnee schmilzt und der Permafrostboden taut, staut sich Schmelzwasser, weil es aufgrund des gefrorenen Untergrunds nicht versickern kann. Die entstehende Auftauschicht enthält deshalb besonders viel Wasser und ist sehr beweglich, was vor allem in der Tundra schon an kleinen Hängen zu großräumigen Bodenrutschungen und damit zur Erosion führen kann. Anderenorts fällt der Untergrund in sich zusammen oder senkt sich ab, weil das Eis im Erdreich schwindet.

- 3.26 > Die Dahurische Lärche besitzt ein so flaches Wurzelwerk, dass sie in der dünnen Auftauschicht des Permafrosts wachsen kann.

Thermoerosion

Als Thermoerosion wird ein dynamischer Prozess bezeichnet, bei dem Material zunächst durch die Wirkung von Wärme (Schmelzen von Eis) gelöst und anschließend abtransportiert wird. In den Permafrostgebieten erfolgt dieser Abtransport in der Regel durch Wasser.- Solche wärmebedingten Veränderungen des Permafrosts werden seit den späten 1960er-Jahren an vielen Stellen in der Arktis, aber auch in Hochgebirgen beobachtet. Mittlerweile gilt das großflächige Tauen des Permafrosts und sein damit verknüpfter Rückzug als eines der eindeutigsten Signale des Klimawandels. In Alaska beispielsweise hält die Sommerwärme mittlerweile so lang an, dass die Auftauschicht zwei Monate später im Jahr wieder einfriert als noch vor 30 Jahren. In vielen Teilen der Arktis taut das Erdreich im Sommer zudem immer tiefer auf, sodass Flachwurzler wie die Lärche sich Richtung Norden ausbreiten. Im kanadischen British Columbia müssen Forscher heute den Alaska-Highway rund 25 Kilometer weiter hinauffahren als noch im Jahr 1964, bevor sie links und rechts der Strecke auf Bodeneis stoßen, denn die südliche Grenze der Permafrostzone zieht sich immer weiter Richtung Norden zurück. Neue Studien kommen deshalb auch zu dem Schluss, dass die Gesamtfläche des mit Permafrost durchsetzten Untergrunds inzwischen von knapp 23 Millionen Quadratkilometern im Jahr 1999 auf aktuelle 19,9 Millionen Quadratkilometer geschrumpft ist.

Deutliche Veränderungen zeigen sich auch im tiefen Untergrund. Langzeitmessungen des globalen Permafrostnetzwerks haben ergeben, dass in allen Gebieten mit Dauerfrostboden die Temperatur des gefrorenen Untergrunds in mehr als zehn Meter Tiefe im Zeitraum von 2007 bis 2016 um durchschnittlich 0,3 Grad Celsius gestiegen ist – in der Arktis ebenso wie in der Antarktis und in den Hochgebirgen Europas und Zentralasiens. Noch höher fiel die Erwärmung im Nordwesten Sibiriens aus. Dort erwärmte sich der gefrorene Boden in mehr als zehn Meter Tiefe an einzelnen Messstationen um nahezu ein Grad Celsius. Eine deutliche Erwärmung zeichnet sich auch in den Permafrostgebieten der Hochgebirge sowie in der Antarktis ab. Die Bodentemperatur in den Alpen, im Himalaja sowie in den Gebirgen der nordischen Länder stieg im Mittel um 0,19 Grad Celsius. In den wenigen tiefen Bohrlöchern der Antarktis verzeichneten die Forscher einen Anstieg um 0,37 Grad Celsius. Die Bodentemperatur des Permafrosts steigt demzufolge im Takt der Klimaerwärmung und verändert so nachhaltig das Gesicht der Polarregionen, vor allem in der Arktis.

Eine Seenlandschaft auf Zeit

Tundrengebiete, in denen das Bodeneis schwindet, erkennt man unter anderem daran, dass sich dort, wo einst Eiskeile wuchsen, plötzlich Senken im Boden bilden. In diesen Vertiefungen sammelt sich dann im Winter zunächst tiefer Schnee, der den Untergrund vor tiefem Durchfrieren schützt. Im Frühling und Sommer fließt dann das Schmelzwasser aus der näheren Umgebung in diese Senke. Ein kleiner Tümpel entsteht, der aufgrund seines Wassers und der dunkleren Oberfläche mehr Sonneneinstrahlung speichert als die umgebende Landoberfläche. Die Wärme des Wassers wird am Grund des Tümpels sowie an seinen Rändern besonders effektiv an den Untergrund abgegeben. Auf diese Weise taut der Permafrost im Umfeld des Tümpels immer weiter auf.

Je eisreicher der Untergrund ist, desto wirkungsvoller ist dieser Effekt. Aus dem anfänglichen Tümpel entsteht so im Lauf der Zeit ein sogenannter Thermokarstsee, der ab einer Wassertiefe von etwa zwei Metern auch im Winter nicht mehr vollständig durchfriert. Das heißt, die Wassertemperatur am Grund des Sees bleibt das gesamte Jahr hindurch über dem Gefrierpunkt, was wiederum zur Folge hat, dass sich die Auftauzone unter dem See nochmals vergrößert.

Irgendwann ist der Boden so tief aufgetaut, dass der Untergrund das Seewasser nicht mehr zurückhalten kann. Es versickert in die Tiefe und der See läuft leer. Häufig beobachten die Forscher aber auch, dass sich am Ufer der Thermokarstseen kleine Rinnen bilden, durch die das Wasser dann nach und nach abläuft. Das fließende Wasser taut dabei den umliegenden Untergrund so nachhaltig auf, dass Erosion im großen Maßstab möglich wird. Experten sprechen an dieser Stelle von Thermoerosion. Die Wassermassen lösen Hangrutschungen aus und reißen so viel Bodenmaterial mit sich, dass die anfänglichen Rinnen schnell zu großen Tälern anwachsen und die Seen innerhalb weniger Stunden bis Tage drainieren.

- 3.27 > Geowissenschaftler haben die Permafrostregionen der Nordhalbkugel in vier Zonen eingeteilt. Diese unterscheiden sich im Ausmaß, in dem ihr Erdreich gefroren ist.

- Das heißt, sowohl das Entstehen von Thermokarstseen als auch ihr Verschwinden in einer Permafrostregion deutet auf grundlegende Veränderungen des dauergefrorenen Bodens hin. Ein Team deutscher und US-amerikanischer Wissenschaftler hat sich diese Effekte zunutze gemacht und auf Satellitenbildern aus den Jahren 1999 bis 2015 untersucht, wo überall in Alaska, Kanada und Sibirien die Permafrostlandschaften ihre Oberfläche verändern. Ihre Ergebnisse weisen auf eine großflächige Degeneration des Bodeneises hin – sowohl in Regionen mit kontinuierlichem Permafrost als auch in Gebieten, in denen Permafrost nicht kontinuierlich oder auch nur sporadisch vorkommt.

In der ostsibirischen Region Zentraljakutien beispielsweise hat die Fläche der Thermokarstseen im untersuchten Zeitraum um 50 Prozent zugenommen – eine Beobachtung, die Wissenschaftler auch in anderen Gebieten mit kontinuierlichem Permafrost machen. Am südlichen Rand der Permafrostregion dagegen, in der Zone des sporadischen oder nicht kontinuierlichen Permafrosts, laufen mehr und mehr dieser Seen aus. Belege dafür fanden die Forscher unter anderem im Westen Alaskas. Allgemeingültige Aussagen zu einer generellen Zu- oder Abnahme der Seen sind dennoch schwierig. Das Ausmaß der Bildung von Thermokarst hängt nämlich in erster Linie von den lokalen Wetter-, Boden- und Klimabedingungen ab –und die unterscheiden sich in der Arktis von Region zu Region.

Die Küsten bröckeln

Besonders besorgniserregend ist das Ausmaß der Thermoerosion vor allem entlang der Permafrostküsten und Flussufer. Wo sich der Permafrost im Zuge steigender Lufttemperaturen erwärmt oder sogar taut, haben Bäche und Flüsse sowie die Wellen des Meeres ein leichteres Spiel. Sie unterspülen die Ufer- oder Küstenabschnitte, transportieren alles lose Material davon und graben sich so Stück für Stück landeinwärts. An einer Steilklippe entlang des Itkillik River im Norden Alaskas dokumentierten Forscher im Zeitraum von 2007 bis 2011 Erosionsraten von 19 Metern pro Jahr. Insgesamt zog sich die rund 700 Meter lange und 35 Meter hohe Klippe in dieser Zeit um bis zu 100 Meter zurück.

Die Erosion der arktischen Küstenlinien beträgt durchschnittlich 50 Zentimeter pro Jahr. Dieser Wert wird aber vor allem in jenen Regionen weit übertroffen, wo sich weniger Meereis bildet, welches die Küstenabschnitte normalerweise vor der zerstörerischen Kraft von Wind und Wellen schützt, und wo aufgrund der steigenden Lufttemperatur die Auftauschicht des Permafrosts immer tiefer auftaut, sodass es gerade an Steilküsten häufiger zu Hangrutschungen kommt. An diesen Küstenabschnitten unterspülen die Wellen die Steilküste mittlerweile so wirksam, dass immer häufiger große Stücke Land von der Küste abbrechen.

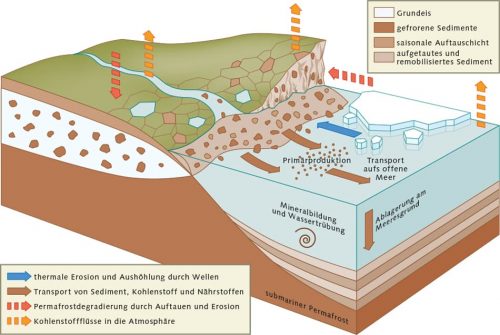

- 3.29 > Je schneller der Permafrost taut, desto stärker erodieren die arktischen Küsten und desto nachhaltiger verändert sich das Leben im Meer. Denn Flüsse und Wellen spülen große Mengen Schlamm ins Meer und trüben den Flachwasserbereich ein. Gleichzeitig werden Nähr- und Schadstoffe freigesetzt, die in dem Material enthalten sind. Welche langfristigen Folgen diese Entwicklung hat, ist Gegenstand aktueller Forschung.

- Auf diese Weise hat zum Beispiel die sibirische Permafrostinsel Muostach in den vergangenen 60 Jahren deutlich mehr als einen halben Kilometer ihrer Nord-Süd-Ausdehnung verloren und damit fast ein Viertel ihrer gesamten Fläche. Noch im Jahr 2012 erstreckte sich das vor dem Lenadelta gelegene bananenförmige Eiland über eine Länge von 7,5 Kilometern. An ihrer breitesten Stelle war sie damals 500 Meter breit. Mittlerweile aber ist sie deutlich kleiner, denn große Abschnitte der eisreichen Inselküste büßen mittlerweile pro Jahr bis zu 3,4 Meter ein. An der Nordspitze der Insel liegt die Erosionsrate sogar zwischen elf und 39 Metern. Sollte dieser Trend anhalten, wird Muostach in hundert, vielleicht auch 200 Jahren verschwunden sein.

Der Zerfall der arktischen Permafrostküsten gefährdet nicht nur Häuser, Straßen und andere Infrastrukturen, die in Küstennähe errichtet wurden. Er verändert auch die Lebensbedingungen im Meer. Denn je stärker die Erosion ausfällt, desto mehr Schlamm wird vom Land in das Meer getragen, was in den dortigen Flachwasserbereichen oftmals zu massiven Trübungen führt.

Das erodierte Material enthält außerdem jede Menge Nähr- und Schadstoffe wie Stickstoff, Phosphor oder Quecksilber. Sowie diese Stoffe in das Meer gelangen, werden sie dort weitertransportiert, abgebaut oder reichern sich an und verändern auf diese Weise nachhaltig den Flachwasserbereich. Die Folgen für das Ökosystem können Wissenschaftler derzeit noch nicht genauer abschätzen, denn aussagekräftige Langzeituntersuchungen zu diesem Thema fehlen bislang.

Kohlenstoffspeicher Permafrost

Die arktischen Permafrostböden werden häufig als „gigantische Gefriertruhe“ bezeichnet. In den gefrorenen Böden lagern große Mengen an Kohlenstoff in Form fossiler Tier- und Pflanzenreste. Wissenschaftler schätzen die Gesamtmenge dieses Bodenkohlenstoffs auf 1100 bis 1500 Milliarden Tonnen. Davon sind bislang etwa 60 Prozent dauerhaft gefroren und damit dem globalen Kohlenstoffkreislauf der Erde entzogen. Nur zum Vergleich: Diese Menge tiefgefrorenen Kohlenstoffs entspricht in etwa jener Kohlenstoffmenge, die derzeit in der Erdatmosphäre vorhanden ist und in Form von Kohlendioxid und Methan die Erde aufheizt.

Tauen die im Permafrost eingelagerten tierischen und pflanzlichen Überreste auf, beginnen Mikroorganismen, diese zu zersetzen. Dabei wandeln sie den organischen Kohlenstoff entweder in Kohlendioxid oder in Methan um. Welches der beiden Treibhausgase am Ende entsteht, hängt davon ab, welche Mikroorganismen aktiv werden – einige Archaeen produzieren ausschließlich Kohlendioxid, andere nur Methan –, aber auch davon, ob ihnen bei der Zersetzung der Tier- und Pflanzenreste Sauerstoff zur Verfügung stand. Ist dies der Fall, wird er veratmet und Kohlendioxid ausgestoßen. Zersetzen die Mikroorganismen die aufgetauten Tier- und Pflanzenreste allerdings unter anaeroben Bedingungen, also in einem sauerstoffarmen Milieu wie beispielsweise am schlammigen Grund der Thermokarstseen, bauen die methanproduzierenden Gruppen der Archaeen den Kohlenstoff zu Methan um. Das ausgesprochen klimawirksame Treibhausgas steigt dann in Blasen vom Grund des Sees auf und gelangt in die Atmosphäre. Durch den Abbau von aufgetautem organischem Material könnten die Permafrostregionen der Arktis bis zum Jahr 2100 etwa 140 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre freisetzen. Diese Emission allein würde zu einer weiteren Erwärmung der Erde um etwa 0,1 Grad Celsius führen.

- 3.30 > Küstenerosion in Bildern: Diese Landsat-Aufnahme zeigt einen Abschnitt der US-amerikanischen Nordküste zwischen Drew Point in Alaska (kleiner Zipfel links im Bild) und einem regionalen Flugplatz (kleine Piste an der Küste rechts im Bild) am 8. Juli 1992. Meereis schützt zu diesem Zeitpunkt noch die Küste vor der zerstörerischen Kraft der Wellen.

- 3.31 > 26 Jahre später, am 5. Oktober 2018, fehlen nordöstlich des Flughafens und rund um Drew Point große Flächen Land. Wind und Wellen haben sie abgetragen – auch weil das Meereis in dieser Region deutlich abgenommen hat. Die Eisunterschiede in beiden Bildern sind allerdings zum Großteil jahreszeitlich bedingt.

- Wie schnell die Tier- und Pflanzenreste von den Mikroorganismen abgebaut werden können, hängt in erster Linie von der Qualität des organischen Materials ab. Bisherige Studien zeigen, dass die Kohlenstoffqualität im Permafrost auch mit zunehmender Tiefe und zunehmendem Alter gleich bleibt. Vereinfacht gesagt bedeutet das: Ist das organische Material erst einmal aufgetaut, schmeckt den Mikroorganismen die Tiefkühlkost aus Permafrost gleich gut, egal ob sie 20 oder 20 000 Jahre lang gefroren war.

Beeinflusst wird die Methanproduktion auch von den lokalen Wetterbedingungen. Wie US-amerikanische Forscher in einer neuen Studie herausfanden, kann zum Beispiel schon ungewöhnlich früher Frühlingsregen die Methanproduktion in den Thermokarstregionen Alaskas um bis zu 30 Prozent anheben. Grund dafür ist, dass im Frühjahr die Atmosphäre und damit auch der Regen deutlich wärmer sind als der gefrorene Boden.

Regnet es nun wie im Jahr 2016 deutlich früher als in den Jahren zuvor, sammelt sich das Regenwasser in den Thermokarstsenken und taut dort den Untergrund bis in eine Tiefe von einem Meter auf. Die gesamte Senke ähnelt dann einem morastigen Feuchtgebiet im Miniformat, in dessen Schlamm nur wenig Sauerstoff zur Verfügung steht. Im Zuge dieses Auftauprozesses werden deshalb vor allem methanproduzierende Mikroorganismen im Erdreich aktiv. Sie verarbeiten das organische Material zu Methan. Außerdem setzen die Mikroben Nährstoffe frei, welche das Wachstum bestimmter Riedgräser in der Senke anregen. Wie die meisten Pflanzen nehmen auch Riedgräser Kohlendioxid aus der Luft auf und wandeln es durch Photosynthese in Zucker und Sauerstoff um. Einen Teil des Zuckers verfrachten die Pflanzen in den Wurzelbereich, wo er unter Umständen ins Erdreich gelangt und dort von den Mikroben zu Methan verarbeitet wird. Die Wissenschaftler schlussfolgern daraus: Je mehr Riedgräser in einer Thermokarstsenke wachsen und je eher im Jahr sie dies tun, desto mehr Methan wird im morastigen Untergrund dieser Senke produziert.

- Bleibt die Frage, ob durch das verstärkte Pflanzenwachstum in den Permafrostgebieten eventuell mehr Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernt wird, als es die Bodenmikroben freisetzen. Eine klare Antwort darauf gibt es bislang nicht. Fest steht allerdings, dass die positiven Rückkopplungen zwischen Boden, Eis und Atmosphäre den Rückzug des Permafrosts in der Arktis verstärken und so wirken, als hätte jemand der Gefriertruhe den Stecker gezogen. Um genauere Vorhersagen zur Zukunft des Bodeneises treffen zu können, hat die Wissenschaft in den zurückliegenden Jahren eine Vielzahl regionaler und überregionaler Computermodelle entwickelt, die zum Teil schon in der Lage sind, Energieflüsse und Rückkopplungen zwischen Permafrost, Atmosphäre und Vegetation abzubilden. Obwohl diese Modelle im Detail noch große Unterschiede in ihren Vorhersagen aufweisen, so zeigen sie doch alle einen Trend: Die anhaltende Erwärmung der Arktis sowie die Zunahme der Schneefälle in ehemals trockenen Regionen des Nordpolargebiets werden zu einem großräumigen Verlust des oberflächennahen Permafrosts führen. Den Rückgang können die Wissenschaftler sogar beziffern. Demnach verliert die Arktis jedes Mal eine 0,8 bis 2,3 Millionen Quadratkilometer große Permafrostfläche, wenn die Lufttemperatur um ein weiteres Grad Celsius steigt.

Der Weltklimarat kommt in seinem 1,5-Grad-Sonderbericht zu dem Schluss, dass bei einer globalen Erwärmung von 1,5 Grad Celsius oder weniger die Fläche der Permafrostregionen im Vergleich zu heute um 21 bis 37 Prozent schrumpfen würde. Sollte sich die Welt um 1,5 bis zwei Grad erwärmen, würde sich die Fläche voraussichtlich um 35 bis 47 Prozent verringern. Bei einer Erwärmung von bis zu drei Grad Celsius wäre davon auszugehen, dass die Permafrostböden der Welt in einem noch weitaus größeren Maß auftauen würden. Klimasimulationen zur Arktis zeigen, dass es unter diesen Umständen vermutlich nur noch in wenigen Regionen Bodeneis gäbe – etwa in der Gegend des kanadisch-arktischen Inselarchipels, an der russischen Arktisküste und in den höher gelegenen Regionen Ostsibiriens.

- 3.32 > Abertausende Methanblasen durchziehen das Eis auf dem Lake Minnewanka im kanadischen Banff-Nationalpark. Das klimaschädliche Treibhausgas wird freigesetzt, wenn Mikroorganismen organisches Material zersetzen, welches sich am Seeboden angesammelt hat.

Kostenfaktor Permafrost

Diese Zukunftsaussichten haben das Thema Permafrost zu einem der dringlichsten Handlungsfelder in den Arktisanrainerstaaten gemacht. Das wirtschaftliche und soziale Schadensrisiko für Städte, Gemeinden und Überland-Infrastrukturen wie Straßen, Schienenwege und Pipelines ist enorm – vor allem in Ländern wie Kanada, dessen Territorium zur Hälfte von Permafrost unterlagert ist. Oder auch in Russland, das auf 65 Prozent seiner Fläche Permafrost aufweist. Einer neuen Studie zufolge müsste der russische Staat mit Reparatur- und Instandhaltungskosten von bis zu 85 Milliarden US-Dollar rechnen, sollte das Worst-Case-Szenario des Weltklimarats eintreten und sich die Welt bis zum Ende des 21. Jahrhunderts um bis zu 4,9 Grad Celsius erwärmen. Die Schäden an Privatbesitz, der dann auf schwindendem Permafrost stünde, könnten sich in diesem Fall auf 53 Milliarden US-Dollar belaufen.

Beachtet werden müssen außerdem die ökologischen Veränderungen, die durch den Verlust der dauergefrorenen Böden hervorgerufen werden. Dazu zählen zum Beispiel ein veränderter Wasserkreislauf oder aber das Vordringen der Baumgrenze. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Umweltbedingungen in der Arktis zu einem Zeitpunkt verändern, an dem sich die ehemals nur dünn besiedelte Region kräftig weiterentwickelt und wirt-schaftlich erschlossen wird. Daher steigt der Bedarf an neuen lokalen und überregionalen Beobachtungssystemen, mit denen sowohl Infrastrukturen als auch ganze Landschaften überwacht werden können. Moderne Fernerkundungsmethoden wie Einsätze von Drohnen, regelmäßige Satellitenüberwachungen sowie die lasergenaue Vermessung von Höhenveränderungen werden hier in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Schon heute verfolgen Forscher mithilfe von Satellitenbildern den Rückzug der Permafrostküsten und kartieren neue, durch schnelles Permafrosttauen entstandene Landschaftsformen wie Thermokarstseen und -senken oder Thermoerosionstäler. Außerdem arbeiten Expertengruppen an neuen Risikoanalyseverfahren, die den zukünftigen Klimawandel mitberücksichtigen. Dabei gehen sie auch von einer Zunahme extremer Wetterereignisse wie Starkregen, Überschwemmungen und Gewitter aus.

- 3.33 > Auf Permafrost errichtete Straßen sacken in der Regel zuerst am Rand ab, weil der gefrorene Untergrund dort am schnellsten taut. Um das zu verhindern, werden sogenannte Ventilationsrohre am Straßenrand verlegt, die im Winter eiskalte Außenluft in den dann noch relativ warmen Untergrund führen und ihn dadurch kühlen.

- Wie weitreichend deren Folgen sein können, zeigte die Überschwemmung des Dalton Highways in Alaska im Frühjahr 2015. Die Straße ist die einzige Landverbindung zu Alaskas 24 Ölfeldern im hohen Norden. Parallel zum Highway verlaufen außerdem die Trans-Alaska-Pipeline und der Sagavanirktok River, der im Frühjahr 2015 den Highway überflutete. Von März bis Juni stand die Straße auf einer Länge von fast 60 Kilometern bis zu 75 Zentimeter tief unter Wasser. Der nördliche Teil des Highways musste wochenlang gesperrt werden, was finanzielle Einbußen für die lokalen Transportunternehmen brachte. Die Ölfelder waren nur aus der Luft erreichbar. Alaskas Gouverneur rief in dieser Zeit zweimal den Notstand aus.

Die Flut selbst beschädigte sowohl die Straße als auch die angrenzende Permafrostlandschaft. Das oberflächennahe Bodeneis taute großflächig auf, sodass sich Thermokarstsenken bildeten, in denen auch Abschnitte des Highways versanken. Die unmittelbaren Reparaturkosten beliefen sich im Anschluss auf 27 Millionen US-Dollar. Weitere 50 Millionen US-Dollar wurden benötigt, um den Highway gegen künftige Überflutungen zu wappnen.

Wegen solcher und ähnlicher Vorkommnisse wurden unter anderem in Kanada und Norwegen neue Gesetze und Richtlinien zum Bau von Gebäuden und Infrastrukturen in Permafrostregionen eingeführt. Große Anstrengungen werden zudem unternommen, um technische Anpassungsoptionen zu entwickeln. Eine wichtige Frage lautet beispielsweise, auf welche Weise sich der Permafrost unter Straßen, Schienen und Flughäfen kühlen ließe, sodass er den wichtigen Infrastrukturen auch unter wärmeren Klimabedingungen ausreichend Halt böte.

So werden neben vielen Gebäuden und Straßen Alaskas und Kanadas seit den 1970er-Jahren sogenannte Thermosiphone errichtet, um den gefrorenen Untergrund zu kühlen. Die Anlagen bestehen aus senkrecht stehenden Stahlrohren, deren untere Enden tief in den Boden reichen, die luftdicht abgeschlossen sind, und in denen sich in der Regel Kohlendioxid in seiner gasförmigen und flüssigen Phase befindet. Die Thermosiphone kühlen den Untergrund im Winter, indem sie dem Erdreich mithilfe des Kohlendioxid-Phasenwechsels Wärme entziehen. Wenn die Luft über dem Erdboden kälter ist als die Temperatur des Bodens, kondensiert das Gas im oberen Teil des Rohres und läuft als Flüssigkeit in den unteren Teil. Aufgewärmt vom Boden verdunstet die Flüssigkeit dort wieder und steigt als Gas auf. Die für die Verdunstung notwendige Wärme nimmt es mit und gibt sie oben bei seiner Kondensation wieder an die Atmosphäre ab. Dieser Kühlungsmechanismus funktioniert, solange die Außenluft kälter ist als der Boden.

Veränderungen der Gletscher und Eisschilde

Die Antwort auf die Frage, ob ein Gletscher oder Eisschild klimabedingt wächst, schrumpft oder sich im Gleichgewicht befindet, ist das Ergebnis einer prinzipiell einfachen Massenbilanzgleichung. Fällt mehr Schnee auf den Eiskörper, als der auf verschiedene Art und Weise verliert, ist die Bilanz positiv und der Gletscher oder Eisschild wächst. Büßt er jedoch mehr Eismasse ein, als er durch Niederschlag hinzugewinnt, schrumpft der Eispanzer.

In dieser Rechnung gelten sowohl für einzelne Gletscher als auch für die größeren Eisschilde dieselben Kenngrößen. Alle Landeisflächen akkumulieren Masse durch Niederschlag. In den Polarregionen fällt dieser in der Regel als Schnee. Unter Umständen aber regnet es auch über Eisschilden und Gletschern. Dieses Regenwasser trägt ebenfalls zur Gewichtszunahme des Gletschers oder Eisschilds bei – vorausgesetzt, es versickert in der Schnee-Firn-Schicht und gefriert in der Tiefe zu Eis, was in den Polarregionen bislang häufig passiert, weil der Firn hier kalt genug ist.

Deutlich länger ist die Liste jener Prozesse, durch die Gletscher und Eisschilde Masse verlieren. Berücksichtigt werden müssen hier Verluste durch:- Windtransport (Menge der Schneepartikel, die durch den Wind verfrachtet werden),

- Sublimation (phasenloser Übergang des Wassers vom Schneekristall zum Wasserdampf),

- Schmelzwasser, welches abfließt oder an der Gletscheroberfläche verdunstet,

- das Abbrechen von Eismassen an Land oder im Meer (Eisberge),

- basales Schmelzen im Fall schwimmender Gletscherzungen und Schelfeise.

- 3.35 > Der Anstieg des globalen Meeresspiegels hat verschiedene Ursachen. Etwas weniger als zwei Drittel des Signals werden durch das Schmelzen der Gebirgsgletscher und Eisschilde ausgelöst. Ungefähr ein Drittel ist auf die wärmebedingte Ausdehnung der Weltmeere zurückzuführen.

Die Waage aus dem Weltall

Um die Unsicherheitsfaktoren in der Massenbilanz der Gletscher und Eisschilde zu verringern, wurde im Jahr 2002 die Satellitenmission GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment, Schwerefeldmessung und Klimaexperiment) gestartet. GRACE besteht aus zwei identischen Satelliten, die in 490 Kilometer Höhe auf einer nahezu polaren Umlaufbahn hintereinander die Erde umkreisen und denen gelingt, was mit irdischen Messungen unmöglich ist: Das Gespann vermisst innerhalb eines Monats das gesamte Schwerefeld des Planeten. Das heißt, die Satelliten dokumentieren flächendeckend die Massenveränderungen auf der Erde und damit in erster Linie die Umverteilung des Wassers zwischen den Weltmeeren, den Kontinenten und speziell den Eisschilden. Die Fernerkundungsdaten liefern somit Antworten auf zwei der drängendsten Fragen der Klimaforschung: Wie viel Eis verlieren die Eisschilde und Gletscher Grönlands und der Antarktis im Zuge des Klimawandels? Und in welchen Regionen der Welt steigt folglich der Meeresspiegel?

Die erste GRACE-Mission dauerte von 2002 bis 2017. Aufgrund ihres großen Erfolges brachte am 22. Mai 2018 eine Trägerrakete vom Luftwaffenstützpunkt Vandenberg im Santa Barbara County in Kalifornien das Nachfolge-Satellitengespann GRACE-FO (Follow-on, Nachfolgemission) ins Weltall. Es soll mindestens zehn Jahre lang, bei idealen Sonnenbedingungen und demzufolge guter Energieversorgung vielleicht sogar 30 Jahre lang, limaforschern aus der ganzen Welt verlässliche Daten zum Wachsen und Schrumpfen der Eisschilde liefern.

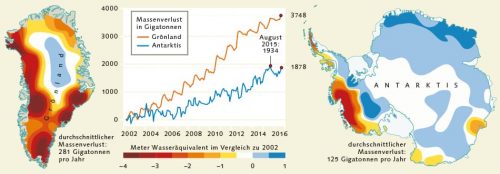

Ausgewertet wurden bislang vor allem die Messungen der ersten Mission. Demnach haben der Eisschild in Grönland und die dazugehörigen Gletscher seit 2002 im Durchschnitt jährlich 286 Milliarden Tonnen Eis verloren. Diese Massenverluste kommen vor allem dadurch zustande, dass die Luft über Grönland wärmer wird und dadurch die Intensität und Dauer der Schmelzsaison zunehmen, berichten Wissenschaftler. Die Eiskappe Grönlands verliert heute fast doppelt so viel Eis durch Schmelzprozesse an der Oberfläche als noch im Zeitraum von 1960 bis 1990. Wie nachträglich durchgeführte Modellberechnungen zeigen, waren die Eiszuwächse und -einbußen damals nahezu ausgeglichen. Die Massenverluste durch das Abbrechen von Eisbergen haben bis heute um etwa ein Viertel zugenommen. Grönland liefert mittlerweile den größten Schmelzwasserbeitrag zum Anstieg des globalen Meeresspiegels. Dieser beträgt aktuell 3,34 Millimeter pro Jahr, Grönlands Anteil beläuft sich derzeit auf ungefähr 0,7 Millimeter.

- 3.36 > Mithilfe der Schwerefeldmessungen des GRACE-Satellitengespanns konnte die Massenbilanz der Eisschilde in Grönland und der Antarktis erstmals verlässlich gemessen werden. Beide Eispanzer haben im Untersuchungszeitraum mehr Eis verloren als gewonnen. Sichtbar wurden zudem jene Regionen, in denen die Gletscher das meiste Eis ins Meer transportieren.

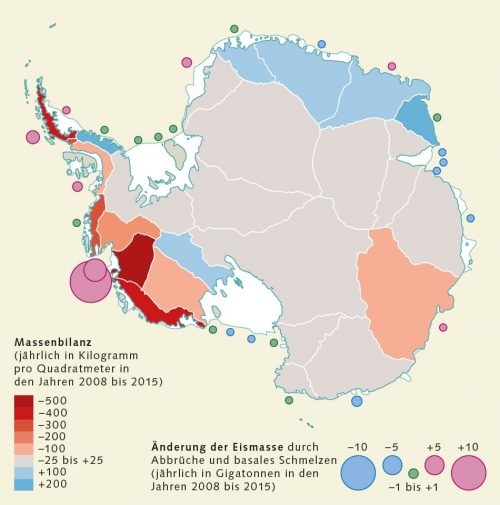

- Die Massenbilanz der beiden Eisschilde in der Antarktis ist ebenfalls negativ, obwohl pro Jahr etwa 2000 Gigatonnen Schnee auf die antarktischen Gletscher und Eisschilde fallen. Etwa zehn Prozent dieses Schnees gehen durch Oberflächenschmelze, Windverwehung, Verdunstung und Sublimation verloren. Die verbleibenden 90 Prozent verdichten sich zu Firn und später zu Eis. Wissenschaftler aus den USA und Europa haben in einer Studie aus dem Jahr 2018 GRACE-Daten, Altimetermessungen zur Höhenveränderung der Eisschilde sowie Modellierungsergebnisse zusammengefasst und die Massenbilanz des West- und Ostantarktischen Eisschildes für den Zeitraum von 1992 bis 2017 bestimmt. Demzufolge verlor die Antarktis bis zum Jahr 2011 pro Jahr etwa 76 Gigatonnen Eis – eine Menge, die den globalen Meeresspiegel um jährlich 0,2 Millimeter ansteigen ließ. Seit dem Jahr 2012 aber hat sich der jährliche Eisverlust der Antarktis mit 219 Gigatonnen fast verdreifacht.

Die deutlichsten Veränderungen dokumentierten die Forscher in der Westantarktis. In den ersten fünf Jahren des Beobachtungszeitraums (1992 bis 1997) transportierten deren Gletscher und Eisströme noch durchschnittlich 53 Gigatonnen mehr Eis pro Jahr in das Südpolarmeer, als sich durch Niederschlag über dem Eisschild neu bildete. Im Zeitraum 2012 bis 2017 waren es dann 159 Gigatonnen, also die dreifache Menge. Auffallend viel Eis verliert die Westantarktis seit den späten 2000er-Jahren. Damals begannen vor allem der große Pine-Island-Gletscher und der Thwaitesgletscher schneller zu fließen. Beide Ströme münden in die Amundsensee, wo warme Meeresströmungen die den Gletschern vorgelagerten Schelfeise verstärkt von unten schmelzen.

Im nördlichsten Gebiet der Antarktis, der Antarktischen Halbinsel, zerfielen in den zurückliegenden Jahrzehnten vier von zwölf Schelfeisen, drei verloren bis zu 70 Prozent ihrer Eisfläche. Zusammen beschleunigten sie auf diese Weise den Eismassenverlust auf der Halbinsel auf mittlerweile 25 Gigatonnen pro Jahr. Im Gegensatz dazu hielten sich Eisverluste und -zuwächse in der Ostantarktis in den 25 Jahren in etwa die Waage. Den Daten zufolge wuchs die Masse des Ostantarktischen Eisschilds sogar um fünf Gigatonnen pro Jahr. Da der Fehlerquotient jedoch bei plus/minus 46 Gigatonnen liegt, ist das Ergebnis mit einer ziemlich großen Unsicherheit belastet.

Analysiert man nur die GRACE-Daten aus der Antarktis, dann verliert der Kontinent derzeit pro Jahr 127 Gigatonnen Eis. Die größten Einbußen verzeichnen der Westen der Antarktischen Halbinsel, die Küstenregion der Westantarktis sowie in der Ostantarktis die Küstengebiete des Wilkeslands und des Adélielands. Im südlichen Teil der Westantarktis sowie im nördlichen Teil des Königin-Maud-Landes dagegen wächst der Eispanzer.

Larsenschelfeis

Das Larsenschelfeis, welches in die vier Abschnitte A, B, C und D unterteilt wird, ist nach dem nor-wegischen Walfänger und Antarktisforscher Carl Anton Larsen (1860–1942) benannt. Er war im Dezember 1893 mit seinem Schiff „Jason“ an dem Schelfeis im westlichen Weddellmeer entlanggesegelt.Schwachstelle Schelfeis

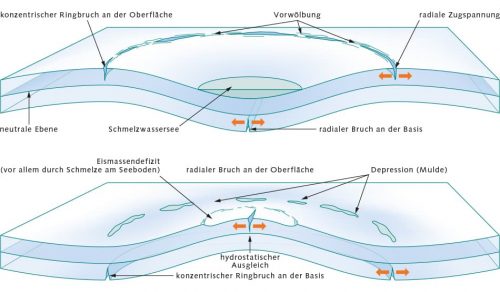

Die zunehmenden Eisverluste in der Antarktis sind in erster Linie auf das Ausdünnen oder sogar den Zerfall der Schelfeisgebiete zurückzuführen. Je schmaler, leichter und kürzer die einst mächtigen Eiszungen werden, desto weniger sind sie in der Lage, das Nachrutschen des dahintergelagerten Inlandeises zu bremsen. Die zunehmende Instabilität der Eisschilde wird durch zwei Prozesse hervorgerufen: zum einen durch basales Schmelzen infolge warmer Meeresströmungen, die an der Unterseite der Schelfeise wirken; zum anderen durch Schmelzprozesse an der Eisoberfläche, in erster Linie ausgelöst durch warme Luftmassen. Dieses Schmelzwasser sammelt sich dann in Rissen und Spalten des Eiskörpers, vertieft diese und erhöht somit die Wahrscheinlichkeit eines Eisbergab-bruchs. In welchem Ausmaß beide Prozesse wirksam werden, hängt von den regionalen Gegebenheiten ab, wie ein Vergleich der Geschehnisse in der Westantarktis und entlang der Antarktischen Halbinsel zeigt.

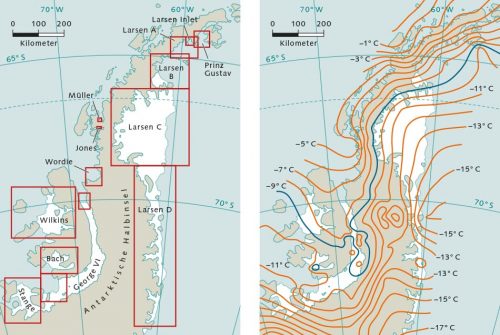

Im antarktischen Sommer 2002 warteten Polarforscher in den USA und Europa mit Spannung auf die täglich neuen Satellitenaufnahmen vom Larsen-B-Schelfeis im nordwestlichen Weddellmeer. Aus der Ferne wurden die Wissenschaftler Zeugen, wie innerhalb eines Monats eine 3250 Quadratkilometer große, schwimmende Eisfläche in Abermillionen Einzelteile zerfiel und sich quasi auflöste. Das Larsen-B-Schelfeis gehörte bis in die 1990er-Jahre zu einem Ensemble aus fünf nahezu zusammenhängenden Schelfeisen, die sich von der Ostküste der Antarktischen Halbinsel aus bis zu 200 Kilometer weit (Larsen C) auf das Weddellmeer hinausschoben. Im Jahr 1996 zerfielen dann mit dem Prinz-Gustav-Schelfeis und dem Larsen-A-Schelfeis die zwei nördlichsten Eisflächen. Larsen B folgte sechs Jahre später. Die beiden südlichsten, Larsen C und D, existieren bis heute, wobei im Juli 2017 ein Eisberg mit einer Gesamtfäche von rund 5800 Quadratkilometern vom Larsen-C-Schelfeis abbrach. Das Schelfeis verlor damit auf einen Schlag eine Eisfläche, die fast siebenmal so groß war wie die Stadtfläche Berlins.

3.37 > Das Larsen-B-Schelfeis an der Ostküste der Antarktischen Halbinsel zerfiel im Südsommer 2002 in weniger als sechs Wochen. Die obere Aufnahme (31. Januar 2002) zeigt die noch intakte Eisfläche und die vielen Schmelzwasserseen, welche sich auf der Oberfläche gebildet haben. Auf der zweiten Aufnahme (23. Februar 2002) treiben bereits Hunderte Eisberge vor der Abbruchkante. Knapp zwei Wochen später (7. März 2002) hat das Schelfeis eine Eisfläche von insgesamt 3250 Quadratkilometern verloren.

3.37 > Das Larsen-B-Schelfeis an der Ostküste der Antarktischen Halbinsel zerfiel im Südsommer 2002 in weniger als sechs Wochen. Die obere Aufnahme (31. Januar 2002) zeigt die noch intakte Eisfläche und die vielen Schmelzwasserseen, welche sich auf der Oberfläche gebildet haben. Auf der zweiten Aufnahme (23. Februar 2002) treiben bereits Hunderte Eisberge vor der Abbruchkante. Knapp zwei Wochen später (7. März 2002) hat das Schelfeis eine Eisfläche von insgesamt 3250 Quadratkilometern verloren.- Die ehemals zwölf Schelfeise entlang der Antarktischen Halbinsel speisen sich aus den Gletschern, die in den Gebirgslagen der Halbinsel entstehen. Ihre Eismassen entstehen einzig und allein aus Schnee und Regen, die über der Halbinsel fallen. Die Gletscher stehen in keinerlei Verbindung mit dem West- oder Ostantarktischen Eisschild. Mit einer durchschnittlichen Dicke von 200 Metern sind die Schelfeise der Antarktischen Halbinsel auch deutlich dünner als das bekannte Ross- oder Filchner-Ronne-Schelfeis, die beide Eis aus dem Innern der Antarktis führen.

Die Antarktische Halbinsel ist zudem die nördlichste und damit wärmste Region der Antarktis. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts sind die Lufttemperaturen über dieser lang gezogenen Berg- und Inselregion um durchschnittlich 3,5 Grad Celsius gestiegen. Seit den 1950er-Jahren wirkt sich diese regionale Erwärmung auf die Stabilität der Schelfeise auf beiden Seiten der Halbinsel aus.

Diese, so erkannte der britische Glaziologe John H. Mercer bereits in den 1970er-Jahren, kommen nur in jenen Regionen der Antarktis vor, in denen die Jahresdurchschnittstemperatur minus fünf Grad Celsius nicht überschritt. Wie die 10° C-Juli-Isotherme für Baumwuchs in der Arktis gab es also lange Zeit auch eine minus 5° C-Isotherme für Schelfeise in der Antarktis.

Deren Position an der Antarktischen Halbinsel aber verlagerte sich in den zurückliegenden Jahrzehnten im Zuge der Erwärmung immer weiter Richtung Süden – mit gravierenden Folgen für die nun nördlich der Isotherme gelegenen Schelfeisgebiete. Sie begannen aufgrund der steigenden Sommertemperaturen und warmer Föhnwinde wiederholt in großem Ausmaß zu schmelzen. Das dabei entstehende Schmelzwasser sammelte sich in den Spalten und Rissen der Schelfeise. Durch das Gewicht des Wassers stieg der hydrostatische Druck am unteren Ende der einzelnen Spalten, was wiederum zur Folge hatte, dass sich die Risse vertieften. Ähnliche Kräfte wirkten, wenn das Schmelzwasser im Winter wieder gefror und sich in den Spalten ausdehnte. Sowie die Risse durch das gesamte Schelfeis verliefen, stieg entsprechend die Gefahr von Eisbergabbrüchen.

Die Stabilität der Schelfeise litt aber auch unter der Last stetig wiederkehrender Schmelzwasserseen. Sammelt sich Schmelzwasser in einer Vertiefung auf dem Schelfeis, verbiegt sich das Eis darunter aufgrund der hohen Last des Wassers um bis zu einen Meter, wie Messungen auf dem McMurdoschelfeis im Rossmeer ergaben. Das Schelfeis beult gewissermaßen aus. Läuft dieser See dann im Lauf des Sommers plötzlich aus, schnellt das ausgebeulte Stück Eisschelf in seine Ausgangsposition zurück.

- 3.38 > Seit den 1960er-Jahren haben sieben der zwölf Schelfeise entlang der Antarktischen Halbinsel große Eisverluste verzeichnet. Vier von ihnen sind komplett zerfallen (Jones, Wordie, Prinz Gustav, Larsen A). Ausgelöst wurde dieser Rückzug unter anderem durch den Anstieg der Lufttemperaturen um bis zu drei Grad Celsius. Seitdem kommen Schelfeise der Antarktischen Halbinsel nur noch in jenen Regionen vor, deren Jahresdurchschnittstemperatur bei minus neun Grad Celsius und darunter liegt.

- 3.39 > Sammelt sich Schmelzwasser auf einem Schelfeis, bildet sich ein Tümpel oder See, unter dessen Gewicht die Eisfläche langsam nachgibt – eine Delle bildet sich. Sowie dieser Schmelzwassersee dann aber ausläuft, etwa durch einen Riss im Eis, springt die Delle zurück. Dabei entstehen ringförmige Risse am Rand des Sees, die langfristig zum Zerfall des Schelfeises führen.

- Durch diese Bewegung wiederum entstehen kleine, ringförmige Risse im Eis um den See herum sowie in seinem Zentrum. Sickert dann im Anschluss Wasser aus angrenzenden Seen in diese neu entstandenen Risse, wachsen diese weiter und erhöhen somit die Zerfallsgefahr. Eine solche Kettenreaktion aus Schmelzen, Verbiegen, Zurückschnellen, Aufreißen und Vertiefen hat vermutlich im antarktischen Sommer 2001/2002 zur Drainage von über 2000 dicht nebeneinanderliegenden Schmelzwasserseen auf dem Larsen-B-Schelfeis geführt. Kontrovers diskutiert wurde in der Wissenschaft auch die Rolle von Schmelzprozessen an der Unterseite der Schelfeise. Warmes Meerwasser könnte demzufolge durchaus einen kleinen Beitrag zum Zerfall der Schelfeise geleistet haben.

Die Grundursache für den Zerfall der Schelfeise an der Antarktischen Halbinsel aber war der Anstieg der Lufttemperatur. In ihrem Zuge zogen sich die im nördlichen Teil der Halbinsel gelegenen Schelfeise zunächst über mehrere Jahrzehnte hinweg zurück, später zerfielen sie nacheinander – zuerst das Wordieschelfeis an der Westküste der Halbinsel (1980er-Jahre), dann das Prinz-Gustav-Schelfeis an der Ostküste (1995), gefolgt von dem Larsen-A- (1995) und Larsen-B-Schelfeis (2002), dem Jonesschelfeis bei der Arrowsmith-Halbinsel (2003) und großen Teilen des Wilkinsschelfeises (2008).

Den Zusammenhang zwischen wärmerer Luft und zerberstenden Schelfeisen bestätigen auch jene Satellitenbilder, welche das Larsen-B-Schelfeis kurz vor seinem Zerfall zeigen. Darauf erkennt man deutlich zahllose Reihen blauer Schmelzwassertümpel. Als Wissenschaftler ein Jahr nach dem Zerfall von Larsen B die damaligen Temperaturdaten entlang der Antarktischen Halbinsel auswerteten, stellten sie fest, dass nur noch jene Schelfeise keine großflächige Oberflächenschmelze und somit auch keine auffälligen Veränderungen aufwiesen, die südlich einer Isotherme von minus neun Grad Celsius lagen. Alle nördlich gelegenen Schelfeise waren bis dahin entweder großflächig geschrumpt oder sogar ganz zerfallen. Die Isotherme von minus neun Grad Celsius Jahresmitteltemperatur gilt seitdem als neue Temperaturgrenze für die Existenz von Schelfeisen entlang der Antarktischen Halbinsel.

Der Zerfall des Larsen-B-Schelfeises hatte Konsequenzen für die Gletscher, die einst das Schelfeis speisten. Innerhalb kurzer Zeit verdoppelte bis versechsfachte sich die Fließgeschwindigkeit der vier betroffenen Gletscher, da die Rückhaltekräfte des ehemals vorgelagerten Schelfeises fehlten. Drei der Ströme büßten außerdem an Höhe ein – das bedeutet, ihre Eiszunge wurde aufgrund der erhöhten Fließgeschwindigkeit flacher. Auf diese Weise beeinträchtigte der Zerfall eines Schelfeises die Massenbilanz der Gletscher und Eischilde also weit über den eigentlichen Zeitpunkt des Auseinanderbrechens hinaus.

- 3.40 > Die Wassermassen eines großen Schmelzwasserflusses auf dem Nansenschelfeis stürzten im April 2016 etwa 200 Meter tief in das westliche Rossmeer.

Die Wege des Schmelzwassers

Dass die Schelfeise und Gletscher der Antarktis gelegentlich an ihrer Oberfläche schmelzen, ist keine neue Erkenntnis. Schon Ernest Shackletons Nimrod-Team vernahm im Jahr 1908 bei seinem Weg über das Nansenschelfeis das Rauschen von Schmelzwasserbächen. Vier Jahre später beschwerten sich Teilnehmer der britischen Expedition unter der Leitung von Robert Falcon Scott, dass sie beim Kartieren des Nansenschelfeises wiederholt durch Schmelzwasserbäche waten mussten und ihre Zelte mehr als einmal geflutet wurden.

Neue Satellitenbeobachtungen sowie Luftaufnahmen und Modellierungen der Massenbilanz deuten darauf hin, dass das Ausmaß und die Bedeutung der schmelzbedingten Eisverluste für die Massenbilanz in der Antarktis größer sind als angenommen. Im Jahr 2017 zählten Wissenschaftler nahezu 700 verschiedene Netzwerke aus Schmelzwasserseen und -bächen, die flüssiges Wasser über alle Schelfeise der Antarktis transportieren. Die größten Oberflächenschmelzraten beobachten Forscher derzeit auf den noch bestehenden Schelfeisen entlang der Antarktischen Halbinsel, hier vor allem auf dem Larsen-C-, dem Wilkins- und dem George-VI.-Schelfeis.

Schmelzwasser bildet sich aber auch auf den noch südlicher liegenden Schelfeisen der Ostantarktis, dort beispielsweise auf dem West- und dem Shackletonschelfeis. Auf dem Amery- und dem Roi-Baudouin-Schelfeis fällt die Sommerschmelze sogar so stark aus, dass sich weithin sichtbare Netze aus Schmelzwasserseen und -bächen bilden. Das Ross- und das Filchner-Ronne-Schelfeis hingegen erleben bisher nur kleinere Schmelzereignisse. Antarktisweit schmelzen bislang nur jene Eisflächen an der Oberfläche, die in einer Höhe von bis zu 1400 Metern über dem Meeresspiegel liegen. In allen höher gelegenen Regionen ist es noch zu kalt.

Besonders häufig schmelzen Eisflächen, die keine Schnee- oder Firnauflage besitzen und deshalb als nacktes Eis der Sonne ausgesetzt sind. Wegen seiner Farbe absorbiert dieses nackte Eis mehr Sonneneinstrahlung als schneeweiße Flächen. Hohe Schmelzraten messen Wissenschaftler außerdem in der Nähe von Bergen oder Felsen, die aus den Eisflächen herausragen. Auch sie nehmen mehr Sonnenenergie auf und erwärmen so das angrenzende Eis. Über die Netzwerke aus Schmelzwasserseen und -bächen wird das Wasser unter Umständen mehrere Hundert Kilometer weit abtransportiert – in der Regel direkt zur eigentlichen Schwachstelle des Eisschildes, den Schelfeisen. Der bislang größte bekannte Schmelzwassersee liegt auf dem Ameryschelfeis. Er ist rund 80 Kilometer lang. An der Abbruchkante des Nansenschelfeises rinnt im Sommer ein Großteil des Oberflächenschmelzwassers über einen 130 Meter breiten Wasserfall in das Rossmeer – und das mindestens seit 1974. Ähnliche Wasserfälle hatten Wissenschaftler auch am Larsen-B-Schelfeis entdeckt, bevor es zerfallen ist. Es wird sogar angenommen, dass Schelfeise, deren Schmelzwasser über ein Netzwerk aus Bächen oberflächlich abfließt, seltener Gefahr laufen auseinanderzubrechen als jene Schelfeise, deren Wasser sich in den Spalten und Rissen ansammelt und diese vertieft.

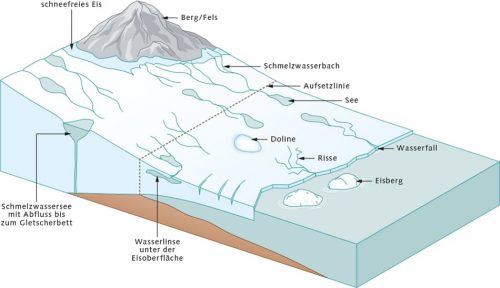

- 3.41 > Im Zuge des Klimawandels nimmt die Oberflächenschmelze in der Antarktis zu. Das dabei entstehende Schmelzwasser verändert die Gletscher und Schelfeise nachhaltig. Mehr Seen, Bäche, Dolinen und Wasserlinsen entstehen. Außerdem steigt die Gefahr, dass Schmelzwasserseen künftig wie in Grönland Richtung Gletscherbett drainieren und auf diese Weise die Fließgeschwindigkeit der Eismassen beschleunigen.

Zusatzinfo Schmelzen Gletscher und Schelfeise an ihrer Oberfläche

- Während Wissenschaftler auf Grönland regelmäßig beobachten, dass Schmelzwasserseen nahezu senkrecht in das Innere des Eisschilds in sogenannte Gletschermühlen drainieren und ihre Wassermassen anschließend an der Unterseite des Eispanzers Richtung Meer fließen, fehlen bislang gleichlautende Berichte aus der Antarktis. Leerlaufende Schmelzwasserseen kennt man hier bisher nur von den Schelfeisen, also vom schwimmenden Eis. Ihre leergelaufenen Becken sehen teilweise aus wie große Krater. Man bezeichnet die typisch geformten Vertiefungen auch als Dolinen. Schmelzwasserseen, die sich direkt auf den Gletschern bilden – also auf Eis, das noch auf dem Land aufliegt –, gefrieren in der Regel im Winter wieder und werden von Schnee bedeckt. Wird es kalt genug, kann es sogar sein, dass die verborgenen Seen vollständig durchfrieren und mächtige Eislinsen formen. Angesichts der weltweit steigenden Lufttemperatu-ren gehen Forscher davon aus, dass sich bis zum Jahr 2050 zwei- bis dreimal so viel Schmelzwasser auf den Gletschern und Schelfeisen der Antarktis bilden wird wie heute. Diese Mengen flüssigen Wassers werden die Massenbilanz der antarktischen Eisschilde, Gletscher und Schelfeise sehr wahrscheinlich auf dreierlei Weise beeinflussen:

- Schmilzt eine Eisfläche an ihrer Oberfläche, rinnt das Wasser häufig von dieser Eisfläche, wodurch der Eiskörper insgesamt dünner wird. In der Antarktis werden die so entstehenden Eismassenverluste durch Oberflächenschmelze zunehmen.

- Oberflächenschmelzwasser kann unter Umständen in der Schnee-Firn-Schicht eines Eisschilds versickern und auf diese Weise Wasserlinsen unter der Eisoberfläche bilden. Im Zuge der Erwärmung steigt nach Ansicht der Wissenschaft außerdem die Wahrscheinlichkeit, dass auch in der Antarktis Schmelzwasserseen durch sogenannte Gletschermühlen im Eis leerlaufen und über Risse und Spalten im Eiskörper bis zum Felsbett des Gletschers oder Eisschilds vordringen und dort entweder Seen unter dem Eis bilden oder aber als Wasserfilm das Gleiten der Eismassen beschleunigen. Solche Injektionen von Oberflächenschmelzwasser ins Innere oder sogar bis unter den Eispanzer würden die Dynamik der antarktischen Eisschilde und Gletscher fundamental verändern.