Von der Verölung der Ozeane

Das böse Erwachen nach der Havarie der „Torrey Canyon“

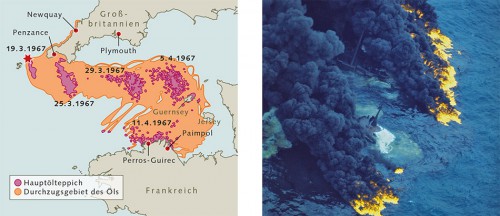

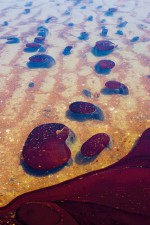

Die weltweite Ölförderung führt immer wieder zu Umweltproblemen. An Land verseuchen marode Pipelines die Böden, und im Meer vergiften havarierte Öltanker Lebewesen, verkleben das Gefieder von Seevögeln und verdrecken Küsten. Welche Probleme die Gewinnung und der Transport von Erdöl mit sich bringen, wurde insbesondere in den 1960er und 1970er Jahren deutlich. Als damals die ersten Supertanker in den Dienst gestellt wurden, stieg zugleich auch das Gefahrenpotenzial für die Umwelt. Von den ersten schweren Ölunfällen, die sich in diesen Jahren ereigneten, waren meist viele Tausend Menschen betroffen. Die erste große Ölkatastrophe geschah 1967, als der Tanker „Torrey Canyon“ bei den Scilly-Inseln vor der Südwestspitze Englands mit einer Ladung von 119 000 Tonnen Öl auf ein Riff lief und leckschlug. Das Öl bildete einen 1000 Quadratkilometer großen Ölteppich, der die Küste von Cornwall, der Kanalinsel Guernsey und von Frankreich stark verschmutzte.

- 1.30 > Die „Torrey Canyon“ lief im März 1967 vor Südengland auf ein Riff. Das Öl des havarierten Tankers verschmutzte nicht nur die englische Südküste, sondern trieb innerhalb von 3 Wochen bis zur Bretagne und zur Normandie. 1.31 > Die Royal Air Force bombardierte das Schiff, um es samt seiner restlichen Ladung zu versenken, und steckte den Ölteppich in Brand. Die Rauchfahne war mehr als 100 Kilometer weit zu sehen.

-

1.32 > Öl gelangt auf verschiedenen Wegen ins Meer. Die größte Menge stammt aus Abwässern und dem Routinebetrieb von Bohr- und Förderinseln.

1.32 > Öl gelangt auf verschiedenen Wegen ins Meer. Die größte Menge stammt aus Abwässern und dem Routinebetrieb von Bohr- und Förderinseln.Die schleichende Ölpest

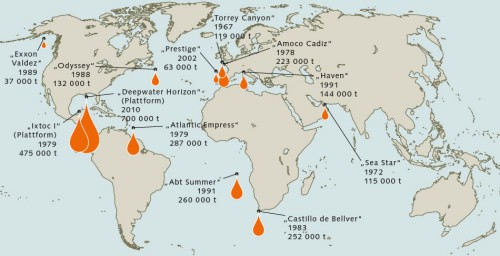

Auch heute noch ereignen sich immer wieder Schiffsunglücke oder Explosionen von Bohrinseln wie die der „Deepwater Horizon“ im Frühjahr 2010, bei denen in kurzer Zeit viel Öl frei wird. Am meisten Öl gelangt aber nicht durch derartige spektakuläre Ereignisse, sondern auf unauffälligeren Wegen ins Meer. Insgesamt geht man heute von gut 1 Million Tonnen Öl jährlich aus, die ins Meer fließt. Rund 5 Prozent stammen aus natürlichen Quellen, zum Beispiel im Golf von Mexiko, wo Öl durch Risse und Spalten im Untergrund aus den Lagerstätten bis zum Meeresboden aufsteigt. In anderen Regionen wie etwa dem Kaspischen Meer gelangt Erdöl in großen Mengen durch Schlammvulkane aus dem Untergrund ins Wasser. Schlammvulkane sind keine Vulkane im eigentlichen Sinn, sondern Erhebungen im Meeresboden, aus denen wasserhaltiges Sediment hervorquillt. Das Sediment erhitzt sich in großer Tiefe im Untergrund, steigt dadurch auf und kann Öl aus benachbarten Lagerstätten mit nach oben tragen. 10 Prozent tragen Tankerunfälle zur Verölung bei. 35 Prozent gelangen während des regulären Schiffsbetriebs ins Meer. Dazu zählt Öl, das bei Unfällen von allen möglichen anderen Schiffstypen frei wird, sowie Öl, das durch illegale Tankreinigungen ins Wasser gelangt. Der mit 45 Prozent größte Teil der Ölverschmutzungen stammt aus industriellen oder kommunalen Abwässern sowie aus dem Routinebetrieb von Bohr- und Förderinseln und zu einem kleinen Teil aus der Atmosphäre, über die flüchtige Ölbestandteile von Verbrennungsprozessen an Land ins Wasser eingetragen werden. Etwa 5 Prozent lassen sich nicht näher zuordnen. Dazu zählen kleinere Ölverschmutzungen im Meer, deren Verursacher unentdeckt bleiben. Für 2010 und andere Jahre, in denen sich große Ölunfälle ereignet haben, gelten diese Verhältnisse natürlich nicht. So wurden allein mit dem Untergang der „Deepwater Horizon“ rund 700 000 Tonnen Öl frei – mehr als zwei Drittel der Menge, die sonst weltweit in einem ganzen Jahr ins Meer gelangt.

Zusatzinfo „Deepwater Horizon“ – der GAU der Offshore-Ölindustrie

Erfolge im Kampf gegen die Verölung

Positiv zu bewerten ist, dass die Zahl der Ölverschmutzungen, die durch Tankerunfälle oder technische Defekte und Explosionen auf Tankern verursacht werden, in den vergangenen Jahrzehnten deutlich abgenommen hat. Und das, obwohl von Jahr zu Jahr mehr Öl transportiert wird. Gab es in den 1970er Jahren noch zwischen 50 und 100 größere Verschmutzungen pro Jahr, so sind es seit Anfang dieses Jahrtausends weniger als 20 jährlich. Berücksichtigt werden dabei Ölverschmutzungen von mindestens 7 Tonnen; kleinere Mengen sind statistisch nicht systematisch erfasst. Entsprechend verringerte sich allmählich die Menge des freigesetzten Öls. Nur etwa 3,7 Prozent des zwischen 1970 und 2009 aus Tankern ausgelaufenen Öls entfallen auf die Zeit nach der Jahrtausendwende. Am meisten Öl gelangte in den 1970er Jahren ins Meer – etwa 15-mal mehr als zwischen 2000 und 2009. Diesen Rückgang führen Fachleute insbesondere auf internationale Konventionen und Vorschriften zum Schutz der Meere zurück, die als Folge der verschiedenen Öl-unfälle nach und nach eingeführt wurden. Zu den wichtigsten zählt das Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, MARPOL 73/78), mit dem 1983 unter anderem Meeresschutzgebiete ausgewiesen wurden, in denen der Tankerverkehr ganz oder teilweise eingeschränkt ist. Das Übereinkommen bewirkte einen Rückgang der Tankerunfälle während der 1980er Jahre. Außerdem ebnete MARPOL 73/78 den Weg zum Bau von Doppelhüllentankern. So muss heute jeder Tankerneubau eine doppelte Schiffswand haben. Bricht bei einer Kollision die Außenhaut, bleiben die Tanks innen meist intakt.

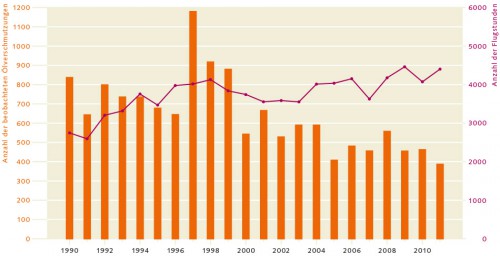

- 1.33 > Obwohl die über die Ozeane transportierte Ölmenge seit den 1970er Jahren gestiegen ist, hat die Zahl der durch Tankerunfälle verur-sachten Ölverschmutzungen im Meer abgenommen. Berücksichtigt sind Ölverschmutzungen von mindestens 7 Tonnen.

- 1.40 > Die Explosion der „Deepwater Horizon“ ist der größte Ölunfall aller Zeiten. Die Karte zeigt die 10 größten Unglücke und weitere Unfälle.

1.41 > Von der gesamten Ölmenge, die zwischen 1970 und 2009 weltweit bei Tankerunfällen freigesetzt wurde, entfällt der größte Teil auf die 1970er Jahre, der kleinste auf die Jahre 2000 bis 2009.

1.41 > Von der gesamten Ölmenge, die zwischen 1970 und 2009 weltweit bei Tankerunfällen freigesetzt wurde, entfällt der größte Teil auf die 1970er Jahre, der kleinste auf die Jahre 2000 bis 2009.- Ein Meilenstein war auch das Ölverschmutzungsgesetz der USA (Oil Pollution Act, OPA). Es trat 1990 in Kraft – im Jahr nach der Havarie des Tankers „Exxon Valdez“, der im März 1989 im Prinz-William-Sund vor Alaska auf Grund gelaufen war. Damals wurde ein Küstenstreifen mit mehreren Vogelschutz- und Naturschutzgebieten auf einer Länge von rund 2000 Kilometern verschmutzt. Noch heute sind einige Gebiete durch Ölreste belastet, die aufgrund der niedrigen Temperaturen nur schlecht abgebaut werden. Der Unfall führte dazu, dass die USA beim Meeresschutz die Initiative ergriffen und mit dem OPA noch vor anderen Staaten ein Gesetz für die eigenen Gewässer erließen. Demnach wurden Schiffe, die das Gebiet der Vereinigten Staaten befahren, regelmäßig überprüft, insbesondere was die Sicherheitsvorkehrungen und die Qualifizierung der Crew betrifft. Zudem wurde mit dem OPA in den US-Gewässern der Einsatz von Doppelhüllentankern verpflichtend. Vieles von dem, was der OPA vorschrieb, ist heute auch international gültig, etwa eine zuverlässige Funktechnik für die Verständigung an Bord sowie ein Schiffserkennungssystem, mit dem die Verkehrsüberwachungsbehörden jederzeit den Kurs und die Position eines Schiffs abrufen können. Eine ausführliche Analyse der Tankerunglücke der 1980er Jahre führte schließlich dazu, dass die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (International Maritime Organization, IMO) in London 1994 den ISM-Code (International Safety Management Code, vollständig: International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention) verabschiedete. Es hatte sich gezeigt, dass Fehler der Besatzung oftmals zu schweren Unfällen geführt hatten. Der ISM-Code enthält daher vor allem Vorschriften für den sicheren Betrieb eines Schiffs und soll damit zum Schutz der Menschen an Bord und der Umwelt beitragen. Nach dem ISM-Code muss ein Schiffsbetreiber unter anderem sicherstellen, dass seine Schiffsbesatzungen gut ausgebildet und körperlich fit sind, und zudem regelmäßig Notfalltrainings absolvieren. Damit sollen Unfälle vermieden werden.

Besser gemeinsam als allein

Trotz dieser Abkommen aber funktionierte die grenzüberschreitende Bekämpfung von Ölunfällen lange Zeit nicht. Zwar verabschiedeten bereits 1969, 2 Jahre nach dem Unfall der „Torrey Canyon“, Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, Norwegen und Schweden in Bonn das Bonn-Übereinkommen, nach dem man bei künftigen Notfällen kooperieren wollte. 1983 traten die Europäische Union und mit ihr weitere europäische Staaten als Vertragspartner bei. Doch lange fehlte es an gut abgestimmten Notfallplänen, um große Ölmengen systematisch zu bekämpfen. Noch vor wenigen Jahren waren die Zuständigkeiten oft unklar. Ein Beispiel war der Fall des Frachtschiffs „Pallas“, das 1998 in der Nordsee in Brand geriet. Deutsche und dänische Rettungskräfte holten zwar die Crew von Bord, ließen das Schiff aber im Sturm führungslos zurück. Die „Pallas“ trieb aus dem dänischen ins deutsche Hoheits-gebiet. Die deutschen Behörden wiederum waren sich uneins darüber, welche Institution für die „Pallas“ zuständig ist. Schließlich strandete das Schiff im deutschen Wattenmeer. Glücklicherweise liefen nur 90 Tonnen Öl aus. Dennoch wurden zahlreiche Seevögel und einige Quadratkilometer des empfindlichen Wattenmeers verölt. In Deutschland wurde in der Folge das Havariekommando gegründet, eine Einsatzzentrale, die heute sowohl für Gefahrgut- und Ölunfälle auf See als auch für Schiffsbrände zuständig ist. Das Havariekommando dirigiert auch den Einsatz großer Hochseeschlepper, die in den vergangenen Jahren an der Nord- und Ostseeküste stationiert worden sind. Diese starken Fahrzeuge können Schiffe mit Maschinenschaden abschleppen und so verhindern, dass diese wie die „Pallas“ auf Grund laufen und leckschlagen. Auch die internationale Zusammenarbeit klappt heute besser, denn mittlerweile gibt es entsprechende Notfallpläne, die jedes Jahr mit mehrtägigen internationalen Ölbekämpfungsübungen trainiert werden. Dabei sind bis zu 50 Schiffe aus verschiedenen Nationen im Einsatz. So kommen zum Beispiel in der Nordsee Schiffe aller Anrainerstaaten zur Bonnex-Übung (Bonn Convention Exercise) zusammen.

- Der Schutz der Ostsee wird nach der Helsinki-Konvention geregelt, die im Jahr 2000 in Kraft trat. Auch diese sieht eine Übung aller Anrainerstaaten vor. Diese sogenannte Balex (Baltic Exercise) findet jedes Jahr im Sommer in einem anderen Ostseegebiet statt. In den Notfallplänen ist unter anderem geregelt, auf welchen Wegen Informationen weitergeleitet werden, etwa per E-Mail, Funk oder Telefax, und wer Entscheidungen trifft. Ferner ist festgelegt, wann welche Schiffe zum Einsatz kommen. Für den Schutz des Mittelmeers gibt es entsprechend zu den Abkommen für die Nord- und Ostsee das Übereinkommen von Barcelona, das 1976 in Kraft trat. Im selben Jahr wurde auf Malta ein regionales Notfallzentrum für den Schutz des Mittelmeers (Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea, REMPEC) etabliert, das nicht nur für Öl, sondern auch für andere Verschmutzungen zuständig ist. Eines seiner Ziele war es zunächst, in den Anrainerstaaten technisches Know-how für die Bekämpfung von Verschmutzungen aufzubauen. REMPEC organisiert auch Übungen, die allerdings nicht so regelmäßig wie in Nordeuropa abgehalten werden. Zudem nehmen meist nicht alle Mittelmeeranrainer an den Übungen teil, sondern nur Staaten aus einer bestimmten Mittelmeerregion. Veranstaltet werden zudem Workshops, die sich aber ebenfalls meist an Anrainer einer bestimmter Region richten – an solche im europäischen oder im arabischen Raum. Die Geschichte der Ölunfälle zeigt, dass viele der erwähnten Maßnahmen erst nach schweren Unfällen ergriffen wurden. Das gilt auch für die Ölbekämpfung in Südostasien. Am 7. Dezember 2007 rammte ein Schwimmkran vor dem südkoreanischen Nationalpark Taeanhaean den Tanker „Hebei Spirit“. Das Schiff schlug leck und verlor 11 000 Tonnen Öl. Binnen weniger Stunden breitete sich der Ölteppich kilometerweit aus. Er verschmutzte die Touristenstrände und vergiftete Muschelzuchten. Experten schätzen, dass der Unfall einen Schaden von etwa 250 Millionen Euro verursacht hat. Schon 1994 hatten Südkorea und die Nachbarstaaten China, Japan und Russland mit dem Northwest Pacific Action Plan (NOWPAP) ein Abkommen zum Schutz der Meeresregion unterzeichnet, ein gemeinsamer Notfallplan aber fehlte. 11 Tage nach dem Unfall der „Hebei Spirit“ besserte man nach: Auf Drängen Südkoreas verabschiedeten die Mitgliedsstaaten den Regional Oil Spill Contingency Plan. Seitdem haben die Länder mehrere gemeinsame Ölbekämpfungsübungen abgehalten, zuletzt China und Südkorea im Mai 2012 vor der südkoreanischen Küste.

- In den Erdöl exportierenden Entwicklungsländern ist man zum Teil noch nicht ganz so weit. Das gilt beispielsweise für die west- und südwestafrikanischen Staaten. Zwar hat man in den vergangenen Jahren in vielen dieser Nationen Notfallpläne ausgearbeitet, doch fehlt es oft an einer stringenten Koordination sowie an technischer Ausrüstung. Gemäß einer internationalen Studie mangelt es selbst in den wichtigen Ölexportnationen Kamerun, Ghana, Nigeria und Angola an Spezialschiffen. In Kamerun und Ghana stehen für den Notfall nur kleine Schlepper und einige Ölsperren zur Verfügung. Angola und Nigeria haben gar keine eigene Notfallausrüstung. Diese soll gemäß Notfallplan bei Bedarf von den Ölfirmen gestellt werden. Dazu zählen Geräte zum Säubern der Küste wie etwa Lkws mit Saugtechnik. Hinzu kommen Sprühanlagen für Dispergatoren, die man im Notfall mit gecharterten Schiffen oder Hubschraubern verteilen will. Problematisch ist laut Studie darüber hinaus, dass es in vielen west- und südwestafrikanischen Staaten zwar Notrufnummern gibt, diese aber oft nicht funktionieren. Zudem verläuft der Austausch von Dokumenten und Informationen zwischen den beteiligten Behörden und Institutionen schleppend. Zum Teil sind auch die Informationen lückenhaft. Das erschwert im Notfall eine gute Koordination aller Beteiligten. In anderen Staaten West- und Südwestafrikas ist die Lage noch ernüchternder. 6 Staaten haben gar keine Notfallpläne. In anderen fehlt es an Selbstverständlichkeiten wie einer zentralen Notrufnummer oder einer entsprechenden Sprechfunkfrequenz. Insofern ist fraglich, ob diese Nationen einen großen Ölunfall aus eigener Kraft bekämpfen können.

Überwachungsflüge gegen Umweltsünder

Auch im Hinblick auf die schleichende Verölung der Meere durch die Schifffahrt hat sich die Situation in verschiedenen Regionen der Welt verbessert. Dazu beigetragen hat wiederum das MARPOL-Abkommen. So wurden mit MARPOL weltweit 7 Meeresregionen zu sogenannten Sondergebieten erklärt, die unter besonderem Schutz stehen. So dürfen diese Gebiete nur von solchen Tankern durchfahren werden, die bestimmte Sicherheitsstandards einhalten, die beispielsweise die Größe der einzelnen Tanks im Schiffsrumpf beschränkt haben, um zu verhindern, dass bei einem Unfall und bei einer Beschädigung des Rumpfes große Ölmengen freigesetzt werden. Die Sondergebiete sind:- die Antarktis (seit 1992),

- die arabisch-persische Golfregion (seit 2008),

- das Mittelmeer (seit 1983),

- die Nordsee beziehungsweise die nordwesteuropäischen Gewässer (seit 1999),

- die Ostsee (seit 1983),

- das Schwarze Meer (seit 1983),

- die südlichen südafrikanischen Gewässer (seit 2008).

- 1.43 > In der Ostsee nahm die Zahl der Verschmutzungen sogar um fast drei Viertel ab. Dass sich die Lage in den nordeuropäischen Gewässern verbessert hat, führen Fachleute unter anderem auf die abschreckende Wirkung von Überwachungsflügen zurück.

- In mehreren dieser Sondergebiete, etwa dem Mittelmeer oder der Nord- und Ostsee, werden seit vielen Jahren Überwachungsflüge durchgeführt. Da sich Ölverschmutzungen aus dem Flugzeug mit Spezialkameras sehr gut identifizieren lassen, kann man Schiffe, deren Besatzung die Tanks auf See gereinigt oder Öl abgelassen hat, schnell entdecken. Da Umweltsünder im Bereich der Sondergebiete strafrechtlich verfolgt werden, haben die Flüge abschreckende Wirkung, sodass die Zahl der illegalen Einleitungen deutlich gesunken ist. Schwarze Ölklumpen, die man in den 1980er Jahren noch häufig am Strand fand, sind heute in Westeuropa selten. Seit einigen Jahren wird die Suche nach Verölungen zusätzlich auch durch Satellitendaten unterstützt, doch sind solche Daten in manchen Fällen noch zu ungenau. So werden mitunter auch Algenblüten als Ölteppich interpretiert. Viele Behörden überprüfen einen Verdacht daher in der Regel per Befliegung. Die Satellitenbeobachtung hat aber den Vorteil, dass durch den Blick aus dem Weltraum große Meeresgebiete leicht erfasst werden können. In China und einigen europäischen Ländern gibt es Forschungsprojekte, die das Ziel haben, die Datenauswertung zu verbessern. In Norwegen wurde außerdem ein Kooperationsprogramm aufgesetzt, in dem das Militär, Umweltschutzbehörden, meteorologische Institute sowie Hochschulen gemeinsam untersuchen sollen, inwieweit sich Satellitendaten künftig für die Überwachung der heimischen Hoheitsgewässer nutzen lassen. Obwohl es in Europa einen eindeutig positiven Trend gibt, ist die Zahl der Ölverschmutzungen hier im internationalen Vergleich noch relativ hoch. Die Ursache ist der starke Handelsschiffsverkehr, insbesondere im Ärmelkanal, der immer wieder zu Verdreckungen führt. Nur in Asien gibt es noch mehr Ölverschmutzungen, hier vor allem in der Straße von Malakka zwischen Indonesien und Singapur. In den chinesischen Gewässern hat die Zahl der Verunreinigungen in den vergangenen Jahren sogar zugenommen, weil dort aufgrund des Wirtschaftswachstums und der zunehmenden Ex- und Importe deutlich mehr Schiffe unterwegs sind. In den USA wiederum hat die Menge des Öleintrags in die Umwelt seit 1990 stark abgenommen. Dies ist nach Aussage der US-Behörden vor allem auf die strengen Vorgaben durch den Oil Pollution Act zurückzuführen.

Die Grenzen der Ölbekämpfung

Gelangt Rohöl ins Wasser, breitet es sich zunächst zu einem dünnen Film auf der Wasseroberfläche aus. Je nach Temperatur verdampfen dabei vor allem sogenannte leicht flüchtige Bestandteile des Öls wie etwa Benzol innerhalb weniger Stunden. Diese können 30 bis 50 Prozent der ursprünglichen Ölmenge ausmachen. Darüber hinaus wird das Öl durch Sauerstoff und die ultraviolette Strahlung der Sonne chemisch verändert. Letztlich bildet sich innerhalb weniger Tage ein zäher Ölschlick, der vor allem aus großen Kohlenwasserstoffmolekülen besteht. Im Detail tragen folgende Faktoren zur chemischen und physikalischen Veränderung des Öls in den ersten Stunden und Wochen bei:- Verdunstung von flüchtigen Ölbestandteilen;

- Ausbreitung des ausgelaufenen Öls in Form von Ölteppichen, die auf der Wasseroberfläche treiben;

- Bildung von Dispersionen (kleine Öltröpfchen in der Wassersäule) und Emulsionen (größere Öltropfen im Wasser oder Wasser in Öl);

- Photooxidation (molekulare Veränderung von Ölbestandteilen durch das Sonnenlicht) und Lösung.

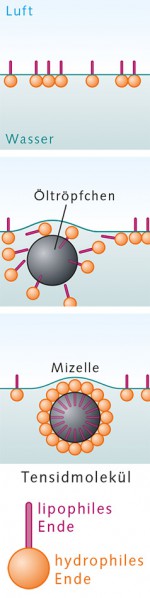

1.44 > Für die Ölbekämpfung werden auch Tenside eingesetzt. Diese Moleküle haben ein hydrophiles Ende, das sich zum Wasser orientiert, und ein lipophiles Ende, das ins Öl taucht. Sie sind dadurch in der Lage, kleine Öltröpfchen einzuschließen beziehungsweise größere Ölmengen aufzulösen.

1.44 > Für die Ölbekämpfung werden auch Tenside eingesetzt. Diese Moleküle haben ein hydrophiles Ende, das sich zum Wasser orientiert, und ein lipophiles Ende, das ins Öl taucht. Sie sind dadurch in der Lage, kleine Öltröpfchen einzuschließen beziehungsweise größere Ölmengen aufzulösen.- Hat sich das Öl erst einmal chemisch und physikalisch verändert, lässt es sich fatalerweise kaum noch mit Ölbekämpfungsschiffen von der Wasseroberfläche saugen. Zum Teil sinkt es zu Boden. Daher ist es bei Ölunfällen besonders wichtig, dass schnell gehandelt wird. In Westeuropa setzt man bei der Ölbekämpfung vor allem auf Spezialschiffe, die das Öl-Wasser-Gemisch mit Schwenkarmen (sweeping arms) von der Oberfläche schöpfen und dann in den Schiffsrumpf saugen. Bis in die 1990er Jahre war die Kapazität dieser Schiffe allerdings gering, und sie waren schnell vollgepumpt. Seit etwa 15 Jahren aber sind viele Schiffe mit Ölabscheidern ausgestattet, die das Öl vom Wasser abtrennen und das gereinigte Wasser ins Meer zurückpumpen können. Entsprechend sind die Schiffe in der Lage, mehr Öl aufzunehmen. Ihre Einsatzmöglichkeit ist allerdings begrenzt, denn bei starkem Wind und Wellengang können die dünnen Schwenkarme nicht ausgeklappt werden. Seit einigen Jahren arbeiten deutsche Forscher daher an einem seegangsunabhängigen Ölskimmer (SOS). Dieses Doppelrumpfboot soll auch bei Sturm und hohen Wellen in einen Ölteppich hineinfahren und das Öl vom Wasser abschöpfen können. Um die Bildung von Ölschlick zu verhindern, können auch Dispergatoren verwendet werden. Diese Substanzen lösen Ölteppiche nach demselben Prinzip auf wie ein Spülmittel das Speisefett. Die Dispergatoren enthalten Tenside. Diese haben sowohl ein fettliebendes (lipophiles) als auch ein wasserliebendes (hydrophiles) Molekülende. Dadurch können sie sich zugleich an Fette wie an Wassermoleküle anlagern. Damit sind sie in der Lage, den Ölteppich in feine Tröpfchen aufzulösen, die sie wie eine Hülle umschließen und isolieren. Fachleute nennen diese Tröpfchen Mizellen. Der Vorteil: Bakterien können die vielen kleinen Mizellen sehr viel besser abbauen als einen zusammenhängenden Ölteppich. Nach der verheerenden Explosion der Plattform „Deepwater Horizon“ wurden große Mengen an Dispergatoren eingesetzt. Zum einen wurden sie mit Flugzeugen versprüht, zum anderen im Wasser am Meeresboden direkt mit dem Öl vermischt, das aus dem Bohrloch austrat. Kritiker halten die Dispergatoren deshalb für problematisch, weil manche Tenside giftig sind. Die Befürworter wiederum führen ins Feld, dass die Tenside im Wasser sehr stark verdünnt werden und somit für Meeresorganismen ungefährlich sind. Für die Verfechter überwiegen die Vorteile der Dispergatoren bei der Ölbekämpfung die möglichen Umweltrisiken bei Weitem. Allerdings hat auch der Einsatz der Dispergatoren seine Grenzen. Bei Sturm lassen sich die Mittel kaum gezielt versprühen. Zudem dürfen Flugzeuge dann oftmals gar nicht erst starten. Auch heute noch können große Ölverschmutzungen nur unzureichend bekämpft werden. Für Notfallexperten ist daher die Vermeidung die beste Strategie. Zur Vorsorge gehört unter anderem, die Schiffsverkehrswege mit moderner Verkehrsleittechnik und gut ausgebildeten Lotsen zu überwachen. Außerdem haben die Schiffseigner dafür zu sorgen, dass die Schiffe technisch gut in Schuss sind und die Mannschaft hoch qualifiziert ist.

- 1.45 > Während einer Ölbekämpfungsübung vor Helsinki fängt das Mehrzweckschiff „Hylje“ mit einem Schwenkarm einen Spezialschaum ein, der Öl simulieren soll.

Gefährdete Küsten

Erdöl ist ein natürliches Stoffgemisch, das auf biologischem Weg von Bakterien abgebaut wird. Diese Bakterien sind vor allem dann aktiv, wenn folgende Bedingungen gegeben sind:- hohe Temperaturen (fördert Bakterienaktivität);

- feine Verteilung des Öls (gegebenenfalls Bildung von Dispersionen durch den Einsatz von Dispergatoren), sodass eine große Oberfläche entsteht, an der Bakterien angreifen können;

- gute Versorgung mit Sauerstoff;

- gute Versorgung mit weiteren wichtigen Nährstoffen;

- geringe Menge an Fressfeinden, die die Zahl der Bakterien reduzieren würden.

1.46 > Im Monat nach dem Untergang der „Deepwater Horizon“ sammelten sich Öltropfen am Strand von Grand Terre Island vor Louisiana.

1.46 > Im Monat nach dem Untergang der „Deepwater Horizon“ sammelten sich Öltropfen am Strand von Grand Terre Island vor Louisiana.- Problematisch sind Ölverschmutzungen vor allem in Mangrovenwäldern, die einzigartige, artenreiche Lebensräume sind. Unter der Ölschicht sterben die Pflanzen ab. Mit ihnen gehen die Habitate vieler anderer Tier- und Pflanzenarten verloren. Hinzu kommt, dass das Öl tief in das weiche Sediment der Mangrovenwälder eindringt, wo es lange bleibt. Ähnlich betroffen sind Salzwiesen. Auch hier bilden die Pflanzen charakteristische und zugleich seltene Lebensräume mit speziell angepassten Organismen. Diese Ökosysteme gehen verloren, wenn die Pflanzen durch das Öl vernichtet werden. Besonders gefährdet sind ferner Weichböden und Platen, wie man sie im Wattenmeer an der Nordseeküste findet. Hier leben die meisten Tiere im oder auf dem Boden und sind daher durch einen Ölteppich besonders stark bedroht. Mangroven, Salzwiesen und Weichböden benötigen zwischen 2 und mehr als 20 Jahren, um sich von einer Verölung zu erholen. In derart empfindlichen Lebensräumen können also auch kleinere Verölungen zu einem großen Problem werden. Als besonders bedroht sehen Umweltschützer zudem die arktischen Gewässer an, denn die Anrainerstaaten planen, in Zukunft in der Arktis nach Öl zu bohren. Vor allem Russland und die USA haben Ambitionen, die Erdgas- und Erdölreserven im Norden zu erschließen. Doch die Förderung ist schwierig. Driftendes Eis könnte Bohr- und Förderanlagen zerstören. Darüber hinaus könnten Tanker im Eis havarieren. Als die Firma Shell im Jahr 2012 zum ersten Mal nach 20 Jahren in Alaska Probebohrungen durchführte, sah sie sich massiven Protesten der Umweltschutzverbände ausgesetzt. Diese warnten vor den besonderen Risiken des Bohrens im Meereis, vor möglichen Tankerunfällen und vor den Folgen einer Ölkatastrophe.

- Die Arktis ist nach wie vor in weiten Teilen ein natürlicher Lebensraum mit einzigartigen und weitgehend unberührten Ökosystemen, die durch das Öl massiv geschädigt werden könnten. Nicht zuletzt, weil sich das Öl im Eis kaum bekämpfen lässt und in der Kälte fast gar nicht abgebaut wird. Tatsächlich gab es während des Bohrprogramms Probleme. Geräte wurden durch das Eis beschädigt. Zu guter Letzt lief die Bohrinsel „Kulluk“ auf Grund. Für 2013 sagte das Unternehmen weitere Bohrungen ab, nachdem das Unterfangen in einem staatlichen Bericht in den USA an den Pranger gestellt worden war. Darin hieß es, dass die Sicherheitsstandards für die Bohrvorhaben in der Arktis nicht ausreichend sind. Im Frühjahr 2013 unterzeichnete Shell einen Kooperationsvertrag mit dem russischen Energieunternehmen Gazprom für eine Ölförderung in der russischen Arktis. Kritiker fürchten, dass die Sicherheitsstandards dort noch niedriger sind, und warnen vor einem großen Ölunfall. Wie sich die Exploration oder Förderung von Öl in der US-amerikanischen Arktis weiterentwickelt, ist schwer einzuschätzen. In den USA streiten derzeit Industrieunternehmen und Umweltschutzverbände darüber, wie stark die Arktis geschützt werden soll. Industrieverbände warnen vor zu strengen staatlichen Sicherheitsvorschriften, die die Ölförderung wirtschaftlich unrentabel machen würden. Umweltschutzverbände fordern, die Ölförderung in der Arktis ganz zu verbieten. Experten gehen davon aus, dass die Ölkonzerne in den USA die arktischen Ölreserven weiter im Blick haben. Spätestens wenn in den Ausschließlichen Wirtschaftszonen anderer Staaten wie etwa Russland große Ölreserven entdeckt werden, würden auch die US-Unternehmen ihre Bemühungen forcieren, heißt es.

Küsten schützen oder aufgeben?

Nach großen Unfällen bilden sich oft riesige Ölteppiche, die eine Ausdehnung von mehreren Hundert Kilometern haben. In solchen Situationen ist es unmöglich, die gesamte Küste zu schützen. Die Einsatzkräfte müssen sich deshalb auf die empfindlichsten und wichtigsten Küstenabschnitte beschränken. Als besonders schützenswert gelten Naturschutzgebiete oder Bereiche, in denen seltene Pflanzen- und Tierarten leben. Auch wirtschaftlich bedeutende Zonen wie etwa Fisch- oder Muschelzuchtanlagen werden bevorzugt geschützt. Für viele Gebiete der Welt gibt es heute Karten mit Sensitivitätsabstufungen, in denen genau verzeichnet ist, wie empfindlich verschiedene Küstenabschnitte auf Ölverschmutzungen reagieren. Diese Sensitivitätsabstufungen enthalten außerdem Informationen darüber, wo welche Pflanzen- und Tierarten vorkommen. Entscheidend ist, wie selten eine Art ist, wie stark sie durch einen Ölunfall bedroht wäre und wie wahrscheinlich es ist, dass sie vor Ort ausstirbt. Oft sind nicht Seevögel oder Meeressäuger am stärksten bedroht, sondern seltene Pflanzen- oder auch Insektenarten. Alle diese Informationen werden unter anderem für die Notfallpläne verwendet. Die Einsatzkräfte werden heute auch durch spezielle Computerprogramme unterstützt, die auf die Datenbanken mit den Sensitivitätsdaten zurückgreifen. Sie sind in der Lage, diese Informationen mit aktuellen meteorologischen Angaben zu verknüpfen und daraus zu errechnen, wohin der Ölteppich treiben wird und ob wichtige Gebiete berührt werden. So können die Einsatzkräfte die Ölbekämpfungsschiffe gezielt zu den besonders schützenswerten Gebieten dirigieren oder Ölsperren auslegen lassen.

- 1.47 > Wasservögel gehören zu den prominentesten Opfern einer Ölkatastrophe. Dieser Reiher war durch das Öl der „Deepwater Horizon“ stark verklebt.

Wie Erdöl Pflanzen und Tiere schädigt

Wie sich das Öl auf Pflanzen und Tiere auswirkt, weiß man heute aufgrund zahlreicher Ölunfälle sehr genau. Besonders auffällig ist die Verschmutzung des Gefieders von Wasservögeln. Es verliert durch das Öl seine wasserabweisende und isolierende Wirkung. Der Vogel kühlt aus und stirbt. Auch Meeressäuger wie etwa Otter können an Unterkühlung sterben, wenn ihr Fell verklebt. Darüber hinaus schlucken Vögel und Säugetiere beim Putzen Öl, wodurch sie vergiftet werden können. Fische nehmen die giftigen Kohlenwasserstoffe über ihre Kiemen oder die Haut auf. Bei Pflanzen verhindert die Ölschicht den Gasaustausch über die Blätter und den Nährstofftransport in die Wurzeln. Die Pflanzen gehen ein. Muscheln und andere Tiere, die Wasser nach Nahrungspartikeln durchsieben, nehmen das Öl mit dem Nahrungsstrom auf. Die giftigen Verbindungen im Öl und die Verklebung des Filterapparats führen meist schnell zum Tod. Sofern die Muscheln die Ölverschmutzung überleben, können die Giftstoffe später in die Nahrungskette gelangen, wenn die Muscheln gefressen werden. Die Wirkung der giftigen Kohlenwasserstoffe ist von Tierart zu Tierart verschieden. Experimente mit Krebsen oder Muscheln zeigen, dass bei ihnen vor allem der Stoffwechsel und das Wachstum beeinträchtigt werden. Bei anderen Organismen wird die Fortpflanzung gestört. So kann eine Vergiftung durch Öl zu genetischen Schäden führen. Bei Heringen etwa waren zahlreiche frisch geschlüpfte Nachkommen missgebildet. Hinzu kommt bei vielen Meerestieren ein Orientierungsverlust, denn viele Organismen finden sich in ihrer Umwelt zurecht, indem sie feinste Konzentrationen bestimmter Substanzen im Wasser wahrnehmen. Manche Kohlenwasserstoffe stören diese Wahrnehmung und erschweren damit die Suche nach Nahrung oder Sexualpartnern.