Meeresschutz ist möglich

Erfolge vor Ort und auf der internationalen Bühne

Der Weg zu einer umfassenden nachhaltigen Nutzung des Meeres ist noch weit. Das zeigt die anhaltende Überfischung von Fischbeständen in den europäischen Gewässern, die Verschmutzung des Nigerdeltas durch Öl oder auch die Überdüngung des Gelben Meeres vor China. Andererseits gibt es inzwischen eine ganze Reihe positiver Beispiele, die zeigen, dass Meeresschutz möglich ist – sowohl auf globaler als auch auf regionaler oder lokaler Ebene. Dabei wurden Meeresschutz und Nachhaltigkeit auf ganz unterschiedliche Weise und aufgrund von verschiedenen Motiven durchgesetzt. In manchen Fällen führte massiver öffentlicher Druck dazu, höhere Schutzstandards oder bessere Technologien zu verwenden. In anderen Fällen gab es klare ökonomische Gründe dafür, entsprechende Maßnahmen durchzuführen. So erwies es sich häufig bei einer umfassenden Kosten-Nutzen-Betrachtung als günstiger, in mehr Nachhaltigkeit zu investieren.

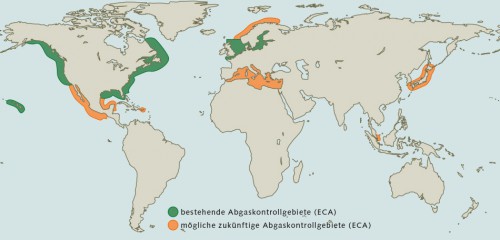

- 4.7 > In den Abgaskontrollgebieten (Emission Control Areas, ECAs) gelten besonders strenge Abgasgrenzwerte für Schiffe. Umweltschutzverbände fordern, auch in anderen viel befahrenen Küstenregionen ECAs einzurichten.

Schiffe werden sauberer

Manchmal dauert es lange, bis sich Staaten auf Meeresschutzvereinbarungen einigen. Und oftmals ist das nur dann möglich, wenn die Vorgaben nicht zu streng sind oder die Verhandlungspartner lange Zeiträume festlegen, in denen bestimmte Ziele erreicht werden sollen. Diese Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner muss nicht zwangsläufig ein fauler Kompromiss sein, sondern ist oftmals der entscheidende Schritt in die richtige Richtung. Ein aktuelles Beispiel ist die Reduzierung der Schadstoffemissionen von Schiffen, die durch die Verbrennung von minderwertigem, billigem Schweröl verursacht werden. Durch die Abgase stoßen Schiffe große Mengen an Ruß, Stickoxiden und Schwefeloxiden aus, die zu Atemwegserkrankungen führen können. Während in vielen Hafenstädten die Luftverschmutzung durch Katalysatoren in den Autos und durch saubere Heizungs- und Industrieanlagen reduziert worden ist, blasen Schiffe weiterhin ungefilterte Abgase in die Luft. In manchen Hafengebieten war die Schadstoffkonzentration in den vergangenen Jahren so hoch, dass Wohnungsbauprojekte an neuen Hafenpromenaden zu scheitern drohten. Hinzu kam der Druck aus der Tourismusindustrie: Mit der wachsenden Zahl an Kreuzfahrtschiffen verschlechterte sich zuletzt auch die Luftqualität in beliebten Seebädern, die gern von Kreuzfahrern besucht werden und für gewöhnlich mit besonders sauberer Seeluft werben.

- Um die Situation zu verbessern, einigten sich die in der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (International Maritime Organization, IMO) vertretenen Staaten darauf, die Abgasgrenzwerte zu verringern. Diese Grenzwerte wurden in ein Übereinkommen der IMO, das Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, MARPOL 73/78), aufgenommen. MARPOL enthält mehrere Anhänge, in denen exakt vorgegeben ist, welche Arten von Verschmutzung verboten sind. Die neuen Abgasgrenzwerte wiederum wurden in Anhang VI festgeschrieben. Demnach soll weltweit unter anderem der Schwefelgehalt des Schweröls sinken. Vor 2012 war ein Gehalt von 4,5 Prozent Schwefel erlaubt. Seit 2012 liegt das Limit bei 3,5 Prozent. Erst 2020 sollen weltweit Treibstoffe mit einem Oberwert von 0,5 Prozent Pflicht werden. Darüber hinaus wurden in Anhang VI des MARPOL-Übereinkommens Seegebiete definiert, in denen noch strengere Vorgaben gelten: die sogenannten Abgaskontrollgebiete (Emission Control Areas, ECAs). Dabei handelt es sich um viel befahrene Schifffahrtswege, für die besondere Emissionsrichtlinien gelten, um die Luftverschmutzung für die Küsten in Grenzen zu halten. Zu diesen Sonderzonen zählen heute der Ärmelkanal, die viel befahrene Nordsee und Ostsee oder auch die kanadischen und die US-amerikanischen Küstengewässer. Für die Ostsee wurde bereits 2006 und für die Nordsee 2007 ein Maximalgehalt von 1,5 Prozent Schwefel festgelegt. 2010 wurde der Wert auf 1,0 Prozent und zum Januar 2015 auf 0,1 Prozent verschärft.

- 4.8 > Schiffsabgase sind in vielen Hafenstädten, wie hier in Hamburg, ein Ärgernis. Gemäß IMO-Reglement sollen die Abgase künftig weniger Schadstoffe enthalten. Dunkler Qualm wird sich aber nicht ganz vermeiden lassen: Schiffe stoßen ihn für kurze Zeit aus, wenn sie beim Ablegen ihre Maschinen hochfahren.

- Der Schadstoffausstoß von Schiffen lässt sich verringern, indem die Schiffe mit deutlich teurerem Diesel betankt oder mit Abgasreinigungsanlagen ausgestattet werden. Beides erhöht die Kosten für die Reedereien, sodass sich diese lange Zeit gegen die Verschärfung der Grenzwerte gesperrt haben. Umweltverbände betrachten es daher als Zugeständnis an die Reedereien, dass Schiffe bis 2020 in internationalen Gewässern weiter extrem schwefelhaltiges Schweröl mit 3,5 Prozent Schwefel verbrennen dürfen. Dass diese Grenzwerte trotz des Widerstandes der Schifffahrtsbranche überhaupt durchgesetzt wurden, liegt wiederum an der Kosten-Nutzen-Relation. Häfen und Küstenstädte profitieren zwar durch einen regen Schiffsverkehr, durch Warenumschlag und Kreuzfahrttourismus, weil das Einnahmen generiert. Die Tourismusindustrie und die Bevölkerung aber kämpfen gegen die Luftverschmutzung. So hat in den vergangenen Jahren vor allem in den ECAs der öffentliche Druck gegen die Luftverschmutzung durch Schiffe zugenommen. Kreuzfahrtschiffe und größere Handelsschiffe müssen in den ECAs deshalb auf Diesel umschalten, wenn sie vor Anker liegen. Mit den strengeren IMO-Normen soll sich künftig auch die Luftbelastung durch vorbeifahrende Schiffe verringern. Der Nutzen liegt also darin, dass sich die Luftqualität in den ECAs verbessert und sich damit auch der Konflikt zwischen der Schifffahrtsbranche auf der einen und dem Tourismus sowie den Hafenstädten bzw. -gemeinden auf der anderen Seite entschärft. Derzeit fordern Umweltverbände, dass weitere Meeresgebiete wie etwa das Mittelmeer als ECAs ausgewiesen werden.

- Das MARPOL-Übereinkommen ist ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag. Den Unterzeichnerstaaten ist es damit gestattet, im Hafen zu kontrollieren, ob ein Schiff tatsächlich die strengeren Abgaswerte und auch andere MARPOL-Vorschriften erfüllt. Nach dieser Hafenstaatenkontrolle (Port State Control, PSC) ist es den Behörden auch erlaubt, bei Zuwiderhandlung Bußgelder einzufordern, die sofort in bar zu entrichten sind. Hinzu kommt, dass die Schiffe oder der entsprechende Flaggenstaat in einem internationalen Punktesystem Strafpunkte erhalten kann. Diese Bewertung mit Strafpunkten führt dazu, dass einzelne auffällige Schiffe in den internationalen Datenbanken erkennbar werden – mit der Folge, dass die Schiffsführer in den nächsten Häfen mit wiederholten Kontrollen rechnen müssen.

Moratorium Ein Moratorium ist eine Stillhaltevereinbarung, mit der sich Staaten dazu verpflichten, Nutzungsrechte oder auch Zahlungsansprüche nicht geltend zu machen. In der Regel gilt ein Moratorium nur für eine vereinbarte Frist. Das Walfangmoratorium sieht für bestimmte Staaten oder Gruppen wie die grönländischen Inuit, die in besonderer Weise auf Walfang angewiesen sind, Ausnahmen vor. Die Internationale Walfangkommission (IWC) tagt in regelmäßigen Abständen und verhandelt dann auch über solche Ausnahmen.

Das Ende des kommerziellen Walfangs

Ein erfolgreiches internationales Abkommen ist auch das Walfangmoratorium. Es wurde angesichts des drastischen Rückgangs vieler Walbestände von den Mitgliedstaaten der Internationalen Walfangkommission (International Whaling Commission, IWC) 1982 verabschiedet und trat 1986 in Kraft. Mit dem Walfangmoratorium kam die kommerzielle Bejagung von Großwalen zum Erliegen. Der Weg dorthin war allerdings steinig. Die IWC wurde 1948 von 14 Vertragsstaaten gegründet, die in größerem Stil Walfang betrieben. Sie hatte damals insbesondere die Aufgabe, Walfangquoten festzulegen, welche dann auf die einzelnen Mitgliedstaaten verteilt wurden. Da sich die Quoten nicht an der tatsächlich vorhandenen Menge der Wale orientierten, sondern lediglich dafür sorgen sollten, dass man die Gewinne aus dem Walfang möglichst gerecht verteilte, wurden die Wale viel zu stark bejagt. Allein in der Rekordsaison 1961/62 wurden rund 66 000 Wale weltweit getötet. Wie schlecht es um die Wale stand, zeigten erstmals Untersuchungen im Südpolarmeer Anfang der 1960er Jahre. Zwar vereinbarte man im Rahmen der IWC mehrfach Fangbeschränkungen, etwa für Blau- und Buckelwale, doch wollten mehrere Walfangnationen die Beschränkungen nicht akzeptieren, sodass der Walfang weiterging. Angesichts der weiterschrumpfenden Walbestände forderte 1972 die erste große Umweltkonferenz der Vereinten Nationen, die Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen (United Nations Conference on the Human Environment, UNCHE), den kommerziellen Walfang zunächst für 10 Jahre ruhen zu lassen. Der Walfang ging trotzdem weiter. Daraufhin begannen Umweltschutzverbände verstärkt gegen den Walfang zu demonstrieren – teils mit spektakulären Kampagnen, bei denen Schlauchboote die Walfänger beim Jagen behinderten. In vielen Staaten kippte die Stimmung gegen den Walfang. 1982 schlugen die Seychellen, die im selben Jahr den Walfang beendeten, erstmals ein Walfangmoratorium vor.

- Hatte sich die IWC bislang vorwiegend aus Staaten zusammengesetzt, die Walfang betrieben oder diesen befürworteten, so traten der IWC, die als internationale Körperschaft allen Nationen der Staatengemeinschaft offensteht, nun vermehrt Staaten bei, die sich gegen den Walfang aussprachen. So kam in der Kommission 1986 erstmals eine Mehrheit gegen den Walfang zustande, sodass das Moratorium verabschiedet werden konnte. Island, Japan, Norwegen und die Sowjetunion legten Widerspruch gegen das Moratorium ein und jagten weiter. Mit dem Ende des Kalten Krieges beendete Russland den Walfang, obgleich es den Einspruch bis heute formal aufrechterhält. Auch Island und Norwegen bleiben bei ihrem Widerspruch. Anders als Russland betreiben die beiden Staaten aber weiter kommerziellen Walfang. Sie legen dafür jedes Jahr eigene Fangquoten fest. Japan schließlich nahm zwar den Einspruch zurück, jagt aber bis heute ebenfalls weiter. Das Land beruft sich dabei auf eine Klausel in den Bestimmungen der IWC, nach der Walfang aus wissenschaftlichen Gründen gestattet ist. Abgesehen davon erlaubt die IWC jenen Volksgruppen, die traditionell vom Walfang leben, die Jagd nach den Meeressäugern, damit sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Trotz all dieser Einschränkungen gilt das Moratorium als Erfolg. 1982, vor dem Moratorium, wurden noch mehr als 13 000 Tiere getötet. Derzeit sind es rund 2000 jährlich. Island und Norwegen jagen vor allem Nordatlantische Zwergwale (Balaenoptera acutorostrata), Island darüber hinaus auch Finnwale (Balaenoptera physalus), von denen es heute vergleichsweise viele Individuen gibt. Blauwale und andere Spezies, die laut IWC als besonders seltene Arten geschützt werden sollen, werden nicht bejagt. Als Erfolg wird auch gewertet, dass es mit dem Moratorium gelang, das bedeutende Walgebiet um die Antarktis unter Schutz zu stellen. Bis heute gibt es in der IWC immer wieder Streit darüber, ob das Walfangverbot gelockert werden soll. Insbesondere Japan versucht, Vertragsstaaten für seine Interessen zu gewinnen. Eine Aufweichung des Moratoriums ist derzeit aber nicht zu befürchten.

- 4.9 > Für die Männer vom Volk der Tschuktschen in Nordostrussland ist die Grauwaljagd eine alte Tradition. Mit dem Fleisch versorgen sie sich selbst und auch ihre Schlittenhunde.

Warum scheitert Umweltschutz?

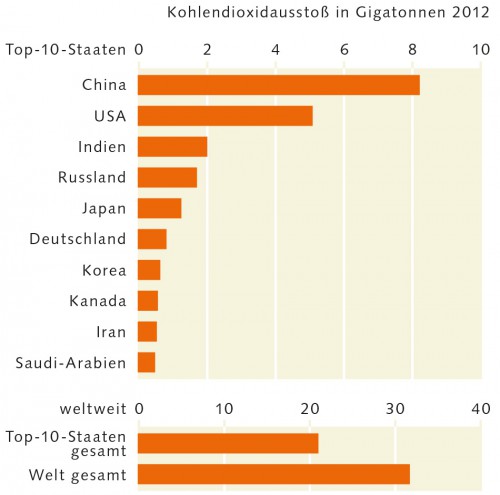

Solche Beispiele zeigen, dass sich durch klare rechtliche Vorgaben, durch eine strikte Umsetzung und strenge Kontrolle Meeresschutz erreichen lässt. Andererseits stellt sich die Frage, warum heute nur einige der Regelwerke erfolgreich sind. Das Kyoto-Protokoll zum Beispiel zeigt, wie schwierig es ist, den Klimaschutz weltweit zur Pflicht zu machen. Mit diesem Protokoll wurde erstmals eine absolute und rechtlich bindende Begrenzung des Ausstoßes von Treibhausgasen in einem völkerrechtlichen Vertrag verankert. Im Kyoto-Protokoll verpflichteten sich Industriestaaten, den Ausstoß von Treibhausgasen um bestimmte Mengen zu verringern. Im Detail reglementiert das Protokoll den Ausstoß von Kohlendioxid, Methan, Lachgas und einer Reihe weiterer Treibhausgase. Zwar ist Kohlendioxid nicht das stärkste Treibhausgas, doch da es durch die Verbrennung von Erdgas, Erdöl und Kohle in sehr großen Mengen freigesetzt wird, kommt ihm eine besondere Bedeutung zu. Für die erste Verpflichtungsperiode von 2008 bis 2012 sagte beispielsweise die Europäische Union (EU) zu, ihren Ausstoß an Treibhausgasen um 8 Prozent gegenüber den Emissionen des Jahres 1990 zu senken. Dieses Ziel wurde erreicht. Das Problem besteht darin, dass nicht alle Industriestaaten dem Kyoto-Protokoll beigetreten sind. Die USA zum Beispiel, der weltweit zweitgrößte Emittent von Kohlendioxid, haben das Protokoll nicht unterzeichnet. Erschwerend kommt hinzu, dass für die Entwicklungs- und Schwellenländer gar keine Beschränkungen festgelegt worden sind, weil die Treibhausgasemissionen pro Kopf viel geringer als in den Industriestaaten sind. Da in China und Indien aber jeweils mehr als 1 Milliarde Menschen leben, ist der Gesamtausstoß dennoch gewaltig. China ist heute das Land mit den höchsten Kohlendioxidemissionen. Es trägt daher maßgeblich zum Treibhauseffekt bei und müsste seine Emissionen im Sinne des Klimaschutzes dringend einschränken. Zu bedenken ist andererseits, dass ein Großteil der chinesischen Kohlendioxidemissionen in der Schwerindustrie entsteht, die wiederum Produkte für den europäischen und amerikanischen Markt herstellt. Insofern kann der chinesische Kohlendioxidausstoß nicht losgelöst von den Importnationen betrachtet werden. Wirksamer Klimaschutz ist zweifellos eine globale Gemeinschaftsaufgabe.

4.10 > China ist einer der größten Produzenten und Verbraucher von Kohle weltweit. In Linfen, im Südwesten der Provinz Shanxi, sind besonders viele Kokereien in Betrieb. Die Stadt wurde vom amerikanischen Blacksmith Institute 2006 und 2007 zu einem der 10 schmutzigsten Orte der Welt erklärt.

4.10 > China ist einer der größten Produzenten und Verbraucher von Kohle weltweit. In Linfen, im Südwesten der Provinz Shanxi, sind besonders viele Kokereien in Betrieb. Die Stadt wurde vom amerikanischen Blacksmith Institute 2006 und 2007 zu einem der 10 schmutzigsten Orte der Welt erklärt.Klimaschützer allein auf weiter Flur

Mit dem Ende der ersten Verpflichtungsperiode tagten die Vertragsstaaten erneut, um neue Klimaschutzziele für die zweite Verpflichtungsperiode von 2013 bis 2020 festzulegen. Zwar setzte sich die Staatengemeinschaft tatsächlich neue Ziele, aber jetzt lehnten nicht mehr nur die USA, sondern auch andere Staaten die neuen Bedingungen ab. So sind Japan, Kanada, Neuseeland und Russland in der zweiten Verpflichtungsperiode nicht mehr dabei. Die Länder, die sich Reduktionsverpflichtungen auferlegt haben, sind die EU-Staaten, aber auch Australien, Island, Kasachstan, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, die Schweiz, die Ukraine und Weißrussland. Zusammen sind sie allerdings für lediglich 15 Prozent der globalen Emissionen verantwortlich. Im Endergebnis hat der Ausstoß an Klimagasen weiter zugenommen. Damit gilt das Kyoto-Protokoll als wenig erfolgreich. Strittig ist nach wie vor, wie man künftig die Treibhausgasreduktionen verteilen soll; vor allem auch, wie man die Entwicklungs- und Schwellenländer, allen voran China und Indien, dazu bringen kann, ihre Kohlendioxidemissionen zu reduzieren.Kurzfristiges Denken vor Klimaschutz

Warum das Kyoto-Protokoll und auch andere Umweltschutz-Regelwerke nicht erfolgreich sind, ist nach Ansicht von Ökonomen klar: Ob Vereinbarungen oder rechtliche Regelwerke von einzelnen Staaten umgesetzt werden, hängt letztlich davon ab, inwieweit für den einzelnen Staat der Nutzen die Kosten überwiegt. Lässt sich ein Ziel mit geringen Kosten erreichen, ist es eher wahrscheinlich, dass ein Staat Maßnahmen ergreift. Dass zeigt zum Beispiel die neue Abfallverordnung von Oahu, einer der Inseln des Hawaii-Archipels. Sie verbietet seit dem 1. Juli 2015 Geschäftsleuten, Plastiktüten an die Kunden abzugeben. Damit will die Verwaltung die Menge des Plastikabfalls reduzieren, der allzu oft ins Meer entsorgt wird. Das Plastiktütenverbot kostet Hawaii nicht viel, da es heute längst Alternativen wie Papiertüten oder kompostierbare Kunststoffe gibt. Der Gewinn aber ist groß, da das Verbot dazu beiträgt, Hawaiis Strände sauberer zu machen und das Image einer naturnahen Urlaubsdestination zu fördern.

- 4.11 > Zwei Drittel des weltweiten Kohlendioxidausstoßes werden durch nur 10 Staaten verursacht. China und die USA sind die mit Abstand größten Emittenten.

- Fischbestand Ein Bestand ist eine sich selbst erhaltende Population einer Art, die in einer begrenzten Meeresregion vorkommt. In der Regel sind die verschiedenen Bestände einer Fischart so weit räumlich voneinander getrennt, dass sich die Individuen eines Bestands nicht mit denen des anderen mischen, obgleich sie zur selben Art gehören. Für die Fischerei bedeutet das, dass kaum jemals eine Art komplett überfischt wird, sondern meist nur ein einzelner Bestand.

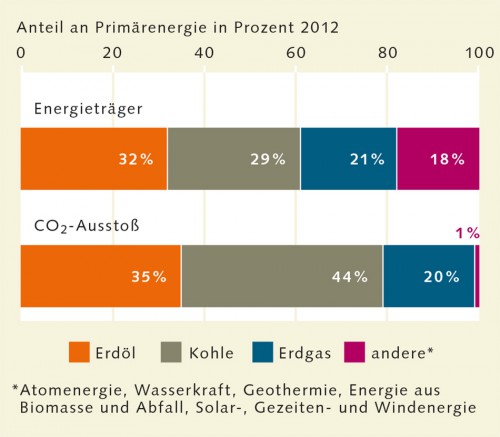

- Die Abkehr von fossilen Brennstoffen bleibt jedoch schwierig, da heute nahezu alle Volkswirtschaften von ihnen abhängig sind. Aus Erdöl gewonnene Kraftstoffe treiben Autos an; Erdgas und Kohle werden zur Stromerzeugung und zum Heizen benötigt. Der Umstieg auf alternative Technologien wie etwa Photovoltaik oder Windstrom ist aufwendig und erfordert zunächst einmal große Investitionen. Im Vergleich zu anderen Energiegewinnungsformen erscheinen diese Kosten sehr hoch. In herkömmlichen Kosten-Nutzen-Rechnungen allerdings werden oft die externen Kosten missachtet. Bei der Energieerzeugung werden heute in der Regel nur die Kosten der Energierohstoffe betrachtet, mit denen sich Strom oder Heizenergie erzeugen lassen. Der fossile Brennstoff Kohle ist in diesem Sinne ein billiger Rohstoff, der in vielen Ländern nach wie vor in großen Mengen eingesetzt wird. Die externen Kosten durch emittierte Treibhausgase, die bei der Verbrennung entstehen, werden dabei nicht eingerechnet. Dürren, Unwetter, die Ozeanversauerung und der Meeresspiegelanstieg, die durch den Klimawandel hervorgerufen oder verstärkt werden, sind somit nicht eingepreist.

- 4.12 > Im Vergleich zu anderen fossilen Energieträgern wird bei der Verbrennung von Kohle besonders viel Kohlendioxid frei. Zwar wird weltweit mehr Öl als Kohle verbrannt, doch entsteht dabei weniger Kohlendioxid. Erneuerbare Energietechnologien wie Photovoltaik, Wasser- und Windkraft sowie auch Atomkraftwerke erzeugen hingegen während des Betriebs fast keine Kohlendioxidemissionen. Nicht berücksichtigt ist in dieser Darstellung, dass die Gewinnung von Uran und Herstellung von Windenergie- oder Photovoltaikanlagen sowie der Bau von Wasserkraftwerken Energie verbraucht und Kohlendioxidemissionen erzeugt.

- Da der Nutzen, der sich durch Vermeidung externer Kosten ergibt, unberücksichtigt bleibt, setzen viele Länder weiterhin auf fossile Rohstoffe. Vor allem in den Schwellen- und Entwicklungsländern wie China und Indien, in denen die industrielle Produktion enorm wächst, wird der stark wachsende Energiebedarf deshalb bisher durch die billige Kohle gedeckt. Da auch viele andere Staaten den kostspieligen Umstieg auf umweltfreundliche Technik scheuen, nimmt der Kohlendioxidausstoß auf der ganzen Welt weiter zu. Während private Energieversorger und Industrieunternehmen heute Kosten einsparen, indem sie billige fossile Rohstoffe einsetzen, statt in alternative Technologien zu investieren, wird die Gesellschaft in Zukunft hohe Folgekosten tragen müssen.

Trittbrettfahrer behindern den Umweltschutz

In einer Situation wie dieser tritt das sogenannte Trittbrettfahrerproblem zutage. Als Trittbrettfahrer (free-riding countries) werden jene Staaten bezeichnet, die nicht oder kaum zum Klimaschutz beitragen. Sie überlassen es anderen Staaten, in den Klimaschutz zu investieren und auf erneuerbare Energien umzusteigen. Ohne selbst etwas zu leisten, profitieren sie von den Anstrengungen und Investitionen anderer. Das wiederum schreckt jene Nationen ab, die eigentlich dazu bereit wären, in den Klimaschutz und die Umwelt zu investieren. Wegen der Trittbrettfahrer erscheint es ihnen aber weniger lohnend, ihr Engagement zu verstärken. So fordern Staaten von den 10 größten Kohlendioxidemittenten, darunter China, die USA, Indien, Russland, Japan und Deutschland, die allein zwei Drittel der weltweiten Kohlendioxidemissionen verursachen, den Kohlendioxidausstoß massiv zu reduzieren, ehe sie selbst aktiv werden. China und Indien wiederum halten mit dem Argument dagegen, dass zunächst die hoch entwickelten Industrieländer Klimaschutzmaßnahmen ergreifen sollten. Somit bewegt sich insgesamt wenig. Andererseits bemüht sich China, anders als die USA, verstärkt erneuerbare Energiequellen zu nutzen, vor allem Wasser- und Windkraft sowie die Solarenergie. So wurde die Windenergie in China in den vergangenen Jahren in umfassendem Stil ausgebaut. Ende 2014 waren dort Windenergieanlagen in Betrieb, deren Leistung fast so groß ist wie die Gesamtleistung aller europäischen Anlagen. Die Gesamtleistung der US-amerikanischen Anlagen wiederum ist gerade einmal halb so groß. In manchen Fällen aber führt dieser massive Ausbau der erneuerbaren Energien in China wiederum zu sehr großen Problemen. Ein Beispiel sind die chinesischen Wasserkraftprojekte wie der Bau des Drei-SchluchtenDamms. Durch das Aufstauen des Flusses Jangtsekiang wurden viele Städte, Dörfer und Naturgebiete unwiederbringlich zerstört.

Und es bewegt sich doch etwas

Trotz nationalstaatlicher Eigeninteressen lässt sich ein Schutz der Umwelt beziehungsweise ein nachhaltiges Wirtschaften auf internationaler Ebene durchaus erreichen. Dafür gibt es eine Reihe von Beispielen. Mit Bezug auf das Meer ist unter anderem die neue Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) der Europäischen Union zu nennen, mit der die Überfischung der europäischen Fischbestände beendet werden soll. Viele Jahre lang war die EU-Fischereiflotte insgesamt überdimensioniert. Politiker sprachen sich vor allem in strukturschwachen Gebieten vehement dagegen aus, die Fischerei zu beschränken, um keine Wählerstimmen zu verlieren. Entsprechend legten die EU-Fischereiminister jedes Jahr für die verschiedenen Fischarten Gesamtfangmengen fest, die deutlich über den von Wissenschaftlern empfohlenen Höchstmengen lagen. Nach und nach wurden so viele Bestände überfischt. Für diese ist charakteristisch, dass sie zum großen Teil aus jüngeren und kleinen Fischen bestehen, die oftmals ins Meer zurückgeworfen werden, weil sie unter der vorgeschriebenen Mindestgröße für Fische liegen. Durch diese Rückwürfe hat sich die Überfischung in den vergangenen Jahren immer weiter verschärft. In Anbetracht der permanenten massiven Überfischung vieler EU-Fischbestände kam es schließlich doch zur Kehrtwende. 2014 trat die neue GFP in Kraft, die den Fang künftig so regulieren soll, dass sich die Fischbestände erholen können und dann optimal genutzt werden. Fischereiwissenschaftler werten diesen Schritt als einen Erfolg auf dem Weg zu einer nachhaltigen Nutzung der Fischbestände in Europa. Zwar gibt es derzeit noch Diskussionen darum, wie die neue Fischereipolitik im Alltag umgesetzt werden soll, doch ein Anfang ist gemacht. So richtet die EU die Fangmengen künftig nach dem maximalen nachhaltigen Ertrag (maximum sustainable yield, MSY) aus. Der MSY entspricht der größtmöglichen Fangmenge, die langfristig entnommen werden kann, ohne die Produktivität des Bestands zu reduzieren. Die Fischerei gemäß MSY gibt nicht nur den Fischbeständen eine Chance, sich zu erholen. Sie hat auch eine Reihe von ökonomischen Vorteilen. Lässt man die Bestände anwachsen, ergibt sich ein größeres Fangpotenzial. Auch werden künftig größere Fische gefangen, für die höhere Marktpreise pro Kilogramm erzielt werden, und der Rückwurf nimmt ab. Sind die Fische größer, lässt sich eine Tonne Fisch auch in deutlich kürzerer Zeit fangen. Durch den reduzierten Fischereiaufwand verringern sich auch Treibstoff- und Lohnkosten. Letztlich werden so höhere Gewinnmargen und höhere Renditen erzielt – mit anderen Worten: zusätzliches Einkommen für die Fischwirtschaft.

Fischbestände sicher abschätzen

Voraussetzung für eine Fischerei gemäß MSY ist allerdings, dass man weiß, wie viel Fisch im Meer vorhanden ist. Die Herausforderung besteht darin, dass die Größe eines Bestands natürlicherweise von Jahr zu Jahr schwankt. So hängt es von den Umgebungsbedingungen wie der Wassertemperatur, dem Sauerstoff- oder Salzgehalt des Wassers ab, wie viel Nachwuchs produziert wird. Und das Angebot an Nahrung bestimmt, wie gut die Fische wachsen. Heute weiß man, dass sogar regelmäßige Klimaschwankungen die Entwicklung der Fischbestände beeinflussen. Es genügt also nicht, einmalig eine bestimmte Fangmenge festzulegen. Vielmehr müssen Fischereiwissenschaftler in jedem Jahr von Neuem den Bestand abschätzen, um Fangempfehlungen für die kommende Fangsaison abgeben zu können – also jene Fangmenge in Tonnen, die maximal gefangen werden darf, damit der MSY nicht überschritten wird. Um die Bestandsgrößen abzuschätzen, verwenden die Wissenschaftler zum einen die Fangdaten von Fischern, zum anderen die Ergebnisse von Probefängen, die auf wissenschaftlichen Ausfahrten genommen werden. Mithilfe von mathematischen Rechenmodellen wird daraus die Fangmengenempfehlung abgeleitet. Erschwert wird die Berechnung der Fangmenge dadurch, dass es für die Ableitung des MSY verschiedene Ansätze gibt, die teilweise unterschiedliche Werte liefern. Auch Australien und die USA fischen heute nach dem MSY-Ansatz, die Bewirtschaftung unterscheidet sich dennoch. Derzeit berät der Internationale Rat für Meeresforschung (International Council for the Exploration of the Sea, ICES) die EU-Gremien bei der Einführung geeigneter Berechnungsansätze.

- 4.14 > Im Rahmen von Pilotprojekten werden derzeit Kameras an Bord von Trawlern installiert, um die Fänge zu kontrollieren.

Kampf dem Rückwurf

Um die Fischbestände künftig zu schützen und optimal nutzen zu können, sieht die GFP auch Maßnahmen vor, mit denen der Rückwurf reduziert werden soll. Dazu zählt die Einführung von besseren Fanggeräten, in denen nur jene Fischarten hängen bleiben, die die Fischer eigentlich fangen wollen. Doch selbst durch bessere Fanggeräte lässt sich nicht immer vermeiden, dass Fische verschiedener Arten im selben Netz landen. Fachleute sprechen in solchen Fällen von gemischter Fischerei. Bei der Kabeljaufischerei zum Beispiel werden oftmals Schellfische und Wittlinge mitgefangen. Das war bislang problematisch, weil Fischer nur die Fischarten anlanden durften, für die sie Fangquoten hatten – in der Regel Kabeljau. Alle übrigen Fische und Meerestiere wurden als sogenannter Beifang meist tot zurück ins Meer geworfen. Künftig sollen Fischer, die gemischte Fischerei betreiben, für alle Arten, die in ihren Netzen landen könnten, Quoten erwerben. Sobald eine Quote ausgeschöpft ist, muss die Fischerei stoppen, damit diese Fischart nicht überfischt wird – selbst dann, wenn die Quoten für die anderen Fischarten noch nicht ausgeschöpft sind. Derzeit wird diskutiert, wie die EU das Rückwurfverbot am besten kontrollieren sollte. Eine Möglichkeit wären verplombte Kameras, über die die Arbeit an Bord überwacht wird. Dass solche oder andere Lösungen im Fischereialltag flächendeckend zum Einsatz kommen, ist nach Ansicht von Fachleuten nur eine Frage der Zeit. Der wichtigste Aspekt für sie war die Novellierung der EU-Fischereipolitik. Die ist mit der GFP in jedem Fall gelungen.

Zentralismus weicht regionaler Eigenverantwortung

Und noch eine Änderung hat die GFP gebracht: Die einzelnen Fischereiregionen bekommen mehr Mitspracherecht. Bisher mussten sämtliche Regeln, die zentral in Brüssel festgelegt werden, in allen EU-Gewässern angewendet werden. Da sich die Fischerei von Art zu Art und Region zu Region durchaus unterscheiden kann, war es fast unmöglich, alle Regeln auf alle Gebiete anzupassen. Funktionierten einzelne Regeln nicht, wurden diese nicht etwa geändert, sondern es wurden weitere Regeln erlassen, ohne die Ersteren abzuschaffen. So entstand mit der Zeit ein kaum überschaubares und auch widersprüchliches EU-Fischereireglement. Viele der EU-Regeln wurden von den Fischern daher als überzogen oder praxisfern betrachtet. Manche wurden ganz missachtet. Mit der neuen GFP werden die Fischer jetzt stärker in das Fischereimanagement und die Entscheidungsprozesse eingebunden. So können die Mitgliedstaaten Entscheidungen auf die regionale Ebene verlagern und in die Verantwortung regionaler Gremien geben, in denen die Fischereidirektoren der jeweiligen Anrainerstaaten ansässig sind. So zum Beispiel an das regionale Fischereigremium „Baltfish“ für die Ostsee. Diese können auf die jeweilige Region angepasste Managementpläne ausarbeiten, die dann der EU-Ministerrat übernehmen kann. Die regionalen Fischereigremien stimmen sich dabei regelmäßig mit einer zweiten regionalen Instanz ab – den sogenannten Advisory Councils (ACs). In diesen Beratungsgremien sitzen zu zwei Dritteln Experten aus dem Fischereisektor und zu einem Drittel Experten aus anderen Interessengruppen wie Naturschutzorganisationen oder Gewerkschaften. Mit der Regionalisierung folgt die EU zu einem Teil dem Vorbild der USA, die die Fischerei seit einigen Jahren ebenfalls nach dem MSY ausrichten und die Fischerei in verschiedenen Küstengebieten durch regionales Fischereimanagement regeln – durch die 5 sogenannten Regional Fishery Bodies. Als Erfolg werten Experten, dass 2013 erstmals alle 5 Regional Fishery Bodies der USA ihre Fangmengen exakt nach den Empfehlungen der Fischereiwissenschaftler festgelegt haben, die dem MSY entsprechen. Neben den USA und der EU richtet auch Australien seit einiger Zeit seine Fischerei nach dem MSY aus – und auch hier werden die Fischer vor Ort in die Gestaltung des Fischereimanagements einbezogen.

Fischerei kontra Meeresschutz?

Eine zusätzliche Herausforderung für die EU ist derzeit, das Fischereimanagement mit der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) in Einklang zu bringen, die 2008 verabschiedet wurde. Die MSRL strebt allgemein einen „guten Umweltzustand des Meeres“ an. Dazu gehört nicht nur eine nachhaltige Fischerei, sondern auch der Schutz der Lebensräume am Meeresgrund. Durch Bodenfischerei können diese beeinträchtigt werden, selbst wenn die Fischerei im Hinblick auf Fischbestände nachhaltig ist. Gemäß MSRL müsste die Fischerei in Zukunft zusätzlich so gelenkt werden, dass besonders schützenswerte Meeresgebiete der EU gar nicht mehr oder weniger intensiv befischt werden. In der EU arbeiten derzeit einige Wissenschaftler daran, den Meeresboden zu kartieren und Informationen darüber zu sammeln, welche Arten von Lebewesen in den verschiedenen Gebieten am Meeresboden vorkommen – etwa in Miesmuschelbänken, Seegraswiesen oder verschiedenen Sedimenten. Darüber hinaus werden Karten erstellt, die zeigen, wie intensiv die verschiedenen Gebiete befischt werden. So wird man künftig besser einschätzen können, welche Bereiche besonders empfindlich sind und eventuell von der bodenberührenden Fischerei ausgenommen werden sollten.

Verschiedene Nutzungen auf engem Raum

Will man einen besseren Schutz der Meeresumwelt und eine nachhaltige Nutzung von Meeresressourcen erreichen, müssen Schutz und Nutzung künftig besser aufeinander abgestimmt werden. Ein wichtiges Instrument dafür ist die Meeresraumplanung (Marine Spatial Planning, MSP). Damit lassen sich verschiedene Vorstellungen über die Nutzung eines Meeresgebietes in Einklang bringen. Wirtschaftliche Tätigkeiten wie die Fischerei, der Bau von Offshore-Windanlagen, die Gewinnung von Kies und Bausand durch Baggerarbeiten, der Schiffsverkehr oder auch die Ölförderung müssen gegen andere Nutzungen des Meeres wie Freizeit und Erholung und nicht zuletzt den Meeresschutz abgewogen werden. Die MSP hat ihren Ursprung in den 1980er Jahren, als um den Schutz und die Nutzung des Great Barrier Reef vor der australischen Ostküste gerungen wurde. Nach heutiger Auffassung von Experten sollte eine MSP stets dem Ökosystemansatz folgen, nach dem die Nutzung eines Meeresgebietes so auszugestalten ist, dass weder die Meereslebensräume geschädigt noch ihre Ökosystemleistungen eingeschränkt werden. Letztlich soll die MSP einen Wildwuchs an Nutzungen verhindern, der in der Vergangenheit in vielen Regionen der Welt zu hohen Belastungen der Küstengewässer und Umweltproblemen geführt hat. Voraussetzung für eine erfolgreiche MSP ist, dass alle Interessengruppen und die Bevölkerung vor Ort in den Planungsprozess eingebunden werden.

- 4.15 > Das Gezeitenkraftwerk SeaGen in der Meerenge von Strangford, Nordirland, hat eine Leistung von 1,2 Megawatt. Es liefert so viel Strom wie eine kleine Windenergieanlage. Dieses Gezeitenkraftwerk ist insofern ungewöhnlich, als dass es Energie mittels Rotoren gewinnt. Üblicherweise arbeiten Gezeitenkraftwerke mit Turbinen, die in einem Sperrwerk installiert sind.

Zusatzinfo Offshore-Energie – Platz für Ökostromkraftwerke im Meer

Offshore-Wind treibt die Raumplanung an

Seit Anfang des neuen Jahrtausends hat das Interesse an einer marinen Raumordnung deutlich zugenommen. Dazu beigetragen haben in vielen Meeresgebieten der zunehmende Schiffsverkehr und der Trend, verstärkt Bodenschätze wie Erdgas und Erdöl im Meer zu fördern. In Europa, speziell in Großbritannien und später auch in Deutschland, war überdies der starke Ausbau der Offshore-Windenergie eine treibende Kraft bei der Ein-führung der MSP. Die Frage, wie sich der Ausbau der Windkraft mit der Schifffahrt und der Sicherheit der marinen Verkehrswege vereinbaren ließe, stand hierbei im Vordergrund. So verlangten die Behörden genaue Untersuchungen dazu, inwieweit Windräder eine Gefährdung darstellen – beispielsweise für den Fall, dass ein havariertes Schiff abtreibt. Auch wurde mit biologischen Gutachten intensiv der Frage nachgegangen, inwieweit die großen Windparks die Routen von Zugvögeln stören. Andere Länder wie Dänemark und die Niederlande wiederum hatten ein Interesse daran, zu prüfen, inwieweit Offshore-Baumaßnahmen den Status des Wattenmeeres als UNESCO-Weltnaturerbe (UN Educational, Scientific and Cultural Organization, Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur) gefährden. Es ist heute abzusehen, dass insbesondere der Ausbau der Offshore-Energiegewinnung weltweit noch zunehmen wird. Im Sinne des Klimaschutzes ist das zu begrüßen. Unweigerlich aber wird diese Form der Energiegewinnung auch außerhalb Europas mit Meeresnutzungs- und Schutzaspekten kollidieren. Schon die Bauphase bietet Konfliktpotenzial. So werden die Fundamente mit schweren Maschinen in den Meeresboden gerammt, wodurch extrem starke Schallpulse entstehen, von denen man heute weiß, dass sie das Gehör von Meeressäugern zerstören können. Zwar versucht man, durch Maßnahmen wie Vorhänge aus Luftblasen den Schall zu dämpfen. Möglicherweise wird man sich beim Bau von Windparks künftig aber zum Teil am Verhalten der Meeressäuger orientieren müssen, beispielsweise einen Baustopp einlegen, wenn Walmütter mit Jungtieren vorbeiziehen. Ist ein Windpark einmal angelegt, so ist auch Fischfang – in vielen Küstenstaaten ein ungemein wichtiger Wirtschaftsfaktor – dann dort nicht mehr möglich. Alternativen müssen gefunden werden. Allen diesen Aspekten wird eine MSP in Zukunft Rechnung tragen müssen.

Ökosystemansatz Der Begriff „Ökosystemansatz“ bezeichnet eine Strategie für das Management von Landflächen, Meeresgebieten und natürlichen Ressourcen, die sich daran ausrichtet, dass die Balance von Ökosystemen erhalten bleibt. Dabei werden nicht einzelne Arten für sich selbst betrachtet, sondern insbesondere die Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Lebewesen sowie zwischen den Lebewesen und ihrer natürlichen Umgebung berücksichtigt.

Die perfekte MSP

Letztlich führte zunächst jedes Land MSPs nach eigenem Gutdünken durch, sodass von einer einheitlichen Raumplanung lange nicht die Rede sein konnte. MSP-Experten des Internationalen Ozeanographischen Ausschusses (Intergovernmental Oceanographic Commission, IOC) der UNESCO veröffentlichten deshalb im Jahr 2009 einen MSP-Leitfaden. Dieser liefert Vorgaben für einen idealen Planungsprozess, der den Ökosystemansatz berücksichtigt. Wie die Autoren betonen, ist dieser Leitfaden allgemein gültig und kann auf internationaler, regionaler und lokaler Ebene angewendet werden. Nach diesem Leitfaden sollte eine MSP die folgenden 10 Schritte enthalten:- Bedürfnisse und zuständige Behörden definieren;

- Finanzierung sichern;

- Prozess durch Vorausplanung organisieren;

- Beteiligung von Interessengruppen organisieren;

- aktuelle Rahmenbedingungen definieren und analysieren;

- künftige Rahmenbedingungen definieren und analysieren;

- Planung vorbereiten und gutheißen;

- abgestimmte Planung implementieren und durchsetzen;

- Monitoring und Beurteilung der Umsetzung;

- Anpassung des Managementprozesses.

- 4.16 > Mit der Meeresraumplanung (MSP) lassen sich Konflikte zwischen Zugvögeln und Windkraftanlagen vermeiden.

- Die Autoren weisen darauf hin, dass eine MSP ein längerer Prozess sei und immer wieder an neue Bedingungen angepasst werden müsse, indem sich die Planungsbehörden und die verschiedenen Interessenvertreter erneut abstimmten. Dazu gehöre es auch, diverse Nutzungsszenarien durchzuspielen. Wichtig sei es, schon zu Beginn konkrete Planungsziele festzulegen, die sich tatsächlich messen lassen. Eine solche umfassende MSP habe viele Vorteile, schreiben die Autoren. Einer bestehe darin, dass man während des Planungsprozesses gemeinsame Nutzungsinteressen erkennen könne. So kann ein Offshore-Windpark beispielsweise durchaus als Rückzugsgebiet von Fischarten und insbesondere Jungfischen dienen, da hier nicht gefischt wird. Denkbar ist es auch, touristische Fahrten in Windparkgebiete zu unternehmen. In Meeresgebieten, in denen natürliche Riffstrukturen durch die Fischerei zerstört wurden, können die Fundamente von Windradmasten auch als künstliche Substrate dienen, auf denen sich Lebewesen ansiedeln, die festen Untergrund benötigen. Und letztlich lassen sich auch verschiedene Typen von Offshore-Energie miteinander verknüpfen. Beispielsweise ließen sich am Fuße von Windradmasten Anlagen installieren, die aus der Meeresströmung Energie gewinnen. Der verfügbare Platz im Meeresgebiet könnte so besser ausgenutzt werden.

- 4.19 > Für die deutsche AWZ gibt seit 2009 ein Raumordnungsplan vor, in welchen Gebieten bestimmte Nutzungen erlaubt sind. Dieser Auszug aus dem Raumordnungsplan zeigt zum Beispiel, dass Windparks nur außerhalb der Natura-2000-Schutzgebiete und in beträchtlichem Abstand zu den Schifffahrtswegen errichtet werden dürfen.

Verbindliche Meeresraumplanung

Es gibt inzwischen einige Länder, in denen die MSP verbindlich und nach nationalem Recht auch rechtlich durchsetzbar ist, beispielsweise Belgien, China, Deutschland, Großbritannien und die USA. In der Europäischen Union trat 2014 zudem eine Richtlinie in Kraft, mit der die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet werden, die Raumplanung im Meer zu harmonisieren. Damit soll unter anderem verhindert werden, dass sich an den Grenzen der AWZ Konflikte ergeben. So könnte in Zukunft beispielsweise verhindert werden, dass ein Meeresschutzgebiet auf der einen Seite der Grenze direkt an ein Gebiet grenzt, in dem der Nachbarstaat den Abbau von Kies und Sand betreiben möchte. Deutschland liefert mit seinem Raumordnungsgesetz ein Beispiel dafür, wie verschiedene Interessen verbindlich miteinander abgestimmt werden. Nach diesem Gesetz werden bereits seit vielen Jahren an Land Flächen für verschiedene Nutzungen, wie etwa die wirtschaftliche Entwicklung, den Naturschutz oder auch Erholungsgebiete, festgelegt und in einer Art detaillierter Nutzungskarte eingetragen. Dieses Raumordnungsmodell wurde auf die AWZ übertragen und ein entsprechender mariner Raumordnungsplan erstellt. Treibende Kraft war zunächst die Offshore-Windenergie, da die damalige Bundesregierung zu Beginn des neuen Jahrtausends den massiven Ausbau regenerativer Energien vorantrieb. Anders als die Schifffahrt oder die Fischerei stellen Windräder keine mobile Nutzungsform dar. Sie sind vielmehr Bauwerke, die einen Meeresraum permanent für mindestens 25 Jahre beanspruchen. Da ein Windpark mit 100 Anlagen leicht ein Areal von 30 bis 40 Quadratkilometern einnimmt, ist der Flächenanspruch zudem sehr groß. Zunächst wurde mit Risikoanalysen geprüft, inwieweit Windparks eine Gefährdung der Schifffahrt darstellen. In der Folge wurden Ausschlussgebiete für Windparks definiert, um Kollisionen zu vermeiden, sowie Vorranggebiete, die für die Windenergienutzung reserviert bleiben.

- 4.20 > Auch die Verlegung von Seekabeln, die mit großen Schiffen wie der „Team Oman“ auf den Meeresboden herabgelassen werden, muss bei der marinen Raumplanung berücksichtigt werden.

Schutzgebiete in der AWZ

Der Raumordnungsplan für die deutsche AWZ trat 2009 in Kraft. In ihm sind auch Kabeltrassen, Abbaugebiete für Kies und Sand oder Meeresschutzgebiete verzeichnet. Bei Letzteren handelt es sich um sogenannte Natura-2000-Gebiete. Nach mehreren EU-Richtlinien müssen alle EU-Staaten solche Natura-2000-Gebiete ausweisen. Dabei handelt es sich um Areale, durch die in ganz Europa ein zusammenhängendes Netzwerk von Schutzgebieten entstehen soll. Damit soll die Verinselung der europäischen Schutzgebiete bekämpft werden, sodass sich selten gewordene Pflanzen- und Tierarten ihre ursprünglichen Verbreitungsgebiete zurückerobern können. Zu den Natura-2000-Gebieten zählen auch Meeresgebiete der Mitgliedstaaten. Dass Deutschland mit dem Raumordnungsplan sämtliche Natura-2000-Flächen in seiner AWZ von jeglicher Nutzung ausnimmt, halten Experten für beispielhaft. Denn in Natura-2000-Gebieten darf normalerweise durchaus eine wirtschaftliche Nutzung stattfinden, wenn man mit Gutachten nachweist, dass der Schutzcharakter dadurch nicht beeinträchtigt wird. Rund 30 Prozent der deutschen AWZ in der Nordsee und 50 Prozent der AWZ in der Ostsee wurden damit unter Schutz gestellt. Doch es gibt auch Kritik. Schon vor dem Inkrafttreten des Raumordnungsplans 2009 hatten Unternehmen Anträge für die Errichtung von Windparks gestellt. Für ein Projekt hatten die Betreiber vor 2009 eine Genehmigung erhalten. Dieses liegt heute in einem Natura-2000-Gebiet. Weil die Genehmigung aber bereits besteht, darf trotzdem gebaut werden. Für gewöhnlich werden Raumordnungspläne in Deutschland etwa alle 7 Jahre überarbeitet. Die Kritiker möchten den Raumordnungsplan jetzt dahingehend ändern, dass die alte Genehmigung für die Errichtung des Windparks im Schutzgebiet aufgehoben wird.

Britischer Pragmatismus

Da Deutschland mehrere Bundesländer hat, bedarf der übergreifende Meeresschutz eines relativ hohen administrativen Aufwands. So bezieht sich der Raumordnungsplan, der auf der Ebene der Bundesbehörden erlassen wird, nur auf die AWZ. Für den Schutz des Küstenmeeres sind hingegen die Bundesländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zuständig, die an der Nordsee beziehungsweise Ostsee liegen. Dadurch ergibt sich ein erhöhter Abstimmungsbedarf, denn Bundesbehörden müssen sich zunächst mit den Landesbehörden einig werden. Zum Beispiel musste verhandelt werden, an welchen Punkten die Stromleitungen der Windparks die Grenze zwischen AWZ und Küstenmeer kreuzen sollen. Pragmatischer ist die Meeresraumplanung zum Beispiel in Großbritannien, weil es dort keine föderale Struktur gibt und für die MSP nicht mehrere Behörden zuständig sind. So wurde mit dem Küstennutzungsgesetz (Marine and Coastal Access Act) 2009 die Marine Management Organisation (MMO) geschaffen, die seitdem für die MSP in England und Wales zuständig ist. Die MMO ist eine eigenständige öffentlich-rechtliche Körperschaft, die eng mit dem britischen Amt für Umwelt, Ernährung und ländliche Angelegenheiten (Department for Environment, Food and Rural Affairs, Defra) zusammenarbeitet. Die MMO ist für verschiedene Meeresaspekte zuständig. Dazu gehört die Überwachung von Fischereimanagementplänen, die Steuerung von Notfalleinsätzen bei Tankerunfällen oder anderen Umweltkatastrophen sowie eben auch die Entwicklung der MSP. Die Vergabe von Lizenzen oder Pachtverträgen für die wirtschaftliche Nutzung von Meeresgebieten obliegt hingegen der Crown Estate, jener Behörde, die das britische Staatsgut verwaltet.

- Die MMO hat die Küstengewässer Englands in 11 verschiedene Planungsgebiete unterteilt, für die derzeit Planungsprozesse durchgeführt werden. Für den Bereich der Ostküste beispielsweise wurden bis zum Frühjahr 2015 eine große Zahl von Interessengruppen angehört. Dazu zählten unter anderem:

- Aquakulturbetreiber;

- Vertreter des Militärs (Verteidigung) und der inneren Sicherheit;

- Energieversorger und Infrastrukturbetriebe;

- Vertreter der Fischerei;

- Küstengemeinden und ausgewählte Vertreter der Gemeinden;

- lokale Behörden;

- Meeresschutzorganisationen;

- Vertreter der marinen Sand- und Kiesindustrie;

- Vertreter der Hafenbetreiber und Reedereien;

- Telekommunikationsunternehmen und Netzbetreiber (Seekabel);

- Fremdenverkehrsverbände;

- Vertreter von Abwasserbetrieben und Entsorgungsunternehmen.

- Um die verschiedenen Interessengruppen einzubinden, hatte die MMO allein für die Ostküste bis zum Frühjahr 2015 folgende Möglichkeiten zu einem Dialog angeboten:

- 5 Workshop-Reihen mit den Interessenvertretern, die von rund 300 Personen besucht wurden;

- 400 direkte Treffen zwischen der MMO und Vertretern einzelner Interessengruppen sowie mit Vertretern des britischen Parlaments;

- eine Vielzahl einzelner Treffen und Veranstaltungen, bei der Verbindungsbeamte der MMO in den Seehäfen Lowestoft und Grimsby mit der örtlichen Bevölkerung und den lokalen Interessengruppen in Kontakt kamen;

- 23 öffentliche Drop-in Sessions an der Ostküste, an denen mehr als 700 Personen teilgenommen haben;

- Foren und Gruppentreffen zu spezifischen Themen mit Gemeindevertretern oder Vertretern des Städte- und Gemeindebunds und der örtlichen Naturschutzbehörden;

- internationale Workshops mit Experten aus Belgien, Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, Norwegen und der EU-Kommission;

- 2 Workshops mit Entscheidungsträgern.

Hilfe zur Selbsthilfe

Wie das Beispiel der Meeresraumplanung von Belize zeigt (siehe Kasten auf der nächsten Seite), an der viele Experten verschiedener Nichtregierungs- und Umweltschutzorganisationen beteiligt waren, bedarf es oftmals der Hilfe von außen. Diese externe Unterstützung kann ganz unterschiedlicher Natur sein, doch werden die verschiedenen Ansätze seit einigen Jahren unter dem Schlagwort Capacity Building (Aufbau von Kompetenz/Kapazität) subsumiert. Wissenschaftliche Einrichtungen verstehen darunter eine Förderung wissenschaftlicher Expertise durch gemeinsame Projekte oder Austausch- und Ausbildungsprogramme von Forschern oder technischem Personal. Entwicklungshilfe-Einrichtungen hingegen verstehen darunter eher die Vergabe von Mikrokrediten, die es arbeitslosen Menschen in Entwicklungsländern ermöglichen, ein Stück Land zu kaufen oder einen kleinen Handwerksbetrieb aufzubauen und eigenes Einkommen zu generieren. In wiederum anderen Fällen handelt es sich bei Capacity Building um Projekte, bei denen Entwicklungshelfer und Einheimische direkt miteinander in Kontakt kommen. Angestrebt wird, dass solche Projekte mit so wenig Unterstützung von außen wie nötig von den Betroffenen beziehungsweise einheimischen Projektleitern eigenständig durchgeführt werden. Dazu ist keineswegs immer millionenschwere Entwicklungshilfe nötig. Oftmals bedarf es vor allem geschulter Moderatoren, die in der Lage sind, einer betroffenen Bevölkerungsgruppe Lösungen aufzuzeigen, die Menschen zu motivieren und weiterzubilden.

- Heute gibt es viele Organisationen, die sich mit Projekten nachhaltiger Bewirtschaftung von Küsten- und Meereslebensräumen befassen. In den meisten dieser Gebiete haben Armut und Bevölkerungswachstum dazu geführt, dass die Menschen ihre natürlichen Ressourcen zerstören. Ein Beispiel ist die Insel Gau, die zu den Fidschi-Inseln im Südostpazifk gehört. Probleme bereitete auf Gau und den Nachbarinseln die Landwirtschaft. Zum einen wurden zur Gewinnung landwirtschaftlicher Nutzflächen Teile des Regenwaldes zerstört, aus dem sich die Bevölkerung früher versorgte. Zum anderen trampelten meist umherlaufende Kühe und Schweine Teile der wertvollen Ackerflächen nieder und verseuchten durch ihren Kot wichtige Wasserreservoire. Der zunehmend westliche Lebensstil führte dazu, dass immer mehr Müll die Insel verschmutzte. Es fehlte in den Siedlungen an Kanälen für den Abfluss von Schmutz- und Regenwasser. Nicht zuletzt führte die Abholzung von Mangroven zu einem Rückgang des Fischfangs und zur Zerstörung der Küste. Mit Unterstützung der University of the South Pacific wurden gemeinsam mit der Bevölkerung für die verschiedenen Inseln im Distrikt Gau Lösungen erarbeitet. Dazu zählen:

- Einrichtung von Fischverbotszonen, damit sich Fischbestände erholen können;

- Bau von Steinwällen für den Hochwasserschutz, die die zerstörten Mangroven zum Teil ersetzen;

- Aufforstung von Mangroven, die als natürlicher Hochwasserschutz und zugleich als Kinderstube der Fische dienen;

- Anpflanzen einheimischer Bäume in den Dörfern als Schutz vor Regen und als künftiger Holzvorrat;

- Kontrolle des Holzeinschlags in den Wäldern;

- Kontrolle und Bekämpfung von Buschfeuern;

- Verbesserung der Kochstellen, um den Holzverbrauch zu verringern;

- Einführung von Rind- und Schweinehüterei;

- Bau kleiner Abwassergräben;

- Mülltrennung und Einführung von Kompostierung;

- Anpflanzen von Schraubenbäumen sowie Verkauf von Strohmatten aus Schraubenbaumblättern, um zusätzliches Einkommen zu generieren;

- Bau von Gärten in den Dörfern zur Kultivierung von Taropflanzen sowie Verkauf von Tarofrüchten (für Mehl und Viehfutter), um zusätzliches Einkommen zu generieren.

Weltweites Sprachrohr für handwerkliche Fischerei

Auf diese Nähe zu den Menschen setzt derzeit auch das weltweite Forschungsnetzwerk „Too Big To Ignore“ (TBTI). Das Ziel von TBTI ist es, die wirtschaftliche Situation der vielen Millionen Menschen zu verbessern, die weltweit von der sogenannten handwerklichen Fischerei (Small-Scale Fisheries, SSF) leben, denn im Zuge der Diskussion um die Überfischung der Meere wurde lange Zeit vor allem die industrielle Fischerei betrachtet. Zu diesem Zweck strebt TBTI eine nachhaltige Entwicklung der Fischerei an, die auf lange Sicht dazu führen soll, den Fischern ein Einkommen zu sichern, mit dem sie den Lebensunterhalt bestreiten können. Zu dem Netzwerk gehören mehr als 60 Forscher aus derzeit 27 Entwicklungs-, Industrie- und Schwellenländern, die zunächst detaillierte Daten über die Lebensbedingungen der Fischer vor Ort sammeln. Die Forscher und ihre Kooperationspartner stellen die Daten auf eine offene Internetplattform, das „Information System on Small-scale Fisheries“ (ISSF). Auch Fachliteratur zu den verschiedenen Fischereiregionen aller Küstenländer wird dort eingespeist. Auf einer Website lassen sich die Informationen über eine Landkarte abrufen. Damit wollen sie dazu beitragen, dass der Berufsstand des handwerklichen Fischers an Bedeutung gewinnt. Denn noch werden die Fischer in vielen Nationen eher als Randgruppe betrachtet. Des Weiteren soll untersucht werden, wie sich die Lebensbedingungen der Fischer verbessern lassen – insbesondere in der westafrikanischen Region, deren Küstengewässer durch Industrieschiffe teils schon überfischt sind. Auch werden die ökonomischen Zusammenhänge beleuchtet – zum Beispiel, wie die Fischer bezahlt werden, wie die Handelswege des Fisches funktionieren und welchen Anteil die Fischer am endgültigen Verkaufspreis erhalten. Mögliche Konsequenzen des Klimawandels und Strategien, wie man insbesondere auf einen zukünftigen Meeresspiegelanstieg reagieren soll, werden ebenfalls analysiert.

- 4.23 > Handwerkliche Fischerei ist auch heute noch in vielen Ländern von großer Bedeutung. Dabei gibt es von Land zu Land ganz verschiedene Fangmethoden – zum Beispiel die Stelzenfischerei, die die Menschen in der Nähe der Küstenstadt Galle auf Sri Lanka praktizieren

Den Grundstein legen

Ein interessantes Beispiel für Capacity Building auf wissenschaftlicher Ebene ist die Arbeit einer internationalen Meeresschutzorganisation, die seit 30 Jahren jährlich in Kanada einen Ocean-Governance-Workshop für junge Fachkräfte verschiedener Disziplinen aus aller Welt veranstaltet. Das Ziel besteht darin, die jungen Menschen bereits am Beginn ihrer Berufstätigkeit für die Bedeutung des Meeres zu sensibilisieren. Damit soll die Voraussetzung dafür geschaffen werden, dass die Teilnehmer auch während ihrer beruflichen Karriere das Thema Meeresschutz vertreten. Bis heute haben rund 600 Menschen an den Workshops in Kanada teilgenommen, und tatsächlich haben viele von ihnen heute Positionen inne, in denen sie engen Kontakt zu den politischen Entscheidern haben. Viele der Workshopteilnehmer halten untereinander Kontakt und das Thema Ocean Governance weiterhin hoch – darunter ein Generalanwalt im Justizministerium von Sri Lanka sowie die Forschungsbeauftragte des staatlichen Instituts für Meeresangelegenheiten (Institute of Marine Affairs) von Trinidad und Tobago. Alles in allem ist das Engagement der Menschen weltweit für den Meeresschutz beachtlich. Und es sieht ganz so aus, als sei die Bedeutung der Ozeane und der nachhaltigen Nutzung heute sehr viel mehr Menschen bewusst als noch vor wenigen Jahren.

- 4.24 > Nach der Havarie des Öltankers „Amoco Cadiz“ im März 1978 vor der Bretagne gab es wie hier im französischen Brest massive Proteste gegen die Ölverschmutzung. Demonstrationen wie diese führten dazu, dass im Tankerverkehr mit den Jahren deutlich höhere Sicherheitsstandards eingeführt wurden.

Druck von der Basis

Meeresschutz lässt sich auf verschiedenen Wegen erreichen. Zum einen natürlich, indem auf der politischen Ebene entsprechende Entscheidungen getroffen und Gesetze verankert sowie Kontrollen durchgeführt und Sanktionen verhängt werden. Andererseits werden Entscheidungsträger in der Politik oftmals erst dann aktiv, wenn eine Zivilgesellschaft Druck macht. Voraussetzung dafür ist, dass eine Bevölkerung überhaupt in der Lage ist, sich entsprechend zu engagieren. Dazu gehört, dass sie gut informiert ist und dass sie für eine nachhaltige Nutzung des Meeres und der Küstengewässer sensibilisiert wird. Der Druck, den die Öffentlichkeit erzeugen kann, ist nicht zu unterschätzen. Dass beispielsweise Öltanker heute gemäß IMO-Reglement mit doppelten Schiffswänden (Doppelhülle) ausgestattet werden müssen, ist nicht zuletzt auf die massiven Proteste der Öffentlichkeit und eine entsprechende Berichterstattung in den Medien zurückzuführen, deren Vehemenz über viele Jahre und mit jedem größeren Tankerunfall zunahm. Dass es allerdings erst zu Katastrophen kommen musste, bevor gehandelt wurde, sollte uns zu denken geben. Eine vorausschauende Planung für eine nachhaltige Entwicklung ist für die Zukunft daher das Gebot der Stunde.