Fern und gefährdet – die Tiefsee

Fischzug im Dunkeln

Der Satz, dass der Mond besser erforscht ist als die Tiefsee, trifft noch immer zu. Als Tiefsee bezeichnet man den völlig lichtlosen Bereich unterhalb von etwa 800 Metern. Zwar gibt es längst Tauchroboter, mit denen man sogar bis an die tiefsten Stellen der Ozeane, die Meeresgräben, vorstoßen kann, doch solche Expeditionen sind teuer und aufwendig. So ist das Wissen über das Leben in der Tiefe noch immer fragmentarisch. Tauchboote erhellen das Dunkel allenfalls schlaglichtartig. Bodenproben, die man mit Greifern oder Schleppnetzen von Forschungsschiffen aus nimmt, liefern nur punktuelle Einblicke in die Ökosysteme der Tiefsee. Obwohl kaum bekannt ist, wie sich die menschlichen Eingriffe in diesen Systemen auswirken, werden die tiefen Meeresregionen bereits seit Ende des Zweiten Weltkriegs befischt. Anfangs fischte man in Tiefen von wenigen Hundert Metern vor allem nach Sebastes-Arten. Inzwischen fängt man bis in eine Tiefe von etwa 2000 Metern, wo Lebensbedingungen herrschen, die sich fundamental von denen in flachen Meeresregionen unterscheiden. Als Tiefseefischerei bezeichnet die Welternährungsorganisation (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) die Fischerei zwischen 200 und 2000 Meter Tiefe.

Verborgene Paradiesgärten

Vor Nordwesteuropa verläuft der Übergang vom Land in die Tiefe gemächlich. Vor der Küste erstreckt sich der Kontinentalschelf. Hier befindet sich die Nordsee als flaches, vorgelagertes Randmeer. Ähnlich ist die Situation vor China, etwa am Südchinesischen Meer. Der breite Kontinentalschelf endet am Kontinentalabhang, der steil in die Tiefe abfällt. Es gibt aber auch Küsten, an denen der Übergang vom Land zur Tiefsee eher abrupt ist. Breite Kontinentalschelfe und Randmeere fehlen hier. Das ist zum Beispiel vor Japan der Fall. Der Meeresboden fällt hier direkt steil in die Tiefe ab. Weltweit ragen vom Meeresboden besondere Strukturen auf: ozeanische Bänke, Rücken oder Seeberge. Als Bank wird eine Erhebung bezeichnet, die oftmals mehrere Hundert Kilometer lang oder breit ist. Bänke können aus sandigem Material bestehen oder aus massivem Gestein. Von der Bodenbeschaffenheit hängt unter anderem ab, welche Fische an einem Ort vorherrschen. Die einzelnen Fischarten haben unterschiedliche Lebensweisen. Manche Arten leben dicht am Boden. Sie sind demersal. Andere Arten leben frei schwimmend. Man nennt sie pelagisch. Ferner gibt es Arten, die zwar nah am Boden leben, aber zur Nahrungssuche in der Wassersäule aufsteigen. Sie sind benthopelagisch. Es ist erstaunlich, dass sich in der Tiefsee trotz der Dunkelheit spezielle Lebensgemeinschaften entwickelt haben. Die meisten sind erst zu einem kleinen Teil erforscht, und immer wieder entdecken Biologen neue, bislang noch nicht wissenschaftlich beschriebene Arten. In den vergangenen Jahren haben sich Forscher insbesondere mit Kaltwasserkorallen sowie den Ökosystemen an Seebergen und an heißen und kalten Tiefseequellen befasst. Eine solche Artenvielfalt, wie man sie hier vorgefunden hat, hatte man nicht erwartet, denn lange galt die Tiefsee als tote Schlammwüste. Für die Forschung war diese Artenvielfalt in der Tiefe eine Sensation.

Seeberge

Seeberge sind unterseeische Berge, die durch vulkanische Aktivität entstanden sind und mindestens 1000 Meter vom Meeresboden der Tiefsee aufragen. Manche sind 3000 oder gar 4000 Meter hoch. Ihr Gipfel reicht oft bis in die oberen Schichten des Mesopelagials. Seeberge kann man also als Inseln oder Vulkane betrachten, die nie aus dem Wasser aufgetaucht sind. Lange glaubte man, dass es sich dabei um seltene Strukturen handelt. Heute geht man davon aus, dass es in allen Meeren etliche Seeberge gibt. Ihre Zahl wird auf Tausende geschätzt. Untersuchungen deuten darauf hin, dass Seeberge zum Teil über Gemeinschaften einzigartiger, endemischer, Arten verfügen. Dazu zählen niedere Tiere wie Schwämme und Seegurken – Verwandte der Seesterne –, aber auch Wirbeltiere wie Fische, die an artenreichen Seebergen in großen Schwärmen vorkommen können. Insofern sind die Seeberge für die Fischerei von besonderem Interesse.

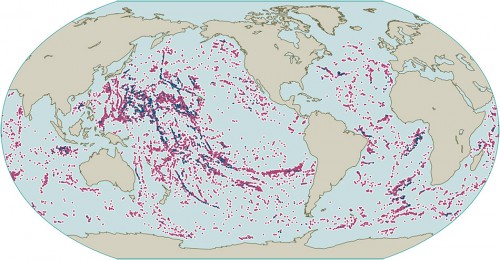

- 3.15 > Seeberge finden sich vor allem an vulkanischen Strukturen wie etwa Meeresrücken und ziehen sich zum Teil als lange Hügelketten über den Meeresboden. Rot markiert sind Seeberge zwischen 1000 und 3000 Meter Höhe, blau die über 3000 Meter Höhe.

- Was die Bedeutung der Seeberge angeht, sind noch viele Fragen offen. Viele Fachleute nehmen an, dass Seeberge wie gigantische Rührstäbe im Ozean wirken, an denen sich die großen Meeresströmungen kleinräumig verwirbeln. Es wird vermutet, dass Nährstoffe und abgestorbene Pflanzen- und Tiermasse aus dem Epipelagial in diesen Wirbeln gefangen werden und Fische anlocken. Das wäre eine schlüssige Erklärung für den Artenreichtum an den Seebergen und die teils sehr hohen Bestandsdichten der Fische. Meeresgebiete mit Seebergen sind zudem dafür bekannt, dass hier Zugvögel auf ihren transozeanischen Wanderungen oder große Raubfische wie etwa Haie auf die Jagd gehen. Haie nutzen Seeberge darüber hinaus offenbar als geomagnetische Orientierungspunkte, um sich dort in großen Gruppen zu paaren. Andernorts konzentrieren sich zu bestimmten Zeiten Großaugenthunfische, die in den dichten Beutefischschwärmen jagen. Das ist zum Beispiel in den Wirbeln über den Seebergen vor Hawaii der Fall.

Kaltwasserkorallen

Mit Korallen verbindet man für gewöhnlich Bilder von idyllischen Südseeinseln, weißen Palmenstränden und Schwärmen bunt leuchtender Fische in lichtdurchflutetem Wasser. Tatsächlich aber gibt es Korallen auch in kalten und tiefen Wasserschichten. Sie kommen vor allem im Atlantik vor, etwa vor der Küste Norwegens oder nordwestlich von Irland, aber auch im Pazifik bei Australien und Neuseeland. Dass es auch in der Tiefe Korallen gibt, ist schon seit Jahrhunderten bekannt, denn Fischer fanden immer wieder Bruchstücke von ihnen in ihren Netzen. Bis vor 20 Jahren aber ahnte niemand, welche Ausmaße die Kaltwasserkorallenriffe haben können. Bei der Suche nach einer Idealroute für eine Pipeline entdeckten Mitarbeiter des norwegischen Energiekonzerns Statoil 1982 erstmals große Bestände der Kaltwasserkoralle Lophelia pertusa. Die Unterwasseraufnahmen galten damals als große Sensation.

- Heute weiß man, dass die norwegischen Korallenriffe eine Ausdehnung von rund 2000 Quadratkilometern haben und bezüglich der Größe sogar die Warmwasserkorallenriffe in den Tauchrevieren der Seychellen übertreffen. In den norwegischen Korallenriffen lebt eine Vielzahl seltener oder gar einzigartiger Spezies. Zudem gelten diese Riffe als Kinderstube der Fische, als Rückzugs- und Schutzraum für den Nachwuchs. Mit dem Begriff Kaltwasserkorallen ist nicht eine bestimmte Spezies gemeint. Vielmehr fasst man darunter etwa 1000 Arten zusammen, die in kaltem Wasser bei Temperaturen zwischen 4 und 12 Grad Celsius gedeihen. Viele kommen im Mesopelagial zwischen 200 und 400 Meter Wassertiefe vor. Einige Arten wie etwa die antarktische Tiefseekoralle Flabellum impensum leben sogar in Tiefen von bis zu 2000 Metern – bei einer Wassertemperatur von circa 1 Grad Celsius.

Riff Riffe sind lang gestreckte, schmale Erhebungen am Meeresboden. Korallenriffe bestehen aus den Kalkskeletten von Korallen, die sich im Laufe von Jahrtausenden zu meterhohen Riffen angehäuft haben. Auch Muscheln können Riffe bilden. Darüber hinaus gibt es riffartige Sandbänke und Felsenriffe.

Heiße und kalte Quellen am Meeresgrund

Heiße Quellen am Meeresgrund finden sich vor allem in vulkanisch aktiven Regionen, insbesondere dort, wo die Kontinentalplatten auseinanderdriften. Hier sind über die Jahrtausende ozeanische Rücken entstanden, da ständig frische Magmamasse aus dem Erdinnern aufsteigt. Diese hat sich im Laufe der Zeit zu hohen und mehrere Tausend Kilometer langen Gebirgsrücken aufgetürmt. Durch Spalten und Risse im Gestein sickert Wasser 2 bis 3 Kilometer tief in die Erdkruste ein und heizt sich an Magmakammern auf. Da die heiße Flüssigkeit eine geringe Dichte hat, steigt sie wieder auf. An manchen Stellen färben Mineralien das Wasser schwarz. Daher nennt man die Quellen auch Schwarze Raucher oder Black Smoker. Die Mineralien sind Lebenselixier für Bakterien, die als Primärproduzenten Biomasse aufbauen. Fachleute sprechen in einem solchen Fall von Chemosynthese, in Anlehnung an die durch Sonnenlicht angetriebene Photosynthese. Die bakterielle Biomasse ist Grundlage für höheres Leben.

Ausschließliche Wirtschaftszone Die Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) wird auch 200-Seemeilen-Zone genannt. Hier hat der jeweilige Küstenstaat das alleinige Recht, lebende und nicht lebende Ressourcen zu explorieren und zu ernten. Dazu gehört die exklusive Nutzung der Fischbestände in der eigenen AWZ. Des Weiteren darf ein Staat in seiner AWZ Bohrinseln oder Windkraftanlagen errichten.

- So werden die Black-Smoker-Gebiete auch von Garnelen, fächerförmigen Gorgonien-Korallen oder Röhrenwürmern besiedelt. Weltweit sind heute etwa 300 Black-Smoker-Gebiete bekannt. Die meisten liegen im Pazifik. Wirtschaftlich relevante Fischarten gibt es in diesen extremen Lebensräumen allerdings kaum. Erst seit wenigen Jahren ist bekannt, dass sogenannte kalte Tiefseequellen besondere und wichtige Lebensräume sind. Dort fließt kaltes nährstoffreiches Wasser aus dem Meeresboden. Während einer Expedition vor der Küste von Pakistan stießen Wissenschaftler 2007 auf dicht bevölkerte kalte Quellen. Hier gibt es Muschelbänke, Krabben, Schnecken und Seegurken. Zwar kennen Experten schon länger intensiv belebte kalte Quellen im Golf von Mexiko, doch hielt man sie lange Zeit für eine Ausnahme. Tatsächlich aber gibt es kalte Quellen in verschiedenen Meeresgebieten. Vor der pakistanischen Küste zum Beispiel schiebt sich die arabische Kontinentalplatte unter die eurasische Platte. Dabei wird das im Sediment enthaltene Wasser herausgepresst. Durch Risse im Boden fließt es zurück ins Meer. Von den im Wasser enthaltenen Substanzen ernähren sich vor allem Bakterien und kleinere Tiere, die wiederum höheren Organismen wie etwa Krabben als Nahrung dienen.

Die Fische der Tiefsee

In den nährstoffreichen und produktiven Küstenregionen ist die Massenvermehrung typisch für viele Arten, denn dadurch sichern sie ihr Überleben. Viele Fischarten der Tiefsee hingegen zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie langsam wachsen, erst spät geschlechtsreif werden, ein sehr hohes Alter erreichen und nur wenige Nachkommen zeugen. Sie sind an ein Leben in der Tiefe angepasst, an einen Lebensraum, in dem stets gleiche Umweltbedingungen herrschen. Starke Temperaturschwankungen, die die Vermehrung von Fischen in flachen Küstenregionen beeinflussen können, gibt es hier nicht. Die Tiefsee ist allerdings nicht so nährstoffreich wie die Küstengewässer. Die Kapazitäten sind nahezu ausgeschöpft, die Konkurrenz um die Nahrung groß. Daher haben sich die meisten Arten dahingehend angepasst, dass sie nur wenige, dafür aber konkurrenzfähige Nachkommen produzieren. Diese Fortpflanzungsstragie nennt sich K-Strategie (K für Kapazität). Der Nachwuchs wird von den Eltern gut ausgestattet. So sind etwa die Eier vieler Tiefseefische verhältnismäßig groß und nährstoffreich, sodass sich die Larven gut entwickeln können.

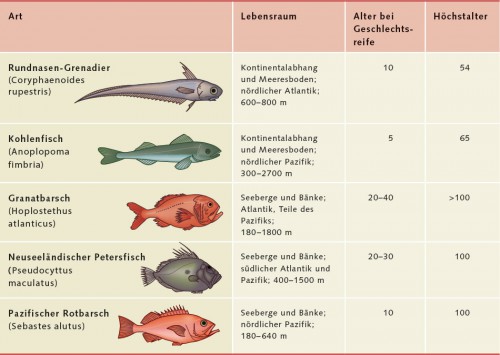

- 3.17 > Viele für die kommen in tiefen Wasserschichten vor. Einige werden erst in hohem Alter geschlechtsreif.

- Ein Beispiel ist der als Orange Roughy oder Granatbarsch bekannte Tiefseefisch Hoplostethus atlanticus, der erst mit etwa 25 Jahren geschlechtsreif wird und ein Alter von bis zu 125 Jahren erreichen kann. Er lebt an Seebergen und bildet im Laufe der Zeit sehr große Bestände. Die langsam wachsenden Fische überleben auch Perioden, in denen Nahrungsmangel herrscht. Zudem kann so ein Bestand dank der hohen Lebenserwartung der Individuen auch Zeiten mit schwacher Nachwuchsproduktion ausgleichen. Fischarten mit K-Strategie sind durch die Tiefseefischerei besonders gefährdet. Denn wenn man Alttiere kontinuierlich wegfängt, sind irgendwann zu wenige geschlechtsreife Tiere vorhanden, um die Population aufrechtzuerhalten. Doch nicht alle Fische, die in der Tiefsee zu finden sind, sind K-Strategen. Der Blaue Wittling (Micromesistius poutassou) etwa kommt an Kontinentalabhängen in einer Tiefe von 100 bis 1000 Metern vor. Dennoch gehört er zu jenen Fischarten, die sich massenhaft vermehren. Der Grund: Die Jungtiere halten sich vor allem in den flachen Schelfgebieten um die 100 Meter Tiefe auf. Hier gibt es viele Räuber und Nahrungskonkurrenten. Für den Blauen Wittling ist deshalb Massenvermehrung die ideale Reproduktionsstrategie.

Hohe See Die Hohe See ist jener Teil des Meeres, der allen Nationen offensteht. Kein Staat darf Teile der Hohen See seiner Souveränität unterstellen. Die Hohe See, in der die Freiheit der Schifffahrt, der Forschung und der Fischerei gilt, schließt sich an die 200-Seemeilen-Zonen der Staaten an. Viele Tiefseegebiete liegen außerhalb der AWZ und sind damit Teil der Hohen See. Dort dürfen alle Staaten die Fischbestände ausbeuten.

Die Fischerei in der Tiefe

Kommerziellen Fischfang in der Tiefe gibt es erst seit wenigen Jahrzehnten. Zwar fischte man schon im 18. Jahrhundert mit Langleinen, aber erst seit den 1950er Jahren, seit es hochseetüchtige Kühlschiffe gibt, ist an einen industriellen Fischfang weit draußen auf See zu denken. Einen Schub bekam die Tiefseefischerei Anfang der 1970er Jahre mit der Einführung der 200-Seemeilen-Zone, der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ), die es ausländischen Schiffen unmöglich machte, nah an fremden Küsten zu fischen. Alternative Fanggebiete waren die Hohe See und damit auch die Tiefsee. Vor allem die Sowjetunion und Japan spezialisierten sich bald auf die Tiefseezonen. Anfangs waren die Fangmengen enorm – insbesondere an Strukturen wie etwa Seebergen und Bänken. In dem Maße, wie die Fischbestände in den Küstengebieten nach und nach schrumpften, wurde die Tiefseefischerei auch für andere Nationen zunehmend interessanter. Nach einer Erhebung der FAO gab es im Jahr 2008 27 Nationen, die Tiefseefischerei betrieben, allen voran Spanien, Südkorea, Neuseeland und Russland. Etwa 70 Prozent aller Schiffe setzen Schleppnetze ein, oftmals Grundschleppnetze. Diese reichen heute bis in eine Tiefe von 2000 Metern.

- 3.18 > Der Granatbarsch lebt in einer Tiefe von bis zu 1800 Metern. Er kann 70 Zentimeter und länger werden.

- Relativ schnell zeigte sich, dass die Tiefseefischerei gleich in zweifacher Hinsicht problematisch ist. Erstens werden wertvolle Lebensräume wie etwa Kaltwasserkorallen oder Ökosysteme an Seebergen zerstört, sofern die Netze Grundberührung haben. Zum anderen werden vor allem jene Arten, die zu den K-Strategen gehören, schnell dezimiert. So wurden zum Beispiel neu entdeckte Bestände des Orange Roughy innerhalb von nur 5 bis 10 Jahren auf 15 bis 30 Prozent ihrer ursprünglichen Größe reduziert. In vielen Gebieten war die Art damit kommerziell ausgerottet. Diese sogenannte Boom-and-Bust-Fischerei (Aufschwung und Pleite) ist typisch für die Jagd nach Tiefseefischarten. Der Grund: Spezies wie der Orange Roughy zeugen nicht nur wenige Nachkommen, ihre Reproduktionsleistung ist zudem sehr schwankend und episodisch. So können mehrere Jahre mit geringem Nachwuchs vergehen, bis wieder eine starke Saison folgt. Wodurch diese Schwankungen gesteuert oder ausgelöst werden, ist nach wie vor unklar. Untersuchungen am Großen-Meteor-Seeberg westlich von Madeira deuten darauf hin, dass offenbar Veränderungen der Winde und damit der Strömungswirbel über dem Seeberg einen Einfluss haben.

- Sicher ist, dass die Tiefseearten starke Befischung nicht kompensieren können. Die Tiefseefischerei ist also ökologisch und wirtschaftlich fragwürdig. Zum einen kann viel zerstört werden, zum anderen sind die jeweiligen Fangmengen gering und die meisten Tiefseefischbestände aufgrund der K-Strategie vergleichsweise klein. Betrachtet man die Tiefseefischerei als Ganzes, hat sie daher nur einen kleinen Anteil an der weltweiten Fangmenge. Sie lässt sich im Grunde nur durch hohe Subventionen aufrechterhalten, denn die Kosten für den Treibstoff sind hoch, weil die Schiffe oft sehr weit hinausfahren müssen.

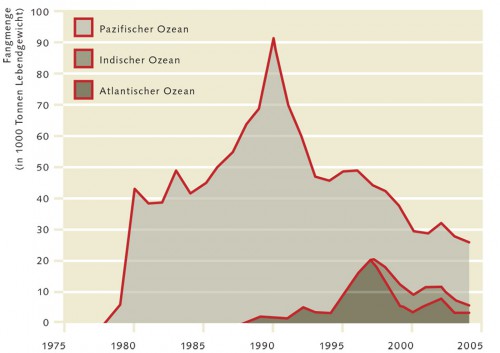

- 3.19 > Die Fangmengen vieler Tiefseefische wie hier des Granatbarschs nahmen innerhalb weniger Jahre rapide ab, weil die Bestände schnell überfischt waren.

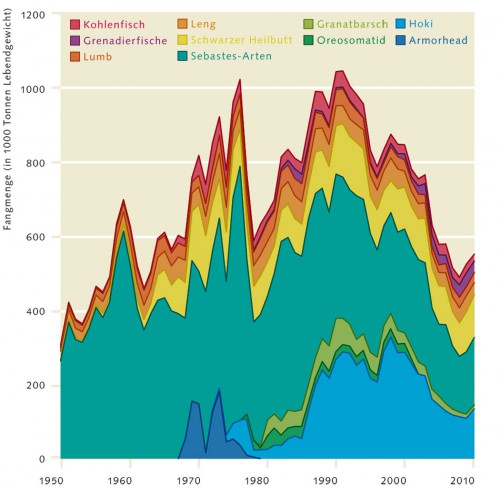

- 3.20 > Über die Jahre blieb die Gesamtfangmenge der Tiefseefischerei auf einem hohen Niveau, allerdings nur deshalb, weil neue Arten die überfischten Bestände anderer Spezies ersetzt haben. Die Abbildung summiert für jedes Jahr die Mengen der verschiedenen Arten. Ein Beispiel für die Überfischung von Tiefseearten ist der Armorhead, der seit Ende der 1960er Jahre durch japanische und russische Trawler an Seebergen im Pazifik befischt wurde. Innerhalb von 10 Jahren wurden die Bestände so stark dezimiert, dass die Art kommerziell ausgerottet war und die Fischerei aufgegeben wurde.

Im Laufe der Jahre rückten immer wieder neue und zuvor unbeachtete Arten in den Fokus – oftmals als Ersatz für überfischte Fischarten. Ein Beispiel für die Substitution einer überfischten Spezies durch eine neue Sorte findet sich bei der Jagd nach den Sebastes-Arten. Zwar sank die Gesamtfangmenge seit den 1970er Jahren, aber sie blieb auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Das war möglich, weil man neue Zielarten befischte. Im Nordostatlantik wurde seit den 1950er Jahren zunächst Sebastes marinus (Goldbarsch) gefangen. 1980 machte er noch mehr als 40 Prozent des Fangs von Sebastes-Arten aus. Doch die Bestände schrumpften. In den 1990er Jahren hatte Sebastes marinus im Nordostatlantik nur noch einen Anteil von weniger als 20 Prozent am Gesamtfang der Sebastes-Arten. Stattdessen befischte man verstärkt die grönländischen Bestände der Art Sebastes mentella (Tiefenrotbarsch). In dieser Region lebt die Art eher demersal. Als diese grönländischen Bestände schrumpften, verlegte man sich auf die eher pelagisch lebenden Sebastes-mentella-Bestände im offenen Atlantik. Durch eine Beschränkung der Fischerei wurde es immerhin möglich, dass sich die Bestände von Sebastes mentella vor Grönland seit einiger Zeit erholen können.

Im Laufe der Jahre rückten immer wieder neue und zuvor unbeachtete Arten in den Fokus – oftmals als Ersatz für überfischte Fischarten. Ein Beispiel für die Substitution einer überfischten Spezies durch eine neue Sorte findet sich bei der Jagd nach den Sebastes-Arten. Zwar sank die Gesamtfangmenge seit den 1970er Jahren, aber sie blieb auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Das war möglich, weil man neue Zielarten befischte. Im Nordostatlantik wurde seit den 1950er Jahren zunächst Sebastes marinus (Goldbarsch) gefangen. 1980 machte er noch mehr als 40 Prozent des Fangs von Sebastes-Arten aus. Doch die Bestände schrumpften. In den 1990er Jahren hatte Sebastes marinus im Nordostatlantik nur noch einen Anteil von weniger als 20 Prozent am Gesamtfang der Sebastes-Arten. Stattdessen befischte man verstärkt die grönländischen Bestände der Art Sebastes mentella (Tiefenrotbarsch). In dieser Region lebt die Art eher demersal. Als diese grönländischen Bestände schrumpften, verlegte man sich auf die eher pelagisch lebenden Sebastes-mentella-Bestände im offenen Atlantik. Durch eine Beschränkung der Fischerei wurde es immerhin möglich, dass sich die Bestände von Sebastes mentella vor Grönland seit einiger Zeit erholen können.

- 3.21 > Im norwegischen Trondheimfjord findet sich die rote Kaugummi-Koralle (Paragorgia arborea) neben der weißen Steinkorallenart Lophelia pertusa. Insgesamt gibt es weltweit rund 1000 Kaltwasserkorallenarten.

Zerstörung einzigartiger Habitate

Viele Tiefseefischarten entwickeln große Bestände vor allem an Strukturen wie Seebergen, Bänken und Kaltwasserkorallenriffen. Werden diese Arten befischt, sind potenziell auch die Habitate bedroht, insbesondere wenn Grundschleppnetze eingesetzt werden, die empfindliche Korallen zerstören. Das Problem: Korallen wachsen sehr langsam, meist nur wenige Millimeter im Jahr. Bis sich die Lebensräume erholt haben, können also Jahrzehnte vergehen. Untersuchungen an mehreren benachbarten Seebergen vor Tasmanien haben gezeigt, dass 43 Prozent der Arten bislang unbekannt waren und damit möglicherweise einzigartig sind. In Bereichen, in denen man Grundschleppnetze einsetzte, verringerte sich die Zahl aller Arten auf 59 Prozent. Auf 95 Prozent der Fläche blieb nur blanker, felsiger Untergrund zurück. Damit ist es durchaus denkbar, dass endemische Arten, die nur an einem einzigen Seeberg leben, gänzlich ausgelöscht werden.Ist ein Schutz der Tiefsee möglich?

Im Zuge der Einsicht, dass die Tiefseelebensräume durch die Fischerei besonders gefährdet sind, hat die FAO im Jahr 2008 Richtlinien für die Tiefseefischerei im Bereich der Hohen See verabschiedet (FAO, International Guidelines for the Management of Deep-sea Fisheries in the High Seas). Diese Richtlinien sind rechtlich nicht bindend. Sie enthalten aber klare Empfehlungen zum Schutz von Fischarten, welche schnell überfischt werden. Sie beziehen sich auf Fischfangmethoden, bei denen das Fanggeschirr den Grund berührt. Diese Richtlinien sollen per definitionem in erster Linie den Schutz in internationalen Gewässern außerhalb der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) regeln, in denen ja die Freiheit der Hohen See und der Fischerei herrscht.

- 3.24 > Der Rockall-Felsen vor Irland. An seinem Fuß befindet sich eines der artenreichsten und schützenswertesten Meeresgebiete im Nordostatlantik.

- Die FAO bezeichnet die schutzwürdigen Gebiete als sogenannte Vulnerable Marine Ecosystems (VMEs), als besonders empfindliche Meeresgebiete. Dazu zählen neben Bänken, Seebergen und Kaltwasserkorallenarealen große artenreiche Lebensgemeinschaften aus Schwämmen sowie die dicht besiedelten heißen und kalten unterseeischen Quellen. Ob Meeresgebiete den Status eines VME erfüllen, wird mithilfe folgender Kriterien untersucht:

1. Einzigartigkeit, Seltenheit:

Ökosysteme, die einzigartig sind oder seltene Arten enthalten. Ein Verlust dieser Ökosysteme kann nicht durch ähnliche Ökosysteme kompensiert werden. Dazu zählen unter anderem: Habitate endemischer Arten, Habitate mit bedrohten Arten, Brut- oder Laichplätze.2. Funktionelle Bedeutung:

Habitate, die für das Überleben, die Reproduktion oder die Erholung von Fischbeständen oder seltenen beziehungsweise gefährdeten Arten wichtig und/oder für die verschiedenen Entwicklungsstadien dieser Arten von großer Bedeutung sind.3. Fragilität:

Ökosystem, das durch menschliche Eingriffe besonders leicht zerstört oder geschwächt werden kann.4. Bedeutung für Arten mit besonderem Lebenszyklus:

Ökosysteme, die durch Arten oder Artengemeinschaften mit folgenden Merkmalen charakterisiert sind: langsames Wachstum, späte Geschlechtsreife, geringe oder unvorhersehbare Reproduktion, hohes Lebensalter.5. Strukturelle Komplexität:

Ökosystem, das durch komplexe Strukturen charakterisiert ist, zum Beispiel durch Korallen oder schroffe Felsen. Viele Lebewesen sind an diese Strukturen besonders angepasst. Diese Ökosysteme zeichnen sich durch eine hohe Biodiversität aus.

- Ob ein internationales Seegebiet gemäß den FAO-Richtlinien zum Vulnerable Marine Ecosystem erklärt wird, darüber entscheiden in der Regel die Regionalen Organisationen für das Fischereimanagement (Regional Fisheries Management Organisations, RFMOs). Die RFMOs haben die Aufgabe, den Fang der Fischbestände oder einzelner wandernder Arten wie der Thunfische in ihrem Gebiet unter den Mitgliedsländern aufzuteilen. Zudem obliegt es ihnen sicherzustellen, dass Schutzbestimmungen und Fangmengengrenzen eingehalten werden. RFMOs erstellen Managementpläne und sprechen bei Fehlverhalten Sanktionen aus. Nach Ansicht von Kritikern werden viele Fischbestände in den von RFMOs verwalteten Gebieten aber noch immer nicht wirklich schonend befischt und empfindliche Areale nicht ausreichend geschützt. Mehrere Regionale Organisationen für das Fischereimanagement haben in ihren Gebieten inzwischen be-stimmte VMEs unter besonderen Schutz gestellt – etwa mehrere Seebergareale vor Südwest-Afrika. Dort wurde der Fischfang ganz verboten oder ein Verbot der Grundschleppnetzfischerei erlassen. Pelagische Fische, die in höheren Wasserschichten schwimmen, können weiter gefischt werden. Der Fang demersaler Arten aber, die am Boden leben, wurde gestoppt. Andere Schutzgebiete mit VMEs gibt es nordwestlich von Irland – unter anderem an der Hatton Bank und der mehrere Hundert Kilometer langen Rockall Bank. Hier hat die zuständige RFMO Meeresschutzgebiete eingerichtet, sogenannte Marine Protected Areas (MPAs), deren Ziel in erster Linie der Schutz überfischter Fischbestände ist. In diesen deutlich größeren MPAs befinden sich die kleineren Vulnerable Marine Ecosystems. Zum Schutz der Kaltwasserkorallen wurde hier die Grundschleppnetzfischerei verboten.

Art und Gattung Eine Art wird mit einem zweiteiligen Namen bezeichnet. Der erste Teil (zum Beispiel Sebastes) bezeichnet die Tiergattung. Zu einer Gattung gehören meist mehrere nah verwandte Arten. Der zweite Teil bezeichnet die Art (marinus). Obwohl sich Arten oft sehr ähnlich sind, zum Beispiel Blau- und Kohlmeise, bleiben sie klar voneinander getrennt, entweder aufgrund eines großen räumlichen Abstands (Kontinent) oder weil sie sich nicht mehr miteinander paaren. Zur Gattung Sebastes gehören rund 100 Arten.

- Eines der ersten Schutzgebiete im Sinne eines VME wurde übrigens eingerichtet, lange bevor die FAO ihre Richtlinien bekannt gemacht hatte. Nachdem man Studien über die verheerenden Folgen der Grundschleppnetzfischerei an Seebergen veröffentlicht hatte, erklärte die australische Regierung 1995 am Kontinentalabhang von Tasmanien eine Fläche von 370 Quadratkilometern zu einem Tiefseeschutzgebiet. Hier befinden sich 15 Seeberge und große Bestände des Orange Roughy. Das Ziel war es also, sowohl langsam reproduzierende Fischarten als auch die empfindlichen Lebensräume am Boden zu schützen. Die australischen Behörden erlauben den Fischfang nur bis in eine Tiefe von 500 Metern. So soll verhindert werden, dass die Tiefseefische weggefangen werden und die Netze den empfindlichen Boden berühren. Damit waren die australischen Behörden ihrer Zeit und den FAO-Richtlinien um mehr als 10 Jahre voraus. Andererseits gibt es in der Region südlich von Tasmanien insgesamt 70 Seeberge – nur 15 aber sind geschützt. Bis heute finden Diskussionen darüber statt, ob das Schutzgebiet groß und repräsentativ genug ist, um alle in der tasmanischen Seebergregion beheimateten Arten zu bewahren.

Die FAO-Richtlinien für die Tiefseefischerei im Be-reich der Hohen See wurden entwickelt, um die empfindlichen Lebensräume in internationalen Gewässern zu schützen. Selbstverständlich gelten sie auch für entsprechende Tiefseeareale in nationalen Gewässern, die die Kriterien eines VME erfüllen. Insofern sind die Richtlinien auch eine wichtige Orientierungshilfe für die Nationalstaaten. Inzwischen haben mehrere Nationalstaaten wertvolle Gebiete zu einem VME erklärt und unter besonderen Schutz gestellt. So schützt zum Beispiel Norwegen Teile seiner Kaltwasserkorallengebiete. Kritiker bemängeln allerdings, dass die Fläche dieser Gebiete bei Weitem nicht ausreicht, um die Kaltwasserkorallen in ihrer ganzen Vielfalt zu schützen.