Polare Ökosysteme auf dem Rückzug

Andere Umweltbedingungen durch Klimawandel

Der Klimawandel transformiert die Lebensgemeinschaften in allen Teilen der Erde, insbesondere aber in den Polarregionen. Die Arktis und Regionen entlang der Antarktischen Halbinsel haben sich in den zurückliegenden Jahrzehnten in einem solchen Ausmaß erwärmt, dass sich die wichtigsten physikalischen Grundpfeiler des Lebens maßgeblich verändert haben. Dazu zählen für die Lebensgemeinschaften des Meeres beispielsweise:- die Wassertemperatur,

- die Meeresströmungen,

- der Salz- und Nährstoffgehalt des Wassers,

- der Kohlendioxidgehalt des Wassers (Ozeanversauerung),

- der Sauerstoffgehalt des Wassers,

- das Meereisvolumen sowie

- die Häufigkeit von Eisbergabbrüchen.

- die Lufttemperatur,

- die Niederschlagsformen und -mengen,

- die Dauer und das Ausmaß der Schnee- und Eisbedeckung,

- das Ausmaß des Permafrostes,

- die Häufigkeit und Intensität von Wetterextremen wie Hitzewellen und

- das Ausmaß der Küstenerosion.

Zwei Formen der Anpassung

Lebewesen reagieren auf Veränderungen ihrer Umwelt, indem sie zunächst versuchen, ihr individuelles Verhalten innerhalb kurzer Zeit an die neuen Bedingungen anzupassen (Akklimatisierung). Sie kurbeln je nach Ausgangslage Atmung und Stoffwechsel an, pumpen mehr Blut oder Wasser und Nährstoffe durch den Körper, fressen unter Umständen mehr oder wandern, sofern sie beweglich sind, in Gebiete ab, in denen die gewohnten Umweltbedingungen herrschen. All diese Anpassungsversuche aber kosten Energie, welche die Lebewesen zusätzlich aufbringen müssen. Gelingt das, haben sie relativ gute Überlebenschancen. Fehlen dagegen die notwendigen Reserven, gelangen die Individuen möglicherweise schnell an ihre Leistungsgrenze und laufen Gefahr zu sterben. Jene Individuen aber, die es schaffen, sich kurz- oder mittelfristig zu akklimatisieren, erhalten in der Regel auch die Chance, sich geschlechtlich fortzupflanzen und sich bestenfalls über mehrere Generationen hinweg genetisch anzupassen. Das heißt, die Lebewesen zeugen Nachwuchs, dessen Erbanlagen im Idealfall derart modifiziert sind, dass die jeweilige Folgegeneration besser mit den neuen Lebensbedingungen zurechtkommt als die Elterngeneration (genetische Adaption).

Beide Optionen gibt es auch für die Flora und Fauna der Polarregionen. Allerdings stellen sie aus zwei Gründen eine große, wenn nicht sogar zu große Herausforderung dar. Um in der Arktis oder Antarktis überleben zu können, haben die meisten polaren Tiere und Pflanzen einst ihren Stoffwechsel und Energieverbrauch so drastisch reduziert, dass die wenigsten von ihnen über ausreichend große Reserven verfügen, um die prognostizierten Temperatursprünge auf Dauer abfedern zu können. Außerdem schließt die langsame Entwicklung vieler polarer Meeresbewohner einen schnellen Generationswechsel aus. Das heißt, die Möglichkeiten, sich zeitnah genetisch an die neuen Lebensbedingungen anzupassen, sind vor allem für höher entwickelte Tiere und Pflanzen gering. Anders sieht die Situation für Organismen mit kurzen Reproduktionszeiten aus. Bakterien, Viren und einzellige Algen beispielsweise pflanzen sich so häufig fort, dass genetische Anpassungen viel wahrscheinlicher sind als bei Weichtieren, Muscheln, Fischen, Vögeln oder Säugetieren. Die individuelle Anpassungsfähigkeit ist für Mikroorganismen deshalb auch nicht so entscheidend wie für langlebige Organismen.

Ökosysteme unter Druck

Da sich die Arktis und Teile der Antarktis doppelt so schnell erwärmen wie die restliche Welt, stehen die hochspezialisierten Lebensgemeinschaften beider Regionen besonders unter Druck. Die vielen artspezifischen Veränderungen, welche Forscher mittlerweile beobachten, lassen sich zu folgenden Trendaussagen zusammenfassen:- Mit dem Meereis schrumpft in beiden Polarregionen der Lebensraum für Arten, die das Eis als Nahrungsquelle, Ruheplattform oder Kinderstube nutzen. Gleichzeitig verlagern sich insbesondere in der Arktis mit dem Rückzug der Eiskante Nahrungsgründe polwärts. Vögel und Säugetiere, die bislang an der Eiskante gejagt oder gefischt haben, müssen demzufolge längere Wege in Kauf nehmen.

- Das Beutespektrum der polaren Raubtiere verändert sich im Zuge der Meereserwärmung.

- Die Gesundheit und Fitness vieler Tiere nehmen aufgrund der Nahrungsverknappung ab.

- Der Rückgang des Meeres und der Anstieg der Wassertemperaturen zwingen polare Meeresbewohner, in die wenigen noch verbliebenen kälteren Regionen abzuwandern. Eine solche Abwanderung dürfte beweglichen Hochseearten deutlich leichter fallen als Schelfmeerbewohnern, die an das Leben im flachen Wasser angepasst sind.

- Die steigenden Luft- und Wassertemperaturen in der Arktis und Antarktis ebnen Einwanderern aus den mittleren Breiten den Weg in die Polargebiete. Diese Einwanderer konkurrieren unter Umständen mit den einheimischen Arten um Nahrung. Oder aber sie stellen selbst eine weniger nahrhafte Beute dar als jene polare Art, deren Platz im Nahrungsnetz sie nun einnehmen.

- Der Klimawandel beeinflusst polare Lebensgemeinschaften aufgrund seiner Wechselwirkungen auf vielfache Weise. Diese unterschiedlichen Stressfaktoren können sich gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken oder aber auch abschwächen.

- Wie genau die klimabedingten Veränderungen das Leben der Tiere und Pflanzen in den Polarregionen verändern, hängt stark von den regionalen Gegebenheiten ab. Daher können sich die Richtung und auch das Ausmaß des Wandels von Region zu Region stark unterscheiden.

Meereisrückgang – die Speisekammer schrumpft

Der Rückgang des arktischen und antarktischen Meereises hat bereits heute grundlegende Auswirkungen auf die Lebensgemeinschaften im Eis sowie auf alle Arten, die auf direkte oder indirekte Weise vom Meereis abhängen. Je dünner das Meereis ist, desto mehr Licht erreicht im Frühjahr die Eisalgen und desto eher beginnen die so wichtigen Algenblüten. Forscher nehmen an, dass dünneres und früher schmelzendes Meereis in der Arktis die Primärproduktion zunächst einmal ankurbeln wird, weil den Algen im Eis und in der Wassersäule auf das Jahr gerechnet mehr Licht zur Verfügung stehen wird. Voraussetzungen für ein verstärktes Algenwachstum aber sind, dass erstens das Eis und das Meerwasser ausreichend Nährstoffe enthalten. Zweitens darf die Schneemenge auf dem Meereis nicht zunehmen. Eine dicke Schneedecke würde das Sonnenlicht daran hindern, bis zu den Eisalgen vorzudringen. Wachstumshemmend könnte sich außerdem eine stabilere Schichtung der oberen Wassermassen auswirken. Schmilzt das Meereis, steigt der Süßwassergehalt in der obersten Wasserschicht. Diese Veränderung führt dazu, dass sich das salzarme Oberflächenwasser schlechter mit salzigerem und dadurch dichterem und schwererem nährstoffreichem Tiefenwasser vermischt.

- 4.31 > Verendeter Grauwal nördlich von San Francisco. Er ist einer von mehr als 200 Walkadavern, die seit Jahresbeginn an der Westküste der USA, Kanadas und Mexikos gefunden wurden.

- Computersimulationen der Meereisentwicklung in der Arktis deuten darauf hin, dass die Eisalgenblüten künftig deutlich früher im Jahr beginnen werden. Eine solche Verschiebung wiederum gefährdet das Überleben der Ruderfußkrebse und vieler anderer Zooplanktonarten, deren Lebensrhythmus bislang genau auf den Vermehrungszyklus der Eisalgen abgestimmt ist. Rund um Spitzbergen beispielsweise beobachten Wissenschaftler seit den 1980er-Jahren eine Abnahme der eisassoziierten Flohkrebse. Verfrühte oder ausbleibende Eisalgenblüten könnten demzufolge eine fatale Kettenreaktion nach sich ziehen, wie Wissenschaftler sie seit Kurzem im nördlichen Pazifik beobachten.

Eisalgen machten in dieser Region bislang 60 Prozent der Primärproduktion aus. Im Winter 2017/2018 aber schrumpfte die Meereisfläche rund um Alaska auf gerade einmal die Hälfte des Vergleichswerts aus dem Jahr 1978. Entsprechend klein fiel die anschließende Eisalgenblüte aus. Infolgedessen hungerte zuerst das Zooplankton, welches sich von den Eisalgen ernährt. Als nächste darbten vermutlich die unter dem Eis lebenden Fischarten, denn im anschließenden Sommer beobachteten die Bewohner Alaskas ein ungewöhnliches Seevogelsterben. Trottellummen (Uria aalge), die vornehmlich eisassoziierten Fischen wie Polardorsch (Boreogadus saida) und Lodde (Mallotus villosus) nachstellen, verhungerten in hoher Zahl. Und wenige Monate später, bis August 2019, spülte der Pazifik mehr als 200 ausgehungerte Grauwale tot an die Westküste Nordamerikas. Die Tiere waren vermutlich verendet, weil sie im Sommer zuvor in ihren arktischen Futtergründen im Beringmeer und in der Tschuktschen- und Beaufortsee zu wenig Nahrung gefunden hatten. Grauwale gehen als einzige Bartenwale am Meeresboden auf Futtersuche. Sie filtern Flohkrebse, Würmer, Muscheln, Fischeier und andere Bodenbewohner aus dem Schlamm und fressen sich in der Arktis reichlich Fettreserven an, bevor sie für die Geburt ihrer Kälber bis in den Golf von Kalifornien wandern.

- 4.32 > Das Wintermeereis des Beringmeers zieht sich kontinuierlich zurück. Zum Ende des Winters 2018 bedeckte es die kleinste Meeresfläche seit Beginn der Satellitenmessungen. Als Ursache vermuten die Forscher steigende Lufttemperaturen infolge des mäandrierenden Jetstreams sowie wärmere Wassertemperaturen.

- Den eisbedingten Einbruch der Fischbestände im pazifischen Teil des Arktischen Ozeans spürten auch die Fischer Alaskas. Sie fingen bislang im Beringmeer wirtschaftlich wichtige Arten wie Pazifischen Pollack (Gadus chalcogrammus) und Pazifischen Kabeljau (Gadus macrocephalus). Beide Arten mögen kalte Wassermassen, die früher im Beringmeer eine Art Kaltwasserpool bildeten. Im Jahr 2018 aber fiel diese Kaltwasseransammlung so klein aus wie nie zuvor. Der Grund, so wird vermutet, war auch hier das fehlende winterliche Meereis. Die Fischschwärme jedenfalls wanderten anscheinend dem kalten Wasser hinterher Richtung Norden ab und somit außer Reichweite der Fischer. Sollte sich diese Kettenreaktion in den kommenden Jahren wiederholen, ist der Fortbestand der bislang lukrativen Fischerei im Beringmeer gefährdet. Noch im Jahr 2017 fingen und verarbeiteten die Fischer Pazifischen Pollack im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar. Bei einer Abwanderung der Bestände Richtung Norden aber wäre der Betrieb der großen Fabrikschiffe nicht mehr rentabel.

Forscher sprechen angesichts des zunehmenden Meereisrückgangs im Beringmeer von einem bevorstehenden Regimewechsel. Gemeint ist die Transformation eines polaren marinen Ökosystems, in dessen Mittelpunkt einst das Meereis als Lebensraum und Nahrungsquelle stand, in ein gemäßigtes System, in dem das Meereis und die mit ihm verbundenen Arten so gut wie keine Rolle mehr spielen.

- 4.33 > Weil es im Sommer nicht mehr ausreichend Meereis vor der arktischen Küste Alaskas und Russlands gibt, sind rund 100 000 Pazifische Walrosse an einen Strand der Tschuktschensee gekommen, um sich von ihren Jagdzügen auszuruhen und ihre Jungen zur Welt zu bringen. Solche Massenansammlungen gab es auch früher schon. Je weiter sich das Meereis jedoch zurückzieht, desto häufiger werden sie.

Zu wenig Eis für Walrosse und Eisbären

Der Meereisrückzug im Beringmeer verändert auch die Lebensbedingungen für Pazifische Walrosse (Odobenus rosmarus divergens). Die bis zu 3,6 Meter langen und bis zu 1900 Kilogramm schweren Robben suchen am Meeresboden des Beringmeers und der Tschuktschensee nach Nahrung und verschliefen früher ihre Tauchpausen in kleinen Gruppen auf Eisschollen, die in der näheren Umgebung ihrer Fischgründe trieben. Auf dem Eis brachten die Kühe auch ihre Kälber zur Welt und zogen sie dort groß. Seit dem Jahr 2007 aber beobachten Forscher, dass die Walrosse vor allem im Sommer und Herbst immer seltener Eisschollen als Ruheplattform finden. Stattdessen sind die Tiere gezwungen, den Rückweg zum Land anzutreten. Oft kommen sie dann zu Tausenden an Küstenabschnitte, an denen Wind und Wellen ihnen wenig anhaben können. Erschöpft und dicht gedrängt liegen die Robben dann auf dem Strand, in Gruppen von bis zu 100 000 Tieren. Werden die Walrosse in einer solchen Situation gestört, sei es durch Eisbären, Flugzeuge oder aber durch den Menschen, bricht unter Umständen eine Massenpanik aus. Die massigen Tiere stürzen dann blindlings ins Meer und überrennen jeden, der nicht rechtzeitig aus dem Weg springt. Viele Kälber überleben eine solche Massenpanik nicht.

Solche Stampeden sind jedoch nicht die einzige Folge des Klimawandels für die großen Robben. Mit dem Anstieg der Wassertemperaturen im pazifischen Teil des Arktischen Ozeans verändert sich auch das Nahrungsangebot der Walrosse. Subarktische Bodenbewohner und potenzielle Walrossbeutetiere wie die Dekorateurkrabbe (Oregonia gracilis) wandern von Süden her in die Tschuktschensee ein und erobern neue Lebensräume. Außerdem werden die Wege von der Küste bis zur Eiskante für die Tiere immer länger. Ureinwohner aus Alaska berichten, dass sie in den Mägen erlegter Walrosse immer häufiger Hochseefische finden und deutlich weniger Muscheln – eine Beobachtung, welche darauf hindeutet, dass sich das Beutespektrum der großen Robben verändert. Welche Auswirkungen dieser Wandel auf die Gesamtpopulation haben wird, bleibt abzuwarten. Bei den Sattel-und Klappmützenrobben im atlantischen Teil des Arktischen Ozeans verzeichnen Forscher bereits einen Rückgang der Geburten, eine abnehmende Fitness der Tiere und sinkende Bestandszahlen. Auch diese Entwicklung führen die Wissenschaftler auf den Rückgang des Meereises zurück.

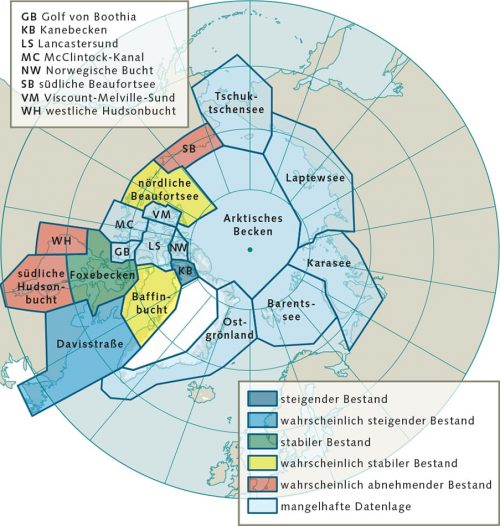

- 4.34 > Die Eisbären der Arktis leben in 19 Populationen, deren Bestandszahlen Forscher jedoch nur unzureichend kennen. 2019 gab es lediglich aus acht Regionen aussagekräftige Daten.

- 4.35 > Ein hungriger Eisbär plündert eine Brutkolonie von Seevögeln auf der Coburginsel im kanadischen Territorium Nunavut.

- Wenig hoffnungsvoll sind auch die Vorhersagen für Eisbären, denen der Klimawandel mit dem Meereis den einzigen Lebensraum nimmt, in dem sie ausreichend Futter finden. Neuen Erkenntnissen zufolge benötigen die Bären nämlich bis zu 60 Prozent mehr Energie als zuvor angenommen. Das heißt, die Tiere verbrennen selbst an Tagen, an denen sie sich kaum bewegen, mehr als 12 000 Kalorien. Dieser Grundbedarf lässt sich nur durch die Jagd auf Ringelrobben (Pusa hispida) und Bartrobben (Erignathus barbatus) decken, denen die Bären auf dem Meereis nachstellen. Alle anderen Nahrungsquellen genügen nicht, um den Bären ein Überleben zu sichern. In den zurückliegenden Jahren waren vor allem junge Eisbären dabei beobachtet worden, wie sie an Land nach Futteralternativen suchten. Die Tiere fraßen Beeren und Seetang, machten Jagd auf Enten und kleinere Säugetiere und plünderten die Nester von Schneegänsen (Chen caerulescens) und Dickschnabellummen (Uria lomvia).

Langfristig gehen die Wissenschaftler deshalb davon aus, dass ein ungebremster Rückgang des arktischen Meereises in vielen Regionen zum Aussterben der Eisbären führen wird. Die Robbenjagd gelingt den Bären nämlich nur auf dem Eis, wo sie im Spätfrühling zunächst den Robbenjungen nachstellen. Diese können zu dieser Zeit noch nicht ins Wasser flüchten und haben als Beute einen Fettgehalt von 50 Prozent. Sowie der Nachwuchs sich dann ins Meer retten kann, lauern die Bären den Robben an einem der vielen Atemlöcher auf.

Eisbären, die das ganze Jahr hindurch Zutritt zum Eis haben, können jederzeit auf die Robbenjagd gehen. Tiere, die dagegen in Regionen leben, wo das Meereis im Sommer flächendeckend schmilzt, müssen diese eisfreie Zeit an Land verbringen und fasten die meiste Zeit. Je länger diese Bären nicht auf dem Meer jagen können, desto größer ist die Gefahr, dass sie verhungern. Biologen haben die Sterblichkeit ausgewachsener Bären für die westliche Hudsonbucht in Modellen berechnet. Demnach sterben drei bis sechs Prozent aller ausgewachsenen Männchen, wenn die sommerliche Fastenzeit 120 Tage andauert. Verlängert sich diese Hungerperiode um weitere 60 auf insgesamt 180 Tage, sind 28 bis 48 Prozent der Bären vom Hungertod bedroht. Längere Fastenzeiten beeinträchtigen nachweislich auch die Fortpflanzung der Raubtiere. Eisbärinnen bringen in Jahren mit wenig Meereis weniger und kleinere Junge zur Welt, gleichzeitig steigt in dieser Zeit die Sterblichkeit der Jungtiere.

- 4.36 > Solange das fehlende Meereis den Eisbären den Zutritt zu den Robbenrevieren verwehrt, suchen die Tiere an Land nach Futter – etwa auf den Müllhalden arktischer Gemeinden.

- Probleme bereitet den Eisbären auch die Abnahme der durchschnittlichen Meereisdicke, denn dünnere Eisschollen treiben schneller. Für die Eisbären bedeutet die verstärkte Drift, dass sie größere Anstrengungen unternehmen müssen, um in ihrem angestammten Jagdrevier zu verbleiben. Mehr Anstrengung wiederum bedeutet einen steigenden Energiebedarf, den die Tiere erst einmal decken müssen. Eine Aufgabe, welche die Bären mittlerweile immer öfter in die Nähe menschlicher Siedlungen treibt oder aber in Regionen, in denen sie zuvor selten beobachtet wurden. So stattete eine Eisbärin im Juni 2018 der US-amerikanischen Forschungsstation Summit Camp auf dem Grönländischen Eisschild einen Besuch ab. Die Station liegt in einer Höhe von 3200 Metern und weiter als 400 Kilometer entfernt von der nächsten Küste.

Schätzungen zufolge gibt es in der Arktis heutzutage rund 25 000 Eisbären, die sich auf 19 Populationen verteilen. Von acht dieser Populationen ist die Bestandsentwicklung bekannt. Gestiegen ist die Zahl der Bären einzig und allein im sogenannten Kanebecken südöstlich der Ellesmereinsel. Eine ähnliche Entwicklung vermuten die Wissenschaftler für die Population in der Davisstraße. Stabil sind bislang die Populationen in der Baffinbucht, im Foxebecken (kanadisch-arktischer Archipel) und in der nördlichen Beaufortsee. Rückgänge verzeichnen die Forscher dagegen in der südlichen Beaufortsee sowie in der südlichen und westlichen Hudsonbucht. Stimmen die wissenschaftlichen Prognosen, werden die Eisbären in diesen beiden Regionen in den nächsten 30 bis 40 Jahren aussterben. Im selben Zeitraum dürfte die Gesamtzahl der Eisbären in der Arktis um zwei Drittel einbrechen.

Zu wenig Eis im Kindergarten des Krills

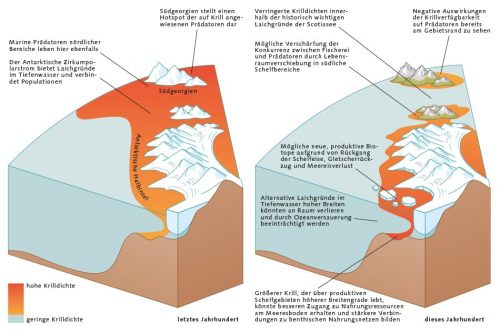

In der Antarktis schrumpft die Meereisdecke bislang vor allem westlich der Antarktischen Halbinsel, dem Kindergarten der Krillpopulation im südwest-atlantischen Sektor des Südozeans (20 bis 80 Grad West). Sie umfasst mehr als die Hälfte des Gesamtbestands und ist damit die größte Krillpopulation der Antarktis. Wissenschaftler haben Fang- und Größendaten des Krills aus den zurückliegenden 90 Jahren ausgewertet und dabei Hinweise auf fundamentale Veränderungen gefunden. Nicht nur hat die Krillgesamtmenge um über 50 Prozent abgenommen, die großen Schwärme sind heutzutage auch viel weiter südlich zu finden als noch in den 1920er-Jahren. Damals gab es die größten Sommer-Vorkommen rund um Südgeorgien. Mittlerweile aber halten sich die Krebstiere überwiegend an der Nord- und Westküste der Antarktischen Halbinsel auf. Außerdem sind die einzelnen Tiere heutzutage im Durchschnitt sechs Millimeter länger als noch in den 1970er-Jahren. Diese Beobachtung lässt auf eine demografische Veränderung innerhalb der Krillschwärme schließen. Die Tiere sind heutzutage deutlich älter als früher, was bedeutet, dass der Antarktische Krill weniger Nachwuchs produziert – oder aber der Nachwuchs in geringerem Maße sein Larvenstadium überlebt.

Als Hauptgrund dafür wird der Rückgang des Meereises westlich der Antarktischen Halbinsel vermutet. Wo das Eis fehlt, fallen Algenblüten kleiner aus, weshalb Zooplanktonarten wie Krill im Frühjahr zum Anfang ihrer Reproduktionszeit nicht mehr ausreichend Futter finden. Ein schlechtes Nahrungsangebot im Frühjahr beeinflusst die Eierproduktion sowie den Schlupferfolg des Nachwuchses. In den Nischen, Ritzen und Höhlen des Meereises im Winter konnten sich die Krilllarven und Jungtiere bislang auch vor Feinden wie dem Antarktischen Silberfisch verstecken. Ohne diesen Rückzugsraum aber sind die Krebstiere ihren Jägern hilflos ausgeliefert.

- 4.37 > Die Erwärmung des Südozeans hat dazu geführt, dass der Antarktische Krill aus seiner einstigen Heimat, den Gewässern rund um Südgeorgien, abgewandert und mittlerweile weiter südlich, in den Küstengewässern der Antarktischen Halbinsel zu finden ist. Dadurch verändert sich das Nahrungsnetz in beiden Regionen nachhaltig.

- Auf veränderte Lebensbedingungen treffen die Leuchtgarnelen aber auch in vielen Fjorden entlang der Antarktischen Halbinsel. Wo sich Gletscher auf das Land zurückgezogen haben, waschen Schmelzwasserbäche viele Sedimente in die Fjorde und trüben deren Wassermassen ein. Diese Verschmutzung trifft den Krill auf zweierlei Weise: Zum einen bedeutet trübes Wasser weniger Licht für die verschiedenen Algenarten, die in der Wassersäule leben. Diese können nicht mehr ausreichend Photosynthese betreiben, wachsen infolgedessen deutlich langsamer oder sterben nach kurzer Zeit und stehen dem Krill nicht mehr als Futter zur Verfügung. Zum anderen unterscheidet der Krill bei der Futteraufnahme nicht wirklich zwischen Phytoplankton und Sandpartikeln. Die Tiere fressen, was sie aus dem Wasser filtern. Besteht ihre Nahrung hauptsächlich aus Sandkörnern, verhungern die Leuchtgarnelen. Aus der Potter Cove, einer gut erforschten Gletscherbucht auf King George Island, ist der Antarktische Krill aus diesem Grund schon verschwunden. Seinen Platz im Nahrungsnetz haben nun Salpen eingenommen, die in dem trüben Fjordwasser deutlich besser zurechtkommen.

Die Veränderungen der Krillpopulation im südwest-atlantischen Sektor hinterlassen deutlich Spuren im Artengefüge des Südpolarmeers. So bringen zum Beispiel die Robben Südgeorgiens heute deutlich leichtere Kälber auf die Welt als zu jenen Zeiten, in denen sich die Krillschwärme noch rund um die Insel konzentrierten. Die Abwanderung der Krillschwärme Richtung Süden erschwert auch den Adéliepinguinen auf den Südlichen Shetlandinseln und entlang der Westküste der Antarktischen Halbinsel die Futtersuche. Ihre Kolonien sind in den zurückliegenden Jahrzehnten um bis zu 50 Prozent geschrumpft, was jedoch nicht nur am sinkenden Krillbestand liegt. Die veränderten Witterungsbedingungen an der Antarktischen Halbinsel spielen ebenfalls eine große Rolle.

Adéliepinguine nisten auf eis- und schneefreiem Untergrund. Werden die brütenden Vögel von Regenfällen oder aber einer starken Schneeschmelze überrascht, kann es passieren, dass ihre Nester überschwemmt werden und Eier oder Küken verloren gehen. Solche Verluste haben in der Vergangenheit ebenso zum Rückgang der Adéliepinguine entlang der Antarktischen Halbinsel beigetragen wie die sinkende Krillpopulation und der Rückgang des ebenfalls eisassoziierten Antarktischen Silberfischs, einer weiteren Leibspeise der Pinguine.

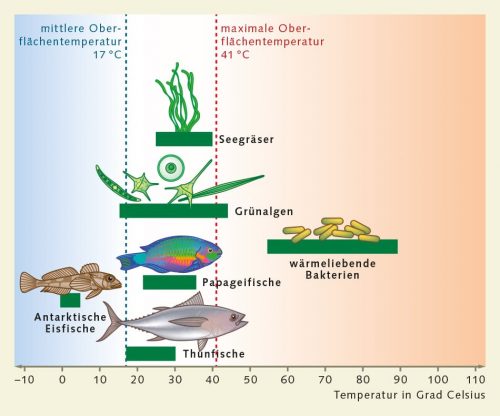

- 4.38 > Jedes Lebewesen besitzt einen begrenzten Temperaturbereich, in dem es funktionieren und existieren kann. Forscher bezeichnen diesen Bereich als Temperaturfenster. Am leistungsfähigsten ist ein Organismus, wenn die Umgebungstemperatur dem Mittelwert seines Temperaturfensters entspricht. Wird es wärmer oder kälter, nimmt die Funktionsfähigkeit des Organismus ab – unter Umständen sogar, bis er stirbt. Die Weite des Temperaturfensters verändert sich mit zunehmendem Alter der meisten Lebewesen. Fische beispielsweise ertragen als Jungtiere größere Temperaturschwankungen als im Embryonalstadium.

Leben am Wärmelimit

Wissenschaftler haben in den zurückliegenden Jahren auf vielfältige Art und Weise untersucht, wie polare Meeresbewohner auf steigende Wassertemperaturen reagieren. Die meisten Laborstudien belegen, dass die kälteliebenden, wechselwarmen Organismen des Nord- und Südpolarmeers einen Aufenthalt in wärmerem Wasser deutlich seltener überleben als verwandte Arten aus gemäßigten Meeresgebieten. Antarktische Wirbellose wie die Muschel Limopsis marionensis, der Schlangenstern Ophionotus victoriae oder auch der Armfüßer Liothyrella uva starben schon bei Wassertemperaturen von drei bis vier Grad Celsius. Sie gehören damit zu den weltweit wärmeempfindlichsten Meereslebewesen.

Um beurteilen zu können, wie groß die Anpassungsfähigkeiten eines wechselwarmen Meeresbewohners sind, bestimmen Forscher die Breite seines sogenannten Temperaturfensters. Gemeint ist der Bereich zwischen der Temperaturobergrenze, bis zu der dieser Organismus reibungslos funktionieren kann, und der entsprechenden Untergrenze. Dieses Fenster ist je nach Art und Lebensraum unterschiedlich weit gefasst. Tiere aus den gemäßigten Breiten wie der Nordsee besitzen generell ein breiteres Temperaturfenster. Schließlich leben sie in einer Meeresregion, deren Wassertemperatur aufgrund von Gezeiten und Jahreszeiten stark schwankt. Das heißt, die Tiere müssen sowohl warme Sommer als auch kalte Winter aushalten. Das Temperaturfenster der Lebewesen in den Tropen oder Polargebieten dagegen ist zwei- bis viermal schmaler als jenes der Nordseebewohner.

Die Temperaturgrenzen einer Tierart variieren zudem mit dem Alter der einzelnen Individuen. Von Larven oder Jungtieren nahm man lange an, dass sie das schmalste Temperaturfenster besitzen. Wo es ihnen zu warm werde, könne sich die Art nicht ansiedeln, hieß es oft. Diese Annahme stimmt unter anderem für den Kabeljau und den Polardorsch. Bei beiden Fischarten genügt schon ein leichter Anstieg der Wassertemperatur, um einen Großteil ihrer Eier absterben zu lassen. Forschungsarbeiten an verschiedenen wirbellosen Tieren aus dem Südpolarmeer deuten allerdings darauf hin, dass der Nachwuchs durchaus unterschiedlich auf Wärme reagiert. In manchen Studien nahm die Sterblichkeit der Jungtiere erst ab einer Temperatur zu, bei der auch ausgewachsene Tiere Schwierigkeiten bekamen. In anderen waren die Jungtiere sogar wärmeresistenter als die älteren Generationen.

- 4.39 > Die Embryonen des Atlantischen Kabeljaus benötigen Wassertemperaturen von drei bis sieben Grad Celsius, um sich optimal entwickeln zu können. Ist das Wasser auch nur geringfügig wärmer, sterben die etwa 1,5 Millimeter großen Eier ab.

- Deutlich wurde aber auch, dass sich der Nachwuchs polarer Arten in wärmerem Wasser schneller entwickelt. Pflanzt sich beispielsweise der antarktische Seeigel Sterechinus neumayeri in 0,5 Grad Celsius warmem Wasser fort, sinken die Larven schon 90 Tage nach der Eibefruchtung zum Meeresboden, wo sie dann die Metamorphose zum jungen Seeigel durchlaufen. In minus zwei Grad Celsius kaltem Wasser benötigen die Tiere für diese Entwicklung 120 Tage, wodurch die Larven auch mehr Zeit haben, mit der Strömung in weiter entlegene Regionen zu wandern. Verkürzt sich die Zeit des Larvenstadiums, könnte das Auswirkungen auf die Verbreitung der Art haben.

Ganz grundsätzlich wird mittlerweile davon ausgegangen, dass die meisten wechselwarmen Tiere der Polarregionen langfristig in bis zu drei bis vier Grad wärmerem Wasser überleben würden. Erwärmt sich das Meer jedoch über diese Obergrenzen hinaus, nehmen zum einen die Sterblichkeit und die Zahl der Missbildungen bei Jungtieren zu. Zum anderen sind die Lebewesen dann aus verschiedenen Gründen nicht mehr in der Lage, ihren Energie- und Sauerstoffbedarf zu decken, der mit der Wassertemperatur steigt. Wird das Wasser wärmer, laufen alle körpereigenen Prozesse wechselwarmer Meeresbewohner schneller ab und benötigen demzufolge mehr Energie als zuvor. Das heißt unter anderem, dass die Tiere ihre aufgenommene Nahrung schneller verdauen und ein größerer Anteil der aufgenommenen Energie in den sogenannten Grundstoffwechsel fließt – gemeint ist der Erhalt der normalen Körperfunktionen. Fressen die Tiere unter diesen Bedingungen die gleiche Menge Futter wie zuvor, steht ihnen am Ende weniger Energie für das Wachstum und die Fortpflanzung zur Verfügung als unter kälteren Bedingungen.

Diese und ähnliche Wechselwirkungen werden vor allem im Winter gefährlich, wenn in den Polarmeeren aufgrund des Lichtmangels so gut wie keine Primärproduktion stattfindet. Bislang reduzieren die meisten kälteliebenden Arten ihren Stoffwechsel im Winter. Sollte die globale Erwärmung der Meere jedoch anhalten, steigt der Energiebedarf auch in der futterarmen Polarnacht. Überleben werden dann nur noch jene Individuen, die in der Lage waren, ausreichend große Reserven anzulegen.

- 4.40 > Die Meeresbewohner haben sich über Generationen an die Lebensbedingungen in ihren Heimatgewässern angepasst und einen entsprechenden Temperaturtoleranzbereich entwickelt. Dieser fällt bei Arten aus den mittleren Breiten (Thunfisch) in der Regel größer aus als bei Arten in den Tropen oder in den Polarmeeren. Dafür leben tropische und polare Organismen meist an der oberen beziehungsweise unteren Grenze ihres Wohlfühlbereichs.

- Von Langzeitstudien mit Fischen und anderen wechselwarmen Organismen in der Antarktis weiß man zudem, dass diese Arten sehr viel Zeit benötigen, um sich an neue Umweltbedingungen anzupassen. In Laborexperimenten vergingen bis zu neun Monate, bis die Tiere zum Beispiel die Fettsäuren in ihren Zellmembranen der neuen Temperatur entsprechend umstrukturiert haben. Dieses verzögerte Akklimatisieren schwächt die Tiere auf lange Sicht, bedeutet es doch, dass viele Abläufe im Körper mehrere Monate lang nicht optimal funktionieren, wenn sich die äußeren Bedingungen schnell ändern – etwa bei einem Wechsel der Jahreszeiten. Bislang gehen Forscher zwar davon aus, dass die Wassertemperaturen in der Antarktis auch in den nächsten hundert Wintern bis dicht an den Gefrierpunkt sinken werden. Angenommen wird aber auch, dass sich die Winter verkürzen und die Sommer wärmer werden. Die kälteliebenden Meeresbewohner werden sich demzufolge dauerhaft im Anpassungsmodus befinden und in Zukunft nur selten optimale Lebensbedingungen vorfinden.

- 4.41 > Kalkalgen und anderes Phytoplankton blühen im Frühjahr und Sommer in den nährstoffreichen Gewässern der Barentssee und färben das arktische Randmeer leuchtend grün bis milchig blau ein. Forscher beobachten, dass das Ausmaß dieser Algenblüten im Zuge des Klimawandels zunimmt. Gleichzeitig treten die Blüten heute weiter nördlich auf als noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Grund dafür ist der Rückgang des arktischen Meereises.

Abwanderung Richtung Pol

Der vermeintlich einfachste Weg, sich an die globale Erwärmung anzupassen, ist die Abwanderung in Gebiete, in denen die Temperatur noch gewohnte Werte erreicht. Für Landlebewesen ist das entweder in höheren Berglagen oder aber in nördlicheren beziehungsweise südlicheren Gefilden der Fall. Meeresbewohner dagegen können in größere Tiefen ausweichen oder ebenfalls Richtung Pol abwandern. Forscher beobachten seit Jahrzehnten solche temperaturbedingten Wanderungsbewegungen von Plankton, wirbellosen Tieren, Fischen und Seevögeln, auch in den Randzonen der Polarmeere. Das Phytoplankton des Nordatlantiks beispielsweise verschiebt sich seit den 1950er-Jahren polwärts – und zwar um mehrere Hundert Kilometer pro Jahrzehnt. Im Südozean sind Kalkalgen heute viel weiter südlich zu finden als noch vor 20 Jahren.

Die Zooplankton-Gemeinschaften der Weltmeere sind seit Beginn der Industrialisierung im Durchschnitt rund 600 Kilometer polwärts gewandert, um den steigenden Wassertemperaturen zu entkommen. In Regionen, die sich besonders erwärmt haben, verschob sich das Verbreitungsgebiet der Kleinstlebewesen sogar um bis zu 2550 Kilometer.

Der Atlantische Kabeljau (Gadus morhua) ist auf der Flucht vor der Wärme bereits so weit Richtung Norden vorgestoßen, dass er im Sommer mittlerweile auch in den Gewässern Spitzbergens in großen Mengen vorkommt. Die warmen atlantischen Wassermassen überlagern in dieser Zeit die kalten arktischen Wassermassen aus der Barentssee, sodass der Kabeljau bei Wassertemperaturen um vier Grad Celsius optimale Bedingungen vorfindet. Sein arktischer Verwandter dagegen, der Polardorsch, muss bei dieser Wärme weichen. Als kälteliebende Art bevorzugt er Wassertemperaturen um null Grad Celsius. Der Weltklimarat sagt ihm und anderen kälteadaptierten Bewohnern des Nord- und Südpolarmeers ein Schrumpfen ihres Lebensraums voraus, weil es für sie auf lange Sicht keine weiteren Rückzugsorte mehr geben wird.

- Wo Einwanderer aus den mittleren Breiten in die Polargebiete vordringen, konkurrieren sie unter Umständen mit den angestammten Arten um Nahrungsressourcen. So machen zum Beispiel atlantische und pazifische Schwertwale mittlerweile auch in arktischen Gewässern Jagd auf Robben und treten somit in Konkurrenz zu den Eisbären. Durch die Nordwärtswanderung des Kabeljaus bekommt auch der Polardorsch einen Nahrungskonkurrenten mehr. Dort, wo sich die beiden Fischarten das Meer teilen, machen sie unter Umständen Jagd auf dieselbe Beute.

Einwandernde Arten verändern das Nahrungsgefüge der Polargebiete aber auch, indem sie selbst zur Beute werden, dabei aber deutlich kleiner und weniger nahrhaft sind als jene angestammten Arten, die sie verdrängt haben. Ein Beispiel dafür ist der atlantische Ruderfußkrebs Calanus finmarchicus. Er dringt über den Nordatlantikstrom in den Arktischen Ozean vor und ersetzt in seinem nördlichen Verbreitungsgebiet mittlerweile fetthaltigere arktische Arten wie Calanus glacialis und Calanus hyperboreus. Für die Jäger der Ruderfußkrebse bedeutet dieser Artenwechsel, dass sie größere Mengen des Neulings fressen müssen, um am Ende die gewohnte Menge an Energie aufzunehmen. Sehr ähnliche Veränderungen beobachten die Wissenschaftler auch bei den Flohkrebsen.

Die Polarmeere versauern

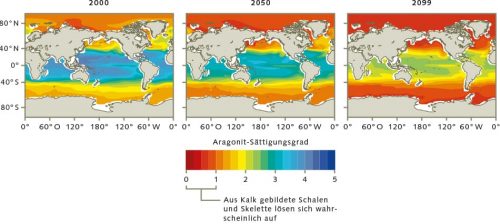

Als gigantischer Kohlenstoffspeicher hat der Ozean etwa ein Drittel des Kohlendioxids aufgenommen, das seit Beginn der Industrialisierung durch menschliche Aktivitäten in die Atmosphäre gelangte. Dadurch verlangsamten die Weltmeere die Erwärmung der Erde. Gleichzeitig aber hinterließ diese Aufnahme Spuren, denn wenn sich Kohlendioxid aus der Atmosphäre im Meerwasser löst, kommt es zu einer folgenschweren chemischen Veränderung des Oberflächenwassers. Normalerweise hat Meerwasser einen pH-Wert von 8,2 im Durchschnitt und ist damit eher basisch. Grund dafür sind mineralische Bestandteile im Wasser, sogenannte Kalziumkarbonate wie Calcit und Aragonit, die einst aus verwitterndem Gestein an Land gelöst und dann ins Meer geschwemmt wurden.

Nimmt der Ozean nun aber Kohlendioxid auf, löst sich dieses Gas im Gegensatz zu Sauerstoff nicht einfach nur im Wasser. Im Gegenteil – eine Teilmenge des Kohlendioxids verbindet sich mit dem Wasser, sodass Kohlensäure entsteht. Dieses Prinzip kennt jeder, der sich sein Sprudelwasser zu Hause mit dem Sodastream selbst zubereitet. Auf Knopfdruck wird Kohlendioxid in die mit Leitungswasser gefüllte Flasche gedrückt und bildet dort sofort die für Kohlensäure typischen Bläschen. Dasselbe passiert gewissermaßen im Meer. Die Kohlensäure im Meer aber ist nicht stabil. Sie zerfällt in Bikarbonate, die sogenannten Salze der Kohlensäure, und Protonen (auch als Wasserstoffionen bezeichnet). Letztere treiben den Säuregehalt des Wassers in die Höhe, der Ozean versauert.

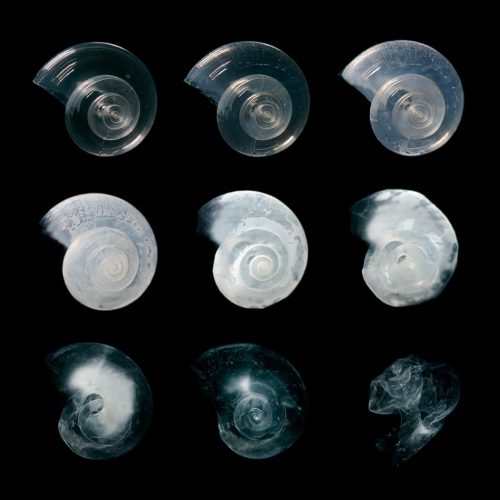

- 4.42 > In einem Laborexperiment haben Forscher die antarktische Flügelschnecke Limacina helicina antarctica unter jenen Versauerungsbedingungen gehalten, wie sie für das Jahr 2100 vorhergesagt werden – vorausgesetzt, die Menschheit reduziert ihren Kohlendioxidausstoß nicht. Das Ergebnis: Die Kalkschale der Meeresschnecke löste sich innerhalb von 45 Tagen auf.

- Das Maß für die Konzentration der Wasserstoffionen in einer Lösung ist der sogenannte pH-Wert. Dieser Zahlenwert gibt die Konzentration jedoch als negativen dekadischen Logarithmus an. Das bedeutet, je mehr Wasserstoffionen in einer Lösung vorhanden sind, desto kleiner ist der pH-Wert. Der mittlere pH-Wert der Meeresoberfläche ist seit dem Jahr 1860 von 8,2 auf 8,1 gesunken. Dieser vermeintlich kleine Schritt auf der logarithmischen pH-Skala entspricht einem realen Anstieg des Säuregehalts um 26 Prozent – eine Veränderung, wie sie die Weltmeere und ihre Bewohner in den letzten Jahrmillionen nicht erlebt haben. Bis zum Jahr 2100 wird der pH-Wert der Ozeane voraussichtlich um weitere 0,3 bis 0,4 Einheiten sinken und das Meerwasser so um hundert bis 150 Prozent saurer werden. Das heißt nicht, dass die Ozeane tatsächlich sauer sind, denn auch bei Werten um 7,7 bleiben sie chemisch betrachtet basisch, doch sind sie – relativ gesehen – saurer als zuvor.

Alle Meereslebewesen, die wie Fische, Muscheln oder Seesterne im Wasser atmen, haben im Vergleich zu Landlebewesen fünf- bis 20-mal weniger Kohlendioxid im Blut. Forscher nehmen deshalb an, dass kohlendioxidreicheres Wasser die Meeresbewohner auf eine andere, vermutlich dramatischere Art und Weise beeinflussen wird als Lebewesen, die Luft atmen. Steigt die Kohlendioxidkonzentration in den Körperflüssigkeiten eines Lebewesens, führt diese auch dort zu einer Versauerung und beeinträchtigt unter anderem den Transport von Stoffen durch die Zellmembranen.

Besonders gefährdet sind kalkbildende Organismen wie Muscheln, Korallen, Stachelhäuter oder bestimmte Planktonarten, denn sie benötigen Kalziumkarbonate, um ihre Schalen und Skelette zu bilden. Die Konzentration dieser Mineralien im Meerwasser sinkt jedoch mit zunehmender Versauerung. Das bedeutet für die Organismen: Je saurer das Wasser wird, desto mehr Aufwand müssen sie betreiben, um ihre Schalen und Skelette zu bilden. Je mehr Energie die Lebewesen aber in die Kalkbildung investieren, desto weniger bleibt ihnen für andere überlebenswichtige Prozesse wie Wachstum oder Fortpflanzung. Auf lange Sicht sinken also die Größe, das Gewicht und die allgemeine Fitness der Organismen. Mit zunehmender Versauerung steigt außerdem die Gefahr, dass das saurere Wasser bestehende Muschelschalen, Schneckenhäuser oder Korallenriffe angreift und sie beschädigt oder sogar vollständig zersetzt.

Die Ozeanversauerung beeinflusst Organismen also ganz direkt – vor allem in den Polarregionen, wo die meisten Organismen schon heute nur überleben, weil sie ihren Energieverbrauch weitestgehend reduziert haben. Das heißt, viele Meeresbewohner haben kaum Energiereserven, um versauerungsbedingten Mehraufwand zu leisten. Erschwerend kommt hinzu, dass Meeresversauerung und -erwärmung Hand in Hand gehen. Das Wechselspiel beider Prozesse kann die Wirkung der Ozeanversauerung je nach Art verstärken oder aber auch abschwächen. Fakt ist jedoch, dass die Effekte auf einzelne Mitglieder des Nahrungsnetzes indirekt die gesamte Lebensgemeinschaft des Meeres beeinflussen.

Hotspots der Ozeanversauerung

Die eisfreien Gebiete des Nord- und Südpolarmeers nehmen im Vergleich zum Weltozean mehr Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf und versauern schneller als wärmere Meeresregionen. Das liegt in erster Linie an den immer noch vergleichsweise niedrigen Wassertemperaturen der Polarmeere. Gase wie Sauerstoff und Kohlendioxid lösen sich leichter in kaltem Wasser. In der Arktis tragen die großen Flüsse zudem viel organisches Material in die Randmeere ein. Wenn dieses von Mikroorganismen zersetzt wird, entsteht ebenfalls Kohlendioxid, welches die Versauerung des Nordpolarmeers vorantreibt. Das gilt vor allem für die Laptewsee, die Ostsibirische See sowie die Tschuktschensee. Das Schmelzen der großen Eismassen verstärkt den Trend zusätzlich. Gelangt nämlich Schmelzwasser in das Meer, verdünnt es dessen Wassermassen. Das heißt, die Konzentration der Kalziumkarbonationen nimmt ebenfalls ab. Bei Algenblüten dagegen wird Kohlendioxid aus dem Meer entfernt und der pH-Wert des Wassers steigt wieder. Aus diesem Grund unterliegt der pH-Wert des Meerwassers insbesondere in den Polarmeeren natürlichen Schwankungen.

Forscher sehen bereits deutliche Anzeichen dafür, dass die Polarmeere versauern. Die Reaktionen ihrer Bewohner auf den sinkenden pH-Wert des Wassers aber unterscheiden sich deutlich. In Labor- und Feldexperimenten überraschten zum Beispiel die Viren- und Bakteriengemeinschaften mit einer erstaunlich großen Widerstandskraft. Ein Teil der Bakterienarten wuchs in saurerem Wasser sogar besser als in Wasser mit einem normalen pH-Wert. Ähnlich robust zeigte sich auch das Phytoplankton. Dennoch geben die Forscher keine Entwarnung, denn wenn die Algen in den Experimenten erst einmal auf die Versauerung reagierten, zog das in der Regel grundlegende Artenverschiebungen für das gesamte Nahrungsnetz nach sich.

- 4.43 > Weil sich Gase wie Sauerstoff und Kohlendioxid leichter in kaltem Wasser lösen, versauern die Polarmeere deutlich schneller als Gewässer in den mittleren und tropischen Breiten. Gleichzeitig sinkt mit zunehmender Versauerung der Polarmeere die Konzentration wichtiger Kalziumkarbonate im Wasser.

- Zu den Profiteuren der Versauerung zählen Großalgen wie der arktische Kelp Saccharina latissima, auch Zuckertang genannt. Der steigende Kohlendioxidgehalt im Wasser erleichtert ihnen bis zu einem gewissen Grad die Photosynthese, sodass die Algen besser wachsen. Experimente belegen zudem, dass auch arktische Kaltwasserkorallen in einer saureren Umgebung ihr Kalkskelett bilden können – vorausgesetzt, sie finden ausreichend Futter, um ihren steigenden Energiebedarf zu decken. Langfristig befürchten Forscher aber, dass die Versauerung des Wassers zu Auflösungserscheinungen an den Fundamenten der Riffe führen könnte. Diese bestehen aus dem Kalk abgestorbener Korallen, der sich auflösen könnte, sollte der Säuregehalt des Nordpolarmeers steigen.

Zu den Verlierern der Versauerung gehören dagegen die arktischen und antarktischen Flügelschnecken. Diese Tiere tragen ein Schneckenhaus aus Kalk. Forscher beobachteten in Experimenten, dass die Schneckenhäuser unter Versauerungsbedingungen in der Regel kleiner und instabiler waren und größere Schäden aufwiesen als in Wasser mit normalem pH-Wert. Der grüne Seeigel Strongylocentrotus droebachiensis produziert in saurerem Wasser weniger Nachwuchs, weil die Eier schlechter befruchtet werden. Außerdem steigt die Zahl von Missbildungen bei den Embryos. Düstere Vorhersagen gibt es auch für die Stachelhäuter der antarktischen Schelfmeere. Diese Meeresregionen werden voraussichtlich so schnell versauern, dass Stachelhäuter wie Seeigel und Seesterne in tiefere Gebiete werden abwandern müssen, wenn sie nicht im saureren Wasser Schaden nehmen wollen.

Fische gehören nach den Meeressäugern zu den am höchsten entwickelten Lebewesen im Weltozean. Sie können auf komplexe Regulationsmechanismen zurückgreifen, um sich an wechselnde Temperaturen und Kohlendioxidkonzentrationen im Wasser anzupassen. Die Tiere neutralisieren das überschüssige Kohlendioxid in ihrem Körper mithilfe säureregulierender Prozesse in ihren Kiemen, im Darmtrakt und in der Leber. Biologen haben diesen Effekt in der Vergangenheit ausführlich untersucht und dabei festgestellt, dass Fische innerhalb von wenigen Stunden einen niedrigeren pH-Wert ausgleichen können.

- Die Forscher fanden allerdings auch heraus, dass diese Mechanismen erst bei ausgewachsenen Fischen umfassend funktionieren. Jungfische dagegen können sich noch nicht ausreichend schützen und reagieren deutlich auf eine Versauerung des Meeres – so zum Beispiel der Nachwuchs des Kabeljaus. In Versauerungsexperimenten schlüpften die Fischlarven in kleinerer Zahl aus dem Ei, waren zu diesem Zeitpunkt deutlich kleiner als unter normalen Umweltbedingungen und verbrauchten mehr Sauerstoff. Gleichzeitig starben bei pH-Werten, wie sie für das Ende des 21. Jahrhunderts vorausgesagt werden, doppelt so viele Jungfische in den ersten 25 Tagen ihres Lebens als unter heutigen Bedingungen. Studien mit jungem Atlantischem Hering ergaben, dass der Fischnachwuchs in versauertem Wasser häufiger Organschäden und -missbildungen aufweist. Diese fielen umso schwerwiegender aus, je saurer das Wasser in den Testbecken war.

Solche artspezifischen Folgen der Ozeanversauerung verändern indirekt das gesamte Artengefüge der Polarmeere – etwa, indem eine Art infolge der Versauerung klare Wettbewerbsnachteile erfährt, während ihre Konkurrenten unbeeindruckt bleiben. Biologen nehmen zum Beispiel an, dass nicht kalzifizierende Algenarten künftig deutlich bessere Wachstumsbedingungen vorfinden werden als kalkbildende Algen. Eine solche Entwicklung könnte langfristig dazu führen, dass an jenen Stellen, wo heute noch große Kelpwälder wachsen, künftig eher mattenähnliche Algenteppiche gedeihen. Die Versauerung könnte aber auch zur Folge haben, dass wichtige Kalk-strukturen im Meer verloren gehen – und mit ihnen die Arten, die auf oder in diesen Strukturen leben. Gefährdet sind hier insbesondere Kaltwasserkorallenriffe, Muschel- und Maerlbänke. Letztere sind küstennahe Sand- oder Kiesbänke, die zu mehr als 50 Prozent aus verzweigten lebenden und toten Rotalgen bestehen. Muschelbänke zum Beispiel dienen vielen Seevögeln und Meeressäugern wie dem Walross als Futterquelle. Sollten sie infolge der Versauerung absterben, fehlt nicht nur den höher entwickelten Tieren, sondern auch dem Menschen eine entscheidende Lebensgrundlage.

Verschärft wird die Situation durch das Zusammenspiel von Ozeanversauerung und Meereserwärmung. Eine große Metaanalyse hat ergeben, dass arktische Meeresbewohner empfindlicher auf saureres Wasser reagieren, wenn ihre Umgebung gleichzeitig wärmer wird. Das gilt beispielsweise für Flügelschnecken und Fische. Sollten sich beispielsweise die Versauerung und Erwärmung der Barentssee so fortsetzen wie bisher, wird die dort ansässige und für die Fischerei enorm wichtige Kabeljaupopulation vermutlich bis zum Ende dieses Jahrhunderts zusammenbrechen. In Studien mit antarktischen Fischen und Seeigeln wiederum wurde deutlich, dass Temperaturveränderungen die Tiere in einem deutlich größeren Ausmaß unter Stress setzte als saurer werdendes Wasser. An Letzteres konnten sich viele Versuchstiere anpassen. Allerdings benötigten sie dafür jede Menge Zeit, die sie in freier Natur vermutlich nicht haben werden.

Die großen Unterschiede in den Reaktionen der einzelnen Arten auf die zunehmende Versauerung und Erwärmung der Polarmeere erschwert es den Wissenschaftlern bislang, allgemeingültige Aussagen zu treffen. Außerdem fehlen vor allem für die Antarktis aussagekräftige Langzeitstudien, die mehrere Umweltfaktoren berücksichtigen. Alle bisherigen Ergebnisse und Prognosen deuten aber darauf hin, dass mit dem sinkenden pH-Wert des Wassers grundlegende Veränderungen der Lebensgemeinschaften einhergehen werden, die zumindest in der Arktis auch den Menschen unmittelbar treffen werden.

- 4.44 > Rentiere auf Spitzbergen haben sich angewöhnt, in Wintern mit viel Regen und überfrierender Schnee- oder Eisdecke vom Meer angespülten Seetang zu fressen.

Veränderungen für Tiere an Land

Der Klimawandel verändert auch die Landflächen der Polarregionen und somit den Lebensraum ihrer Bewohner – vor allem in der Arktis. Die Schneedecke schmilzt heute in vielen Regionen deutlich früher im Jahr, das Meereis zieht sich früher und länger zurück, und die Vegetation beginnt aufgrund der wärmeren Temperaturen früher im Jahr zu sprießen. Dieser Wandel hat Folgen. Forscher beobachten, dass polare Arten ihre Verbreitungsgebiete Richtung Norden verschieben, während an der Südgrenze subarktische Arten einwandern. Die ganze Tundra ist in Bewegung, selbst Elche machen sich auf den Weg, wie ein sibirischer Rentierhirte schon vor mehr als fünf Jahren beobachtete.

In Zukunft dürften die Veränderungen noch dramatischer ausfallen, denn selbst wenn es der Menschheit gelingt, die globale Erwärmung auf zwei Grad Celsius zu begrenzen, werden die Lufttemperaturen in der Arktis um 2,8 bis 7,8 Grad Celsius steigen und Arten aus südlicheren Gefilden den Weg bereiten. Den einzigartigen Lebensgemeinschaften der Hocharktis dagegen droht langfristig das Aus, denn ihre Rückzugsmöglichkeiten werden durch den Arktischen Ozean begrenzt. Überlebenschancen werden vermutlich nur jene polaren Arten haben, denen es gelingt, sich in Höhenlagen oder aber auf entlegene Inseln zurückzuziehen.

Welche Arten künftig in der Arktis überleben werden, wird sich vor allem im Winter entscheiden. Temperaturstress und Überflutungen durch Starkregen oder plötzliche Schneeschmelze bedrohen beispielsweise kleine Nagetiere wie Lemminge, die bislang unter der Schneedecke Schutz vor Kälte und Feinden fanden. Eisregen oder fest überfrierende Schneedecken behindern auch Karibus, Rentiere und Moschusochsen bei der Futtersuche. Die überlebenswichtigen Flechten sind dann so fest im Eis eingeschlossen, dass die Tiere sie mit ihren Hufen nicht freikratzen können. Die Tiere drohen zu verhungern, vor allem wenn es sich um Herden handelt, die auf arktischen Inseln oder in sehr isolierten Gebieten leben und demzufolge kaum eine Chance haben, in andere Regionen abzuwandern. Die Rentiere im Westen Spitzbergens sind deshalb dazu übergegangen, in Wintern mit stark vereistem Untergrund am Strand nach Futter zu suchen. Die Tiere ziehen dann die Küste entlang und fressen angeschwemmten Kelp und Seetang. Die salzigen Algen scheinen jedoch nur eine Notlösung zu sein, denn in Wintern mit gewohnten polaren Witterungsbedingungen begeben sich die Tiere wieder auf die Suche nach Flechten.

Die zunehmende Erwärmung der Arktis bringt jedoch auch den Kalender der Natur durcheinander. Das heißt, die zeitliche Abfolge wichtiger biologischer Abläufe verschiebt sich. In einigen Regionen Grönlands beginnt die Vegetation mittlerweile 30 Tage früher im Jahr zu wachsen. Die Kälber der Rentiere aber werden weiterhin zur gewohnten Zeit geboren, denn der Fortpflanzungsrhythmus der Tiere wird durch die Tageslänge gesteuert und nicht durch die Temperatur. Fanden die Rentierkühe und ihr Nachwuchs früher also genau zur richtigen Zeit das qualitativ beste Futter, kommen sie inzwischen zu spät, wodurch die Sterblichkeit der Kälber gestiegen ist.

Veränderungen der polaren Pflanzenwelt

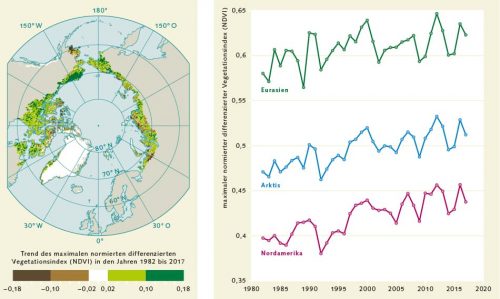

Mit Blick auf die Vegetation stellen sich Forscher bereits seit mehreren Jahrzehnten die Frage, ob die Erwärmung und der steigende Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre den Pflanzen im Nordpolargebiet einen Wachstumsschub verleihen werden oder ob die zunehmende Wärme den kälteadaptieren Gewächsen schadet – und es dadurch langfristig eher zu einem Verlust der Artenvielfalt kommen wird.

Die Antwort darauf lautet bislang: sowohl als auch, denn die Entwicklung verläuft nicht einheitlich. In einigen Regionen der arktischen Tundra beobachten Forscher eine Zunahme der pflanzlichen Biomasse (Arctic Greening). Das heißt, die Pflanzen kurbeln vor allem infolge der steigenden Sommertemperaturen ihren Stoffwechsel an, wachsen früher und stärker und breiten sich Richtung Norden aus. Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung auf dem North Slope in Alaska sowie in den südlichen Tundrengebieten Kanadas und Ostsibiriens. In diesen Gebieten wachsen zum Beispiel strauchförmige Weiden und Erlen heutzutage deutlich weiter in die Höhe, als dies früher der Fall war. Die Triebe der Sträucher sind dicker und die Gewächse bilden mehr Äste und Zweige aus. Pflanzen wie der Alpensäuerling (Oxyria digyna) kommen früher im Jahr zum Vorschein und tragen größere und grünere Blätter, und selbst an vielen exponierten Standorten, an denen früher nur Schotter zu finden war, sprießen mittlerweile Gräser.

- 4.45 > Forscher nutzen seit den 1970er-Jahren Satellitendaten, um die Vegetationsentwicklung in der Arktis zu beobachten. Dazu erstellen sie mithilfe der Daten aus dem All den sogenannten normierten differenzierten Vegetationsindex (NDVI). Dieser fällt umso höher aus, je mehr Gefäßpflanzen in einer Region wachsen (Arctic Greening). Stirbt die Vegetation dagegen ab, sinkt der Index (Arctic Browning).

- Es gibt aber auch Gebiete, in denen der Trend gegenläufig ist und die Vegetationsdichte und die Biomasse trotz steigender Sommertemperaturen abnehmen (Arctic Browning). Zu diesen Regionen zählen zum Beispiel das Yukon-Kuskokwim-Delta im Westen Alaskas, die Hocharktis auf dem kanadisch-arktischen Archipel sowie die nordwestliche sibirische Tundra. Hier haben verschiedene Extremereignisse wie winterliche Wärmeepisoden mit plötzlicher Schneeschmelze, Vereisungen durch ungewöhnlichen Winterregen, Tundrenfeuer, anhaltende Trockenheit oder auch Schädlingsplagen in den angrenzenden Wäldern die Lebensbedingungen der Pflanzen verschlechtert. Mit dem Auftauen des Permafrosts steigt zudem die Gefahr von Überflutungen, stehendem Wasser in Senken und Erosion.

Aufgrund dieser unterschiedlichen Entwicklungen schlussfolgern Wissenschaftler, dass es im Zuge des Klimawandels zu komplexen Wechselwirkungen zwischen der Vegetation, der Atmosphäre, dem mit Permafrost durchsetzten Erdreich und pflanzenfressenden Tieren kommen wird. Das Ausmaß der Erwärmung allein entscheidet also nicht darüber, ob die Vegetationsdecke in einer bestimmten Region dichter und grüner wird. Ein verstärktes Pflanzenwachstum deutet vielmehr darauf hin, dass ein Gebiet in seiner Gesamtheit auf die Erwärmung reagiert.

Mit Blick auf die Zukunft ist zudem noch ungewiss, ob das Pflanzenwachstum in der Arktis auch dann noch zunehmen wird, wenn der Klimawandel so weit vorangeschritten ist, dass die Temperatur der Vegetation keine Grenzen mehr setzt. Computersimulationen sagen voraus, dass die Vegetation weiter Richtung Norden vordringen wird. Sollte die Menschheit ihre Kohlendioxidemissionen nicht drastisch reduzieren, wird es in der Arktis zum Ende des 21. Jahrhunderts nur noch einige wenige Gebiete geben, in denen polare Kälte das Pflanzenwachstum behindert. Einfach aber dürfte es für die Pflanzen in der Arktis auch dann nicht werden. Solange die Erdachse nämlich ihre Neigung beibehält, werden die Winter in den Polarregionen weiterhin lang und dunkel bleiben und die sommerliche Wachstumsperiode somit herausfordernd kurz.

- 4.46 > Auf Herschel Island im äußersten Norden Kanadas hat das Pflanzenwachstum im Zuge des Klimawandels zugenommen, wie diese zwei Fotos belegen. Das linke Bild wurde im Jahr 1987 aufgenommen, das rechte Bild zwei Jahrzehnte später.

Mit dem Tempo steigt das Risiko

Die Tier- und Pflanzenwelt der Arktis und Antarktis haben Jahrmillionen gebraucht, um sich an die extremen polaren Lebensbedingungen anzupassen. Im Vergleich dazu gehen die gegenwärtigen, durch die globale Erwärmung getriebenen Klimaänderungen in einem solchen Tempo vonstatten, dass die polaren Ökosysteme und ihre zum Teil hochspezialisierten Organismen Gefahr laufen, sich nicht ausreichend schnell anpassen zu können. Der anthropogene Klimawandel bedroht somit massiv die Artenvielfalt polarer Lebensgemeinschaften und auf diese Weise auch ihre Funktionalität.

Heute weiß man, dass die Nahrungsbeziehungen in den polaren Ökosystemen deutlich komplexer und artenreicher sind, als man es früher angenommen hat. Daran schließt sich die Erkenntnis, dass die Menschheit bislang relativ wenig über die Biodiversität vieler polarer Organismengruppen weiß. Wissenschaftler kannten zum Beispiel im Jahr 2014 weniger als zwei Prozent aller Antarktisbewohner gut genug, um klimabedingte Veränderungen in ihrer Lebensweise feststellen zu können. Entsprechend wenig können die Forscher bislang auch über die möglichen Reaktionen der betroffenen Lebensgemeinschaften sagen. In jenen Teilbereichen, die gut erforscht sind, wird eines jetzt schon deutlich: Dort, wo der Klimawandel bereits seine Wirkung entfaltet, sehen die natürlichen polaren Lebensgemeinschaften heute anders aus als vor Beginn der Industrialisierung.