Von der Schwierigkeit, das Meer zu verwalten

Fehlender Gemeinschaftssinn

Das Meer und seine Ökosystemleistungen sind ein Allgemeingut. Anders als zum Beispiel private Grundstücke an Land gehören sie nicht Einzelnen, sondern stehen der Allgemeinheit zur Verfügung. Viele der Ressourcen im Meer sind begrenzt wie etwa die Fischbestände. Bedienen sich einzelne Nationen oder Unternehmen nach Gutdünken aus dem Meer, sind diese Ressourcen früher oder später erschöpft. So gelten heute viele Fischbestände als überfischt, weil über Jahre zu viel gefangen wurde. Volkswirtschaftler bezeichnen solche Allgemeingüter (wie die Fische des Meeres), die zwar frei nutzbar, aber nur begrenzt verfügbar sind, auch als „Allmendegüter“. Ursprünglich bezog sich der Begriff auf Landflächen, die Bürger einer Gemeinde gemeinsam nutzten, beispielsweise Äcker oder Weiden. Das Problem bei der Nutzung der Allmendegüter bestand und besteht darin, dass die Beteiligten um diese Art von Ressourcen konkurrieren. Nutzt ein Unternehmen oder ein Staat eine Allmenderessource, steht den anderen Beteiligten davon weniger zur Verfügung. Rein wirtschaftlich betrachtet, ist es für ein Unternehmen oder einen Staat also lohnend, diese Ressource möglichst stark auszubeuten, um sich einen möglichst großen Anteil zu sichern und entsprechende Gewinne zu erzielen. Diese Handlungsweise hat in den vergangenen Jahrzehnten dazu geführt, dass das Meer immer stärker geschädigt wurde, nicht nur durch maßlose Fischerei. So ist beispielsweise auch die Einleitung von Schadstoffen aus der Industrie oder aus Kommunen letztlich eine egoistische Nutzung des Allmendeguts. Sie erspart dem einzelnen Unternehmen, der Kommune oder dem Staat hohe Ausgaben für die Entsorgung der Schadstoffe, indem die Küstengewässer als kostenloses Auffangbecken für Abwässer genutzt werden. Der Schutz von Allmendegütern hingegen ergibt nur dann einen Sinn, wenn viele Nutzer bzw. Staaten kooperieren. Das verdeutlicht das Beispiel des Fischfangs auf der Hohen See, in den internationalen Gewässern. Hier gilt das Prinzip der Freiheit des Meeres, nach dem alle Nationen nach Belieben Fischfang betreiben können. Verzichtete ein Staat allein auf den Fischfang, um überfischte Bestände zu schützen, wäre das wirkungslos, wenn andere Staaten weiter im Übermaß fangen würden. Das Meer wird sich künftig folglich nur dann umfassend schützen lassen, wenn alle an einem Strang ziehenwenn alle an einem Strang ziehen.Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in:

„Ocean Governance“ – ein schwammiger Begriff

Meeresschutz geht alle an. Doch bleibt die Frage, wie sich die Nutzung des Meeres so regulieren und verwalten lässt, dass sie nachhaltig ist. In diesem Zusammenhang sprechen Wissenschaftler heute oft von „Governance“. Im Deutschen findet sich für diesen englischen Terminus keine adäquate Übersetzung. Am ehesten noch lässt er sich mit Begriffen wie „Regierungsführung“ oder „Lenkungsform“ umschreiben. Ähnlich wie bei der Bezeichnung „Nachhaltigkeit“ existiert heute keine einheitliche Definition des Ausdrucks „Ocean Governance“.

Eine allgemeingültige Begriffsbestimmung versuchte der Club of Rome, eine internationale Nichtregierungsorganisation und Expertenrunde, die 1968 gegründet wurde und sich mit den negativen Konsequenzen des Wirtschaftswachstums befasst. Demnach ist „Ocean Governance“ das „Hilfsmittel, mit dem Meeresaspekte durch Regierungen, die lokale Bevölkerung, die Industrie, Nichtregierungsorganisationen und andere Interessengruppen geregelt werden. Dabei spielen sowohl nationale und internationale Gesetze oder politische Maßnahmen als auch Sitten, Traditionen, Kultur und diverse verwandte Institutionen und Prozesse eine Rolle“.

- 3.1 > Ein Fabrikschiff, auf dem Fisch noch an Bord weiterverarbeitet wird. Ob diese großindustrielle Form der Fischerei zum Niedergang eines Fischbestands beiträgt, hängt davon ab, in welchem Zustand sich dieser befindet.

Denken in Zonen

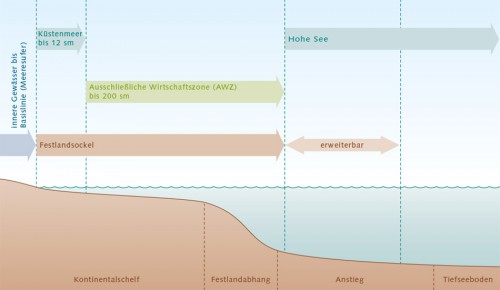

Dass dieses Ideal einer global nachhaltigen Ocean Governance bis heute nicht erreicht ist, hat mehrere Gründe. Eine Ursache ist die Unterteilung des Meeres in verschiedene Zonen, für die jeweils andere Institutionen zuständig sind. Nach dem Seerechtsübereinkommen (SRÜ), das 1982 von der UN-Seerechtskonferenz als eine Art globale Verfassung der Meere verabschiedet wurde und 1994 in Kraft trat, werden heute folgende Meeresgebiete unterschieden:

- KÜSTENMEER: Das Küstenmeer ist die 12-Seemeilen-Zone. Es gehört zum Hoheitsgebiet eines Staates. Dort gilt das Recht der friedlichen Durchfahrt für die internationale Schifffahrt. Die übrigen Aktivitäten in dieser Zone unterliegen der Gesetzgebung der einzelnen Staaten. Die Gesetz-gebung muss aber den international vereinbarten Regeln entsprechen, sofern der Staat das SRÜ ratifiziert hat. AUSSCHLIESSLICHE WIRTSCHAFTSZONE (AWZ): Diese erstreckt sich vom äußeren Rand des Küstenmeeres bis in eine Entfernung von 200 Seemeilen (circa 370 Kilometer) vor der Küste. Die AWZ wird daher auch als 200-Seemeilen-Zone bezeichnet (200-sm-Zone). Zur AWZ zählen der Meeresboden und die Wassersäule. Anders als das Küstenmeer gehört die AWZ nicht zum Hoheitsgebiet eines Staates. Gleichwohl darf allein der Küstenstaat in seiner AWZ Ressourcen wie etwa Erdöl und Erdgas, mineralische Rohstoffe oder auch die Fischbestände ausbeuten. Andere Nationen dürfen die Rohstoffe nur dann nutzen, wenn der Küstenstaat zustimmt. Die Ressourcengewinnung in der AWZ unterliegt der Gesetzgebung des Küstenstaats, welche wiederum den internationalen Regeln des SRÜ entsprechen muss.

- FESTLANDSOCKEL: Als Festlandsockel wird der flach oder steil abfallende Meeresboden vor der Küste bezeichnet, der eine natürliche geologische Verlängerung des Festlands ist. Im Fall einer solchen geologischen Forma-tion kann der Staat den Meeresboden und dessen Bodenschätze bis zu maximal 350 Seemeilen vor der Küste ausbeuten. Er kann also seine Festlandsockelrechte ausdehnen.

- HOHE SEE: An die 200-Seemeilen-Zone schließt sich die Hohe See an, die kein Nationalstaat für sich beanspruchen darf. Sie steht allen Staaten für eine Nutzung offen. Gleichwohl wird die Nutzung der Ressourcen in weiten Teilen der Hohen See reguliert. Die Fischerei etwa wird durch eine der Regionalen Organisationen für das Fischereimanagement (Regional Fisheries Management Organisations, RFMOs)Regionalen Organisationen für das Fischereimanagement (Regional Fisheries Management Organisations, RFMOs)und deren Mitgliedsländer reguliert, die beispielsweise Höchstfangmengen für Fischarten vorgeben. Für die Nutzung und Verteilung der Rohstoffe am Meeresboden hingegen ist allein die Internationale Meeresbodenbehörde der Vereinten Nationen (International Seabed Authority, ISA)Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in:Internationale Meeresbodenbehörde der Vereinten Nationen (International Seabed Authority, ISA)zuständig.Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in:

- 3.2 > Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (SRÜ) teilt das Meer in verschiedene Rechtszonen auf. Die Souveränität eines Staates nimmt dabei mit zunehmender Entfernung von der Küste ab. An die inneren Gewässer schließt sich das Küstenmeer an, das auch 12-Seemeilen-Zone genannt wird. Hier ist die Souveränität des Küstenstaats bereits eingeschränkt, weil es Schiffen aller Länder erlaubt ist, diese Gewässer zu durchfahren. In der sich bis zu 200 Seemeilen vor der Küste erstreckenden Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) hat ein Küstenstaat das alleinige Recht, lebende und nicht lebende Ressourcen zu explorieren und zu ernten. So darf er Erdöl und Erdgas, mineralische Rohstoffe oder auch Fischbestände ausbeuten. Im Bereich des Festlandsockels, der eine natürliche Verlängerung des Festlands darstellt und über die Ausschließliche Wirtschaftszone hinausreichen kann, darf er Ressourcen am Meeresgrund explorieren und ernten. An die Ausschließliche Wirtschaftszone schließt sich das Gebiet der Hohen See an.

3.3 > Eine Konferenz im März 1982 bei den Vereinten Nationen in New York zum Seerechtsübereinkommen. Das SRÜ ist eines der größten Regelwerke zur Governance der Meere.

3.3 > Eine Konferenz im März 1982 bei den Vereinten Nationen in New York zum Seerechtsübereinkommen. Das SRÜ ist eines der größten Regelwerke zur Governance der Meere.  Diese Zonierung steht im Grunde im Widerspruch zu einer umfassenden nachhaltigen Governance des Meeres. Fischbestände bewegen sich zum Teil über weite Strecken. Giftstoffe wandern mit den Meeresströmungen über Staatsgrenzen hinweg und weit über eine AWZ hinaus. Und schließlich gibt es heute infolge des Klimawandels, insbesondere der Ozeanversauerung und -erwärmung, Bedrohungen, die alle Meeresgebiete gleichermaßen betreffen, über sämtliche Zonen und Grenzen hinweg.

Diese Zonierung steht im Grunde im Widerspruch zu einer umfassenden nachhaltigen Governance des Meeres. Fischbestände bewegen sich zum Teil über weite Strecken. Giftstoffe wandern mit den Meeresströmungen über Staatsgrenzen hinweg und weit über eine AWZ hinaus. Und schließlich gibt es heute infolge des Klimawandels, insbesondere der Ozeanversauerung und -erwärmung, Bedrohungen, die alle Meeresgebiete gleichermaßen betreffen, über sämtliche Zonen und Grenzen hinweg.

Das Seerechtsübereinkommen verpflichtet die Vertragsstaaten in Artikel 192 dazu, die Meeresumwelt zu schützen und zu bewahren. Zudem führt Artikel 192 ff. einen Pflichtenkatalog auf, nach dem die Staaten Ressourcen in nachhaltiger und umweltschonender Weise nutzen und die Meeresverschmutzung verringern sollen. Eine eindeutige Definition von Nachhaltigkeit oder konkrete Vorgaben für den Umweltschutz liefert das SRÜ aber nicht. Weder beschreibt es im Detail, wie Ressourcen genutzt werden sollen, noch kann es beispielsweise Fangquoten für die Fischerei festlegen. Die Konkretisierung des Umweltschutzes wird den einzelnen Vertragsstaaten überlassen. So ist es heute verbreitet, dass manche Küstenstaaten aus mangelndem politischem Interesse oder aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln den Meeresschutz vernachlässigen. Ein einheitliches globales Schutzniveau für das Meer wurde bis heute nicht erreicht. Ähnlich ist es bei der Fischerei in den internationalen Gewässern der Hohen See. Nach den Vorgaben durch das SRÜ wird die Fischerei in den meisten internationalen Meeresgebieten heute durch eine der RFMOs reguliert. In diesen RFMOs sind meist die Anrainerstaaten eines Meeresgebiets und einige wenige größere Fischereinationen organisiert. So gehören beispielsweise der für den Nordostatlantik zuständigen RFMO, der Kommission für die Fischerei im Nordostatlantik (North East Atlantic Fisheries Commission, NEAFC), die Europäische Union, Island, Norwegen und die Russische Föderation an. Andere Nationen, die nicht der jeweils zuständigen RFMO angehören, dürfen in den RFMO-Gebieten eigentlich nicht fischen. Dennoch könnte in diesen Gebieten nahezu unbehelligt illegaler Fischfang betrieben werden, da dieses Fehlverhalten selten sanktioniert wird. Trotz einer Regulierung der Fischerei können dadurch auch in RFMO-Gebieten Fischbestände überfischt werden.

Zu viele Institutionen mischen mit

Eine weitere Ursache dafür, dass bis heute keine umfassende nachhaltige Ocean Governance erreicht wurde, ist, dass für die verschiedenen Arten der Meeresnutzung jeweils andere Institutionen zuständig sind. Auf der höchsten politischen Ebene befassen sich zunächst die verschiedenen Einrichtungen unter dem Dach der Vereinten Nationen (United Nations, UN) mit den unterschiedlichen Nutzungs- und Schutzaspekten des Meeres, so beispielsweise die ISA mit Sitz in Kingston, Jamaika, oder die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (International Maritime Organization, IMO) in London, die die Regeln für die internationale Handelsschifffahrt vorgibt. Diese werden in völkerrechtlichen Verträgen, den Übereinkommen, festgelegt. Ein Beispiel dafür ist das Ballastwasser-Übereinkommen. Ballastwasser wird in speziellen Schiffstanks gelagert. Es dient dazu, leere oder kaum beladene Schiffe stabil zu halten. Je nachdem ob ein Schiff in einem Hafen be- oder entladen wird, wird Ballastwasser in einen Tank gepumpt oder in den Küstengewässern wieder abgelassen. Mit dem Ballastwasser wiederum können Meeresorganismen von einem Teil der Welt in einen anderen gelangen. Wenn sie dort sesshaft werden und einheimische Arten verdrängen, können ganze Lebensräume ihr Gesicht verändern. Um die Einwanderung fremder Arten, die sogenannte Bioinvasion, zu bekämpfen, soll das Ballastwasser künftig gemäß Übereinkommen mit speziellen Behandlungsanlagen auf dem Schiff gereinigt werden.

- 3.5 > Ballastwasser wird in einem Hafen abgepumpt. Durch das Ballastwasser gelangen Bioinvasoren von einem Ökosystem in ein anderes. Manche der Organismen vermehren sich in fremden Gewässern so stark, dass sie einheimische Arten verdrängen. Deshalb schreibt das Ballastwasser-Übereinkommen der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation vor, dass das Ballastwasser künftig gereinigt werden muss.

Zusatzinfo Die Spielregeln der internationalen Ocean Governance

- Die IMO hat auch das Recht, auf Antrag von Mitgliedstaaten besonders sensible Meeresgebiete (PSSA, Particularly Sensitive Sea Areas) unter Schutz zu stellen. Dort ist der Schiffsverkehr eingeschränkt oder verboten, um be-deutende Fischgründe, Aufzuchtgebiete von Walen oder ökologisch wertvolle Gebiete zu schützen.

Ein weiteres Beispiel für ein Übereinkommen, das unter dem Dach der IMO verabschiedet wurde, ist das Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung (MARPOL 73/78). In Anhang V schreibt es der Schifffahrt seit 1988 vor, welche Abfälle an Bord gesammelt werden müssen. Laut MARPOL dürfen beispielsweise Speisereste nur außerhalb der 12-Seemeilen-Zone entsorgt werden. Plastikmüll wiederum darf gemäß Anhang III gar nicht über Bord geworfen werden.

Die Beispiele zeigen, dass sich mit dieser sektoralen Zuständigkeit von UN-Behörden wie der IMO oder ISA durchaus einzelne Meeresschutzziele erreichen lassen. Doch ist diese in verschiedene Sektoren unterteilte Governance auch hinderlich. So ist es heute beispielsweise keiner UN-Behörde möglich, Meeresgebiete komplett unter Schutz zu stellen – also einen Schutz durchzusetzen, der den Meeresboden, die Wassersäule und die Fischbestände gleichermaßen umfasst, die Schifffahrt reguliert und andere Nutzungen wie etwa die Förderung von Erdgas und Erdöl verbietet.

Auf globaler Ebene kommen außerdem UN-Behörden hinzu, zu deren Aufgaben Meeresaspekte nur zu einem Teil gehören. Die Welternährungsorganisation (Food and Agricultural Organization, FAO) etwa erfasst Daten zum Zustand der Fischbestände weltweit. Sie hat im Laufe der Jahre zahlreiche Richtlinien für verantwortungsvolle Fischerei und nachhaltigen Fischfang veröffentlicht, die aber in keiner Weise rechtlich bindend, sondern lediglich Empfehlungen sind. Ob sich die Mitgliedstaaten daran halten oder nicht, bleibt diesen selbst überlassen.

Abkommen sichern Einzelinteressen

Auch auf der regionalen Ebene herrscht die sektorale Sicht auf das Meer vor. So existieren heute knapp 600 Abkommen, die von mehreren Staaten verabschiedet worden sind und die die Nutzung oder den Schutz des Meeres in einer begrenzten Region regeln. Beispiele sind das Kooperationsabkommen zwischen der Russischen Föderation und Polen zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung in der Ostsee einschließlich des Golfs von Kaliningrad durch Öl und andere Schadstoffe („Agreement between the Government of the Russian Federation and the Republic Poland Government about cooperation in pollution abatement of the Baltic Sea, including the Kaliningrad [Vislinsky] gulf, by oil and other harmful substances“) oder das Abkommen zum japanischen Langleinen-Thunfischfang zwischen Australien und Japan („Agreement on Fisheries between the Government of Australia and the Government of Japan concerning Japanese Tuna Long Line Fishing“). Die hohe Zahl der Abkommen ist nicht zwangsläufig ein Beweis für einen umfassenden regionalen Meeresschutz oder eine nachhaltige Ocean Governance. Vielmehr verdeutlicht sie, dass viele Staaten Partikularinteressen verfolgen, die im Laufe der Zeit mit den entsprechenden Verträgen abgesichert wurden.

Charlie-Gibbs- Meeresschutzgebiet Das Charlie-Gibbs-Meeresschutzgebiet befindet sich am sogenannten Mittelatlantischen Rücken. An dieser Stelle entfernen sich Kontinentalplatten voneinander, sodass immer wieder Magma aus dem Erdinnern ins Meer fließt. Dadurch wachsen am Meeresboden mit der Zeit Gebirgsstrukturen in die Höhe, die man als Rücken bezeichnet. Einzelne Abschnitte dieser Rücken werden als Bruchzonen bezeichnet. Bruchzonen werden in der Regel nach den Forschungsschiffen benannt, die sie untersucht haben. Im Fall des Charlie-Gibbs-Meeresschutzgebiets war es die „Josiah Willard Gibbs“, die sich 1968 hier länger aufgehalten hat. Der Zusatz „Charlie“ stammt von der gleichnamigen Wetterstation in der Nähe.

Wie Staaten beim regionalen Meeresschutz kooperieren

Von besonderer Bedeutung für die regionale Ocean Governance sind auch die Regional Seas Programmes (RSP). In diesen Programmen haben sich jeweils die Anrainerstaaten bestimmter Meeresregionen zusammengeschlossen, um den Meeresschutz in ihrem Gebiet zu verbessern. Die Art der Zusammenarbeit und die Schutzziele sind meist in regionalen Übereinkommen festgeschrieben. Initiiert wurden diese Programme bereits in den 1970er Jahren durch das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (United Nations Environment Programme, UNEP). Heute gibt es weltweit 13 Regional Seas Programmes, an denen 143 Staaten beteiligt sind. In ihrem Fokus stehen die folgenden 18 Meeresregionen: Antarktis, die Arabisch-Persische Region, Arktis, Karibik, Kaspi-sches Meer, Mittelmeer, Nordostatlantik, Nordostpazifik, Nordwestpazifik, Ostafrika, Ostasien, Ostsee, Pazifik, Rotes Meer und der Golf von Aden, Schwarzes Meer, Südasien, Südostpazifik, Westafrika.

Bis heute gibt es nach Einschätzung von Experten weltweit aber nur wenige Positivbeispiele für eine gute Ocean Governance im Rahmen der Regional Seas Programmes. Dazu gehören unter anderem die Helsinki-Kommission (HELCOM), die für den Schutz der Ostsee verantwortlich ist, und die Oslo-Paris-Konvention (OSPAR), die sich auf die Nordsee und den Nordostatlantik bezieht. Der OSPAR beispielsweise gehören mehrere west- und nordeuropäische Staaten an, darunter auch die Europäische Union, die sich darauf geeinigt haben, ihre Meeresschutzbemühungen im Bereich der Biskaya, der Nordsee und des Nordostatlantiks über das OSPAR-Büro in London zu koordinieren.

- Im Rahmen von OSPAR ist es unter anderem gelungen, Gebiete in der Hohen See als Meeresschutzgebiete (Marine Protected Areas, MPAs) auszuweisen, obgleich diese außerhalb der Ausschließlichen Wirtschaftszonen der OSPAR-Mitgliedstaaten liegen. Ein Beispiel ist das Charlie-Gibbs-MPA, ein sehr artenreicher Tiefseelebensraum, der im Atlantik zwischen Island und den Azoren liegt. Experten hatten befürchtet, dass dieser Lebensraum durch Bodenfischerei mit Grundschleppnetzen zerstört werden könnte. OSPAR und die für das Meeresgebiet zuständige Regionale Fischereimanagement-Organisation NEAFC kamen überein, die Richtlinien der FAO zur Bodenfischerei zu befolgen. Diese besagen unter anderem, die Bodenfischerei in ökologisch bedeutsamen Gebieten wie etwa artenreichen Seebergen oder Gemeinschaften aus Kaltwasserkorallen bzw. aus Schwämmen ganz einzustellen. So wurde das Charlie-Gibbs-Areal gemäß FAO-Richtlinie vor künftiger Bodenfischerei geschützt. Die Fische in der Wassersäule darüber dürfen aber nach wie vor gefangen werden. Problematisch ist, dass Mitgliedstaaten, die nicht der entsprechenden RFMO wie der NEAFC angehören, nicht dazu verpflichtet werden können, ein MPA wie das Charlie-Gibbs-Gebiet zu respektieren. So ist es durchaus denkbar, dass Schiffe anderer Nationen in einem MPA Bodenfischerei betreiben. Dank der Luft- und Weltraumüberwachung und des automatischen Schiffserkennungssystems (Automatic Identification System, AIS), bei dem ein Sender an Bord Schiffsdaten wie den Namen und die Position meldet, können Fischereifahrzeuge in fremden Gewässern aber detektiert werden. Für das Charlie-Gibbs-Gebiet hat es sich eine Umweltschutzorganisation zur Aufgabe gemacht, mithilfe von AIS Schiffsaktivitäten zu überwachen. Erfreulicherweise wird das Gebiet bisher offensichtlich von allen Na-tionen respektiert. Schiffe, die Grundschleppnetzfischerei betreiben, wurden nicht entdeckt.

- 3.9 > Das Charlie-Gibbs-Meeresschutzgebiet im Atlantik wird von vielen bizarren Tiefseelebewesen wie diesem Eichelwurm (Yoda purpurata) bevölkert. Das Areal ist deshalb besonders, weil es eines der wenigen Schutzgebiete in internationalen Gewässern ist.

- Ein anderes Beispiel zeigt aber auch, dass sich die Verhandlungspartner nicht in jedem Fall einig werden. So gibt es im Atlantik neben Charlie-Gibbs noch andere ökologisch wertvolle Bereiche, die von der OSPAR einseitig als MPA deklariert wurden, aber nicht von allen NEAFC-Mitgliedstaaten akzeptiert werden – unter anderem die Josephine-Bank, die südwestlich der AWZ Portugals liegt. Portugal erhebt Anspruch auf den Festlandsockel jenseits seiner AWZ und will entsprechend die Rechte zur Nutzung der Bodenschätze auf 350 Seemeilen ausdehnen – bis über das Josephine-Bank-Gebiet hinaus. Für Fälle wie diesen sieht das NEAFC-Reglement vor, dem betreffenden Küstenstaat Fischereirechte im Bereich des Festlandsockels einzuräumen – obgleich sich die Festlandsockelregelung nach SRÜ gar nicht auf die Fischerei, sondern ausschließlich auf Bodenschätze bezieht. Demnach kann Portugal in diesem Fall Fischerei mit Langleinen betreiben. Bei den internen Verhandlungen innerhalb der NEAFC um die Einrichtung eines MPA an der Josephine-Bank sprach sich Portugal erwartungsgemäß gegen die Einrichtung des MPA aus. Da sich bei den letzten Verhandlungen andere NEAFC-Mitgliedsländer enthalten haben, gibt es innerhalb der NEAFC derzeit keine Mehrheit für das MPA, was dazu geführt hat, dass dort auch weiterhin andere Nationen Grundschleppnetzfischerei betreiben. So wurden dort zuletzt spanische und lettische Schiffe gesichtet.

Zusatzinfo Marine Protected Areas – zu wenig für den großen Schutz

- Charlie-Gibbs bleibt damit weltweit eines der wenigen Beispiele für erfolgreichen Meeresschutz im Rahmen der Regional Seas Programmes. In anderen Fällen scheiterte der Meeresschutz am fehlenden Miteinander der Staaten oder daran, dass er nicht oberste Priorität genoss. Ein Beispiel ist die für die afrikanische Atlantikküste zwischen Mauretanien und Südafrika zuständige Abidjan-Konvention, die 1984 in Kraft trat. Nicht zuletzt die Bürgerkriege in der Elfenbeinküste, Liberia und Sierra Leone sowie fehlende technische Ausstattung und Gelder führten dazu, dass seit Inkrafttreten der Konvention kaum Meeresschutzziele erreicht wurden. Seit einigen Jahren aber bemühen sich die Mitgliedstaaten der Abidjan-Konvention verstärkt, den Meeresschutz zu beleben. Ein erster Schritt ist, empfindliche und schützenswerte Meeresgebiete zu identifizieren und systematisch zu erfassen. Das betrifft insbesondere ein großes Meeresgebiet, das im Rahmen der Abidjan-Konvention als sogenanntes Large Marine Ecosystem (LME, großes Meeresökosystem) definiert wurde und sich über die AWZs mehrerer westafrikanischer Staaten erstreckt. Dieses Gebiet, das Canary Current Large Marine Ecosystem (CCLME), ist besonders produktiv, weil hier der Kanarenstrom aus der Tiefe Nährstoffe an die Wasseroberfläche treibt. Entsprechend groß ist das Algenwachstum, die Primärproduktion, und die Menge an Zooplankton sowie an Fischen. Ein erster Schritt für den Schutz des CCLME sind Karten, in denen das Gebiet mit all seinen Lebensräumen im Detail verzeichnet ist. Zu diesem Zweck wurden in einem von der Abidjan-Konvention organisierten Workshop Mitarbeiter in Geoinformationssystemen (GIS) geschult. Darüber hinaus unterstützt die Konvention die Mitgliedsländer, in denen Öl gefördert wird, bei der Erstellung von Sensiti-vitätskarten. In diesen ist verzeichnet, wie empfindlich bestimmte Küstengebiete auf Ölverschmutzungen reagieren. Damit könnten Einsatzkräfte im Fall eines Ölunfalls gezielt die besonders wertvollen Areale mit Ölsperren schützen.

Large Marine Ecosystems Um den Schutz grenzüberschreitender Küstenregionen zu verbessern, entwickelte die Wetter- und Ozeanografiebehörde der USA (National Oceanic and Atmo-spheric Administration, NOAA) in den 1990er Jahren das Konzept der großen Meeresökosysteme, der Large Marine Ecosystems (LMEs). Demnach werden die küstennahen Meeresgebiete der Erde in 64 LMEs aufgeteilt. Jedes LME zeichnet sich durch eine typische Flora und Fauna aus. Viele LMEs sind besonders produktiv, da sie über die Flüsse oder über Auftriebsströmungen gut mit Nährstoffen versorgt werden.

Sie produzieren 95 Prozent der globalen Fischbiomasse. Das Large-Marine-Ecosystems-Konzept berücksichtigt neben biologischen auch sozioökonomische Aspekte.Ostasien – Hotspot der Umweltzerstörung oder des Meeresschutzes?

Auch unter dem Dach des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (United Nations Development Programme, UNDP) wurden im Laufe der Jahre regionale Meeresschutzinitiativen ins Leben gerufen, an denen mehrere Länder beteiligt sind, beispielsweise die für den ostasiatischen Raum zuständige PEMSEA (Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia). PEMSEA wird den Nichtregierungsorganisationen zugeordnet, ist aber ein großes Netzwerk, in dem ganz verschiedene Interessenvertreter und Institutionen koope-rieren: Vertreter von Staatsregierungen oder lokalen Verwaltungen, Unternehmen, Bildungseinrichtungen, wissenschaftlichen Einrichtungen und Sponsoren. Das PEMSEA-Gebiet erstreckt sich von Thailand über Indonesien und die Philippinen bis an die Küste von China und Japan. In diesem riesigen Areal befinden sich 5 große Meeresgebiete, die von ökologischer und zugleich ökonomischer Bedeutung sind: das Ostchinesische Meer, das Gelbe Meer, das Südchinesische Meer, die Sulu- und die Celebessee sowie die Gewässer um Indonesien. Rund 1,5 Milliarden Menschen leben nach Angaben von PEMSEA in dieser Region in einem Abstand von höchstens 100 Kilometern von der Küste. Teile dieser Region haben in den vergangenen Jahren eine beeindruckende wirtschaftliche Entwicklung durchgemacht. In anderen wiederum herrscht große Armut. Als Bedrohungen für die Meeresumwelt betrachtet PEMSEA vor allem die Meeresverschmutzung durch Plastikabfall sowie Abwässer aus Flüssen, Kommunen und der Industrie, aber auch Nährstoffe aus der Landwirtschaft. Hinzu kommen die Überfischung, die Zerstörung von Feuchtgebieten an der Küste durch Baumaßnahmen und die unachtsame Fischerei, bei der Lebensräume am Meeresboden wie zum Beispiel Korallenriffe zerstört werden.

Besonders betroffen sind vor allem industrialisierte und dicht bevölkerte Meeresbuchten und -straßen, die nur einen engen Zugang zum offenen Meer haben, sodass sich das Wasser nur langsam austauschen kann. Zu ihnen gehören die etwa 400 Kilometer lange Bohai-Bucht, die auf der Höhe von Peking liegt und von mehreren Ballungszentren umgeben ist, ferner die etwa 50 Kilometer breite Manilabucht vor der philippinischen Hauptinsel Luzon sowie die enge Malakkastraße zwischen Malaysia und der indonesischen Insel Sumatra. Um den Meeresschutz in diesen 3 Regionen und auch in anderen Gebieten zu verbessern, gibt es im PEMSEA-Netzwerk ganz verschiedene Ansätze. Die heute industriell stark entwickelte Bohai-Bucht-Region ist vor allem durch Schadstoffe und Nährstoffe bedroht, die durch rund 40 Flüsse aus dem Hinterland herangetragen werden. In der Region sollen die Verschmutzungen durch den Bau großer Kläranlagen reduziert werden. Ein anderes Problem in der Bohai-Bucht ist der Verlust von Feuchtgebieten im Mündungsdelta des Gelben Flusses durch den Bau von touristischen Anlagen, Wohnsiedlungen, Gewerbegebieten sowie großen Aquakulturanlagen.

- Auch die Bucht von Manila ist von stark industrialisierten und dicht besiedelten Gebieten umgeben. Zudem sind der Tourismus und die Fischerei wichtige Wirtschaftszweige. Wie in der Bohai-Bucht sind die Wasserverschmutzung und die Zerstörung von Küstenlebensräumen die wesentlichen Probleme. Im Rahmen von PEMSEA wird derzeit für die Bucht von Manila eine Strategie für ein Integriertes Küstenzonenmanagement (IKZM) entwickelt. IKZM basiert auf einem Konzept, das seit ein paar Jahren weltweit von vielen Staaten verfolgt wird. Es soll verschiedene Interessen, die es in einem Küstengebiet gibt, miteinander abstimmen. Das Ziel ist, die Nutzung des Meeres und den Schutz der Natur so weit wie möglich in Einklang zu bringen, indem der Umweltschutz, die Bedürfnisse der Bevölkerung und die Interessen von Unternehmern gegeneinander abgewogen werden. Solche Strategien werden in vielen Fällen von einzelnen Staaten ausgearbeitet. Im Fall von PEMSEA wird aber durchaus eine gemeinsame IKZM angestrebt, beispielsweise indem Partner aus ganz verschiedenen Nationen in Workshops zusammenkommen.

- 3.10 > Die dicht besiedelte und zum Teil stark industrialisierte Bucht von Manila ist eine der am stärksten belasteten Regionen der Philippinen. Der Plastikmüll ist das auffälligste Zeichen der Meeresverschmutzung in diesem Küstengebiet.

- Besonderer Wert wird auch auf die Schulung der Bevölkerung gelegt. So werden in den Workshops zum Beispiel Lehrer, Mitarbeiter der Küstenwache und Öffentlichkeitsarbeiter geschult, die die Bevölkerung über den richtigen Umgang mit Müll aufklären, der heute oftmals noch ins Meer geworfen wird. Je nach den Gegebenheiten vor Ort kann der Meeresschutz durchaus unterschiedliche Schwerpunkte haben. In der Bucht von Manila sind derzeit Projekte zur Wiederaufforstung von Mangroven geplant sowie die Einrichtung von Schutzgebieten für Fische und Schildkröten.

Wie erfolgreich die Arbeit von PEMSEA tatsächlich ist, wird sich in den kommenden Jahren in den verschiedenen Regionen aber erst noch zeigen müssen. Entscheidend ist nicht zuletzt, ob China als größte und mächtigste Wirtschaftsmacht in der Region willens und in der Lage ist, marinen Umweltschutz zu praktizieren.

Nationalstaaten bestimmen das Schicksal ihrer Küstengewässer selbst

Neben diesen regionalen Formen gibt es natürlich auch eine nationalstaatliche Ocean Governance. Diese erstreckt sich in der Regel auf das Küstenmeer eines Staates und auf dessen Ausschließliche Wirtschaftszone, denn gemäß SRÜ soll ja jeder einzelne Staat den Meeresschutz durch Gesetze in seiner nationalen Verfassung verankern. Vergleicht man verschiedene Küstengebiete der Welt miteinander, wird deutlich, dass der Meeresschutz von Staat zu Staat trotz nationaler Umweltgesetze einen ganz unterschiedlichen Stellenwert genießt.

Australien etwa richtete 2004 am Great Barrier Reef, dem an der australischen Nordostküste gelegenen Korallenriff, ein Fischereisperrgebiet ein, um die schrumpfenden Fischbestände zu schützen. Dieses Fischereisperrgebiet (No Take Zone, NTZ) mit einer Fläche von 115 000 Quadratkilometern ist eines der größten weltweit. Zwar sanken damit die Gewinne der Fischerei, doch hatten sich viele Fischbestände bereits 2 Jahre nach der Sperrung erholt, und wissenschaftlichen Analysen zufolge ergaben sich wirtschaftliche Vorteile für den Tourismus, weil die Region beispielsweise für Taucher interessanter geworden ist. Allerdings geraten selbst etablierte Schutzgebiete wie das des Great Barrier Reef in Gefahr. So wird mit Unterstützung durch die derzeitige australische Regierung der Bau eines Kohlehafens vorbereitet. Der Schlick, der bei den Ausbaggerungen anfallen wird, soll in der Nähe des Riffs verklappt werden. Naturschützer laufen dagegen Sturm.

- 3.11 > Ein großer Teil des australischen Great Barrier Reef ist für die Fischerei gesperrt. Dadurch sollen die dort heimischen Lebewesen wie der Halsband-Anemonenfisch Amphiprion perideraion geschützt werden.

- Besonders belastet sind nach einer Studie die Küstengewässer vor der ostafrikanischen Küste, wie zum Beispiel das Meeresgebiet vor der tansanischen Hauptstadt Daressalam. Demnach sind die Gewässer insbesondere durch Bakterien aus Fäkalien, durch Nährstoffe aus der Landwirtschaft (Pflanzenbau, Tierzucht und Futterproduktion) und durch Metalle sowie langlebige (persistente) Schadstoffe aus der chemischen Industrie belastet. So sind 80 Prozent der tansanischen Industrieanlagen in Daressalam konzentriert, darunter Metallverarbeiter, Batterie-, Glas- und Papierfabriken, die ihre Abwässer meist ungeklärt abgeben. Da es in Daressalam keine modernen Kläranlagen gibt, gelangen bakterielle Verunreinigungen und Schadstoffe meist direkt über Abwasserkanäle ins Meer. Laut einer Studie tansanischer Meereswissenschaftler waren die Meeresfrüchte dort ungenießbar und die Küstengewässer in Strömungsrichtung der Abwässer zum Baden nicht geeignet. Ungeachtet dessen liegen dort touristisch genutzte Strände. Zwar gibt es in der Stadt verschiedene Sickerbecken für die Abwässer, in denen sich Klärschlamm absetzen kann, doch sind diese schlecht abgedichtet, sodass Schmutzwasser in den Boden dringt und einfach abfließt. Zudem reichen die vorhandenen Kapazitäten für die in den vergangenen Jahrzehnten stark gewachsene Stadt bei Weitem nicht aus. So hatte sich die Bevölkerungszahl allein zwischen 1985 und 2010 verdoppelt. 2012 ist die Bevölkerung gegenüber dem Vorjahr um 6,7 Prozent gewachsen.

Ein Werkzeugkasten für gute Governance

Viele Staaten sind von einer guten Ocean Governance und einer nachhaltigen Nutzung ihrer Meeresgebiete weit entfernt. Und die Trennung in verschiedene Sektoren und Zuständigkeitsbereiche sowie in globale, zwischenstaat-liche und nationale Ebenen erschwert ein gemeinsames Vorgehen und einen umfassenden Meeresschutz zusätzlich. Um eine gute Ocean Governance zu erreichen, sollten folgende Kriterien erfüllt sein, die in allen Zuständigkeitsbereichen und auf allen Ebenen gleichermaßen anwendbar sind:

- SYSTEMISCHER ANSATZ: Bis heute werden verschiedene Meeresaspekte getrennt voneinander betrachtet. Wirtschaftliche Ziele wie etwa die Fischerei, der Bau von Hafen- und Industrieanlagen oder Hotels werden verfolgt, ohne die Konsequenzen für die Umwelt oder die Bedürfnisse der Küstenbevölkerung zu beachten. Der systemische Ansatz hingegen berücksichtigt, dass wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte eng miteinander in einem System verwoben sind. Er berücksichtigt auch, dass Lebensräume sehr komplexe Strukturen sind, bei denen viele Tierarten miteinander in Nahrungsnetzen verbunden sind. Betrachtete man früher bei der Nutzung von Ökosystemleistungen oftmals nur einzelne Organismen, so versucht man heute das ganze Ökosystem im Blick zu haben. Bei der Fischerei zum Beispiel waren lange Zeit nur die Bestandsgrößen einzelner Fischarten von Interesse. Künftig soll der Fischfang hingegen vermehrt so gesteuert werden, dass das ganze Ökosystem geschont wird. Dazu gehört zum Beispiel der Verzicht auf schweres Fanggeschirr, das den Meeresboden schädigt.

- VORSORGEANSATZ: In vielen Fällen können Wissenschaftler heute nicht mit Sicherheit sagen, wie stark eine Tierart oder ein Lebensraum gefährdet oder wie gefährlich beispielsweise eine chemische Substanz ist. Gemäß Vorsorgeansatz sollte der Mensch vorausschauend agieren. Ein Beispiel ist die Überfischung. Fischereiwissenschaftler können Fische nicht zählen. Sie müssen die Größe eines Fischbestands durch Stichprobenfänge und mathematische Modelle abschätzen. Nach dem Vorsorgeansatz empfehlen sie deshalb, Fangmengen mit Bedacht festzulegen, um zu verhindern, dass ein Fischbestand so stark reduziert wird, dass er nicht mehr genügend Nachkommen produziert und überfischt wird. Außerdem empfehlen Forscher, den Ausstoß oder die Nutzung von Chemikalien zu verringern, selbst wenn diese Substanzen nur im Verdacht stehen, Lebewesen zu schädigen.

- ADAPTIVES MANAGEMENT: Die biologischen, biochemischen und physikalischen Vorgänge im Meer sind so komplex, dass Wissenschaftler sie bisher nur zu einem Teil verstanden haben. Und auch die Veränderungen, die der Klimawandel mit sich bringen wird, können Wissenschaftler heute kaum überblicken. Weitere Forschung wird neue Erkenntnisse bringen, die künftig auch bei der Ocean Governance berücksichtigt werden müssen. Sie muss daher so ausgestaltet sein, dass sie sich ohne Zeitverlust an neue wissenschaftliche Erkenntnisse anpassen lässt, sich also adaptieren kann.

- TRANSPARENTE INFORMATIONEN: In zahlreichen meereswissenschaftlichen Studien haben Wissenschaftler bis heute Tausende von Fakten zusammengetragen. Auf viele dieser Daten aber kann man bislang nur schwer zugreifen, weil sie nicht zentral erfasst wurden, sondern in den Büros oder Laboren einzelner Forscher gespeichert und somit weit verstreut sind. Häufig verschwinden Daten auch nach Ablauf von Projekten in den Akten. Voraussetzung für eine gute Ocean Governance und insbesondere das adaptive Management ist deshalb, dass wissenschaftliche Erkenntnisse der Öffentlichkeit und der Politik schnell zur Verfügung gestellt werden. Wie das funktionieren kann, zeigt die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL), die aktuelle Meeresschutzstrategie der Europäischen Union (EU). Sie verpflichtet die Behörden der EU-Mitgliedstaaten, alle Daten zum Zustand des Meeres in ihren Ausschließlichen Wirtschaftszonen bis 2020 in Internetportalen allgemein zugänglich zu machen. So wird man künftig mit wenigen Klicks Daten zu verschiedenen Umweltparametern aus unterschiedlichen Jahren miteinander vergleichen können – zur Belastung des Meeresbodens durch die Fischerei, zur Artenvielfalt in bestimmten europäischen Meeresgebieten oder zur Schadstoffbelastung der Gewässer. Umweltpolitische Entscheidungen und Maßnahmen können fundierter getroffen werden. Anträge auf Baumaßnahmen im Meer wie etwa die Errichtung von Offshore-Windparks können schneller bearbeitet werden; nicht zuletzt, weil die zuständigen Behörden einfacher feststellen können, ob besonders empfindliche oder schützenswerte Meeresgebiete betroffen sind.

- 3.12 > Windparks im Meer können einen großen Beitrag zur Stromversorgung leisten. Allerdings sollte vor dem Bau stets überprüft werden, ob dadurch empfindliche Meereslebensräume zerstört werden.

- KLARE ZUWEISUNG VON NUTZUNGSRECHTEN: Um zu verhindern, dass das Kollektivgut Meer übernutzt wird, weil viele Staaten oder auch Unternehmen es im Übermaß ausbeuten, sollte die Ocean Governance dafür sorgen, dass die Nutzungsrechte klar verteilt sind. Dazu gehört unter Umständen auch, potenzielle Nutzer auszuschließen. Ein Beispiel ist die Vergabe von Fischereirechten durch eine der Regionalen Organisationen für das Fischereimanagement (RFMO). Diese regulieren die Fischerei in ihrem Meeresgebiet so, dass die Fangmengen auf die Mitgliedstaaten verteilt werden. Andere Nationen, die in weiter Entfernung von den entsprechenden Gebieten liegen, erhalten zumeist keine Fangerlaubnis. Dadurch soll vermieden werden, dass die Fischbestände in den internationalen Gewässern, die ja Allmendegut sind, überfischt werden.

- GLOBALE KOOPERATIONSMECHANISMEN: Das Meer kennt keine Grenzen. Viele Probleme sind grenzüberschreitend oder haben, wie die Ozeanerwärmung und -versauerung zeigen, sogar globale Dimension. Ocean Governance kann nur dann erfolgreich sein, wenn es gelingt, die Interessen der vielen privaten, staatlichen, lokalen oder regionalen Institutionen und Interessengruppen miteinander abzustimmen. Eine Voraussetzung dafür ist, dass globale Regelwerke einerseits Meeresschutzziele klarer definieren, als das heute etwa beim SRÜ der Fall ist. Diese Regelwerke müssen andererseits aber so weit gefasst und flexibel sein, dass sie auf verschiedene Meeresregionen anwendbar sind.

- SUBSIDIÄRE UND PARTIZIPATIVE ENTSCHEIDUNGSSTRUKTUREN: Nach dem systemischen Ansatz sollten alle Interessen berücksichtigt werden, um das Einverständnis aller beteiligten Parteien zu gewinnen und die Akzeptanz für eine Entscheidung zu erhöhen. Meeresschutz ist eine globale Herausforderung. Dennoch müssen auch die Interessen der Menschen, die in den verschiedenen Küstenregionen heimisch sind, berücksichtigt werden. Meeresschutz vor Ort gelingt, wenn die Menschen den Schutzgedanken nachvollziehen können, vor allem wenn dadurch Nutzungsrechte der Bevölkerung beschnitten werden. Fischer beispielsweise, die lokale Fischerei betreiben, sollten mitentscheiden dürfen, wie sie sich verhalten sollten, um Korallenriffe zu schützen – beispielsweise flache Bereiche zu meiden, um Zerstörungen durch die Boote zu verhindern, oder nicht zu ankern. Dazu gehört auch, dass sie über einen alternativen, gleichwertigen Arbeitsplatz mitbestimmen können, falls die Fischerei zum Schutz der Korallen ganz verboten werden sollte.

- ANREIZE FÜR INNOVATIONEN: Im Sinne einer nachhaltigen Ocean Governance sollten Unternehmer oder andere Interessengruppen belohnt werden, die die Öko-systemleistungen des Meeres nachhaltig nutzen und entsprechende Geschäftsmodelle für die schonende Nutzung des Meeres entwickeln. Zusätzlich sollten mit Entwicklungsprogrammen die Wissenschaft, das Bildungswesen und die Technik im Sinne des Meeresschutzes gefördert werden. Vor allem in den Entwicklungsländern ließe sich der Meeresschutz durch einen Transfer von Wissen und nachhaltigen Technologien fördern.

- FAIRE VERTEILUNGSMECHANISMEN: Gewinne aus der Nutzung der marinen Ökosystemleistungen wie auch die Kosten für den Schutz der Meeresumwelt sollen gerecht verteilt werden. Damit ließe sich verhindern, dass einzelne Interessengruppen aus der Ausbeutung des Allmendeguts Kapital schlagen. Auch die Kosten für die Überwachung des Umweltzustands des Meeres, das Monitoring, sollten die verschiedenen Nutzer gemeinsam tragen. Diese Verteilung von Kosten und Nutzen sollte auf allen Ebenen der Ocean Governance stattfinden, sowohl zwischen verschiedenen Staaten als auch innerhalb eines Staates und seinen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Letztlich sollte dabei auch die intergenerationelle Verteilungsgerechtigkeit berücksichtigt werden, damit auch den zukünftigen Generationen uneingeschränkt alle Ökosystemleistungen zur Verfügung stehen.

- KONFLIKTLÖSUNGSMECHANISMEN: Konfliktlösungsmechanismen sind nötig, um die vielfältigen Interessen der verschiedenen Nutzer miteinander abzustimmen. Dabei sollte die Ocean Governance Mechanismen zur Lösung von Konflikten zwischen Staaten sowie innerhalb von Staaten bieten. So gibt es bis heute viele Beispiele dafür, dass innerhalb von Staaten einzelne Interessengruppen Naturkapitalien ausbeuten, während größere Be-völkerungsgruppen leer ausgehen. Das ist beispielsweise im ölreichen Nigeria der Fall. Das Problem besteht darin, dass die nigerianische Regierung die Gewinne aus dem Ölgeschäft nicht gerecht verteilt. Sie handelt mit multinationalen Ölkonzernen Kooperationsverträge und Förder-lizenzen aus und erhält daraus jährliche Einnahmen in Milliardenhöhe. Obwohl ein Verteilungsschlüssel existiert, nach dem die Dollargewinne auf den Bundeshaushalt, die Landesregierungen und die lokalen Verwaltungen aufgeteilt werden sollen, fließt kaum Geld in die Förderregionen zurück. Fachleute führen das auf ein sehr hohes Maß an Korruption auf hoher Verwaltungsebene zurück. Hinzu kommt, dass die Ländereien, in denen Öl gefunden wird, nach dem Landnutzungsgesetz von 1978 automatisch den Bundesbehörden übereignet werden. Die Gemeinden oder Privatbesitzer werden in der Regel nicht entschädigt.

- 3.13 > Nach dem MARPOL-Übereinkommen ist es Schiffsführern verboten, in Special Areas wie der Nordsee Ölrückstände ins Wasser einzuleiten. In der Deutschen Bucht macht die Küstenwache mit Flugzeugen und Schiffen Jagd auf die Ölsünder.

- SANKTIONSMECHANISMEN: Damit sich alle Parteien an die vereinbarten Regeln halten, müssen auf jeder Stufe der Ocean Governance, also auf lokaler, regionaler und globaler Ebene, Instrumente eingeführt werden, mit denen ein Fehlverhalten tatsächlich geahndet werden kann. Auf diese Weise lässt sich beispielsweise durchsetzen, dass Nutzungsrechte eingehalten werden. Dass Sanktionen tatsächlich ein überaus wirkungsvolles Governance-Instrument sein können, zeigen die Überwachungsflüge, mit denen in bestimmten Meeresgebieten nach Ölverschmutzungen gesucht wird. Im Rahmen des Internationalen Übereinkommens zur Verhütung der Meeresverschmutzung wurden seit Anfang der 1980er Jahre weltweit 7 Meeresregionen als Schutzgebiete (Special Areas) definiert, in denen unter anderem das Öleinleiten aus Schiffen verboten ist. In mehreren dieser Sondergebiete, etwa dem Mittelmeer oder der Nord- und Ostsee, werden seit vielen Jahren Überwachungsflüge durchgeführt. Da sich Ölverschmutzungen aus dem Flugzeug mit Spezialkameras sehr gut identifizieren lassen, kann man Schiffe, deren Besatzung die Tanks auf See gereinigt oder Öl abgelassen hat, schnell entdecken. Weil diese Umweltsünder im Bereich der Sondergebiete strafrechtlich verfolgt werden, haben die Flüge eine abschreckende Wirkung, sodass die Zahl der illegalen Einleitungen deutlich gesunken ist.

- Diese allgemeinen Kriterien für eine gute Ocean Governance stellen den Idealzustand dar. Der erste Schritt zu einer umfassenden nachhaltigen Ocean Governance ist daher, die verschiedenen Ebenen daraufhin zu überprüfen, inwieweit sie diese Kriterien erfüllen oder nicht. Sicher ist jetzt schon, dass an vielen Stellen nachgebessert werden muss.