Aus Schaden klug werden

Ist der Mensch für Meeresspiegelanstieg, Ozeanerwärmung und -versauerung aufgrund des Ausstoßes von Treibhausgasen mitverantwortlich, so gibt es auch eine Reihe natürlicher Gefahren, denen die Küsten ausgeliefert sind. Dazu zählen Erdbeben, Hangrutschungen, Tsunamis und Vulkanausbrüche sowie natürliche Klimaphänomene, insbesondere die im Pazifik auftretende Klimaanomalie El Niño. Auf das Eintreten solcher Ereignisse hat der Mensch zwar keinen direkten Einfluss, doch wurden diverse technische Lösungen entwickelt, um die Küstenbevölkerung so gut wie möglich zu schützen und Sachschäden zu minimieren. Vielfach hat man dabei aus vergangenen Unglücken Lehren ziehen können, wie das Beispiel der Katastrophenvorsorge bei Tsunamis zeigt.

- 3.19 > Es war eine der verheerendsten Naturkatastrophen in der europäischen Geschichte. Als am 1. November 1755 in Lissabon die Erde bebte, starben mehrere Zehntausend Menschen unter den Trümmern von Gebäuden, in einem Großbrand und in den Fluten eines Tsunamis.

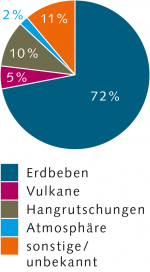

- Tsunamis sind besonders lange Wasserwellen, die Tausende Kilometer durch das Meer wandern können. Nähern sie sich der Küste, werden sie im flachen Wasser gebremst, wodurch sie sich um viele Meter auftürmen. Gut 70 Prozent aller Tsunamis werden durch Erdbeben, zumeist im Meer, ausgelöst. Andere Ursachen sind Vulkanausbrüche oder Hangrutschungen, bei denen große Mengen an Sand, Gestein oder Sediment wie bei einer Lawine herabstürzen. Je mehr Material sich dabei bewegt oder je schneller es rutscht, desto mehr Energie hat der dadurch ausgelöste Tsunami.

Katastrophen aus heiterem Himmel

Lange Zeit waren die Menschen an den Küsten den Tsunamis hilflos ausgeliefert, weil es keinerlei Vorwarnungen gab. Auch der Tsunami vom 1. November 1755 traf die Menschen völlig unvorbereitet. Damals ereignete sich etwa 200 Kilometer westlich der Meerenge von Gibraltar ein besonders schweres unterseeisches Erdbeben, das so stark war, dass es große Teile von Lissabon zerstörte. Zudem löste es einen schweren Tsunami aus, der etwa 40 Minuten nach dem Erdbeben große Teile der Stadt überspülte. Nach unterschiedlichen Schätzungen kamen damals durch das Erdbeben und den Tsunami allein in der portugiesischen Hauptstadt zwischen 30 000 und

100 000 Menschen ums Leben. Auch andere Städte und Dörfer an der portugiesischen und der marokkanischen Küste wurden zerstört. Selbst auf der anderen Seite des Atlantiks, auf den Inseln der Karibik, richtete der Tsunami noch Schäden an Hafenanlagen und Schiffen an.

Besonders gefährdete Regionen

Stark durch Tsunamis bedroht sind die Regionen im Pazifik, weil parallel zu den Küsten Plattengrenzen verlaufen, die sich vielerorts durch starke seismische und vulkanische Aktivität auszeichnen. Daher spricht man hier auch vom Ring of Fire (Feuerring). Im westlichen Pazifik gehören dazu die Küsten der Philippinen, Indonesiens, Japans und Russlands sowie im Osten weite Teile der Küsten von Nord- und Südamerika. An vielen Orten des Ring of Fire haben sich im Laufe der Geschichte immer wieder schwere Erdbeben ereignet, die starke Tsunamis auslösten.

Auch Japan liegt am Ring of Fire und ist besonders häufig von starken Erdbeben erschüttert, weil hier gleich mehrere Plattengrenzen zusammenstoßen. Entsprechend zahlreich sind dort in der Vergangenheit Riesenwellen aufgetreten, sodass man dem Phänomen schon sehr früh einen Namen gab. Der Begriff Tsunami ist japanischen Ursprungs und leitet sich aus den Wörtern „tsu“ (Hafen) und „nami“ (Welle) ab. Schon an der Wortherkunft ist abzulesen, dass die Wellen insbesondere in Hafenstädten große Schäden anrichteten.

- 3.20 > Der sogenannte Ring of Fire (Feuerring) rings um den Pazifik. Hier verlaufen parallel zu den Küsten Plattengrenzen, wo vielerorts Erdbeben entstehen können. Diese ziehen möglicherweise Tsunamis nach sich.

- 3.21 > Tsunamis können verschiedene Ursachen haben, wobei Erdbeben der wichtigste Auslöser sind.

Die Entwicklung des Tsunamiwarnsystems in Japan

Es dauerte lange, bis man verstand, erste Warnzeichen zu deuten. Am 15. Juni 1896 traf ein Tsunami mit einer Wellenhöhe von 38 Metern auf die Nordostküste Japans. Etwa 20 000 Menschen verloren ihr Leben. Ungewöhnlich war, dass das vorausgegangene Erdbeben an der japanischen Küste nur schwach zu spüren gewesen war, sich aber trotzdem ein so starker Tsunami bilden konnte. In Japan begann daraufhin eine Debatte um die Entstehung dieser Riesenwelle. So führten einige Experten den Tsunami auf Hangrutschungen zurück. Auch wenn die Ursachen unklar blieben, führte die Diskussion dazu, dass in Japan der Sinn für Tsunamis geschärft wurde.

In der japanischen Öffentlichkeit setzte sich die Erkenntnis durch, dass Erdbeben ein wichtiges Warnsignal für mögliche Tsunamis sind. Als neue Grundregel galt: „Wenn der Erdboden zittert, muss man evakuieren.“ 1933 traf nach einem Erdbeben erneut ein Tsunami auf die japanische Nordostküste. Diesmal war die Bevölkerung vorbereitet und rettete sich in höher gelegene Gebiete. Dennoch kamen etwa 3000 Menschen um.

1941 installierte Japan als erste Nation weltweit ein Tsunamiwarnsystem in der meteorologischen Station von Sendai, einer Großstadt an der Ostküste. Dort kam fortan ein Seismometer zum Einsatz, mit dem sich die Stärke und die ungefähre Entfernung von Erdbeben abschätzen ließen. Tsunamiwarnungen wurden nun über das Radio gesendet; zudem wurden in den betroffenen Regionen Polizeistationen informiert. In der Regel dauerte es 20 Minuten von der Auswertung der Erdbebendaten bis zur Tsunamiwarnung.

- 3.23 > Am 1. April 1946 traf ein Tsunami auf die hawaiianische Küste. Auslöser war ein Erdben, das sich 4000 Kilometer entfernt bei den Aleuten ereignet hatte. Der Tsunami brauchte 4,5 Stunden, um von seinem Usprungsort nach Hawaii zu gelangen, wo er 159 Menschen den Tod brachte.

- In den folgenden Jahren wurden in verschiedenen Regionen weitere Seismometer installiert, und im Jahr 1952 schließlich startete die Japan Meteorological Agency (JMA, Meteorologische Behörde Japans) ein landesweites Tsunamiwarnsystem. Bis 1999 wurden technisch immer ausgereiftere Seismometer installiert, mit denen die Stärke und der Ort eines Erbebens immer besser und schneller zu bestimmen waren. Tsunamiwarnungen konnten schließlich bereits 3 Minuten nach einem Erdbeben ausgegeben werden, doch war es trotz der Nutzung von mathematischen Simulationsmodellen nicht möglich, allein aus den Erdbebendaten zuverlässig auf die Höhe der Tsunamis zu schließen. Erst nach der Tragödie vom 11. März 2011 wurde das Tsunamiwarnsystem in Japan deutlich verbessert. An diesem Tag kam es vor der Küste der nordostjapanischen To–hoku-Region zu einem schweren Seebeben. Durch das Beben und die ausgelöste Flutwelle kamen etwa 16 000 Menschen ums Leben.

In der Folge wurden am Meeresboden vor der japanischen Küste Sensoren installiert, die eine vorübergleitende Tsunamiwelle an auffälligen Druckänderungen erkennen. Dank des Einsatzes dieser zusätzlichen Sensorik kann man daher heute die Ausbreitung eines Tsunamis sehr viel besser bestimmen beziehungsweise die an Land zu erwartende Wellenhöhe abschätzen.

Die Entwicklung des Tsunamiwarnsystems in den USA

Nicht nur in Japan, sondern auch in den USA begann man relativ früh mit dem Aufbau eines Warnsystems. 1946 gab es bei der Inselgruppe der Aleuten, die sich an der Küste vor Alaska weit in den Pazifik hineinziehen, ein schweres Erdbeben, bei dem sich ein starker Tsunami bildete. Die Welle war so gewaltig, dass sie auf der Aleuteninsel Unimak einen Leuchtturm aus massivem Stahlbeton, der auf einer 12 Meter hohen Klippe stand, restlos zerstörte.

4,5 Stunden später erreichte der Tsunami die 4000 Kilometer entfernte Inselgruppe Hawaii. Er traf die Einwohner ohne jede Vorwarnung, denn das Erdbeben war hier nicht zu spüren gewesen. Die Wellen waren bis zu 16 Meter hoch, und das Wasser drang an manchen Stellen tausend Meter ins Land vor. 159 Menschen starben. Der Tsunami war auch an der Nordwestküste der USA zu spüren. Zwar erreichten die Wellen dort nur noch eine Höhe von knapp 2 Metern, dennoch kam es in einigen Häfen zu Beschädigungen an Booten. Nach dieser Erfahrung richteten die US-Behörden 1949 in der Nähe von Honolulu auf Hawaii ein Tsunamiwarnzentrum ein. Ähnlich wie in Japan arbeitete dieses Zentrum fortan auf Grundlage von Erdbebendaten, wobei zusätzlich die Laufzeiten eines potenziellen Tsunamis berechnet wurden. Wurde von einem Partnerstaat ein Erdbeben gemeldet, errechnete das Zentrum die Laufzeit einer möglichen Tsunamiwelle bis zum Eintreffen an den Küsten der USA.

-

Erdbebenstärke Die Stärke eines Erdbebens wird anhand der sogenannten Momenten-Magnituden-Skala bestimmt. Das Skalenende liegt bei dem Wert 10,6. Wenn dieser Maximalwert erreicht wird, bricht die Erdkruste im Bereich des Erdbebens komplett auseinander. Mehr Energie kann in einem Erdbeben theoretisch nicht freigesetzt werden. Die Skala ist logarithmisch aufgebaut. Das bedeutet, dass die Erdbebenstärke exponentiell mit dem Skalenwert wächst. Ein Skalenpunkt entspricht dabei einer Zunahme der Erdbebenstärke um etwa das 30-Fache. Zur Veranschaulichung wird die seismische Energie eines Erdbebens mit der Sprengkraft von TNT verglichen. Die Energie eines Erdbebens der Stärke 5 entspricht rund 475 Tonnen TNT; die eines Bebens der Stärke 6 rund 15 000 Tonnen TNT.

Erste internationale Kooperationen

Während Japan lange Zeit nur für die eigene Küste Warnmeldungen generierte, entwickelte sich das US-amerikanische System recht schnell zu einem internationalen Warnzentrum für den gesamten pazifischen Raum. Anlass für diese Internationalisierung war das Erdbeben, das sich am 22. Mai 1960 in der Nähe der chilenischen Großstadt Valdivia ereignete. Dabei brach die Erdkruste am chilenischen Festland von Nord nach Süd auf einer Länge von 1000 Kilometern. Im Zuge dessen wurde ein

200 Kilometer breiter Block zwischen dem Kontinentalrand und den Anden ruckartig um 20 Meter nach Westen bewegt. Das löste eine mächtige Tsunamiwelle aus, die vor allem an der chilenischen Küste für starke Schäden sorgte und sich nach Westen durch den gesamten Pazifik ausbreitete.

Hawaii wurde von etwa 10, die noch weiter entfernte japanische Ostküste von 5 Meter hohen Wellen getroffen. Da noch andere Nationen im Pazifik und insbesondere auch Inselstaaten betroffen waren, trieb vor allem die UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur) ab 1960 den Aufbau eines gesamtpazifischen Warnsystems voran. Zuständig für die internationale Abstimmung war die von der UNESCO nach dem Erdbeben in Chile ins Leben gerufene Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC, Zwischenstaatliche Ozeanographische Kommission). Die IOC-Mitgliedsstaaten entschieden, das System in das schon bestehende Warnzentrum auf Hawaii zu integrieren. 1965 nahm es als Pacific Tsunami Warning Center (PTWC, Pazifisches Tsunamiwarnzentrum) seine Arbeit auf. Bis heute koordiniert das PTWC im Auftrag der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, Wetter- und Ozeanografiebehörde der USA) die Tsunamiwarnungen und Vorhersagen für den gesamten pazifischen Raum.

Ähnlich wie in Japan war die Genauigkeit der Tsunamivorhersagen anfangs begrenzt. In erster Linie bestand das Warnsystem darin, dass sich die Mitgliedsstaaten gegenseitig per Telefon informierten, sobald ein Erdbeben registriert wurde. Mithilfe der seismografischen Information und der Laufzeitkarten wurde dann berechnet, ob oder wann ein möglicher Tsunami auf Land treffen könnte. Ergänzt wurden diese Informationen durch Pegelmessungen in verschiedenen Küstengebieten. Dennoch blieben die Vorhersagen ungenau.

75 Prozent aller Tsunamiwarnungen waren Fehlalarme, die zu oft zu teuren Evakuierungen führten. 1986 führte eine Warnmeldung zur Evakuierung von Waikiki, einem Stadtteil von Honolulu. Mehrere Behördengebäude im Stadtgebiet mussten geräumt werden. Zwar liefen zum angegebenen Zeitpunkt Wellen am Strand auf, doch waren diese nur wenig größer als die übliche Brandung. Die Behörden von Hawaii schätzten, dass die Unterbrechung des Geschäftslebens durch diesen Fehlalarm Kosten in Höhe von 41 Millionen US-Dollar verursachte. Entsprechend groß war die Kritik an der Arbeit des Tsunamiwarnzentrums PTWC.

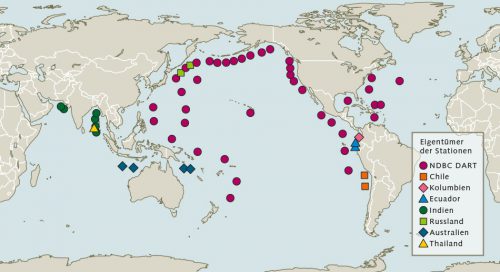

- 3.25 > Seit den 1980er-Jahren wurde rund um den Pazifik ein Tsunamiwarnsystem aus Funkbojen errichtet, die Signale von Drucksensoren am Meeresboden wahrnehmen. Diese Sensoren registrieren Tsunamiwellen.

3.24 > Das Erdbeben vor Japans Ostküste am 11. März 2011 dauerte ungefähr 5 Minuten. Es löste einen Tsnuami aus, der weite Teile im Nordosten Japans verwüstete und auch die Schutzmauer des Kernkraftwerks Fukushima I überspülte.

3.24 > Das Erdbeben vor Japans Ostküste am 11. März 2011 dauerte ungefähr 5 Minuten. Es löste einen Tsnuami aus, der weite Teile im Nordosten Japans verwüstete und auch die Schutzmauer des Kernkraftwerks Fukushima I überspülte.- 1987 entschied die NOAA daher, ein völlig neues Warnsystem zu installieren, das Tsunamidaten in Echtzeit liefert. Dieses besteht aus Drucksensoren am Meeresboden, die ihre Daten über ein akustisches Signal zu Bojen an der Meeresoberfläche senden. Die Bojen wiederum schicken die Daten dann per Satellitenverbindung an das PTWC. Der Vorteil: Das System misst die Stärke der Tsunamiwellen direkt, was eine recht sichere Aussage über deren Ausmaß und Verhalten an Land zulässt. Damit ergänzt es die klassischen seismografischen Erdbebenmessungen sehr gut.

Dieses Bojensystem wird in den USA als DART (Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis, Tiefseeaufzeichnung und Meldung von Tsunamis) bezeichnet, vom National Data Buoy Center (NDBC, Nationales Zentrum für Bojendaten) der NOAA betrieben und wurde bis heute immer weiter ausgebaut. Inzwischen nutzen auch Australien, Chile, Ecuador, Indien, Kolumbien, Russland und Thailand derartige Bojen. Japan hat ein eigenes Bojensystem entwickelt, das aber mehr und mehr zugunsten der kabelgebundenen Drucksensoren aufgegeben wird. Insgesamt sind heute im Pazifik und in angrenzenden Meeresgebieten mehr als 50 Bojen installiert, die vom PTWC genutzt werden können.

Ein Tsunami ändert das Bewusstsein der Welt

Dass heute weltweit viele Nationen im Bereich der Tsunamiwarnung kooperieren, ist nicht zuletzt eine Folge der großen Tsunamikatastrophe, die sich am Morgen des 26. Dezember 2004 im Indischen Ozean ereignete. Um 7.58 Uhr gab es ein unterseeisches Erdbeben der Stärke 9,1. Es lag nur etwa 85 Kilometer vor der Nordwestküste der indonesischen Insel Sumatra am sogenannten Sundabogen und löste mehrere Erdstöße und schwere Tsunamis aus, die die Küsten von 16 Ländern rund um den Indischen Ozean erreichten.

Der Sundabogen ist eine entlang der Küste von Sumatra verlaufende insgesamt

6000 Kilometer lange Subduktionszone, die sich von Myanmar im Norden bis über die indonesische Insel Java hinaus nach Süden erstreckt. Am Sundabogen taucht die Indisch-Australische Platte unter die Sunda- und Burma-Platten ab, weshalb es in dieser Region immer wieder Erdbeben und starke vulkanische Aktivität gibt. Besonders stark betroffen waren wegen der Nähe zum Sundabogen die Küste der Insel Sumatra sowie die westlich des Epizentrums gelegene Insel Sri Lanka und die indische Küste. Komplett zerstört wurden die nördlichen, an der Küste gelegenen Stadtteile der indonesischen Großstadt Banda Aceh auf Sumatra. Insgesamt kamen 235 000 Menschen ums Leben – allein in Indonesien etwa 170 000. 1,7 Millionen Menschen verloren ihre Häuser und Wohnungen.

- Fatal war, dass anders als im Bereich des PTWC in kaum einem der betroffenen Länder Tsunamikatastrophenschutzprogramme etabliert waren. Da unter den Todesopfern auch viele Touristen waren, war das Thema mit einem Schlag international von Interesse. So war für Schweden – gemessen an der Zahl der Opfer – der Tsunami die größte Naturkatastrophe überhaupt, für Deutschland die größte nach dem Zweiten Weltkrieg. So kamen mehr Deutsche bei dieser Katastrophe ums Leben als bei der Sturmflut in Hamburg 1962. Die große Betroffenheit führte dazu, dass aus aller Welt insgesamt 13,5 Milliarden US-Dollar an Hilfsgeldern für den Wiederaufbau bereitgestellt wurden.

Der Tsunami von 2004 änderte die öffentliche Wahrnehmung. Seit der Zäsur setzt sich die Welt stärker mit dieser Naturgefahr auseinander. So forderten die Mitgliedsstaaten der IOC auf ihrer Jahresversammlung im Juni 2005, neue internationale Warnnetzwerke für den Indischen Ozean nach dem Vorbild des PTWC zu etablieren. In der Folge wurden unter dem Schirm der IOC entsprechende Warnzentren eingerichtet:- das Caribbean and Adjacent Regions Early Warning System (CARIBE EWS), ein Frühwarnsystem für die Karibik und benachbarte Regionen;

- das Indian Ocean Tsunami Warning System (IOTWS), ein Warnsystem für den Indischen Ozean;

- das North-Eastern Atlantic, the Mediterranean and Connected Seas Tsunami Warning and Mitigation System (NEAMTWS), ein Warn- und Schadensreduzierungssystem für den Nordostatlantik, das Mittelmeer und angrenzende Meere.

Das indonesische Warnsystem – Aufbau aus dem Nichts

Nach dem Tsunami von 2004 waren die internationalen Anstrengungen groß, ein zuverlässiges Warnsystem im Indischen Ozean zu installieren. Im besonders betroffenen Indonesien wurde vor allem mit deutscher Hilfe ein dichtes Netz an Messstationen aufgebaut: das Indonesian Tsunami Early Warning System (InaTEWS, indonesisches Tsunamifrühwarnsystem), das Teil des IOTWS-Systems für den ganzen Indischen Ozean ist.

Bei der Installation stieß man zunächst auf unerwartete Probleme. Ähnlich wie im Pazifik sollte auch das InaTEWS zum Teil mit DART-Bojen ausgestattet werden. Allerdings wurden diese immer wieder durch Vandalismus und aus Unachtsamkeit beschädigt – so wurden Batterien demontiert oder die Technik zerstört, weil Fischer die DART-Bojen wiederholt als Ankerplatz nutzten. Man entschied sich deshalb, auf eine Kombination aus anderen Sensoren zu setzen, die allesamt am indonesischen Festland installiert wurden. Das hatte den zusätzlichen Vorteil, auf die kostenintensive Wartung von Anlagen auf See verzichten zu können.

- 3.26 > 2004 zerstörte der Tsunami weite Teile der indonesischen Provinz Aceh, ließ aber die Moschee Masjid Rahmatullah in der Stadt Lampuuk fast unbeschädigt (Foto rechts). Auf dem Bild daneben ist der wiederhergestellte Küstenstreifen mit dem Mast (Foto ganz rechts) eines neuen Tsunamiwarnsystems zu sehen.

- Zu dem System gehört ein Netzwerk aus derzeit 160 Breitbandseismometern, die entlang der Küste installiert wurden und die Wellen eines Erdbebens in Echtzeit sehr genau aufnehmen. Außerdem werden etwa 50 Messstationen genutzt, die die Höhe des Wasserstands und damit auch verdächtige Meeresspiegeländerungen registrieren. Ferner wurden etwa 30 GPS-Stationen an Land errichtet. Die Idee besteht darin, dass sich bei Erdbeben Kontinentalplatten verschieben. Diese Verschiebung können die GPS-Sensoren wahrnehmen. Durch die Kombination dieser drei Sensortypen erhöht sich die Zuverlässigkeit der Vorhersage deutlich, denn aus der Information eines Sensortyps allein kann man nicht sicher auf einen Tsunami schließen.

Zur Auswertung der Sensordaten wurden mathematische Modelle entwickelt, die die Daten in wenigen Sekunden statistisch auswerten und anhand von Simulationen ermitteln, ob ein Tsunami ausgelöst wurde und wie er sich an Land auswirken wird. Im Detail werden die Sensordaten von zwei Modellen verarbeitet. Das eine modelliert dabei die Tsunamientstehung, im anderen sind die Phasen der Ausbreitung im Meer und der Überflutung an Land integriert. Die Sensordaten werden in Sekundenschnelle mit einer Vielzahl vorab berechneter möglicher Tsunamiszenarien abgeglichen. Damit muss im Katastrophenfall nicht mehr zeitraubend die wahrscheinliche Ausbreitung berechnet werden. Erst dieser Abgleich mit vielen Szenarien erlaubt es, eine schnelle und – mit einer statistischen Bewertung der Unsicherheit versehene – recht zuverlässige Vorhersage zu treffen. Alles in allem kann mit dem InaTEWS-System jetzt innerhalb von 5 Minuten eine Warnmeldung für die gesamte Sundabogenregion ausgegeben werden.

Gegen die nächste Welle wappnen

Nicht nur die Warnsysteme müssen ständig verbessert werden, auch muss in von Tsunamis bedrohten Gebieten zusätzlich in Schutzmaßnahmen investiert werden. Die IOC koordiniert diesen Tsunamischutz weltweit. Sie setzt insbesondere auf Bildungsarbeit, um die Bevölkerung zu schulen, die Vorzeichen von Tsunamis zu deuten und das richtige Verhalten im Katastrophenfall zu üben. Daher werden in vielen Ländern unter der Regie der IOC regelmäßig Notfallübungen durchgeführt, mit denen die Warnsysteme getestet, aber auch Evakuierungen trainiert werden.

Des Weiteren fördert die IOC den Bau von Tsunamischutzeinrichtungen. Diese wurden in den vergangenen Jahren vor allem in Indonesien angelegt. Dazu zählen Warnsirenen, Hochwasserschutzbauten auf stabilen Stelzen, auf die sich die Menschen retten können, oder auch Fluchtwege, über die Menschen schnell auf Hügel oder in höher gelegene Ortsteile fliehen können. Erste Evakuierungsübungen haben jedoch gezeigt, dass sich schnell Staus bilden, die die Menschen an der Flucht in sichere Stadtgebiete hindern. Insofern empfiehlt die IOC für Indonesien den Bau weiterer Hochwasserschutzgebäude direkt in den von Tsunamis bedrohten Gebieten.

- 3.27 > Das von deutschen Forschern maßgeblich mitentwickelte Tsunamiwarnsystem für den Indischen Ozean besteht ausschließlich aus Messstationen an Land. Dazu gehören 30 GPS-Stationen, 160 Breitbandseismometer und 50 Pegelstationen, die die Höhe des Wasserstands registrieren.

- Die IOC bemüht sich außerdem darum, ein generelles Bewusstsein für die Gefahr zu entwickeln. So hat der Tsunami von 2004 gezeigt, dass einem Großteil der Bevölkerung in den betroffenen Ländern das Phänomen Tsunami vor der Katastrophe völlig unbekannt gewesen war. Nur auf einigen wenigen Inseln im Indischen Ozean ist das Wissen um die Gefahr eines Tsunamis schon seit vielen Jahrzehnten präsent.

Die Erinnerung wachhalten

Ein Beispiel ist die Insel Simeuluë, die 150 Kilometer westlich von Sumatra liegt. Die Insel wurde von dem Tsunami schwer getroffen, dennoch starben nur sieben Menschen. Die übrige Bevölkerung, immerhin etwa 70 000 Einwohner, rettete sich in höher gelegene Gebiete. Das war nur möglich, weil in der Bevölkerung die Erinnerung an einen Tsunami im Jahr 1907 wachgehalten worden war. Die Älteren bezeichneten dieses Ereignis in ihrer Sprache als „Smong“ und beschrieben in ihren Erzählungen die drei Phasen eines Tsunamis sehr genau: die Erschütterung durch ein Erdbeben, das Zurückziehen des Wassers und die nahende Flutwelle. Die Inselbewohner waren daher vorbereitet, als der Tsunami kam. Sie reagierten richtig und überlebten.

Tsunamigefahr im Mittelmeer

Wie vor Indonesien verlaufen auch durch das Mittelmeer Ränder kontinentaler Platten, an denen sich häufig Erdbeben ereignen und die vulkanisch sehr aktiv sind. Zudem ist das Mittelmeer vergleichsweise klein, sodass ein Tsunami, ähnlich wie am Sundabogen, innerhalb weniger Minuten auf das Land treffen kann. Insgesamt gilt das Mittelmeer nach der Pazifikregion als das durch Tsunamis am meisten gefährdete Gebiet der Welt. Die Folgen eines Tsunamis wiederum können dort besonders verheerend sein, weil das Mittelmeer eine sehr beliebte Urlaubsregion ist, in der Hunderttausende von Menschen Badeurlaub machen. Ein Beispiel für eine tektonisch sehr aktive Region ist Italien. Dort schiebt sich ein Ausläufer der Afrikanischen Platte, der Apulische Sporn, in einer Subduktionszone unter die Eurasische Platte im Norden. Diese Subduktionszone verläuft von Norden nach Süden längs durch Italien, biegt im Süden in Richtung Westen ab und verläuft weiter durch Algerien und Tunesien. Aufgrund dieser geologischen Konstellation kommt es in Italien immer wieder zu großen Erschütterungen. Bekannt ist das schwere Erdbeben von Messina vom 28. Dezember 1908. Es zerstörte sowohl die sizilianische Stadt als auch die kalabrischen Städte Reggio Calabria und Palmi fast vollständig. Zudem löste es einen Tsunami aus, der zu weiteren Schäden führte. Insgesamt starben in der Region nach Schätzungen zwischen 72 000 und 110 000 Einwohner.

Die Schwierigkeit, Tsunamis im Mittelmeer zu berechnen

Zwar gibt es seit 2005 mit dem North-Eastern Atlantic, the Mediterranean and Connected Seas Tsunami Warning and Mitigation System (NEAMTWS) ein Tsunamiwarnsystem, dennoch kann man heute für die Mittelmeerregion noch nicht genau bestimmen, wie groß das Risiko für Tsunamis in den verschiedenen Meeresgebieten eigentlich ist. In einem europäischen Kooperationsprojekt wurde in den vergangenen Jahren mithilfe mathematischer Modellrechnungen ermittelt, wie Tsunamis mit dem Meeresboden im Mittelmeer interagieren oder wie die komplexe Gestalt der Mittelmeerküsten mit ihren vielen vorgelagerten Inseln, tief eingeschnittenen Buchten sowie unterschiedlichen Wassertiefen die Ausbreitung beeinflusst. Die Ergebnisse werden momentan ausgewertet und sollen dazu dienen, besonders gefährdete Gebiete zu identifizieren, um dort Schutzeinrichtungen wie etwa Fluchtwege oder Hochwasserwände zu installieren. Kritisiert wird, dass die Kooperation zwischen den Mittelmeeranrainern noch nicht ausreichend ist, obwohl es das NEAMTWS gibt. Zwar informieren sich die Nationen bei Gefahr gegenseitig und führen gemeinsame Notfallübungen und Kommunikationstests durch. Doch erstellen Portugal, Frankreich, Griechenland, die Türkei und Italien jeweils eigene Szenarien und Modellierungen. Auf UNESCO-Ebene wird derzeit daran gearbeitet, dass die Staaten ihre Informationen künftig noch besser austauschen können. Denn werden mehrere Modellierungen miteinander verglichen, lässt sich eine noch bessere Vorhersage erreichen. Wenn die verschiedenen Aussagen alle ähnlich sind, dann weiß man, dass der Tsunami mit großer Sicherheit genau so eintreten wird. Sind die Aussagen hingegen widersprüchlich oder weichen stark voneinander ab, so ist die Unsicherheit noch groß, und es lohnt sich, weitere Informationen einzuholen.

Erdbeben – die doppelte Gefahr für die Küsten

Erdbeben lösen an den Küsten nicht nur Tsunamis aus, sondern führen selbst zu enormen Zerstörungen. Das zeigte das Erdbeben, das sich 2003 wenige Kilometer vor der Küste Algeriens ereignete. Dabei starben mehr als 2000 Menschen, die meist in einstürzenden Gebäuden ums Leben kamen. Das Erdbeben führte zu einem schwächeren Tsunami, der sich in Richtung Norden bewegte. Er erreichte eine knappe Stunde später die Balearen und beschädigte dort Boote und Autos. Menschen wurden nicht verletzt. Problematisch ist, dass die Gebäude in Algerien nicht für Erdbeben ausgelegt waren und deshalb zusammenstürzten. Auch in anderen erdbebengefährdeten Küstenregionen am Mittelmeer sind viele Gebäude nicht so gebaut, dass sie einem Erdbeben standhalten.

Im Fokus der Geoforschung steht insbesondere die Küstenstadt Istanbul. Die Stadt liegt im Westen einer kontinentalen Bruchzone, der Nordanatolischen Verwerfung, und gilt als besonders gefährdet. Seit Langem wird aufgrund seismografischer Messungen an der Verwerfung ein Erdbeben erwartet, das eine Stärke von 7,5 erreichen könnte. Ein solches Erdbeben dürfte katastrophale Folgen haben, weil etliche Gebäude in Ballungsraum Istanbul nicht erdbebensicher errichtet wurden. Laut einer Studie der Vereinten Nationen ist mit bis zu 50 000 Todesopfern zu rechnen. Dass erdbebensicheres Bauen möglich ist, zeigt Japan, wo hohe Bürogebäude sogar Beben jenseits der Stärke 8 überstehen. Die Konstruktionen sind so ausgelegt, dass sie relativ elastisch sind und die Erdstöße gewissermaßen abfedern können.

Hangrutschungen – räumlich begrenzt und unberechenbar

Gefahr für die Küsten kann auch von Hangrutschungen ausgehen. Sie entstehen, wenn sich an steilen Flanken größere Mengen von Geröll oder Sediment lösen und in die Tiefe stürzen. Hangrutschungen können sich an Land oder an Hängen unter Wasser ereignen, wobei das Material weit in die Tiefe transportiert werden kann. Für die Bevölkerung ergeben sich daraus verschiedene Gefährdungen. Zum einen können durch Hangrutschungen an Land Menschen verschüttet und Siedlungen zerstört werden; zum anderen werden durch den Bewegungsimpuls, den das Material auf das Wasser ausübt, wenn es ins Meer stürzt, möglicherweise Tsunamis ausgelöst.

Anders als Erdbeben, die durch moderne Seismometer heute im Detail registriert und analysiert werden können, ereignen sich viele Hangrutschungen völlig unbemerkt, weil sie räumlich begrenzt sind. Während Erdbeben an tektonischen Verwerfungen von bis zu 1000 Kilometer Länge entstehen und weiträumig wahrnehmbar sind, kollabieren Hänge in der Regel meist nur auf einer Breite von einigen Dutzend Kilometern. Dadurch verursachen sie nur vergleichsweise geringe Erschütterungen. Zwar werden Hangrutschungen seit einigen Jahren intensiv erforscht, dennoch sind noch viele Fragen offen. Wo oder wann sie sich ereignen, ist nicht vorhersehbar, sodass Beobachtungen oder direkte Messungen kaum möglich sind. Auch wenn man nicht im Detail sagen kann, warum ein Hang zu einem bestimmten Zeitpunkt abrutscht, hat man die Faktoren, die zu Hangrutschungen führen können, allerdings im Grundsatz verstanden. Dazu zählen:- Erdbeben, durch die Material mobilisiert wird;

- Gasaustritte aus dem Meeresboden, die das Material destabilisieren;

- Stürme, die starken Wellenschlag verursachen und damit das Material lösen;

- Aushöhlen von Steilhängen durch Erosion, beispielsweise durch Strömungen über einen längeren Zeitraum;

- Veränderung des Porendrucks im Sediment;

- vulkanische Aktivität, in deren Folge ganze Flanken von Vulkaninseln kollabieren und ins Meer stürzen.

- Die weltweite Erforschung von Hangrutschungen hat sich nach dem Jahrhundertwechsel intensiviert. Ein Grund dafür war der Tsunami, der sich am 17. Juli 1998 im Norden von Papua-Neuguinea ereignet hatte. Damals gab es an der Küste ein Erdbeben, dem 20 Minuten später die Flutwelle folgte. Sie zerstörte drei Küstendörfer und tötete 2200 Menschen. Wegen der Schwere des Tsunamis wurde die Küstenregion kurze Zeit später intensiv untersucht, wobei festgestellt wurde, dass am Hang vor der Küste auf einem Gebiet von 4 Kilometern Breite Sediment etwa 1000 Meter in die Tiefe abgerutscht war. Dieses Herabstürzen führte wahrscheinlich zu einer vertikalen Bewegung der Wassersäule. Wie sich zeigte, waren die dadurch ausgelösten Wellen stark genug, um auf einem gut 30 Kilometer breiten Streifen Zerstörungen anzurichten.

- 3.28 > Vor 8200 Jahren ereignete sich vor Westnorwegen eine der größten heute bekannten Hangrutschungen. Damals glitt ein großer Teil der norwegischen Schelfkante ab und schob sich mehrere Hundert Kilometer weit in den Atlantik.

- In der Folge dieses Ereignisses wurde verstärkt darüber diskutiert, wie häufig derartige Hangrutschungen auftreten und welche Gefahren von ihnen ausgehen. Viele Küstengebiete wurden mit Forschungsschiffen untersucht und mit geophysikalischen Geräten sondiert – unter anderem mit Fächerecholoten, die den Boden mit Schallwellen abtasten. Die Schallwellen werden dabei fächerförmig vom Schiff abgegeben, sodass ein breiter Streifen des Meeresbodens erfasst wird. Je nachdem, wie tief der Meeresboden liegt, dauert es unterschiedlich lange, bis die vom Meeresboden reflektierten Schallwellen am Schiff empfangen werden. Aus den unterschiedlichen Laufzeiten ergibt sich dann ein Höhenprofil des Meeresbodens, auf dem auch deutlich die Spuren von Hangrutschungen zu sehen sind, weil diese ähnlich einer Lawine tiefe Spuren im Sediment hinterlassen. Das Mittelmeer zum Beispiel, das an vielen Stellen steile Hänge aufweist, ist inzwischen fast flächendeckend kartiert. Die Tiefenprofile wurden in großen Datenbanken hinterlegt. Darin sind auch zahlreiche Hangrutschungen dokumentiert, deren Spuren man mithilfe der Geräte entdecken konnte.

Gut erforscht ist inzwischen auch ein Gebiet im Europäischen Nordmeer. Dort, am Kontinentalabhang vor der norwegischen Küste am südlichen Vøring-Plateau – im Norwegischen „Storegga“ (große Kante) genannt –, ereignete sich vor 8200 Jahren eine der größten heute bekannten Rutschungen, die sogenannte Storegga-Rutschung. Damals glitt ein 5600 Kubikkilometer großer Teil der norwegischen Schelfkante ab. Dieser Impuls verursachte einen Tsunami in der Nordsee, der an der Küste der Shetlandinseln eine Höhe von 20 Metern erreichte. Das konnten Forscher aufgrund von Ablagerungen in entsprechender Höhe nachweisen.

Wiederholte Massenstürze

Inzwischen ist bekannt, dass es Küsten gibt, an denen sich im Laufe der Zeit immer wieder Rutschungen ereignet haben. Vor der Küste des westafrikanischen Staates Mauretanien etwa gibt es Abschnitte, an denen sich mehrere alte und junge Rutschungen überlagern. Diese Region wird als Mauritania Slide Complex (englisch „slide“ = Rutschung) bezeichnet. Durch Bohrungen und Analysen der verschiedenen Bodenschichten hat man herausgefunden, dass die ältesten Ablagerungen etwa

20 000 Jahre alt sind, wobei die einzelnen Rutschungen offenbar im Abstand von wenigen Tausend Jahren erfolgt sind. Im Vergleich zur Milliarden Jahre alten Erdgeschichte sind das kurze Zeiträume. Vor der US-Küste am Golf von Mexiko wurde im sogenannten Ursa-Becken eine Flanke entdeckt, an der sich in der Vergangenheit etwa alle 5000 Jahre eine Rutschung ereignet hat. Um abzuschätzen, wie oft Hangrutschungen weltweit im Durchschnitt auftreten, ist aber noch weitere Forschungsarbeit nötig.

Seit einigen Jahren versucht man auch zu klären, welche Wellenhöhen derart ausgelöste Tsunamis erreichen können und wie groß ihr Zerstörungspotenzial sein kann. Wertvolle Hinweise darauf liefern Ablagerungen an Küsten, die in der Vergangenheit von Tsunamis getroffen wurden. Bemerkenswert ist in diesem Fall das Beispiel der Kapverdeninsel Fogo, ein etwa 30 Kilometer breiter Vulkankegel, der aus dem Wasser aufragt. Wie man anhand von Ablagerungen am Meeresboden herausgefunden hat, stürzte etwa ein Drittel dieses Vulkankegels vor 73 000 Jahren ins Meer. Dabei bewegte sich Material mit einem Volumen von etwa 500 Kubikkilometern, was umgerechnet einem Klotz von 5 Kilometern Höhe auf der Fläche der Stadt Osnabrück entspricht. Diese Masse bewirkte einen gewaltigen Impuls, der das Wasser am Ufer der etwa 40 Kilometer entfernten Nachbarinsel Santiago 270 Meter weit empor drückte. Solche Tsunamis, die Wellen mit einer Höhe von mehr als 100 Metern erreichen, werden als Megatsunamis bezeichnet.

3.29 > Hangrutschungen können Megatsunamis von mehr als hundert Meter Höhe auslösen. Als die Flanke der Kapverdeninsel Fogo vor 73 000 Jahren ins Meer stürzte, entstand eine Tsunamiwelle, bei der sich das Wasser an der Küste der Nachbarinsel Santiago 270 Meter hoch auftürmte.

3.29 > Hangrutschungen können Megatsunamis von mehr als hundert Meter Höhe auslösen. Als die Flanke der Kapverdeninsel Fogo vor 73 000 Jahren ins Meer stürzte, entstand eine Tsunamiwelle, bei der sich das Wasser an der Küste der Nachbarinsel Santiago 270 Meter hoch auftürmte.Die Fernwirkung verstehen

Wie weit solche durch Hangrutschungen ausgelösten Wellen wandern können, wird aktuell erforscht. Da sie im Vergleich zu unterseeischen Erdbebenwellen relativ kleine Ereignisse sind, wirken Hangrutschungen eher lokal. Durch sie ausgelöste Wellen können aber sehr große Höhen erreichen. Ob beispielsweise die Hangrutschung von Fogo an den Küsten von Afrika oder Amerika Schäden angerichtet hat, ist unbekannt, weil es sehr schwierig ist, dort mögliche Spuren eines Tsunamis von vor 73 000 Jahren zu finden. Grundsätzlich aber wird angenommen, dass durch Hangrutschungen ausgelöste Tsunamis keine derart zerstörerische Fernwirkung haben wie etwa das Erdbeben von 2004. Doch selbst wenn Hangrutschungen keine Tsunamis auslösen, können sie zerstörerisch wirken. In mehreren Fällen wurden durch Hangrutschungen bereits Unterseekabel für die Telekommunikation gekappt, was teure Reparaturarbeiten nach sich zog. Diskutiert wird auch die Gefahr für Ölpipelines und Bohrinseln, die vor vielen Küsten an Hängen installiert wurden.

Bekannt geworden sind inzwischen auch Hangrutschungen, die der Mensch selbst ausgelöst hat, etwa die Rutschung von Nizza am 16. Oktober 1979. Vor Nizza fällt der Meeresboden in circa 2 Kilometer Entfernung vom Ufer parallel zur Küstenlinie steil ab. 1979 hatte man eine Hafenmole fingerförmig ins Meer hinausgebaut. Die Baumaßnahmen und vor allem das hohe Gewicht der Molenkonstruktion führten schließlich dazu, dass der Hang nachgab und mitsamt dem neuen Hafen abrutschte.Kurz darauf folgte ein Tsunami, der im Bereich von Nizza eine Höhe von

3 Metern erreichte, dann aber relativ schnell abflachte. Dennoch starben mehrere Personen.

El Niño – folgenschwere Klimaschwankung

Ein anderes natürliches Phänomen, das Küstenlebensräume beeinträchtigen kann, ist das Klimaereignis El Niño, das unregelmäßig alle 3 bis 10 Jahre im tropischen Pazifik auftritt. Dabei kehren sich die Luftdruckverhältnisse zwischen dem Westpazifik und dem zentralen Pazifik um, was zu großräumigen Veränderungen der vorherrschenden Winde und Meeresströmungen führt. In der Folge verändern sich die räumliche Verteilung und Stärke der Niederschläge über dem Land und damit die Bedingungen für die Bevölkerung an den Küsten und Meeresorganismen gleichermaßen massiv. Auch in anderen Meeresregionen der Erde gibt es natürliche Klimaschwankungen, die in einem bestimmten Rhythmus auftreten. El Niño aber gilt als die weltweit größte und folgenschwerste.

Insbesondere bei den Fischern an den Küsten von Chile, Ecuador und Peru ist das Phänomen geradezu gefürchtet, weil El Niño zu einem Einbruch der Fangmengen führen kann. Die Pazifikküste Südamerikas ist wegen des Auftriebs von nährstoffreichem Tiefenwasser normalerweise sehr produktiv. Hier entwickelt sich Plankton in großen Mengen, das wiederum Fischen als Nahrung dient. So gibt es hier besonders große Bestände von Anchovis, einer Sardellenart, und anderen Fischarten.

- 3.33 > Peru ist ein Hauptlieferant von Anchovis, die zu den Sardellen gehört. Durch El Niño können die Fangmengen erheblich sinken.

- Kehrt sich nun die Meeresströmung im Zuge von El Niño um, wird warmes und nährstoffarmes Wasser aus der Äquatorialregion an die Küste Südamerikas gedrückt. Der Auftriebsprozess kommt zum Erliegen, die Nährstoffzufuhr bleibt aus, das Planktonwachstum verringert sich und damit auch die Produktion von Anchovis. Stattdessen sind jetzt vor der Küste Südamerikas tropische Fischarten zu finden, die mit dem Warmwassereinstrom mitwandern. Da das einströmende warme Wasser recht sauerstoffgesättigt ist, kommt dies der Bodenfauna zugute, und einige für die Fischerei wichtige Arten wirbelloser Tiere können sich unter diesen Bedingungen prächtig entwickeln. So explodierten während der beiden stärksten El-Niño-Ereignisse im letzten Jahrhundert in den Jahren 1983/84 und 1997/98 die Populationen von Pilgermuscheln und Kraken. In beiden Fällen hielten die El-Niño-Phasen über viele Monate an und führten zu starkem Regen und hohen Wassertemperaturen vor Südamerika. Die Anchovisbestände allerdings brachen ein, viele Tiere verhungerten, andere schafften es, sich in verbliebenen Kaltwasserzellen zu konzentrieren, wodurch sie umso leichter von der Industriefischerei gefangen werden konnten. In der Folge des El Niño von 1983/84 brach die Anchovisfischerei vor Peru schließlich völlig zusammen. 1997/98 hatte man aus den Fehlern gelernt und den Fischereidruck während des El Niño drastisch verringert. So gingen zwar die Erträge von

zuvor 12 Millionen Tonnen jährlich auf lediglich 2 Millionen zurück, aber schon im nächsten Jahr nahmen die Fangmengen wieder zu.

Schwere Regenfälle über Südamerika

El-Niño-Ereignisse sind auch dafür bekannt, dass sie an der Westküste Südamerikas zu lang anhaltenden schweren Regenfällen führen können. Das jüngste Beispiel ist ein El-Niño-Ereignis, das im Februar und März 2017 vor allem in Peru zu Überflutungen und Erdrutschen führte, sodass für mehr als 800 der rund 1800 peruanischen Bezirke der Notstand ausgerufen wurde. Landesweit verloren mehr als 70 000 Menschen ihre Unterkunft und ihren Besitz. Hundert Personen starben. Zudem führten die Regenmassen zu einer Aussüßung der Küstengewässer. Der Salzgehalt des Meerwassers sank mancherorts auf ein Viertel des üblichen Wertes. Betroffen waren vor allem Muschelzüchter, deren Muscheln im versüßten Meerwasser eingingen.

Wie weit der Einfluss eines starken El-Niño-Ereignisses reicht, weiß man bis heute noch nicht genau. Man nimmt aber an, dass El Niño das Klima auch außerhalb des Pazifiks für mehrere Monate verändern kann. Folgende Konsequenzen lassen sich El Niño mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit zuschreiben:- eine Zunahme tropischer Sturmaktivitäten im östlichen Nordpazifik;

- eine Abnahme der Hurrikanaktivitäten im Atlantischen Ozean und eine damit korrespondierende Trockenheit in der Karibik und in Mittelamerika, höhere Niederschläge in den südlichen USA und im östlichen Afrika, aber auch Dürren im nordöstlichen Brasilien.

- Wie diese Fernwirkungen zu erklären sind, wird aktuell erforscht.

Auch El-Niño-Modoki-Ereignisse können ernste Folgen für Küstenlebensräume haben, obwohl sie nicht den ganzen Pazifik überspannen. 2015 etwa erfolgte eines, dem massive Klimaänderungen in verschiedenen Regionen zugeschrieben wurden – negative Folgen wie Überschwemmungen in Südostindien und Paraguay sowie Dürren in Äthiopien und im südlichen Afrika, aber auch positive Folgen wie milde Wintertemperaturen in den USA und weniger Hurrikans über dem Atlantik. Ob tatsächlich alle Aspekte auf dieses El-Niño-Modoki-Ereignis zurückzuführen sind, ist noch unklar. Als relativ sicher gilt, dass jener von 2015 im Great Barrier Reef an der australischen Nordostküste zu einer besonders ausgeprägten Korallenbleiche geführt hat. In dem Riff hatte es bereits seit Anfang des Jahrtausends mehrere Korallenbleichen gegeben, sodass manche Riffabschnitte bereits geschwächt waren. El Niño Modoki führte zu einer weiteren Erwärmung des Wassers, sodass die Korallen zusätzlich unter Stress gerieten und in großräumigen Riffbereichen ausblichen. Nicht alle Gebiete konnten sich bis heute von dieser Bleiche erholen.