Eisschollen, Eisschilde und das Meer

In der Kinderstube des Meereises

Wo die starken Winde in der Arktis und Antarktis Eisberge und Meereis von der Küste weg auf das Meer hinausschieben, entstehen freie Wasserflächen, an denen Luft und Wasser unmittelbar miteinander in Kontakt kommen. Diese sogenannten Küstenpolynien sind die Geburtsstätten des Meereises. Wissenschaftler bezeichnen sie auch als Eisfabriken. Denn gerade im Winter, wenn die Lufttemperatur weit im Minusbereich liegt und die ablandigen Winde anhaltend wehen, wird in den Polynien der Arktis und Antarktis Meereis wie am Fließband gebildet.

Die Eisproduktion läuft überall gleich ab: Zunächst kühlen die kalten Winde die offenen Wasserflächen innerhalb kurzer Zeit so weit aus, dass sie an der Oberfläche gefrieren. Weil Meerwasser Salz enthält, liegt sein Gefrierpunkt unterhalb von null Grad Celsius. In der Arktis und Antarktis muss sich das Meerwasser bis auf minus 1,9 Grad Celsius abkühlen, bevor sich die ersten Eiskristalle bilden. Zum Vergleich: In der salzärmeren Ostsee gefriert Meerwasser schon bei einer Wassertemperatur von minus 0,5 Grad Celsius. Die ersten Meereiskristalle sehen aus wie kleine, filigrane Eisnadeln oder -plättchen. Ihre Zahl steigt, je mehr Wärme dem Wasser entzogen wird. Zwischendurch erinnert das junge Eis an einen Brei aus Nadeln und Plättchen. Aus diesem noch relativ durchsichtigen Eisschlamm gefriert bei ruhigen Windverhältnissen eine geschlossene Dünneisdecke. Wehen dagegen starke Winde, bildet sich im Zuge des Wellenspiels zunächst das typische Pfannkucheneis. Gemeint sind runde, oftmals tellergroße Eisplatten, deren Rand aufgrund des Wellenschlags leicht hochgebogen ist. Das Eis sieht daher tatsächlich aus wie ein frisch gebackener Pfannkuchen, bevor es zu einer Dünneisdecke zusammenfriert.

Dieses junge Meereis weist im Gegensatz zu Eiswürfeln oder überfrorenen Süßwasserseen eine entscheidende Besonderheit auf. Es bildet keinen kompakten Eisblock, sondern wird von kleinen Kanälen und Kammern durchzogen. In diesen sammelt sich das im Meerwasser enthaltene Salz, weil es im Zuge des Gefrierens nicht in das Kristallgitter des Eises eingebaut werden kann. Stattdessen läuft das Salz in einer hochkonzentrierten Lake in die kleinen Hohlräume und sickert später an der Eisunterseite ins Meer.

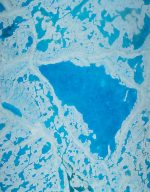

- 2.14 > Die Terra Nova Bay im antarktischen Rossmeer weist eine sogenannte Küstenpolynia auf. Dort entsteht Meereis. Die hellen Schlieren verraten, dass der Wind kalt und ablandig vom Rossschelfeis über das Wasser weht und sich an der Oberfläche Eisschlamm bildet. Dieser gefriert anschließend zu Dünneis, welches der Wind auf das Meer hinausdrückt, wo es dann zu Packeis heranwächst.

- Da die Dichte gefrorenen Wassers niedriger ist als die Dichte flüssigen Wassers, schwimmt Eis immer an der Wasseroberfläche. In den Polynien bietet es somit stets eine gute Angriffsfläche für den Wind. Er drückt das junge, dünne Eis auf das Meer hinaus und presst es gegen das ältere, dickere Packeis, welches bereits vor der Küste treibt. Auf diese Weise verdichtet sich das junge Eis. Es wird dicker, zerbricht unter Umständen in einzelne Schollen und wird vom Wind immer weiter hinausgedrückt. Im küstennahen Bereich der Polynien beginnt derweil die Eisproduktion wieder von vorn.

Die Küstenpolynien der Antarktis können zehn bis hundert Kilometer breit sein, wobei sich Wissenschaftler nicht ganz einig sind, ob mit der Bezeichnung „Polynia“ nur die eisfreie Wasserfläche gemeint sein soll oder ob auch die Dünneiszone dazugehört. Satellitenmessungen haben ergeben, dass antarktische Polynien im Winter nahezu vollkommen überfroren sind. Die einzige Ausnahme bildet, je nach Lage der Polynia, ein etwa ein Kilometer breiter Wasserstreifen direkt vor der Küste oder Schelfeiskante, den der ablandige Wind eisfrei hält. Ähnliche Beobachtungen gibt es aus der Arktis. Wenn dort im Winter die Lufttemperatur auf bis zu minus 40 Grad Celsius sinkt, frieren die Flachwasserpolynien (Wassertiefe bis 50 Meter) vor der Küste Sibiriens so schnell zu, dass nur ein mehrere Hundert Meter breiter Wasserstreifen eisfrei bleibt, den der Wind immer wieder freischiebt. Je näher allerdings der Frühling rückt, desto wärmer wird die Luft. Das Oberflächenwasser kühlt nun weniger aus und gefriert nun langsamer. Da der Wind das Eis weiterhin auf das Meer hinausschiebt, vergrößert sich die Polynia jetzt wieder auf eine Breite von mehreren Kilometern.

Die produktivsten Meereisfabriken des Südpolarmeers sind die Polynia vor dem Rossschelfeis (253 Kubikkilometer Meereis pro Jahr), die Kap-Darnley-Polynia in der Ostantarktis (127 Kubikkilometer Meereis pro Jahr) sowie die Polynia vor dem Mertzgletscher (125 Kubikkilometer Meereis pro Jahr). Das Meereis des Arktischen Ozeans wird vor allem in Polynien vor der sibirischen Küste gebildet. Als Hauptlieferanten des jungen Eises gelten die russischen Schelfmeere, hier insbesondere die Kara- und die Laptewsee. Ihr Neueis wird vom Wind und der Transpolardrift in Richtung Framstraße transportiert. Aber auch vor den Küsten Grönlands und Nordamerikas entsteht Meereis. Da hier der Wind jedoch an vielen Küstenabschnitten auflandig und nicht ablandig weht, schiebt er das Meereis vor der Küste zusammen, sodass es besonders dick wird.

Meereis wird auch dicker, indem an seiner Unterseite weiterhin Meerwasser gefriert. Das geschieht jedoch nur so lange, wie ausreichend Meereswärme von der Eisunterseite Richtung Atmosphäre abgeführt werden kann. Dieser Prozess wird als thermodynamisches Wachsen bezeichnet. Die vom Wasser abgegebene Wärme muss also von der Eisunterseite durch das Eis hindurch zur kalten Atmosphäre transportiert werden. Diese Wärmeleitung funktioniert am Anfang sehr gut – wenn das Eis noch dünn ist. Arktisches Meereis beispielsweise kann innerhalb eines Winters auf eine Dicke von ein bis zwei Metern anwachsen. Je dicker das Eis jedoch wird, desto schlechter leitet es die Wärme und desto langsamer wachsen die Eisschollen. Dickes, mehrjähriges Packeis wirkt deshalb auch wie der Deckel auf einem Kochtopf: Es verhindert, dass Wärme aus dem Meer in die Atmosphäre entweicht.

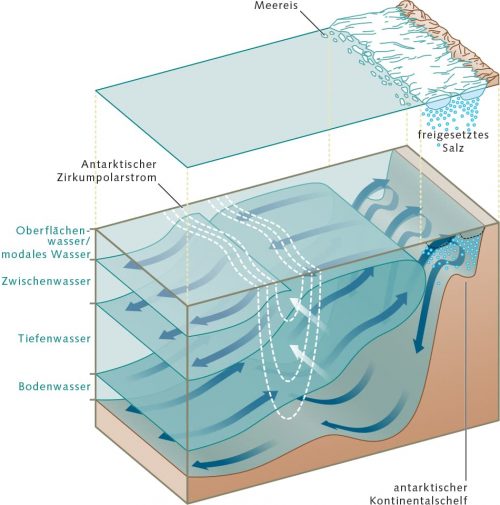

- 2.15 > Wenn in den Küstenpolynien der Antarktis Meereis entsteht, wird Wärme an die Atmosphäre abgegeben und Salzlake freigesetzt, sodass sich kalte, schwere Wassermassen bilden. Diese sinken in die Tiefe ab und füllen als Antarktisches Bodenwasser oder Zirkumpolares Tiefenwasser das unterste Stockwerk des Weltmeers.

- 2.16 > Die Kalbungsfront des Lamplughgletschers im US-Bundesstaat Alaska. Wenn tonnenschwere Eismassen abbrechen und ins Meer stürzen, schießen Wasserfontänen empor. Schmelzen die Brocken, vermischt sich das entstehende Schmelzwasser mit dem Oberflächenwasser des Meeres und reduziert dessen Salzgehalt und Dichte.

Die Lage macht den Unterschied

Addiert man die Meereisflächen der Welt, kommt man im Jahresdurchschnitt auf eine Fläche von rund 25 Millionen Quadratkilometern – das entspricht in etwa der zweieinhalbfachen Fläche Kanadas. Die Verbreitung des Meereises ist dabei nicht auf die Arktis und Antarktis beschränkt. In kalten Wintern gefriert auch das Meer vor der Küste Chinas, beispielsweise im Golf von Bohai, sodass dünne Eisschollen dann zumindest für eine kurze Zeit bis auf Höhe des 38. Breitengrads auf dem Meer treiben. Für sie ist der Weg zum Äquator kürzer als jener zum Nordpol. Auf der Südhalbkugel gefriert Meerwasser nur in den Regionen südlich des 55. Breitengrads. Aufgrund der geografischen Gegebenheiten (ein großes Meer umgibt einen Kontinent) unterscheidet sich antarktisches Meereis deutlich vom Meereis des Arktischen Ozeans (Kontinente umgeben ein kleines Meer). Es verdriftet zum Beispiel schneller, unter anderem weil das weite Südpolarmeer dem Eis einfach mehr Platz bietet und es sich somit freier bewegen kann als das Meereis der Arktis. Aus demselben Grund aber türmt sich das Meereis des Südpolarmeers auch seltener zu meterhohen Presseisrücken auf. Diese oft kilometerlangen Wälle aus Eis sind in der Arktis häufig zu finden, weil der Wind die dicht gedrängten Eisschollen übereinanderschiebt und vor allem in Küstennähe bis zu einer Höhe von 25 Metern und mehr stapelt. Diese dicken Barrikaden aus Eis stellen auch für moderne Eisbrecher ein unbezwingbares Hindernis dar.

Die Weite des Südpolarmeers führt außerdem dazu, dass die aus nordwestlicher Richtung kommenden Luftmassen auf ihrem Weg in die Antarktis viel Feuchtigkeit aufnehmen. Sie fällt anschließend entlang der Küste des antarktischen Kontinents als Schnee, weshalb das antarktische Meereis oft mit einer dicken Schneedecke bedeckt ist. In der Arktis dagegen müssen die einströmenden Luftmassen zunächst große Landflächen überqueren, bevor sie den Ozean im Zentrum erreichen. Die Luft ist demzufolge relativ trocken; es schneit bis auf wenige Ausnahmen nur selten.

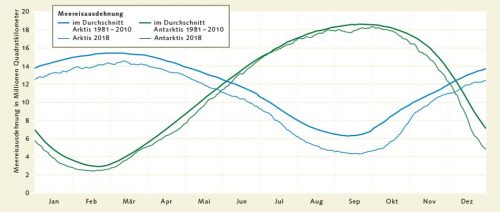

- 2.17 > Die Ausdehnung des Meereises in der Arktis und Antarktis wächst und schrumpft im Rhythmus der Jahreszeiten, wobei die Meereisfläche des Südpolarmeeres stets zu einem größeren Teil schmilzt als die Eisdecke des Arktischen Ozeans.

- Da im Südpolarmeer die Eisschollen den Platz haben, in Gebiete mit wärmerem Wasser zu treiben, schmilzt im Sommer nahezu das gesamte bewegliche Meereis der Antarktis. Ausgenommen davon sind lediglich jene Meereisflächen, die an der Küstenlinie festgefroren sind oder denen auf Grund gelaufene Eisberge den Weg auf das offene Meer versperren, sodass sie der Wind nicht hinausschieben kann. Dieses festsitzende Meereis, welches es in der Arktis und der Antarktis gibt, bezeichnet man auch als Bucht- oder Festeis. Es dient unter anderem Robben und Pinguinen als Rastplatz und Kinderstube.

Die Abwanderung des antarktischen Meereises in nördlichere, wärmere Gefilde hat zur Folge, dass es kaum älter als ein Jahr wird und deshalb im Durchschnitt auch dünner ist als das arktische Meereis. Die Eisdecke des Südpolarmeers ist in der Regel ein bis zwei Meter dick. In der Arktis dagegen messen Wissenschaftler vor allem in Regionen mit mehrjährigem Eis eine Dicke von bis zu vier oder fünf Metern.

Neues Meereis entsteht in erster Linie in den Wintermonaten. Die Meereisfläche des Arktischen Ozeans erreicht im März ihre größte Ausdehnung. Sie betrug zum Anfang der Satellitenmessungen im Jahr 1979 etwas mehr als 16 Millionen Quadratkilometer – eine Fläche rund eineinhalbmal so groß wie die USA. Inzwischen ist dieser Wert auf etwa 14,5 Millionen Quadratkilometer gesunken. Das antarktische Meereis gefriert von März bis September. Zum Ende des antarktischen Winters bedeckt es dann eine Fläche von durchschnittlich mehr als 18 Millionen Quadratkilometern.

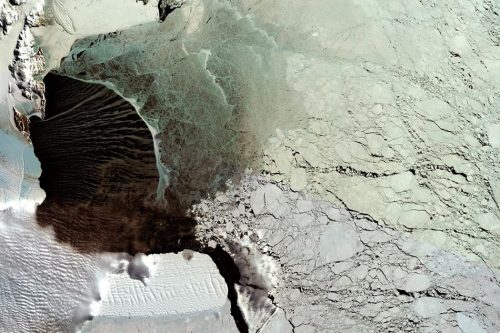

- 2.18 > Polarforscher haben ein Eiscamp auf einer Scholle errichtet und untersuchen sogenannte Schmelzwassertümpel. Diese bilden sich häufig auf Eisschollen in der Arktis, wenn sich dort Schmelzwasser sammelt. Da ihre dunkle Wasseroberfläche mehr Sonnenstrahlung absorbiert als das Meereis drumherum, schmilzt das Eis unter der Schmelzwasseransammlung besonders schnell.

Wenn der Frühling kommt

In beiden Polargebieten setzt jedoch spätestens der Frühlingsanfang dem Wachstum des Meereises ein Ende. Sobald die Lufttemperatur steigt, verlangsamt sich zunächst die Neueisbildung, ab einem gewissen Punkt hört sie ganz auf. Stattdessen beginnt das Meereis nun zu schmelzen. Verantwortlich dafür sind in der Regel mehrere Prozesse. Steigt die Lufttemperatur über den Gefrierpunkt, schmilzt das Meereis zuerst an seiner Oberfläche – es wird also von oben dünner. Deutsche Meereisforscher untersuchten im Sommer 2018 bei einer Schiffsexpedition im zentralen Arktischen Ozean das Ausmaß der dortigen Oberflächenschmelze. Nach wochenlangem Beobachten stand fest: Die ursprünglich zwei Meter dicken Schollen hatten bis zum Ende des Sommers allein durch Schmelzvorgänge an der Schollenoberfläche bis zu 60 Zentimeter Eisdicke eingebüßt.

Das bei der Oberflächenschmelze entstehende Schmelzwasser sickert entweder durch das poröse Meereis hindurch oder läuft über den Rand der Schollen hinweg ins Meer. In der Arktis sammelt sich das Schmelzwasser häufig auch auf den Eisschollen und bildet sogenannte Schmelzwassertümpel. Da ihre dunklere Wasseroberfläche mehr Sonnenstrahlung absorbiert als das Meereis am Rand des Tümpels, schmilzt das Eis unter der Schmelzwasseransammlung besonders schnell.

In der Antarktis dagegen beobachten Forscher kaum Schmelzwasseransammlungen auf dem Eis. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen ist die Schneedecke auf dem antarktischen Meereis deutlich dicker als jene auf den arktischen Schollen. Das Schmelzwasser versickert deshalb tiefer im Schnee und gefriert dort häufig wieder zu sogenanntem Aufeis. Zum anderen führen die kalten, ablandigen Winde im Küstenbereich der Antarktis dazu, dass das Meereis und seine Schneedecke generell deutlich seltener an ihrer Oberfläche schmelzen als die Eisschollen im hohen Norden. Stattdessen verdunstet in der Antarktis eine gewisse Menge Schnee aufgrund der kalten, trockenen Luft, ohne dass sie zuvor geschmolzen ist. Forscher bezeichnen diesen nahtlosen Übergang eines Stoffes vom festen in den gasförmigen Zustand als Sublimation.

- Eisschollen schmelzen allerdings nicht nur an ihrer Oberfläche. Die dort absorbierte Sonnenstrahlung wandert auch durch das Eis. Infolgedessen wird es insgesamt wärmer und beginnt im Innern zu schmelzen. Die kleinen Solekanäle werden größer, das Eis poröser und brüchiger. Meereisforscher sprechen deshalb ab einem gewissen Punkt von „rotten ice“ – also von verrottetem Eis, denn eine solche Eisscholle zerfällt oder zerbröselt genauso schnell wie ein sehr morscher Holzstamm.

Zu guter Letzt kann Meereis auch von unten schmelzen. Verantwortlich dafür sind meist warme Wassermassen, die direkt unter das Eis gelangen. Im Südpolarmeer steigen diese aus der Tiefe auf – oder nordwärts gerichtete Wind- und Meeresströmungen transportieren das bewegliche Packeis in Gebiete mit vergleichsweise warmem Wasser. Im Arktischen Ozean hingegen erwärmt die Sonne das Oberflächenwasser, sodass es seine Wärme an das Eis abgeben und dessen Schmelztod beschleuni-gen kann.

In der Arktis war in der Vergangenheit vor allem die Oberflächenschmelze für das sommerliche Schrumpfen der Meereisdecke verantwortlich. Seit einigen Jahren nimmt aber der Anteil der Schmelze an der Eisunterseite deutlich zu, weil der Arktische Ozean aufgrund der insgesamt abnehmenden Meereisdecke mehr Sonnenenergie absorbiert und das Oberflächenwasser damit wärmer wird. Die Wärmezufuhr reicht allerdings noch nicht aus, die Meereisdecke des Arktischen Ozeans ganz verschwinden zu lassen. Bislang schmilzt im Sommer aber schon weit mehr als die Hälfte der Wintereisdecke.

Wer im Winter das antarktische Meereis betritt, könnte meinen, auf einer gigantischen weißen Landmasse zu stehen. So weit das Auge reicht, bedeckt Eis das Südpolarmeer. Meist liegt eine Schicht frisch gefallenen Schnees auf dem Eis und erhöht damit die Rückstrahlkraft der weißen Fläche auf bis zu 90 Prozent. Die Reflexion einfallender Sonnenenergie ist jedoch nicht die einzige wichtige Aufgabe des Meereises im Klimasystem der Erde. Es stellt im gewissen Sinn auch einen Antrieb des Förderbands der weltweiten Meeresströmungen dar, denn die Salzlake, welche beim Gefrieren des Eises in den Ozean sickert, trägt zu einer gigantischen Kettenreaktion bei.

Was die Meeresströmungen antreibt

Die Temperaturunterschiede zwischen den Polarregionen und den Tropen befeuern nicht nur die Luftströme in der Atmosphäre, also das weltumspannende Windsystem, sie treiben auch maßgeblich die globalen Meeresströmungen an. Diese wiederum beeinflussen das Wetter und das Klima der Erde auf zweierlei Weise:- Die ozeanischen Strömungen transportieren gigantische Mengen Wärmeenergie und verteilen diese auf dem Globus.

- Unterschiedlich warme Luft- und Wasserströmungen regulieren den Wasserkreislauf der Erde, indem Meerwasser verdunstet und Wärme an der Meeresoberfläche aufgenommen oder abgegeben wird – je nachdem, ob die Atmosphäre darüber kälter oder wärmer ist als das Wasser.

Im rechten Winkel zum Wind

Jeder kennt Meeresströmungen, die im Zusammenhang mit Ebbe und Flut entstehen. Die großen Meeresströmungen auf der Erde aber werden vor allem durch Dichteunterschiede zwischen den Wassermassen und durch die Kraft des Windes hervorgerufen. Fegt der Wind über die Wasseroberfläche, erzeugt er dort Reibung. Sein Impuls wird auf die oberflächennahen Wasserteilchen übertragen und versetzt diese in Bewegung. Wellen und Turbulenzen werden hervorgerufen. Der Impuls verteilt sich auf die obersten Meter der Wassersäule – und eine windgetriebene Oberflächenströmung entsteht.

Entgegen aller Erwartungen aber fließt diese Strömung nicht geradlinig in die gleiche Richtung wie der Wind. Weil sich die Erde dreht, wirkt auch hier die Corioliskraft und lenkt die Strömung ab. Die gesamte Ablenkung aber beträgt gerade einmal 45 Grad, denn das vom Wind bewegte Oberflächenwasser reibt auf der darunterliegenden trägeren Wasserschicht und zieht diese gewissermaßen mit. Das heißt, auch die tieferen Wassermassen scheren aus und werden ebenfalls abgelenkt. Mit zunehmender Tiefe vergrößert sich deshalb der Winkel der Fließrichtung zur Windrichtung, gleichzeitig nimmt die Strömungsgeschwindigkeit der jeweiligen Wasserschicht ab.

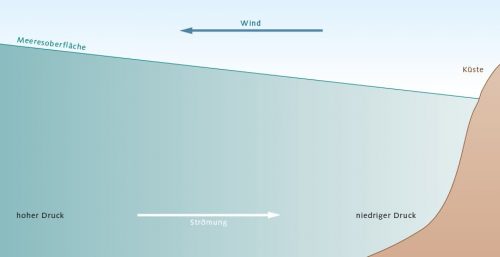

- 2.19 > Wenn der Wind an der Meeresoberfläche Wassermassen in eine Richtung schiebt und auftürmt, entsteht in der Tiefe aufgrund sich ändernder Druckverhältnisse eine Gegenströmung.

- Zeichnet man für jede dieser gedachten Wasserschichten ihre Fließrichtung und die Fließgeschwindigkeit als Pfeil, entsteht ein spiralförmiges, vertikales Geschwindigkeitsprofil, welches als Korkenzieherströmung oder Ekman-Spirale bekannt ist. Sie wurde nach dem schwedischen Ozeanografen Vagn Walfrid Ekman (1874–1954) benannt. Er hatte als Erster erkannt, dass sich windgetriebene oberflächennahe Wasserschichten mit zunehmender Tiefe immer langsamer bewegen und ihre Fließrichtung immer stärker von der Windrichtung abweicht. Fasst man jedoch all diese unterschiedlichen Strömungsrichtungen in der vom Wind bewegten Wassersäule zusammen und berechnet ihren Mittelwert, kommt man zu der Erkenntnis, dass bei windgetriebenen Meeresströmungen der mittlere Wassertransport im rechten Winkel zur Windrichtung erfolgt.

Dieses Phänomen wird als Ekman-Transport bezeichnet und hilft unter anderem zu verstehen, warum in Auftriebsgebieten wie dem Benguelastrom vor der Westküste Südafrikas Wasser aus der Tiefe aufsteigen kann. Zu einem solchen Auftrieb kommt es in Küstengebieten, wo Winde parallel zur Küste wehen und der dadurch generierte Ekman-Transport das Oberflächenwasser im rechten Winkel auf das offene Meer hinausträgt. Aus der Tiefe strömt dann Wasser nach, um die entstandene Lücke an der Meeresoberfläche wieder aufzufüllen.

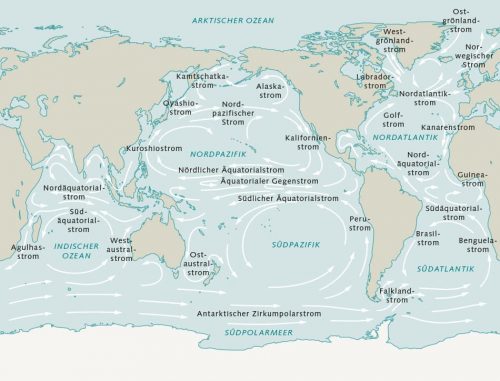

- 2.20 > Alle hier eingezeichneten Meeresströmungen und -wirbel gehören zur Oberflächenzirkulation des Weltozeans und werden von Winden angetrieben.

- Solche Auftriebsströmungen sind von unschätzbarer Bedeutung für das Leben im Meer und das Klima in den jeweiligen Küstenregionen. Zum einen lassen die im Tiefenwasser enthaltenen Nährstoffe Algen und Kleinst-lebewesen wachsen, von denen sich dann wiederum eine Vielzahl größerer Meeresbewohner ernährt; daher liegen die weltweit wichtigsten Fischereigründe stets in Auftriebsgebieten. Zum anderen fließen die kalten Wassermassen an der Oberfläche als östliche Randströme der subtropischen Ozeanwirbel in Richtung des Äquators und beeinflussen die Lufttemperatur und die Niederschlagsmenge in den Küstengebieten. Weltweit gibt es fünf dieser Ströme. Es sind der Kalifornienstrom, der Perustrom, der Kanarenstrom, der Benguelastrom und der Westaustralstrom.

Die fünf subtropischen Ozeanwirbel zählen zu den prominentesten Oberflächenströmungen des Weltozeans. Sie werden jeweils von den Passatwinden und den Westwinden angetrieben und unterscheiden sich im Grunde nur darin, dass die Wassermassen in den Wirbeln der Nordhalbkugel aufgrund der Corioliskraft im Uhrzeigersinn rotieren, während sie südlich des Äquators in die entgegengesetzte Richtung strömen. Aufgestaute Wassermassen in der westlichen Hälfte der Ozeanwirbel lassen die sogenannten westlichen Randströme entstehen. Zu ihnen zählen unter anderem der Golfstrom vor der Ostküste der USA sowie der Agulhasstrom im Südindischen Ozean. Die westlichen Randströme sind in der Regel deutlich schmaler als die Randströme im Osten der großen Wirbel, und sie fließen auch schneller.

Dichteänderung – nach oben oder unten?

Neben dem Antrieb durch den Wind gibt es aber noch einen weiteren Mechanismus, der gewaltige Meeresströmungen in Gang setzt: eine weltumspannende Umwälzbewegung, welche die Wassermassen auf einer Art Förderband durch alle Weltmeere transportiert. Dieses Förderband bewegt sich aufgrund von Unterschieden in der Temperatur und im Salzgehalt der Wassermassen, weshalb Fachleute auch von einer thermohalinen Zirkulation sprechen (thermo – angetrieben durch Temperaturunterschiede; halin – angetrieben durch Salzgehaltsunterschiede). Um das Funktionsgeheimnis zu verstehen, muss man zwei Dinge über die Weltmeere im Allgemeinen und Wasser im Speziellen wissen: Wasser verhält sich anders als die meisten anderen chemischen Stoffe. In fast allen Substanzen rücken Atome und Moleküle dichter zusammen, je kälter es wird – nicht so beim Wasser. Normales Süßwasser besitzt seine höchste Dichte bei einer Temperatur von vier Grad Celsius, weil sich die Wassermoleküle dann am dichtesten zusammenlagern.

Die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Wassers ändern sich jedoch, wenn Salz darin gelöst ist. Die Dichte von Salzwasser steigt Schritt für Schritt mit sinkender Temperatur und erreicht ihr Maximum erst am Gefrierpunkt. Zwei Grad kaltes Salzwasser ist aus diesem Grund ein gutes Stück dichter und schwerer als zwei Grad kaltes Süßwasser.

Es gilt allerdings noch ein weiterer Merksatz: Wasser ist umso schwerer, je salziger es ist. Das heißt, die tatsächliche Dichte von Meerwasser wird durch ein sehr komplexes Zusammenspiel von Temperatur und Salzgehalt bestimmt. Ganz grundsätzlich gilt: Die Wassermassen des Ozeans schichten sich ihrer Dichte gemäß übereinander – das schwerste und oft auch kälteste Wasser ist in der Tiefsee zu finden, das leichteste Wasser hingegegen an der Oberfläche.

Wind und Wellen gelingt es in der Regel nur, die oberen 200 Meter der Wassersäule zu durchmischen. Die Wassermassen in größerer Tiefe dagegen vermischen sich so gut wie nicht. Fachleute sprechen deshalb von einer stabilen Schichtung der Weltmeere. Wie in der Atmosphäre die horizontalen Dichteunterschiede zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten die Winde verursachen, so führen die horizontalen Druckunterschiede im Ozean, über einen kleinen Zwischenschritt, zu Strömungen.

Eine Frage des Salzgehalts

Die Temperatur und der Salzgehalt des Wassers – und damit seine Dichte – werden durch Prozesse an der Meeresoberfläche bestimmt. Kühlt Wasser ab, nimmt seine Dichte zu. Es wird schwerer und kann in die Tiefe sinken. Dieser Vorgang wird als thermische Konvektion bezeichnet. Erwärmt sich dagegen das Oberflächenwasser, nimmt seine Dichte ab. Es wird leichter und der Dichteunterschied zum darunterliegenden Wasser größer. Infolgedessen bleibt das warme, leichte Wasser an der Meeresoberfläche, es sei denn, der Wind regt eine Durchmischung beider Wasserschichten an.

Ähnliches gilt auch für den Salzgehalt. Dieser steigt nämlich, wenn an der Meeresoberfläche Wasser verdunstet. Regnet es dagegen oder tragen Flüsse oder Gletscher Süßwasser in das Meer ein, sinkt der Salzgehalt des Oberflächenwassers und seine Dichte nimmt ab. In diesem Fall gilt erneut: Das leichte Wasser verbleibt an der Meeresoberfläche. Wird eine Wassermasse jedoch salziger und damit schwerer, setzt die sogenannte haline Konvektion ein. Das heißt, schweres Wasser sinkt ab. Auf diese Weise werden riesige Mengen an Wasser bis in mehrere Kilometer Tiefe umgewälzt.

Der Salzgehalt des Oberflächenwassers ändert sich allerdings auch bei der Entstehung von Meereis. Wenn beispielsweise am Anfang des Winters die küstennahen Regionen des Südpolarmeers zufrieren, hat dieser Vorgang in etwa denselben Effekt, als würde jemand großflächig Salz ins Meer streuen. Aus dem porösen Meereis sickert nämlich nach und nach die Salzlake, welche sich in den kleinen Kanälen und Kammern im Eis angesammelt hat.

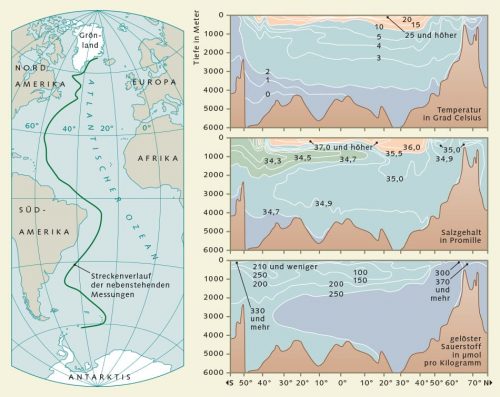

- 2.21 > Die Wassermassen des Atlantischen Ozeans lassen sich sowohl anhand ihrer Temperatur als auch mithilfe ihres Salz- und Sauerstoffgehalts unterscheiden. Diese Vertikalschnitte zeigen, wie sich die Wassermassen übereinanderschichten, wenn man auf dem links eingezeichneten Kurs aus der Antarktis bis nach Ostgrönland fahren würde.

- Wissenschaftler haben herausgefunden, dass 70 bis 90 Prozent des im Oberflächenwasser enthaltenen Salzes im Zuge des Gefrierens in die darunterliegende Wasserschicht entweichen. Je kälter diese Wasserschicht wird oder je weiter ihr Salzgehalt steigt, desto schwerer wird das Wasser unter dem Meereis. Es sinkt zum Meeresboden, sammelt sich dort als dichtes Schelfwasser an, breitet sich aus und fließt ab einem gewissen Punkt den antarktischen Kontinentalschelfhang hinab in die Tiefsee. Dort, in mehreren Kilometer Tiefe, füllt es als Antarktisches Bodenwasser das unterste Stockwerk des Weltmeers. Darüber schiebt sich aus dem Norden kommend das etwas wärmere und daher nicht ganz so schwere Nordatlantische Tiefenwasser.

Bislang kennt man vier Regionen, in denen Antarktisches Bodenwasser entsteht: im Weddellmeer, im Rossmeer, an der Küste des Adélielands sowie in der Kap-Darnley-Polynia, westlich des Ameryschelfeises. Das schwere, kalte Wasser ist ein wichtiges Kettenglied im weltumspannenden Förderband der Meeresströmungen. Der Kreislauf funktioniert in einfachen Worten ausgedrückt in etwa so: Warmes Wasser aus den Tropen strömt in die Polargebiete. Dort gibt es seine Wärme an die kalte, polare Atmosphäre ab. Es kühlt sich infolgedessen ab, wird schwerer und sinkt in große Tiefen, wo es dann Richtung Äquator zurückfließt. An der Meeresoberfläche strömt derweil neues, warmes Wasser nach und beginnt sich ebenfalls abzukühlen, sodass die Umwälzbewegung niemals unterbrochen wird.

Schon in dieser Überblicksbeschreibung wird deutlich, dass die Polarmeere eine Schlüsselrolle in der globalen Zirkulation der Wassermassen einnehmen. Sie stellen einen Motor des weltumspannenden Förderbands dar, wobei sich die Umwälzung der Wassermassen in der Arktis und Antarktis durchaus voneinander unterscheidet.

Die Umwälzung im wilden Südpolarmeer

Das Südpolarmeer verbindet als Ringozean die drei großen Ozeanbecken und ermöglicht auf diese Weise überhaupt erst eine weltumspannende Zirkulation der Wassermassen. Hydrografisch betrachtet, gliedert es sich in den Antarktischen Zirkumpolarstrom im Norden, den Küstenstrom am Kontinentalrand im Süden und den drei dazwischen eingebetteten großen subpolaren Wirbeln. Als solche werden im Uhrzeigersinn strömende Wassermassen im Weddellmeer (Weddellwirbel), im Rossmeer (Rosswirbel) und im Australisch-Antarktischen Becken (Kerguelenwirbel) bezeichnet.

Die Eigenschaften der jeweiligen Wassermassen werden an der Meeresoberfläche in erster Linie durch die atmosphärischen Bedingungen bestimmt. Die Lufttemperatur über den Ozeanen auf der südlichen Halbkugel nimmt von Norden nach Süden stark ab, was sich wiederum auf den Luftdruck auswirkt und somit auf die Windverhältnisse. Über dem küstennahen Teil des Südpolarmeers wehen Ostwinde sowie gebietsweise ablandige Fallwinde, die katabatischen Winde. Weiter nördlich beginnt die Zone der zirkumpolaren Westwinde. Sie sind bekannt als die Brüllenden Vierziger, Wilden Fünfziger und Heulenden Sechziger und stellen den Hauptantrieb der Meeresströmungen im Südpolarmeer dar. Parallel zur Lufttemperatur sinkt auch die Wassertemperatur. In den Subtropen ist das Oberflächenwasser noch 25 Grad Celsius warm. In den antarktischen Küstengewässern dagegen liegt seine Temperatur in der Nähe des Gefrierpunkts von salzigem Meerwasser – also bei minus 1,9 Grad Celsius.

Der Antarktische Zirkumpolarstrom wird durch das großräumige Band der Westwinde angetrieben. Er bewegt Wassermassen, die in ihrer Summe mehr als hundertmal so groß sind wie die Wassermenge aller Flüsse zusammengenommen, und ist das mächtigste Strömungssystem der Erde. Diese riesige Wassermenge kommt zustande, weil der Zirkumpolarstrom bis zu 2000 Kilometer breit ist und weit in die Tiefe reicht. Während andere windgetriebene Strömungen das Wasser nur bis in Tiefen von maximal 1000 Metern in Bewegung versetzen, kann der Zirkumpolarstrom bis in Tiefen von 2000 oder gar 4000 Metern hinabreichen. Dafür beträgt seine Strömungsgeschwindigkeit vielerorts nur 20 Zentimeter pro Sekunde oder weniger. Er ist damit ein vergleichsweise langsamer Meeresstrom.

- 2.22 > Die Wassermassen in den drei subpolaren Wirbeln des Südpolarmeers zirkulieren im Uhrzeigersinn. Das heißt, im Osten wird jeweils Wasser aus dem Gebiet des Antarktischen Zirkumpolarstroms zur Küste im Süden transportiert, wo es größtenteils abkühlt und absinkt. Anschließend geht es im Tiefen Westlichen Randstrom zurück nach Norden, wo das kalte Wasser dann in die angrenzenden Ozeanbecken fließt.

- Der Zirkumpolarstrom ist kein in sich geschlossenes Band, sondern in mehrere, durch sogenannte Fronten verbundene Strombänder unterteilt. Er verhindert weitgehend, dass warmes Oberflächenwasser aus den Tropen auf direktem Weg in die Antarktis gelangen kann. Ganz undurchlässig ist diese Barriere jedoch nicht. Aus den Fronten lösen sich immer wieder Wasserwirbel mit Durchmessern von typischerweise 100 Kilometern ab, wandern je nach Drehrichtung ein Stück nach Norden oder Süden, um sich dann nach einigen Wochen wieder aufzulösen. Die Wirbel sorgen somit für eine gewisse horizontale Vermischung von Wassermasseneigenschaften und erlauben, dass aus dem Norden kommendes Tiefenwasser in einer Tiefe von 2000 bis 3000 Metern über den Zirkumpolarstrom hinaus polwärts vordringen kann.

Fachleute unterscheiden hier zwischen dem oberen Zirkumpolaren Tiefenwasser, welches mittlere Werte für Temperatur und Salzgehalt aufweist und wenig Sauerstoff enthält, weil es bereits Jahrhunderte ohne Oberflächenkontakt durch den tiefen Pazifischen Ozean zirkuliert ist. Das salzigere untere Zirkumpolare Tiefenwasser hingegen stammt vom Nordatlantischen Tiefenwasser ab und ist weniger alt.

Beide Tiefenwasser werden zunächst vom Zirkumpolarstrom mitgerissen. Sie drehen ein paar Runden um den antarktischen Kontinent, steigen dabei langsam auf und schaffen es dann, mithilfe der subpolaren Wirbel Richtung Süden auszubrechen. An der Meeresoberfläche geben die Wassermassen ihre Wärme an die Atmosphäre ab. Gleichzeitig reduzieren Schnee, Regen und schmelzende Eisberge ihren Salzgehalt. Ein Teil dieses aufgestiegenen Wassers wandert anschließend Richtung Norden und sinkt als Antarktisches Zwischenwasser an der Nordflanke des Zirkumpolarstroms in mittlere Tiefen ab. Der verbleibende Rest wird von den subpolaren Wirbeln südwärts bis zur Küste transportiert. Dort gefriert das Oberflächenwasser und wird im Zuge der Meereisbildung wieder mit Salz angereichert.

- 2.23 > Bei der Umwälzung im Südpolarmeer steigt aus dem Norden kommendes Tiefenwasser kurz vor der Küste auf, kühlt an der Oberfläche fast bis zum Gefrierpunkt ab und sinkt anschließend mit Salzlake gesättigt als schweres Bodenwasser in das unterste Stockwerk des Ozeans. Weiter nördlich aufsteigendes Wasser dagegen fließt zurück Richtung Äquator, wandelt sich dabei zu leichterem modalem Wasser oder zu Zwischenwasser und schiebt sich unter das Oberflächenwasser.

- Sein weiterer Weg zurück in die Tiefe ist dann vorprogrammiert. Das kalte, schwere Wasser sinkt ab und löst damit eine konvektive Vermischung aus. Je intensiver die Abkühlung und die Salzanreicherung an der Meeresoberfläche ablaufen, desto tiefer sinkt das schwere Wasser – unter Umständen sogar bis unter das relativ warme Zirkumpolare Tiefenwasser, welches am Kontinentalhang anliegt.

Während die Westwinde im Norden des Südpolarmeers den Zirkumpolarstrom antreiben, setzen die küstennahen Ostwinde im Süden eine gegenläufige Strömung in Gang, den sogenannten Antarktischen Küstenstrom. Er fließt als Randstrom den antarktischen Kontinentalhang entlang Richtung Westen und schließt den südlichen Teil der subpolaren Wirbel mit ein. Im Küstenstrom treiben die Eisberge der Antarktis. Forscher interessieren sich auch deshalb für ihn, weil an seiner Unterseite warmes, relativ salzreiches Zirkumpolares Tiefenwasser lauert, welches im Zuge des Klimawandels den Eismassen der Antarktis zunehmend gefährlich wird.

Die Umwälzung im Nordpolarmeer

Die Bildung des Tiefenwassers in der Antarktis ist nicht der einzige Motor, der das globale Förderband der Meeresströmungen aufrechterhält. Ein zweiter Antrieb befindet sich im Norden des Atlantischen Ozeans und wird in der Fachliteratur als Atlantische Meridionale Umwälzbewegung (Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC) bezeichnet. Sie sorgt vereinfacht gesagt dafür, dass warmes Oberflächenwasser aus den Tropen in den Nordatlantik gelangt, dort abkühlt, absinkt und im Anschluss in zwei bis drei Kilometern Tiefe als kaltes Nordatlantisches Tiefenwasser wieder Richtung Süden fließt. An der Meeresoberfläche strömt neues Oberflächenwasser kontinuierlich aus den Subtropen nach.

Um zu verstehen, welche entscheidende Rolle die Arktis bei dieser Umwälzung spielt, lohnt es sich, die einzelnen Schritte einmal im Detail zu betrachten. Das warme Oberflächenwasser wird vom nördlichen Zweig des Golfstroms, von Forschern Nordatlantikstrom genannt, bis vor die Westküste Irlands transportiert. Dort verzweigt sich der Strom. Etwa ein Drittel des Wassers wird vom subpolaren Wirbel mitgerissen. Es fließt als Norwegischer Strom die Westküste Skandinaviens entlang und ergießt sich aus dem Europäischen Nordmeer in die Barentssee, einem Randmeer des Arktischen Ozeans. Das restliche Wasser zweigt Richtung Grönland ab und teilt sich dann nochmals in den Westspitzbergenstrom, der in die Framstraße fließt, sowie in einen Ausläufer, welcher das warme Wasser in die Labradorsee zwischen Grönland und Kanada transportiert.

Alle diese Strömungen kühlen auf ihrem Weg in den Norden ab und werden durch Niederschlag verdünnt. Das heißt, sie geben ihre Wärmeenergie an die Atmosphäre ab und beeinflussen damit maßgeblich das Klima in Nordeuropa. Ohne den Wärmetransport des Golfstroms und seiner Ausläufer wären in Nordeuropa vor allem die Winter deutlich kälter.

- 2.24 > Das Strömungssystem des Arktischen Ozeans wird zum einen durch den Einstrom von warmem, salzreichem Wasser aus dem Nordatlantikstrom bestimmt. Zum anderen bilden sich vor allem im Winter in den sibirischen Randmeeren und im Europäischen Nordmeer verschiedene kalte Wassermassen, die anschließend die Arktis Richtung Atlantik verlassen.

- Besonders viel Wärme verliert das Wasser in der Barentssee. Sie ist als arktisches Rand- oder Schelfmeer nur 50 bis 400 Meter tief und kühlt daher relativ schnell aus. Gleichzeitig werden die einströmenden Wassermassen hier stark durchmischt. Flüsse wie der russische Kola tragen große Mengen Süßwasser in die Barentssee ein. Ebbe und Flut wälzen die Wassermassen hin und her, sodass vor allem im Winter die gesamte Wassersäule viel Wärmeenergie verliert. Wenn dann auch noch Meereis gefriert und die dabei freigesetzte Salzlake die Dichte des Schelfwassers erhöht, entstehen drei verschiedene Arten von Wasser:

- kaltes, salzarmes Oberflächenwasser, welches sich vom Wind geschoben in die zentrale Arktis aus- breitet;

- kaltes, salzreicheres Wasser, das in mittlere Tiefen absinkt und sich von dort ausbreitet, sowie

- sehr salzige, schwere Wassermassen, die entweder direkt über das Europäische Nordmeer zurück in den Atlantik fließen oder aber als Arktisches Bodenwasser den Umweg über das Arktische Becken und die Framstraße nehmen.

- 2.25 > Die Framstraße ist eines von drei Meeresgebieten in der Arktis, in der Wasser umgewälzt wird. Hier transportiert der Westspitzbergenstrom warmes, salzreiches Wasser nordwärts, welches sich zunächst abkühlt und im Anschluss auf eine Tiefe von 200 bis 800 Metern sinkt. Ein Teil des Stroms ergießt sich dann in den Arktischen Ozean. Der andere Teil kehrt um und fließt als Nordatlantisches Tiefenwasser unter dem kalten Ostgrönlandstrom Richtung Süden.

- Gemeinsam überqueren diese Wassermassen die nur 800 Meter tiefen untermeerischen Schwellen zwischen Grönland, Island und Schottland und strömen dann gigantischen Wasserfällen gleich in die Tiefseebecken des Nordatlantiks hinab. Über sie schiebt sich nun noch ein dritter Strom – das Tiefenwasser aus der Labradorsee. Es ist im Zuge seiner winterlichen Abkühlung auf eine Tiefe von etwa 2000 Metern gesunken und komplettiert nun den arktischen Kaltwasserstrom, der jetzt als Tiefenwasser entlang der amerikanischen Ostküste Richtung Südatlantik fließt.

Vergleicht man die Umwälzzirkulation im Nordatlantik mit der Tiefenwasserbildung im Südpolarmeer, so fällt ein maßgeblicher Unterschied auf. Die Wassermassen im Norden sinken ab, weil sie in eisfreien Meeresregionen wie der Labradorsee, dem Europäischen Nordmeer und den sibirischen Schelfmeeren ihre Wärme an die Atmosphäre abgeben und dadurch kälter und schwerer werden. Im zentralen Arktischen Ozean findet gleichzeitig kaum Konvektion statt. Hier isoliert die Meereisdecke den Ozean viel zu gut, als dass er viel Wärme an die Atmosphäre verlieren könnte.

In der Antarktis dagegen wird die Tiefenwasserbildung vor allem durch das Gefrieren des Meereises und die damit verbundene Freisetzung von Salzlake angetrieben. Der vorhergehende Wärmeverlust der Wassermassen spielt zwar auch eine Rolle – entscheidender ist hier aber die Meereisbildung.

Eine Schutzschicht für das Meereis

Die Umwälzung des Atlantischen Wassers ist jedoch nicht die einzige Aufgabe des Arktischen Ozeans im globalen Förderband der Meeresströmungen. Er stellt zudem ein wichtiges Verbindungsstück zwischen dem Pazifischen und dem Atlantischen Ozean dar. Durch die gerade einmal 85 Kilometer schmale und nur 50 Meter flache Beringstraße fließt relativ warmes, salzarmes Pazifikwasser in das Nordpolarmeer. Dieser Einstrom entspricht nur einem Zehntel jener Wassermenge, die über die Framstraße und die Barentssee aus dem Nordatlantik in den Arktischen Ozean gelangt. Dennoch prägt er das Geschehen deutlich. Die Wassermassen aus dem Pazifik transportieren Wärme in den hohen Norden, welche die Meereisbildung in der Tschuktschensee nördlich der Beringstraße beeinflusst. Aufgrund seines geringen Salzgehalts verstärkt das Pazifikwasser aber auch die Schichtung des Arktischen Ozeans. Betrachtet man dessen Wassersäule im Profil, so erkennt man von oben nach unten folgende Besonderheiten:

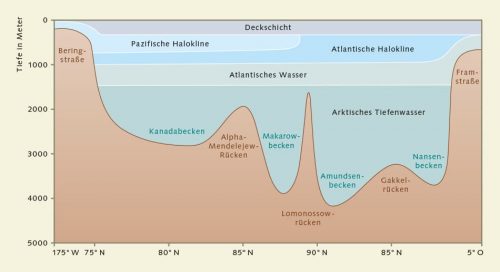

- 2.26 > Schematische Darstellung der Wassermassen des Arktischen Ozeans. Über dem Arktischen Tiefenwasser zirkulieren die warmen Wassermassen aus dem Atlantik. Darüber folgen die kalte Atlantische und Pazifische Halokline, die gemeinsam mit der Deckschicht das Meereis vor der Wärme des Atlantikwassers schützen.

Die Deckschicht

Wo immer Meereis das Nordpolarmeer bedeckt, befindet sich darunter eine fünf bis 50 Meter dicke salzarme Wasserschicht. Diese Deckschicht speist sich aus Süßwasser, welches in erster Linie aus den vielen Flüssen stammt, die in den Arktischen Ozean münden. Allein die nordeuropäischen, sibirischen und nordamerikanischen Flüsse transportieren pro Jahr circa 3300 Kubikkilometer Wasser in das Nordpolarmeer. Diese Menge entspricht etwa elf Prozent der weltweiten Festlandsabflüsse und erklärt, warum das Wasser des Nordpolarmeers deutlich weniger Salz enthält als zum Beispiel die Wassermassen des Atlantischen Ozeans.

Das von Flüssen eingetragene Süßwasser vermischt sich in den flachen Schelfmeeren mit dem Meerwasser und breitet sich dann vom Wind geschoben in die zentrale Arktis aus. Sowohl in den Schelfmeeren als auch im zentralen Arktischen Ozean kann diese Deckschicht im Sommer recht warm werden, besonders dort, wo die Eisdecke in einzelne Schollen zerfallen oder sogar ganz geschmolzen ist. Wo Meereis fehlt, kann die Sonnenstrahlung das Oberflächenwasser erwärmen, was vielerorts dazu führt, dass die restlichen Schollen verstärkt von unten schmelzen. Infolge der Eisschmelze und des damit verbundenen Süßwassereintrags wird die Deckschicht im Lauf des Sommers immer salzärmer und damit stabiler. Das heißt, ihr Wasser vermischt sich immer weniger mit den darunterliegenden salzigeren Wassermassen. Die eingestrahlte Wärme bleibt auf diese Weise in der obersten Wasserschicht gefangen. Im Herbst und Winter dagegen kühlt sich die Deckschicht wieder ab und wird durch die dann einsetzende Eisbildung auch wieder salzreicher.

- 2.27 > Auf dem Meereis in der arktischen Beaufortsee haben sich Schmelzwassertümpel gebildet. Ihre türkisfarbenen Wasserflächen reflektieren deutlich weniger Sonnenstrahlung als das weiße Eis.

Die Halokline

Unter der Deckschicht findet man vor allem in den tiefen Becken des Arktischen Ozeans eine zweite Trennschicht, die sogenannte kalte Halokline. Der Begriff „Halokline“ kommt aus dem Griechischen und bezeichnet eine Übergangszone zwischen Wasserschichten unterschiedlichen Salzgehalts, weshalb die Halokline auch Salzgehaltssprungschicht genannt wird. Der Salzgehalt des Wassers nimmt unter der Deckschicht über eine Tiefe von circa 200 Metern zu – so lange, bis es genauso salzig ist wie das darunterliegende Atlantikwasser. Eine solche Salzgehaltsschichtung ist im Weltmeer durchaus nicht ungewöhnlich. Das Besondere im Arktischen Ozean ist jedoch, dass in der Arktischen Halokline zwar der Salzgehalt des Wassers mit zunehmender Tiefe steigt, die Wassertemperatur aber durchweg ziemlich nahe am Gefrierpunkt bleibt – ganz ungeachtet dessen, dass das Atlantikwasser unter der Halokline ungefähr ein Grad Celsius misst und damit deutlich wärmer ist.

Die niedrige Temperatur der Halokline rührt daher, dass ihr Wasser aus den Schelfmeeren stammt, wo im Winter das Oberflächenwasser stark auskühlt und in den Küstenpolynien besonders viel Eis gebildet wird. Gleichzeitig verdünnen die vielen Flüsse das Schelfwasser mit Süßwasser, weshalb es sehr salzarm ist. Im Lauf des Winters allerdings steigt sein Salzgehalt durch die ständige Meereisbildung an.

Dieses kalte und am Anfang des Winters noch recht salzarme Wasser fließt von den Schelfmeeren in die zentrale Arktis. Es breitet sich dort überall aus, schiebt sich seiner Dichte entsprechend unter die noch salzärmere Deckschicht und schirmt das Meereis zusätzlich vor dem tiefer liegenden warmen Atlantikwasser ab. Gemeinsam stabilisieren die Deckschicht und die Halokline die Schichtung des Nordpolarmeers in einem solchen Ausmaß, dass es weder dem Wind noch der Konvektion gelingt, Wirbel oder auch Turbulenzen zu erzeugen, die genug Kraft hätten, um nennenswerte Mengen wärmeren Atlantikwassers aus der Tiefe an die Meeresoberfläche zu transportieren.

Ähnlich wie dem Schelfwasser ergeht es den Wassermassen aus dem Pazifik, die über die Beringstraße in den Arktischen Ozean strömen. Auch sie sind recht salzarm und durchlaufen in der flachen Tschuktschensee eine ähnliche Entwicklung wie die Wassermassen in den anderen Schelfmeeren. Am Ende schichtet sich das Wasser des Pazifiks in der zentralen Arktis gemäß seiner Dichte als sogenannte Pazifische Halokline ein.

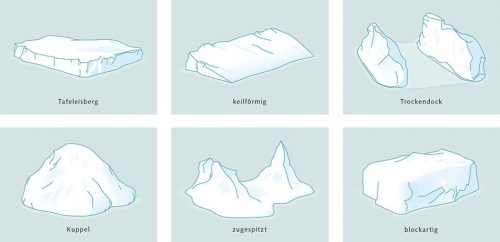

- 2.28 > Kein Eisberg gleicht dem anderen, nicht zuletzt weil Wellen und Wind den Eismassen stets auf ganz unterschiedliche Weise zusetzen. Dennoch unterscheidet man ganz grundlegend sechs verschiedene Typen von Eisbergen.

Das Atlantische Wasser

Das Atlantische Wasser, von dem jetzt schon oft die Rede war, ist über die Framstraße und das Europäische Nordmeer in die Arktis gelangt. Es hat seinen Ursprung im Golfstrom weit im Süden, kühlt sich aber auf dem Weg nach Norden enorm ab. In der zentralen Arktis ist es nur noch etwa ein Grad Celsius warm und damit trotzdem bei Weitem das wärmste Wasser dort. Es zirkuliert als schmaler Randstrom entgegen dem Uhrzeigersinn durch die Arktis. Ein Teil dieses Randstroms wandert am Kontinentalhang entlang durch die gesamte Arktis. Ein jeweils anderer Teil zweigt an den drei untermeerischen Rücken ab, welche die zentrale Arktis in das Kanada-, Makarow,- Amundsen- und Nansenbecken unterteilen. Würde dieses Atlantikwasser an die Meeresoberfläche gelangen, wären die Tage des Meereises gezählt, denn seine Wärme reichte aus, um große Mengen Eis zu schmelzen.

Das Arktische Tiefenwasser

Unter dem Atlantischen Wasser, im tiefsten Stockwerk des Arktischen Ozeans, zirkulieren derweil die kältesten und salzreichsten Wassermassen des Arktischen Ozeans, das sogenannte Arktische Tiefenwasser. Dieses schwere Wasser ist in dünnen, flachen Rinnsalen aus den Schelfmeeren den Kontinentalhang hinabgeflossen und hat sich auf dem Weg mit dem ebenfalls salzreichen Atlantikwasser vermischt. Auch bei den absinkenden Rinnsalen greift die Corioliskraft wieder. Sie lenkt das Wasser nach rechts ab, sodass es auf dem Weg in die Tiefsee am Kontinentalhang entlang durch das gesamte Nordpolarmeer wandert. Der obere Teil dieser Wassermassen wiederum verlässt am Ende den Arktischen Ozean durch die Framstraße.

Die ziemlich starke Schichtung der Wassermassen im Arktischen Ozean hat bislang verhindert, dass die aus dem Atlantik kommende Wärme an die Meeresoberfläche steigen und dem arktischen Meereis gefährlich werden konnte. Im Zuge des Klimawandels erwarten die Forscher hier allerdings weitreichende Veränderungen im Zusammenspiel zwischen Ozean und Meereis.

Tafeleisberg

Ein frisch gekalbter Tafeleisberg hat eine flache, ebene Oberfläche und nahezu senkrechte Flanken. In der Antarktis können diese Eisberge bis zu 160 Kilometer lang und zig Kilometer breit sein. Sie sind in der Regel 200 bis 400 Meter dick und ragen 30 bis 50 Meter aus dem Wasser empor. Ähnlich geformte Eisberge in der Arktis sind in der Regel deutlich kleiner.Eispanzer von kontinentaler Größe

Wie viel Eis die Eisschilde Grönlands und der Antarktis in sich vereinen, kann man sich als Mensch im Grunde kaum vorstellen. Die Eisschilde der Polargebiete sind die größten zusammenhängenden Eismassen der Erde. Um ihre Dimension zu verdeutlichen, wird häufig ihre beeindruckende Massenstatistik angeführt. Sie vereinen etwa 99 Prozent der auf der Erde vorhandenen Eismassen und bedecken mit einer Gesamtfläche von 15,6 Millionen Quadratkilometern etwa 9,5 Prozent der Landfläche unseres Planeten. Zum Vergleich: Die Fläche Deutschlands würde fast fünfmal unter den grönländischen Eispanzer passen und fast 39-mal unter das antarktische Inlandeis.

Der Eispanzer Grönlands ist bis zu 3300 Meter dick, jener der Antarktis bis zu 4900 Meter. Zusammen speichern sie so viel Wasser, dass ihr vollständiges Abschmelzen zu einem weltweiten Meeresspiegelanstieg von rund 65 Metern führen würde. Die beiden Eisschilde der West- und Ostantarktis bringen es zusammen auf ein Eisvolumen von 26,37 Millionen Kubikkilometern, das grönländische Inlandeis auf rund drei Millionen Kubikkilometer Volumen.

Jeder Eisschild wird von Gletschern gesäumt, über die das im Landesinnern gebildete Eis Richtung Meer abfließt. In Grönland haben Forscher 13 880 Gletscher gezählt. Viele von ihnen münden in Fjorde, sodass an ihrer Spitze, der sogenannten Abbruchkante oder Kalbungsfront, Eisberge abbrechen können. In der Antarktis dagegen fließen an verschiedenen Küstenabschnitten die Eismassen mehrerer Gletscher zusammen und bilden eine große Eiszunge, die auf das Meer hinausgeschoben wird. Diese schwimmenden Ausläufer der Gletscher werden als Schelfeise bezeichnet. An ihrer Kalbungsfront lösen sich ebenfalls Eisberge – nur sind sie in der Regel deutlich größer als die Eisberge Grönlands. Antarktische Eisberge werden ihrer Form wegen oft auch als Tafeleisberge bezeichnet.

- Die Bedeutung der Eisschilde für das Klima der Polarregionen resultiert in erster Linie aus dem hohen Albedo-effekt der schier endlosen weißen Eisflächen. Regionen, in denen frisch gefallener Schnee auf dem Eispanzer liegt, reflektieren bis zu 90 Prozent der einfallenden Sonnenstrahlung. Ohne Schneedecke sind es immerhin noch etwa 55 bis 60 Prozent. Eisschilde beeinflussen über ihre Gletscher und Schelfeise aber auch die Ozeane. Wo Gletscher kalben, Schmelzwasser in das Meer rinnt oder Schelfeise und schwimmende Gletscherzungen an der Unterseite schmelzen, gelangt automatisch Süßwasser in den Ozean. Umgekehrt entziehen wachsende Eisschilde und Gletscher dem Wasserkreislauf auch große Mengen Feuchtigkeit. In der Antarktis beispielsweise fällt in jedem Jahr so viel Schnee auf das Inlandeis, dass diese Menge allein ausreichen würde, den globalen Meeresspiegel um sechs Millimeter ansteigen zu lassen. Im Südpolarmeer spielen die schwimmenden Gletscherzungen und Schelfeise außerdem eine entscheidende Rolle bei der Tiefenwasserbildung und somit beim Antrieb der globalen Meeresströmungen. Zu guter Letzt dient das Wachsen und Schrumpfen der Eismassen an Land als Indikator für die Entwicklung des Weltklimas. Schrumpfen die Eisschilde und Gletscher, ist das ein ziemlich sicheres Anzeichen für eine globale Erwärmung; nehmen sie an Masse zu, hat sich das Weltklima anscheinend wieder abgekühlt.

- 2.29 > Im Zentrum eines jeden Schneekristalls findet sich ein kleiner Staubpartikel, an dem Wasserdampf aus der Luft kondensiert und zu Eis gefroren ist. Schnee jedoch fällt in der Regel nicht in Form einzelner Kristalle, sondern als Schneeflocken, die aus mehreren ineinander verhakten Schneekristallen bestehen.

In drei Schritten von Schnee zu Eis

Eisschilde und Gletscher entstehen in polaren oder hochgelegenen Gebieten, in denen im Winter mehr Schnee fällt, als im Sommer schmilzt, verdunstet oder auf andere Weise verloren geht, zum Beispiel durch den Abbruch von Eisbergen. Damit sich jedoch aus losem Schneepulver ein kompaktes Gletschereis bilden kann, bedarf es Druck und jeder Menge Zeit, wie die Eisbildung in Grönland zeigt.

Wenn Neuschnee auf das grönländische Inlandeis fällt, besitzt er eine Dichte von 50 bis 70 Kilogramm pro Kubikmeter. Das heißt, Neuschnee ist ein ziemlich leichtes Material, das jede Menge Luft enthält – ganz im Gegensatz zu Wasser in seiner flüssigen Form. Süßwasser beispielsweise besitzt eine Dichte von 1000 Kilogramm pro Kubikmeter. Sobald der Schnee gefallen ist, beginnt seine Metamorphose, die überall auf der Welt in drei Phasen abläuft:

1. Schneeverdichtung

Zunächst werden die Schneekristalle verlagert oder durch den Wind verweht, wobei ihnen die feinen Kristallärmchen abbrechen. Auf diese und andere Weise entsteht aus jeder Schneeflocke und jedem Schneeplättchen ein Schneekorn, dessen Form einer Kugel ähnelt. Dahinter steckt das physikalische Prinzip der Minimierung der Oberflächenenergie. Diese Energie ist für eine kugelförmige Oberfläche am kleinsten, weshalb auch Schneekristalle im Laufe der Zeit die Form einer Kugel annehmen. Aufgrund dieser Kugelform ist der Schnee nun auch in der Lage, sich zu setzen und zu verdichten. Es passen nämlich viel mehr kugelförmige Schneekörner in ein bestimmtes Volumen als feingliedrige Schneekristalle. Die Schneekörner haften zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht zusammen. Würde man mit einer Schaufel in diese oberste Schneeschicht stechen, würden die einzelnen Schneekörner lose von der Schippe rollen.

2. Firnbildung

Weil die Lufttemperatur im Landesinnern Grönlands auch im Sommer nur selten über die Null-Grad-Grenze steigt, bleibt der Schnee eines Winters in der Regel liegen. Wenn dann im darauffolgenden Winter neuer Schnee auf den Altschnee rieselt, drückt das Gewicht des Neuschnees die darunterliegenden Schichten langsam zusammen.

Die eben noch lose über- und nebeneinanderliegenden Schneekörner beginnen nun, sich durch Adhäsion mit ihren Nachbarkörnern zu verbinden. Es scheint fast, als würden die großen Schneekörner die kleineren auffressen, denn sie wachsen im Laufe der Jahre immer weiter. Würde man zu diesem Zeitpunkt einen Schneeschacht graben und den Schaufeltest in etwa einem Meter Tiefe wiederholen, bliebe der Schnee als ziemlich fester Block auf der Schaufel liegen. Fachleute bezeichnen diese festen Schneeschichten als Firn.

Im obersten Bereich des Firnköpers hat das zusammengepresste Material eine Dichte von 350 Kilogramm pro Kubikmeter. In dieser Phase ist es noch so porös wie ein Schwamm, sodass Luft frei durch den Firn zirkulieren kann. Je mehr Schnee jedoch auf die Oberfläche des Eisschilds fällt, desto größer wird der Druck auf die tiefer liegenden Schichten. Die Eiskristalle im Firn wachsen und rücken noch enger zusammen, die Poren verengen sich.

- 2.30 > Gletschereis bildet sich aus Schnee, der sich im Lauf der Zeit zunächst zu Firn und später zu Eis verdichtet. Wie schnell und in welcher Tiefe dieser Prozess abläuft, hängt unter anderem davon ab, wie viel Neuschnee auf die Gletscheroberfläche fällt und durch sein Gewicht Druck auf die darunterliegenden Schichten ausübt.

3. Eisbildung

Die Verdichtung durch Setzungsprozesse und das Wachsen der Eiskristalle erreicht bei einer Dichte von 550 Kilogramm pro Kubikmeter ihr Maximum. Da die Schneeauflast und damit der Druck von oben jedoch weiter steigt, setzt nun das sogenannte Drucksintern ein. Das heißt, die Eiskristalle verbacken miteinander. Die Poren schließen sich und werden versiegelt, sodass alle Luft, die nicht entweichen konnte, in kleinen Bläschen eingeschlossen wird. Wann und in welcher Tiefe dieser Luftabschluss stattfindet, hängt sowohl vom jährlichen Schneezuwachs als auch von der Temperatur des Firns ab. In Regionen mit viel Schneefall läuft die Verdichtung in der Regel schneller ab als in Gegenden mit wenig Schneezutrag. Gleiches gilt für Firn, der wärmer ist. Die Eiskörner verbacken dann eher miteinander als bei sehr kaltem Firn. In Grönland erfolgt der Luftabschluss in der Regel in einer Tiefe von 60 bis 110 Metern. Das Material hat dann eine Dichte von etwa 830 Kilogramm pro Kubikmeter.

Sowie die Luft nicht mehr entwichen kann, sprechen Fachleute von Eis. Auf den subantarktischen Inseln erkennen Forscher die Zone des Firn-Eis-Übergangs an einer dicken Schicht wiedergefrorenen Schmelzwassers im Eiskörper. Dort schmilzt nämlich im Sommer Schnee an der Gletscheroberfläche, und das Schmelzwasser sickert dann so tief in den Firn ein, wie es die Poren im Material erlauben. Am Firn-Eis-Übergang staut es sich dann und gefriert wieder.

Mit der Versiegelung der Poren ist die Gletschereisbildung aber noch nicht beendet. Wenn der Schnee-Firn-Eis-panzer mehrere Hundert Meter dick ist, lastet so viel Gewicht auf den unteren Schichten und insbesondere auf den Luftbläschen, dass die Luft darin auskristallisiert. Das heißt, alle Moleküle, die in den Bläschen enthalten sind, werden in das Kristallgitter des Eises eingebaut. Das gilt für die Gasmoleküle ebenso wie für Staubpartikel oder sonstige Verunreinigungen, die sich in der Luft befinden. Am Ende entsteht ein extrem dichtes, blasenfreies Eis, welches man an seiner blauen Farbe erkennt. Fällt nämlich Tageslicht auf dieses Eis, absorbiert es einen kleinen Teil des roten Lichtes, sodass der Mensch das Eis in einem leicht bläulichen Farbton wahrnimmt. Erscheint Gletschereis dagegen eher weiß, enthält es in der Regel noch viele Luftblasen.

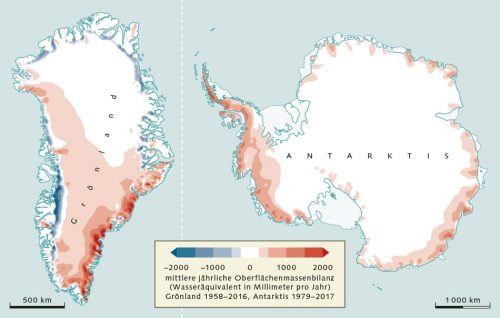

- 2.31 > Ob die Oberflächenmassenbilanz eines Eisschilds positiv oder negativ ist, hängt davon ab, wie viel Schnee gefallen ist und welcher Anteil davon durch Schmelze, Windtransport oder aber Sublimation verloren gegangen ist.

- Wie schnell ein Gletscher oder Eisschild wächst, hängt unter anderem von der Niederschlagsmenge ab. In der Westantarktis fallen pro Jahr bis zu vier Meter Neuschnee, im Norden der Antarktischen Halbinsel sowie an der Küste des Wilkeslands sogar bis zu sechs Meter, wobei diese Zahlen nur Näherungswerte sind. Forscher geben die Niederschlagsmenge stets als Wasseräquivalent (WE) an. Gemeint ist damit die Höhe der Wassersäule, die sich ergäbe, wenn man den Schnee schmelzen würde. In der Westantarktis ergäbe sich ein Wasseräquivalent von bis zu 1200 Millimetern oder ebenso viele Liter pro Quadratmeter; an der Antarktischen Halbinsel und im Wilkesland sogar bis zu 1800 Millimetern. Um davon die exakte Schneehöhe ableiten zu können, müsste man die genaue Dichte des Schnees kennen, was für große Flächen jedoch selten der Fall ist. Daher behilft man sich mit einem Schätzwert. Ein Kubikmeter Neuschnee ergibt in etwa eine 300 bis 350 Millimeter hohe Wassersäule. Stellt man diese Rechnung um, ergeben sich für die Küstengebiete der Westantarktis und des Wilkeslands die genannten Schneehöhen. Im Zentrum des Kontinents dagegen fallen nur wenige Zentimeter Neuschnee pro Jahr. An der US-amerikanischen Amundsen-Scott-Südpolstation beispielsweise dokumentierten Meteorologen im Zeitraum von 1983 bis 2010 einen jährlichen Schneezuwachs von 27,4 Zentimetern pro Jahr, wobei dieser Messwert auch Schnee umfasst, den der Wind in das Messfeld geweht hatte.

In Grönland fällt der meiste Schnee an der Südostküste. Satellitendaten lassen darauf schließen, dass sich der Neuschnee dort bis zu zehn Meter hoch auftürmt. Im Norden der Insel dagegen ist es sehr trocken. Hier fallen größtenteils weniger als 30 Zentimeter Schnee pro Jahr. Anschließend stellt sich sofort die Frage, wie viel von diesem Neuschnee im Lauf des Sommers schmilzt oder verdunstet und welche Menge liegen bleibt. In Grönland war das bis vor 30 Jahren noch knapp die Hälfte. Von den 750 Gigatonnen Schnee, die im Winter fielen, überstanden etwa 350 Gigatonnen den Sommer. Heutzutage bleiben nur noch rund 200 Gigatonnen Schnee liegen. Auf dem antarktischen Festland – ohne Schelfeise – fallen pro Winter rund 2236 Gigatonnen Schnee, von denen vor allem auf der Antarktischen Halbinsel etwa 50 Gigatonnen durch Schneeschmelze verloren gehen. Weitere 84 Gigatonnen Schnee verdunsten durch Sublimation. Der große Rest verdichtet sich zu Eis.

- 2.32 > Die Topografie der Landfläche unter einem Eisschild beeinflusst maßgeblich, wie die Eismassen fließen und ob ihnen warmes Meerwasser gefährlich werden kann. Diese beiden eisfreien Darstellungen Grönlands verdeutlichen, dass das Zentrum der Insel unterhalb des Meeresspiegels liegt (A) und über Fjorde direkt mit dem Meer verbunden ist (B). Klar zu erkennen sind zudem die tiefen Gräben, durch die warmes Atlantikwasser auf den Schelf und in die Fjorde gelangen kann.

- 2.33 > Eisbergabbrüche sind am Jakobshavneisstrom im Westen Grönlands keine Seltenheit. Im Juli und August 2015 aber verlor Grönlands schnellster Gletscher auffallend viel Eis, das dann auf das Meer trieb.

Warum fließt Eis?

Hat ein Gletscher oder ein Eisschild eine bestimmte Größe erreicht, setzen sich seine Eismassen in Bewegung. Hanggletscher, die man etwa in Hochgebirgen wie den Alpen oder den Rocky Mountains findet, bewegen sich immer Richtung Tal – eine Bewegung, die jeder Ski- und Schlittenfahrer aus eigener Erfahrung gut nachvollziehen kann. Warum aber bewegen sich auch Eismassen, die auf einer Ebene oder im Tal liegen? Der Grönländische Eisschild zum Beispiel ruht zu großen Teilen in einer Art Kessel, wie die Karte des Inseluntergrunds zeigt. Trotzdem fließen seine Eismassen zu den Rändern hin.

Die Erklärung dafür ist vielschichtig. Ganz grundsätzlich gilt, große Eismassen bewegen sich, weil sich das Gletschereis entweder aufgrund seines Eigengewichts verformt oder weil es auf einem rutschigen Untergrund gleitet. Meist gehen beide Prozesse Hand in Hand. Ein entscheidender Unterschied ist jedoch, dass für das Gleiten immer ein dünner Schmelzwasserfilm benötigt wird, auf dem das Eis rutscht, während die Verformungen auch im angefrorenen Zustand stattfinden.

Um die Verformungsbewegung zu verstehen, kann man sich einen Eisschild wie einen überdimensionalen Rührteig vorstellen, der als zähflüssiger Teighaufen auf eine Arbeitsfläche gekippt wurde und in dessen Mitte man nun Löffel für Löffel weiteren Kuchenteig hinzugibt. Nach den ersten Zugaben dürfte sich die Form des Haufens noch nicht grundlegend verändern. Mit der Zeit aber wird die Menge im Zentrum so groß, dass der restliche Teig zu den Rädern hin wegfließt.

Einem Eisschild ergeht es genauso. Mit jeder neuen Schneeschicht wächst die Materialmenge. Der Druck auf die Eismassen darunter nimmt zu, sodass diese sich verformen und zu den Rändern hin wegfließen. Bei der Verformung entsteht im Innern des Eisschilds Scherwärme, welche das Eis erwärmt und auf diese Weise das Fließen des Eises beschleunigt, denn warmes Eis verformt sich leichter.

Die Verformungsprozesse allein genügen allerdings nicht, um Eisströme und vor allem Gletscher so schnell fließen zu lassen, wie Wissenschaftler es heute beobachten. An Geschwindigkeit gewinnen die Eismassen vor allem, indem sie gleiten. Das heißt, sie rutschen wie ein Schlitten auf einem dünnen Schmelzwasserfilm eine Schräge hinab. Auf Grönland kann dieses Schmelzwasser unter bestimmten Umständen von der Eisschildoberfläche stammen. Dort sammelt es sich im Sommer in großen Schmelzwasserseen. Bei manchen dieser Seen rinnt das Wasser dann durch Risse, Spalten oder Höhlengänge im Eis zur Unterseite des Gletschers und bildet dort den beschleunigenden Gleitfilm. In der Regel aber schmelzen die Eisschilde in erster Linie durch Geothermie, also Erdwärme, von unten. Dazu bedarf es nicht einmal einer großen Wärmemenge, denn aufgrund des hohen Lastendrucks an der Unterseite der kilometerdicken Eispanzer reduziert sich der Schmelzpunkt des Eises. Es kann demzufolge schon bei einer Temperatur von etwa minus zwei bis minus 1,5 Grad Celsius schmelzen. Pro Jahr büßen die Eisschilde dennoch nur wenige Millimeter Eis an ihrer Unterseite durch Schmelzen ein.

Ströme aus Eis

Bis heute haben Wissenschaftler den Prozess des Gleitens von Gletschereis nur in Ansätzen verstanden. Er hängt zum einen von der Beschaffenheit des Untergrunds ab. Zum anderen entsteht beim Gleiten Reibungswärme, die etwas Eis schmilzt und die unteren Eisschichten erwärmt. Infolgedessen verformen sich diese Eisschichten leichter, was das Fließen des Eises zusätzlich beschleunigen kann.

In der Antarktis transportieren etwa 30 Auslassgletscher und Eisströme das Eis ins Meer. Als Eisstrom bezeichnen Forscher dabei große Bänder fließenden Eises innerhalb eines Eisschildes. Sie grenzen sich meist durch ihre Fließgeschwindigkeit und Fließrichtung vom umliegenden Eis ab und münden in Gletscher, die außerhalb des Eisschilds liegen. Bis heute hat die Wissenschaft noch keine eindeutige Erklärung, warum Eisströme entstehen und welche Mechanismen ihren Eismassentransport regulieren, denn kaum ein Strom gleicht dem anderen. Einige fließen kontinuierlich, andere immer nur phasenweise. Es kommt auch vor, dass Eisströme ihre Fließrichtung ändern, plötzlich an Tempo gewinnen oder sich spürbar verlangsamen. Es muss also mehrere Einflussfaktoren geben. Forscher haben die folgenden sieben Parameter identifiziert:

1. Topografische Verengung

Das Felsbett unter dem Eisschild bildet ein Tal, sodass die Eismassen in der Tiefe eingeengt werden. Um mit dem Fließtempo in den höheren Lagen mithalten zu können, müssen die Eismassen in der Tiefe schneller fließen. Außerdem erhöht sich ihre Reibung auf dem Untergrund. Die dabei entstehende Wärme lässt die Eismassen an der Unterseite schmelzen, wodurch sich ihr Fließtempo nochmals erhöht. Das bekannteste Beispiel für einen Eisstrom, dessen Ursprung auf eine topografische Verengung zurückzuführen ist, ist der Jakobshavneisstrom in Westen Grönlands. Seine Eismassen fließen in der Tiefe durch ein bis zu 2000 Meter tiefes Tal, wodurch die Fließgeschwindigkeit des Eisstroms auf bis zu 17 Kilometer pro Jahr beschleunigt wird.

2. Topografische Stufen

Fließen die Eismassen eines Eisschilds über eine Steilklippe oder ähnliche topografische Stufen hinweg, verformt und beschleunigt sich das Eis dabei aufgrund seines Eigengewichts und der Erdanziehung besonders stark. Gleichzeitig erwärmt es sich, wodurch die Verformung noch leichter und damit auch schneller vonstattengeht. Die Fließgeschwindigkeit des Eises insgesamt nimmt also zu. Bekannte Gletscher, die auf diese Weise beschleunigen, sind unter anderem der Byrdgletscher und der Thwaitesgletscher in der Westantarktis.

3. Rauigkeit des Untergrunds

Bislang ist wenig über die Topografie unter den großen Eisschilden bekannt. Forscher gehen jedoch davon aus, dass mögliche Oberflächenmerkmale wie Felsvorsprünge, Hügel und kleine Gräben die Fließgeschwindigkeit und -richtung eines Eisstroms maßgeblich beeinflussen. Je mehr von ihnen vorhanden sind und je rauer der Untergrund demzufolge ist, desto langsamer fließen die Eismassen. Oder anders gesagt: Auf einem glatten Felsbett fließen und gleiten Eismassen besser als auf einem rauen. Beobachtet wird dieser Effekt unter anderem am Möllereisstrom in der Westantarktis.

4. Abbruch von Eisbergen

Wenn an der Kalbungsfront eines schwimmenden Gletschers oder Schelfeises Eisberge abbrechen und somit Eis verloren geht, beginnt ein sich selbst verstärkender Prozess. Zunächst beschleunigen die nachrutschenden Eismassen. Im Zuge dieser Bewegung erwärmt sich das Eis des gesamten Eisstroms – es verformt sich also leichter. An seiner Unterseite entsteht außerdem durch die zunehmende Reibung mehr Schmelzwasser, auf dem die Eismassen gleiten können. Beides zusammen führt dazu, dass der Eisstrom nochmals an Tempo gewinnt. Wie wirkungsvoll diese Selbstverstärkung sein kann, zeigt abermals der Jakobshavneisstrom in Westgrönland. Nachdem im Zeitraum von 1992 bis 2004 an seiner Spitze so viele Eisberge gekalbt waren, dass die Gletscherzunge kaum noch bis in den Fjord reichte, verdreifachte sich seine Fließgeschwindigkeit auf 17 Kilometer pro Jahr.

5. Verformbare Sedimente unter dem Eisschild

Nicht überall besteht der Boden unter einem Eisschild aus hartem, nacktem Fels. An vielen Stellen setzt sich die obere Bodenschicht aus Kies oder anderen feinkörnigen Sedimentablagerungen zusammen. Auf einem solchen weichen Untergrund fließen und gleiten die Eismassen eines Eisschilds aus drei Gründen viel besser als auf einem harten Untergrund:- Erstens gleichen die Sedimente wie eine Deckschicht mögliche Unebenheiten im Untergrund aus und reduzieren auf diese Weise dessen Oberflächenrauigkeit.

- Zweitens bildet eine von Schmelzwasser getränkte Sedimentschicht eine optimale Gleitoberfläche. Jeder, der als Kind im Matsch geschlittert ist, weiß, dass diese Rutschbewegung auf einem trockenen, gepflasterten oder asphaltierten Untergrund nahezu unmöglich ist.

- Und drittens verformen sich Sedimentablagerungen leicht unter der Last des Eises. Unter Umständen geraten sie sogar selbst ins Rutschen und geben auf diese Weise den Weg frei oder beschleunigen den Eisfluss.

6. Erdwärme

Gletschereis rutscht umso schneller, je größer der Schmelzwasserfilm an seiner Unterseite ist. Schmelzwasser wiederum entsteht durch Wärme, die auch aus dem Erdinnern stammen kann. Diese sogenannte Geothermie spielt vor allem in jenen Regionen eine maßgebende Rolle, wo es aktive Vulkane unter dem Eisschild gibt oder wo die Erdkruste besonders dünn ist. Hinweise auf beide Phänomene haben Wissenschaftler unter anderem in der Westantarktis gefunden. Erdwärme wird aber auch als eine mögliche Erklärung für die Entstehung des nordostgrönländischen Eisstroms (North East Greenland Ice Stream, NEGIS) herangezogen. Er ist der einzige grönländische Eisstrom. Sein Einzugsgebiet umfasst zwölf Prozent der Fläche des Inlandeises von Grönland und verbindet dieses mit dem Ozean. In seinem Entstehungsgebiet gibt die Erdkruste fast 20-mal mehr Wärme ab als im grönländischen Durchschnitt.

- 2.34 > Das Einzugsgebiet des NEGIS reicht weit ins Landesinnere Grönlands hinein. Von dort transportiert er die Eismassen Richtung Nordosten, wo sie über drei Gletscher das Meer erreichen.

7. Schmelzwasserseen und -flüsse

Je mehr Details über die Topografie des Bodens unter den Eisschilden der Antarktis und Grönlands bekannt werden, desto klarer wird auch, dass manche Eisströme in Regionen entstehen, in denen das Gefälle des Untergrundes allein nicht ausreicht, um Eis fließen zu lassen. Das Entstehungsgebiet des Recoveryeisstroms in der Ostantarktis ist hier ein Beispiel von vielen. Theoretisch dürfte sich das Eis in diesem Teil der Ostantarktis kaum bewegen. In Wirklichkeit aber transportiert der Strom seine Eismassen mit einem Tempo von zehn bis 400 Metern pro Jahr vom Hochplateau des Eisschilds in der Ostantarktis hinab Richtung Weddellmeer. Sein Einzugsgebiet reicht dabei vom Filchner-Ronne-Schelfeis an der Küste rund 1000 Kilometer weit in das Landesinnere und erstreckt sich über eine Fläche, die fast dreimal so groß wie Deutschland ist. Ein mächtiger Eisstrom, von dem Forscher bislang dachten, dass überlaufende Schmelzwasserseen unter dem Eisschild den entscheidenden Impuls für seine Entstehung geben. Die Vorstellung war, dass diese Seen gelegentlich überlaufen und dabei einen Gleitfilm entstehen lassen, auf dem das Inlandeis rutscht wie ein Auto beim Aquaplaning.

Dass es tatsächlich Seen unter dem Eis der Antarktis gibt, weiß man von russischen und britischen Forschungsprojekten am Wostoksee und Ellsworthsee. Beide Gewässer sind in Senken unter dem Eisschild entstanden. In ihnen hat sich im Lauf von vielen Jahrtausenden so viel Schmelzwasser angesammelt, dass sie in der Regel größer sind als der Bodensee. Die Annahme aber, dass sich derart riesige Seen zuhauf unter dem Eisschild der Antarktis befänden und die Eisströme initiierten, konnten deutsche Polarforscher in einer Feldstudie am Recoveryeisstrom wiederum nicht bestätigen. Überall dort, wo die Forscher Wasser unter dem Eis vermutet hatten, konnten sie keines nachweisen.

Die genaue Rolle der subglazialen Seen ist also nach wie vor ungeklärt – ebenso wie die Frage, auf welche Weise sich das Schmelzwasser unter den Eisschilden verteilt. Die Pfade möglicher Bäche und Flüsse unter dem Eis können bislang nur in Computersimulationen dargestellt werden. Es wurden auch erste Versuche unternommen, entsprechende Informationen aus Satellitendaten abzuleiten. Messmethoden, mit denen sich Seenketten oder Flussnetze großflächig nachweisen und abbilden ließen, existieren bislang jedoch noch nicht.

Wie Schelfeise den Gletscherfluss bremsen

Mehr als die Hälfte der Antarktisküste ist von Schelfeisen gesäumt. Die mehr als 300 schwimmenden Gletscherzungen sind die Ausläufer eines oder mehrerer Gletscher, die ihre zusammenhängenden Eismassen langsam auf das Südpolarmeer hinausschieben. Die Kante des Larsen-C-Schelfeises im westlichen Weddellmeer beispielsweise bewegt sich pro Jahr etwa 700 Meter. Die Eisplatte wird in ihrer Ausdehnung nur dadurch begrenzt, dass sich in regelmäßigen Abständen Eisberge von der Abbruchkante lösen und das Schelfeis auf diese Weise Eis verliert. Bei großen Schelfeisen kann es mehr als tausend Jahre dauern, bis ein Eiskristall einmal durch das gesamte Schelfeis gewandert ist und an Bord eines Eisbergs den letzten Abschnitt seiner Reise antritt.

Die Schelfeise der Antarktis sind in der Regel zwischen 300 und 2500 Meter dick, wobei die Eisplatten dünner werden, je weiter sie auf das Meer hinausreichen. Am mächtigsten sind sie an der sogenannten Gründungslinie – also dort, wo das Eis auf seinem Weg vom Land auf das Meer den Kontakt zum Untergrund verliert und aufschwimmt. In der Südpolarregion bedecken Schelfeise eine Gesamtfläche von 1,3 Millionen Quadratkilometern. Das größte Schelfeis, das Rossschelfeis im Rossmeer, ist fast so groß wie Spanien.

Schelfeise speisen sich in erster Linie aus dem Eis der dahinterliegenden Gletscher und Eisströme. Ihr Volumen nimmt aber auch zu, indem Schnee auf das Schelfeis oder das vorgelagerte Meereis fällt und sich mancherorts zu Firn und Eis verdichtet. Anderenorts gefriert Meerwasser an der Schelfeisunterseite und lässt die Eiszungen wachsen. Schelfeise verlieren Eis zum einen durch das Kalben von Eisbergen, zum anderen schmelzen warme Wassermassen die Eiszungen von unten an. Diesen Prozess bezeichnen Forscher als basales Schmelzen der Schelfeise.

Verliert das Schelfeis weniger oder genauso viel Eis, wie über die Gletscher nachfließt, befindet es sich im Gleichgewicht. In diesem Zustand überdauern die schwimmenden Eiszungen mehrere Jahrtausende. Nehmen die Verluste jedoch abrupt zu, besteht Grund zur Sorge, denn Schelfeise erfüllen eine elementare Aufgabe im Klimasystem der Erde. Sie bremsen das Nachrutschen weiterer Eismassen aus dem Inland und somit den Anstieg des Meeresspiegels.

Zusatzinfo Schelfeis und Ozean – eine Beziehung von Geben und Nehmen

- Um diese Rolle genau zu verstehen, muss man sich ihre Entstehung nochmals vor Augen führen. Als schwimmende Ausläufer eines oder mehrerer Gletscher haben die Eismassen der Schelfeise eine lange Reise hinter sich – vom Hochplateau im Landesinnern der Antarktis über Eisströme und Gletscher hinunter bis zum Meer. Wenn sie dann an der Küste als große Eisplatte aufschwimmen und auf das Meer hinausgeschoben werden, bleibt das Eis hier und da an Inseln oder Felsen hängen. Manchmal schieben sich Schelfeise auch über flache Hindernisse hinweg oder laufen gegen eine Insel, die dann wie ein Bremsklotz den Eisfluss stoppt. Je dicker ein Schelfeis ist, desto mehr Rückhaltekraft kann es auf die Eismassen im Inland ausüben.

Wie groß der Druck ist, dem die Schelfeise standhalten müssen, wird vielleicht deutlich, wenn man sich vorstellt, dass 74 Prozent des Inlandeises der Antarktis über Gletscher und Schelfeise ins Meer gelangt. Als im Jahr 2002 das Larsen-B-Schelfeis an der Antarktischen Halbinsel in Abertausende Eisberge zerbrach und somit seine Bremsfunktion einbüßte, nahm das Fließtempo der dahinterliegenden Gletscher in den 18 Folgemonaten um das Drei- bis Achtfache zu.

Schwimmende Gletscherzungen gibt es natürlich auch in der Arktis – vor allem in Grönland und an der Küste der kanadischen Ellesmereinsel. Diese fest mit dem Land verbundenen Eisflächen werden jedoch größtenteils nicht als Schelfeise bezeichnet, weil sie vor allem in Fjorden vorkommen und somit durch Land in ihrer Breitenausdehnung begrenzt werden. Aus diesem Grund nennen Fachleute dieses schwimmende Landeis einfach Eiszunge. Eine Ausnahme bildet das sogenannte Ward-Hunt-Eisschelf vor der Küste der Ellesmereinsel. Es ist aus zusammengedrücktem Meereis entstanden, auf welches dann Schnee gefallen ist, der sich zu Eis verdichtet hat. Diese Eisfläche ist demzufolge kein Landeis und unterscheidet sich damit grundlegend von den großen Eisschilden der Antarktis.

Die Wanderrouten der Eisberge

Das Kalben von Eisbergen an der Abbruchkante eines Gletschers oder Schelfeises ist ein ganz natürlicher Prozess. Schelfeise in der Antarktis produzieren in regelmäßigen Abständen Tafeleisberge mit einer Grundfläche, die so groß ist, dass Metropolen wie Hamburg oder Berlin darauf Platz finden könnten. Die Größe eines Eisbergs entscheidet zumindest in der Antarktis auch über sein weiteres Schicksal. Eisberge, die nicht länger und breiter als zwei Kilometer sind, treiben innerhalb weniger Monate von der Schelfeis- oder Gletscherkante weg und aus dem Küstenbereich heraus. Der ablandige Wind drückt sie auf das offene Meer hinaus, wo sie dann im Lauf von ein bis zwei Jahren in kleinere Stücke zerbrechen und schmelzen.

Bei Eisbergen mit einem Durchmesser von mehr als zwei Kilometern spielt der ablandige Wind dagegen nur eine Nebenrolle. Ihre Bewegung wird vor allem durch das Eigengewicht angetrieben. Dazu muss man wissen, dass das Südpolarmeer keine ebene Fläche ist. Seine Oberfläche steigt aufgrund der vorherrschenden Winde zur Küste hin um bis zu 50 Zentimeter an. Große, frisch gekalbte Eisberge rutschen also zunächst diese schräge Meeresoberfläche hinunter. Ihre Rutschbahn verläuft dabei jedoch nicht als gerade Linie, sondern schlägt aufgrund der Corioliskraft einen Bogen nach links. Die Eisberge werden also zur Küste hin abgelenkt. Das bedeutet, sie wandern eine lange Zeit im kalten Küstenstrom und erreichen oft erst Jahre später wärmere, nördlich gelegene Gewässer, in denen sie dann zerfallen und schmelzen.

Wie schnell die Eisberge auf ihrer Wanderung unterwegs sind, hängt auch von der Topografie des Meeres-bodens ab. Große Eisberge laufen regelmäßig auf Grund und bleiben dann eine unbestimmte Zeit lang stecken. Außerdem frieren die Giganten im Winter oft im Meereis ein, sodass die Wellen nicht mehr gegen ihre Flanken schlagen können und die Erosion gedämpft wird. Wissenschaftler haben die Wanderpfade der großen antarktischen Eisberge nachverfolgt und in Computermodellen berechnet. Je nachdem, in welchem Meeresgebiet die Riesen gekalbt sind, nehmen sie eine von vier „Autobahnen“, die alles treibende Eis – also Meereis und Eisberge – in wärmere Gefilde führen. GPS-Daten belegen, dass es einem großen Eisberg sogar schon gelungen ist, die Antarktis einmal zu umrunden. Er war im Weddellmeer gestartet, an der Ostküste der Antarktischen Halbinsel Richtung Norden getrieben, dann aber Richtung Osten abgebogen und einmal um den Südkontinent gewandert, bevor er nördlich der Antarktischen Halbinsel dann endgültig schmolz.

Von den Gletscherzungen der Arktis kalbt anstelle weniger großer Eisberge oft eine Amanda vieler kleinerer. Der Wind drückt sie aus den Fjorden auf das offene Meer hinaus, wo sie dann meist im Küstenstrom Richtung Süden treiben. Viele Eisberge, welche die Schifffahrtslinien vor der Südküste Neufundlands erreichen, stammen vom Jakobshavneisstrom in Westgrönland. Allein im Jahr 2018 trieben mehr als 500 Eisberge von der Westküste Grönlands bis vor die Küste Neufundlands und Labradors. Im Rekordjahr 1984 waren es 2002. Die meisten benötigen ein bis drei Jahre für diese Wanderung.

Forscher vermuten einen Zusammenhang zwischen den vorherrschenden atmosphärischen Strömungsverhältnissen über dem Nordatlantik und der Zahl jener Eisberge, die so weit nach Süden treiben. Wehen im Winter auflandige Winde entlang der Küste Labradors, gelangt wärmere Meeresluft in diese Region. Sie verhindert die Bildung von Meereis, weshalb die Eisberge auch im Winter der zerstörerischen Kraft der Wellen ausgesetzt sind. Gleichzeitig drückt sie der auflandige Wind in flachere Gewässer, wo die Eismassen dann auf Grund laufen.

Kehren sich die großen Strömungsmuster um, weht ein starker kalter Westwind über Labrador hinweg. In seinem Schlepptau gelangt eisige Luft in die Region. Das Meerwasser gefriert zu Meereis, welches die Eisberge vor einem weiteren Zerfall bewahrt. Im darauffolgenden Sommer treten sie dann unbehelligt und in großer Zahl ihre Wanderung Richtung Süden an. Doch auch an der Ostküste Grönlands kalben Eisberge. Der Helheimgletscher beispielsweise verlor am 22. Juni 2018 auf einen Schlag einen sechs Kilometer langen Streifen Eis. Es war der grönlandweit größte Eisbergabbruch in den zurückliegenden zehn Jahren.