Der bedrohte Ozean

Viele Ursachen für den kritischen Zustand der Meere

Ob Überfischung, Meeresverschmutzung, Erwärmung oder auch Versauerung: Die Meere und ihre Ökosystem- leistungen sind heute stärker bedroht als je zuvor. All die vielen Probleme, die durch regionale Missstände oder durch den weltweiten Klimawandel verursacht werden, machen den Meeresschutz zu einer besonderen Herausforderung. Denn man kann ihnen nur mit einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen begegnen. Besonders betroffen sind die Küstenregionen, weil sie besonders dicht besiedelt sind und das Meer dort intensiv genutzt wird. In Küstengewässern wird der meiste Fisch gefangen, nach Erdgas und Erdöl gebohrt und intensiver Schiffsverkehr betrieben. Auch der Tourismus stellt für die Uferbereiche eine besondere Gefährdung dar. Weil Küsten nämlich vielerorts beliebte Urlaubsziele sind, werden Naturgebiete, die hier liegen, häufig durch den Bau von Hotelanlagen zerstört.

- 2.14 > Bei der Havarie des Tankers „Exxon Valdez“ 1989 vor Alaska wurde ein Küstenstreifen von 2000 Kilometer Länge verölt. Dort befinden sich mehrere Vogel- und Naturschutzgebiete.

- Voraussetzung für eine künftige nachhaltige Nutzung des Meeres ist, dass die einzelnen Bedrohungen erkannt und richtig eingeschätzt werden. Das ist nicht immer einfach. Die Verschmutzung, die ein havarierter Öltanker verursacht, lässt sich noch vergleichsweise gut abschätzen. Kaum überblicken hingegen können Forscher, wie sich die schleichende Versauerung der Ozeane auf verschiedene Meereslebewesen wie zum Beispiel Fische, Muscheln oder Schnecken auswirkt.

Meereswissenschaftler haben in den vergangenen Jahren versucht, die verschiedenen Aspekte, auf die die zunehmende Belastung der Meere zurückzuführen ist, zu identifizieren und zu ordnen.

Folgende Bedrohungen und Einflussgrößen sind dem- nach von besonderer Bedeutung:

- Meeresverschmutzung

- Gifte und Schwermetalle aus Industrieanlagen (Abwässer und Abgase)

- Nährstoffe, insbesondere Phosphate und Stickstoff, aus der Landwirtschaft und aus ungeklärten Abwässern (EutrophierungEutrophierungder Küstengewässer)Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in:

- Lärmverschmutzung der Ozeane durch Schifffahrt und wachsende Offshore-Industrie (Erdgas- und Erdölgewinnung, Bau von Windenergieanlagen, zukünftiger Meeresbergbau)

- Steigende Nachfrage nach Ressourcen

- Erdgas- und Erdölgewinnung in küstennahen Gebieten und zunehmend in der Tiefsee, bei der kleinere oder größere Ölmengen frei werdenkleinere oder größere Ölmengen frei werdenMehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in:

- Sand, Kies und Steine für BaumaßnahmenSand, Kies und Steine für BaumaßnahmenMehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in:

- für die Entwicklung neuer MedikamenteEntwicklung neuer Medikamente: Gewinnung von genetischen Ressourcen aus Bakterien, Schwämmen und anderen Lebewesen, bei deren Abbau Lebensräume am Meeresboden geschädigt werden könntenMehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in:

- zukünftiger MeeresbergbauMeeresbergbau(Abbau von Erzen am Meeresboden), der Lebensräume in der Tiefsee schädigen könnteMehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in:

- AquakulturAquakultur(Freisetzung von Nährstoffen, Medikamenten und Krankheitserregern)Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in:

- Erdgas- und Erdölgewinnung in küstennahen Gebieten und zunehmend in der Tiefsee, bei der kleinere oder größere Ölmengen frei werden

- Überfischung

- Zerstörung von Lebensräumen

- Baumaßnahmen wie zum Beispiel Hafenerweiterungen, Hotels

- Abholzung von Mangroven

- Zerstörung von Korallenriffen durch Fischerei oder Tourismus

- Bioinvasion

- Klimawandel

- Meeresverschmutzung

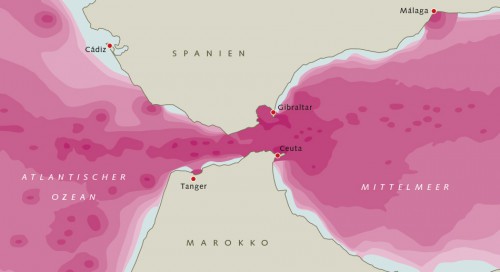

- 2.15 > Auch Lärm verschmutzt die Meere. Französische Forscher veröffentlichten 2014 erstmals eine Karte der Schallbelastung in der viel befahrenen Straße von Gibraltar. Die Rotfärbung veranschaulicht dabei die Höhe des Schallpegels – je röter, desto lauter.

- Die Bedrohungen haben sich den letzten Jahren nicht vermindert. Nur was die Ölverschmutzung betrifft, ist ein positiver Wandel zu verzeichnen: Die Menge des Öls, die jährlich ins Meer gelangt, nimmt ab. Außerdem fließen in Westeuropa heute weniger Nährstoffe in die Nordsee. Bei den meisten Einflussgrößen aber ist keine Trendwende in Sicht. Im Gegenteil: Die Bedrohung nimmt eher zu.

Globale Bedrohungen

Vor allem die mit dem Klimawandel einhergehende Meereserwärmung und die Ozeanversauerung dürften sich nach Ansicht vieler Wissenschaftler global auf die Meere auswirken. Der Grund für eine Versauerung des Meerwassers ist, dass die höhere Kohlendioxidkonzentration (CO2) in der Atmosphäre eben auch zu einer größeren Menge an gelöstem CO2 im Meer führt. Dabei bildet sich, vereinfacht ausgedrückt, Kohlensäure. In Laborexperimenten hat man gezeigt, dass durch die Versauerung von Wasser der Kalk (Kalziumkarbonat, CaCO3 ) von Meerestieren wie zum Beispiel Korallen, Muscheln, Schnecken oder Seeigeln angegriffen wird. Das CaCO3 kommt in der Natur in verschiedenen Formen vor, die sich minimal in ihrem chemischen Aufbau unterscheiden – etwa in den beiden CaCO3 -Varianten Aragonit und Kalzit, die von verschiedenen Meerestieren in unterschiedlichen Mengenverhältnissen in Gehäusen und Schalen eingebaut werden. Wie die Experimente zeigen, könnten unter der Ozeanversauerung zunächst vor allem jene Tierarten leiden, die hauptsächlich Aragonit verwenden. Insbesondere die zum Zooplankton zählenden Pteropoden könnten künftig betroffen sein, erbsengroße Flügelschnecken, die durch das Wasser rudern. Sie sind eine wichtige Nahrung für Fische oder auch Wale. Pteropoden besitzen besonders zarte Aragonitschalen, die, so befürchten es Meeresbiologen, sich sehr schnell auflösen könnten. Studien zeigen, dass die Ozeanversauerung sogar ihren Nachwuchs bedroht, der schon während der Wachstumsphase eingehen könnte. Aber auch die Gehäuse erwachsener Tiere zersetzen sich nach und nach.

- 2.16 > Pteropoden besitzen zarte Kalkschalen, die sich unter dem Einfluss der Ozeanversauerung auflösen könnten.

- Da sich Gase wie CO2 besonders gut in kaltem Wasser lösen, versauern vor allem die kalten Gewässer in höheren Breiten am schnellsten. Meeresforscher haben bereits erste Anzeichen dafür gefunden, dass in kalten Gewässern langsam jener kritische Punkt überschritten wird, ab dem sich das Aragonit aufzulösen beginnt. So wurden bei Schiffsexpeditionen der Wetter- und Ozeanografiebehörde der USA (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) im Pazifik vor den nördlichen US-Bundesstaaten Washington und Oregon bereits zahlreiche ausgewachsene Pteropoden gefangen, deren Gehäuse deutliche Spuren von Korrosion zeigten. Auch das Verhalten von Tieren kann sich durch versauerndes Wasser verändern. So stellten Forscher fest, dass die im Atlantik heimische Große Pilgermuschel ihre Fähigkeit verliert, vor ihren Feinden zu fliehen. Für gewöhnlich presst die Muschel bei Gefahr ihre Schalen zusammen und katapultiert sich mit einem Wasserstrahl aus der Gefahrenzone. Mit zunehmend saurem Wasser aber verlangsamen sich die ruckartigen Bewegungen, sodass die Muschel vor ihren Feinden weniger gut flüchten kann. Beunruhigend ist, dass mit der Ozeanversauerung und der Meereserwärmung 2 Phänomene zusammenkommen, die einander verstärken können. So konnten Ökophysiologen, die sich mit dem Stoffwechsel von Tieren befassen, anhand von Laborversuchen zeigen, dass manche Krebse oder Fische schneller sterben, wenn das Wasser zugleich wärmer und saurer wird.

Brennpunkt Küste

Nicht alle Meeresregionen sind von den gleichen Umweltproblemen bedroht. Vor allem in den Küstenregionen aber kommen viele Probleme zusammen,in den Küstenregionen aber kommen viele Probleme zusammen,da diese oftmals zu den am dichtesten besiedelten Gebieten der Welt gehören. Ein umfassender Meeresschutz in diesen Regionen käme damit sehr vielen Menschen zugute. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen leben heute mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung, rund 2,8 Milliarden Menschen, in einem Abstand von maximal 100 Kilometern zur Küste. Von den weltweit 20 Megastädten mit jeweils mehr als 10 Millionen Menschen liegen 13 in Küstennähe. Dazu zählen die Städte beziehungsweise Ballungszentren Dhaka (14,4 Millionen), Istanbul (14,4), Kalkutta (14,3), Mumbai (18,2) und Peking (14,3). Fachleute erwarten, dass die Verstädterung der Küstengebiete in den nächsten Jahren weiter zunehmen wird. Nach ihrer Einschätzung wird sich beispielsweise in Westafrika bis zum Jahr 2020 der heute bereits dicht besiedelte, 500 Kilometer lange Küstenstreifen zwischen der ghanaischen Hauptstadt Accra und dem Nigerdelta in Nigeria zu einem urbanen Band, einer Megalopolis, mit mehr als 50 Millionen Einwohnern entwickeln.Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in:

Die Bedeutung des Hinterlands für die Küsten

Wie es den Küstenmeeren geht, hängt zum einen von den Aktivitäten direkt an der Küste und zum anderen vom Einfluss des Hinterlands ab. Manche Probleme wie etwa die Einleitung ungeklärter Abwässer oder die Zerstörung des Uferstreifens durch Baumaßnahmen ergeben sich direkt vor Ort an der Küste. Über die Flüsse oder die Luft aber werden in vielen Regionen auch aus dem Hinterland große Mengen an Schadstoffen ins Küstenmeer eingetragen. Diese Schadstoffe können ihren Ursprung tief im Landesinnern haben. So gelangen beispielsweise die chemisch sehr stabilen Fluorpolymere, die für die Herstellung von Outdoorjacken oder fett-, schmutz- und wasserabweisenden Papieren genutzt werden, über die Fabrikschornsteine in die Atmosphäre und können dort Tausende von Kilometern bis in weit entfernte Regionen zurücklegen. Auch der Transport von Fäkalien oder mit Schwermetallen belasteten Industrieabwässern bis ins Meer beginnt oft weit im Landesinnern. Fachleute schätzen, dass heute 80 Prozent der Meeresverschmutzung einschließlich der Düngemittel vom Land stammen. Überhaupt fällt es schwer, eine klare Grenze zwischen Küste und Hinterland zu ziehen – wo beginnt das eine, wo hört das andere auf? Tatsächlich gibt es keine allgemeine Definition des Begriffs „Küste“. Wissenschaftler einzelner Fachrichtungen haben in dieser Frage unterschiedliche Relevanzkriterien. Für Geologen mag der Sedimenttransport aus den Bergen oder dem Hinterland ins Küstenmeer von Interesse sein. Botaniker hingegen, die die Vegetation in Salzwiesen erforschen, dürften den Küstenbegriff enger fassen.

- 2.17 > Ein Slum in der ghanaischen Hauptstadt Accra. Der 500 Kilometer lange Küstenstreifen zwischen Accra und dem Nigerdelta in Nigeria dürfte sich bis 2020 zu einem urbanen Band mit mehr als 50 Millionen Einwohnern entwickeln.

Die Summe vieler Bedrohungen: das Küstensyndrom

Mit Blick auf die Häufung von Umweltproblemen an den Küsten haben Umweltforscher den Begriff „Küstensyndrom“ geprägt. Mit diesem Ausdruck wollen sie verdeut-lichen, dass Küstengewässer vielerorts Symptome zeigen, die darauf hindeuten, dass ihre Funktions- und Leistungsfähigkeit gestört ist. Die Forscher berücksichtigen dabei sowohl den Einfluss, den das Hinterland auf das Küstenmeer hat, als auch jene Probleme, die unmittelbar an der Küste auftreten. Folgende Aspekte tragen zum Küstensyndrom bei:

Überdüngung (Eutrophierung)

In Regionen, in denen intensiv Landwirtschaft betrieben wird, gelangen viele Nährstoffe in den Boden. Sie werden als Kunstdünger auf die Felder gebracht oder fallen als Gülle in Mastbetrieben an. Hinzu kommen ungeklärte Abwässer aus Kommunen und insbesondere Fäkalien, die ebenfalls nährstoffreich sind. Über Bäche und Flüsse oder die Kanalisation gelangen überschüssige Nährstoffe bis ins Meer. Vor allem Phosphor- und Stickstoffverbindungen regen Algen zu starkem Wachstum an, und es kommt zu Algenblüten. Am Ende werden die abgestorbenen Algen von Bakterien abgebaut, die Sauerstoff zehren. Je mehr Algen vorhanden sind, desto intensiver ist der bakterielle Abbau und desto größer der Sauerstoffverbrauch. Im Extremfall entstehen sauerstofffreie Zonen, in denen Fische, Krebse oder Muscheln nicht mehr überleben können. Beispiele für stark eutrophierte Meeresgebiete sind das Mississippidelta am Golf von Mexiko und das Gelbe Meer an der Ostküste Chinas.

- 2.18 > Algenplage vor der chinesischen Küstenstadt Qingdao. Von Fischerbooten aus versuchen Helfer, die grünen Massen einzusammeln. Seit etwa 10 Jahren treten Algenblüten in der Region auf. Forscher führen sie auf den starken Eintrag von Nährstoffen ins Meer zurück.

- Aufgrund der großen Nährstoffmengen aus der Landwirtschaft, die der Mississippi mit sich trägt, hat sich vor der Küste des US-Bundesstaats Louisiana in den vergangenen Jahren eine sogenannte Todeszone gebildet, die eine Ausdehnung von bis zu 20 000 Quadratkilometern erreichen kann. Im Gelben Meer, dem Meeresgebiet zwischen China und Korea, bilden sich seit 2007 in jedem Sommer große Blüten der Großalge Ulva prolifera, die als dicke grüne Schicht auf der Meeresoberfläche treiben. Im Sommer 2008 erreichte der Algenteppich seine bislang größte Ausdehnung von rund 1200 Quadratkilometern, was in etwa der doppelten Größe des Genfer Sees entspricht. Mitten in der Hochsaison und während der olympischen Segelwettbewerbe trieb er vor die chinesische Küstenmetropole Qingdao. Allein von den Stränden vor Ort mussten die Behörden anschließend rund 1 Million Tonnen Biomasse abtragen. In einer aktuellen Studie kommen chinesische Forscher zu dem Schluss, dass die Nährstoffbelastung der chinesischen Küstengewässer am Gelben Meer von 2007 bis 2012 im Durchschnitt um 45 Prozent höher lag als im Zeitraum 2001 bis 2006.

- Dass sich die Nährstoffmengen zumindest teilweise reduzieren lassen, zeigen Untersuchungen aus Deutschland. So ließen sich die jährlichen Einträge von Phosphaten im deutschen Einzugsgebiet der Nordsee durch das Verbot phosphathaltiger Waschmittel, durch eine verbesserte Abwasserreinigung in Kläranlagen und einen optimierten Einsatz von Phosphatdüngern zwischen 1985 und 2005 von rund 67 000 Tonnen auf 18 000 Tonnen reduzieren. Die Stickstoffmenge wurde im selben Zeitraum vor allem durch optimierte Düngetechnik von 804 000 auf 418 000 Tonnen verringert. Letztlich hat sich die Düngung in den vergangenen Jahrzehnten generell verbessert, weil Landwirte heute vermehrt zum optimalen Zeitpunkt düngen. Zudem werden heute Dünger angeboten, die besser von den Pflanzen aufgenommen werden. Damit verbleibt weniger überschüssiger Dünger im Boden, der mit dem Regen ausgewaschen werden könnte.

Verschmutzung

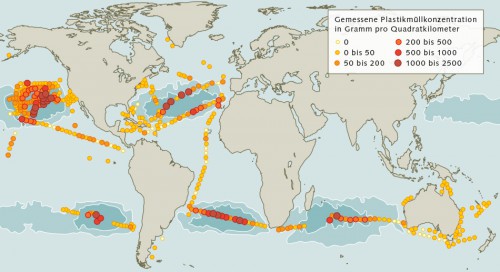

Es gibt 2 völkerrechtliche Verträge, die den Meeresschutz international zur Pflicht gemacht haben: das Übereinkommen über die Verhütung der MeeresverschmutzungMeeresverschmutzungdurch das Einbringen von Abfällen und anderen Stoffen (London Convention, LC) von 1972 und sowie das London Protocol (LP) von 1996, das die Bestimmungen verschärft und konkretisiert. Dennoch ist die Situation auch heute noch in vielen Küstengebieten desolat. Noch immer gelangen große Mengen verschiedener Schadstoffe ins Meer: Schadstoffe aus ungeklärten Abwässern oder der Abluft von Industrieanlagen, Erdöl aus dem Routinebetrieb von Bohrinseln oder von Tankerunfällen und mengenweise Plastikmüll. Der Plastikabfall stammt zum großen Teil vom Land. Vor allem dort, wo eine gut organisierte Müllabfuhr fehlt, wird er über Flüsse ins Meer gespült oder vom Land direkt ins Wasser geweht. In viel befahrenen Schifffahrtswegen (beispielsweise Ärmelkanal) hat der Schiffsmüll einen hohen Anteil am Plastikabfall im Meer. Bis heute gibt es nur ungenaue Schätzungen der Plastikmenge, die jährlich auf der ganzen Welt ins Wasser gelangt. US-Forscher der National Aca-demy of Sciences gingen bereits 1997 von 6,4 Millionen Tonnen Plastikmüll aus. Bis heute dürfte sich die Menge noch erhöht haben. Der Plastikmüll verschmutzt nicht nur die Küstengewässer. Ein großer Teil sammelt sich mitten in den Ozeanen. Dort rotieren große Wassermengen in gigantischen Wirbeln, die den Müll gewissermaßen einfangen. Der gewaltigste dieser Müllflecken ist der mehrere Tausend Quadratkilometer große Great Pacific Garbage Patch (Großer Pazifischer Müllflecken). Wie dicht der Müll dort ist, zeigte die dramatische Suche nach Trümmern des am 8. März 2014 über dem Pazifik abgestürzten Passagierflugzeugs der Malaysia Airlines (Flug MH370). Tagelang versuchten Spezialisten von Flugzeugen aus und mithilfe von Satellitenbildern, Teile des Wracks zu entdecken. Permanent gab es Falschmeldungen, weil die Suchtrupps Müllteile mit Trümmern verwechselten.Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in:

- 2.19 > Die Weltmeere sind unterschiedlich stark mit Plastikmüll belastet. Die höchsten Konzentrationen von 1 bis 2,5 Kilogramm pro Quadratkilometer finden sich in den großen Meereswirbeln – insbesondere im Nordpazifik.

Zerstörung küstennaher Lebensräume

Zu den küstennahen Lebensräumen, die nach wie vor zerstört werden, zählen Feuchtgebiete, Salzwiesen und Wattflächen, Korallenriffe und Mangrovenwälder. Die Gründe für die Zerstörungen unterscheiden sich von Region zu Region. Feuchtgebiete wie zum Beispiel manche Buchten oder Wattgebiete gehen häufig durch Bauprojekte, durch Landgewinnung und Eindeichungen verloren. So wurde 2006 vor der Küste Südkoreas die Saemangeum-Bucht mit einem 33 Kilometer langen Deich vom Meer abgetrennt, um Land zu gewinnen. Die Bucht war bis dahin das drittgrößte Wattenmeer weltweit gewesen (nach dem Wattenmeer an der dänischen, deutschen und niederländischen Nordseeküste und der Bay of Fundy an der kanadischen Atlantikküste). Durch den Bau des Deiches ging eine Wattfläche von 400 Quadratkilometern verloren, was in etwa der Fläche der griechischen Insel Naxos entspricht. Zwar gibt es ein Sperrwerk, über das Wasser aus der Bucht abfließen kann, allerdings wurde der regelmäßige Gezeitenstrom unterbrochen, sodass das Wattenmeer nicht mehr vorhanden ist. Saemangeum war früher eines der wichtigsten Rastgebiete von verschiedenen Zugvögeln, die in Sibirien brüten und in Südostasien überwintern. Durch die Eindeichung des Wattenmeeres ging vielen Vögeln dieser wichtige Nahrungsraum verloren. In der Folge sind die Bestände einiger seltener Zugvogelarten stark geschrumpft.

- 2.20 > Korallenriffe, wie dieses im Roten Meer vor Ägypten, sind wegen ihres Artenreichtums von besonderer Bedeutung. Weltweit leben in Korallenriffen rund 1 bis 3 Millionen verschiedene Spezies. Allerdings sind diese Lebensräume heute gleich mehrfach bedroht.

- Tropen Als Tropen bezeichnet man die Klimazone zwischen dem nördlichen und südlichen Wendekreis der Sonne. Korallen kommen zum Teil auch jenseits der Wendekreise in den Subtropen bis etwa zum 30. Breitengrad vor, beispielsweise vor Florida oder im Roten Meer. Vereinfachend aber werden all diese Korallen als tropisch bezeichnet. Darüber hinaus gibt es an kaltes Wasser angepasste Kaltwasserkorallen, die in größeren Tiefen und dunkler Umgebung leben, beispielsweise vor Norwegen. Diese sind hier nicht berücksichtigt.

- Auch viele Feuchtgebiete an den Küsten weltweit werden oder wurden zerstört. Ein Beispiel sind die Salzwiesen und Schilfgürtel an der Bucht von San Francisco. Das Gebiet hat in etwa die Fläche von Manhattan und ist das größte Feuchtgebiet an der US-Westküste. Heute befinden sich nur noch etwa 8 Prozent in einem natürlichen Zustand, da ein Großteil der Fläche durch Straßen, Brücken und Siedlungsbereiche zerschnitten und überbaut wurde. In der Stadt Sacramento hat das Amt für Fisch und Wildtiere (Sacramento Fish and Wildlife Office) jetzt einen Maßnahmenplan ausgearbeitet, nach dem die Bucht zum Teil renaturiert werden soll. Bedroht sind heute auch tropische Korallenriffe. Sie bedecken nur etwa 1,2 Prozent der Kontinentalschelfgebiete weltweit. Doch sie sind ungeheuer artenreich. Man schätzt, dass tropische Korallenriffe etwa 1 bis 3 Millionen Arten von Fischen, Muscheln, Korallen oder Bakterien beheimaten. Allein etwa ein Viertel aller Meeresfischarten lebt in tropischen Korallenriffen. Experten gehen davon aus, dass bis heute rund 20 Prozent der tropischen Korallenriffe zerstört wurden. 30 Prozent sind stark geschädigt. Mehr als 60 Prozent aller tropischen Korallenriffe sind aktuell durch mindestens einen der folgenden lokal bedingten Aspekte bedroht:

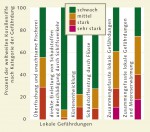

2.21 > Ein internationales Forscherteam hat 4 Kategorien von Bedrohungen definiert, denen tropische Korallenriffe vor Ort ausgeliefert sind. Fasst man diese Gefährdungen zusammen, so ergibt sich, dass 60 Prozent der Korallenriffe mindestens mittelstark gefährdet sind. Berücksichtigt man darüber hinaus auch die Meereserwärmung, muss man sogar 75 Prozent der Riffe als mindestens mittelstark gefährdet einstufen. Die bedeutendste einzelne Gefährdungskategorie ist die Überfischung und unachtsame Fischerei. Davon sind 55 Prozent aller tropischen Riffe mindestens mittelstark betroffen. Für jede Kategorie wurde der Grad der Gefährdung (schwach bis stark) ermittelt. Riffe, die gleich in mehreren Kategorien stark gefährdet sind, gelten in der Zusammenfassung als sehr stark gefährdet.

2.21 > Ein internationales Forscherteam hat 4 Kategorien von Bedrohungen definiert, denen tropische Korallenriffe vor Ort ausgeliefert sind. Fasst man diese Gefährdungen zusammen, so ergibt sich, dass 60 Prozent der Korallenriffe mindestens mittelstark gefährdet sind. Berücksichtigt man darüber hinaus auch die Meereserwärmung, muss man sogar 75 Prozent der Riffe als mindestens mittelstark gefährdet einstufen. Die bedeutendste einzelne Gefährdungskategorie ist die Überfischung und unachtsame Fischerei. Davon sind 55 Prozent aller tropischen Riffe mindestens mittelstark betroffen. Für jede Kategorie wurde der Grad der Gefährdung (schwach bis stark) ermittelt. Riffe, die gleich in mehreren Kategorien stark gefährdet sind, gelten in der Zusammenfassung als sehr stark gefährdet.- Zerstörung durch Überfischung oder unachtsame Fischerei, bei der die Korallen verwüstet werden;

- Küstenentwicklung (Baumaßnahmen);

- Verschmutzung des Meerwassers durch Eintrag von Schadstoffen oder Trübstoffen aus den Flüssen;

- Verschmutzung des Meerwassers vor Ort durch direkte Einleitung von Abwässern an der Küste und von Handels- und Kreuzfahrtschiffen sowie Zerstörung durch Grundberührung von Fähren oder touristischen Booten.

Korallenriffe als bedrohteingestuft werden. Vor allem die Meereserwärmung ist ein Problem. Korallen sind auf symbiontische Einzeller angewiesen, die auf ihrer Oberfläche leben, Photosynthese betreiben und die Korallen mit Nährstoffen versorgen. Wird das Wasser zu warm, sterben zunächst die Symbionten und dann die Korallen. Die Ozeanversauerung erhöht den Stress für die Korallen zusätzlich. Im weltweiten Vergleich sind die Korallenriffe in Südostasien am stärksten bedroht. 95 Prozent der Riffe dort werden durch mindestens einen der genannten lokal bedingten Aspekte belastet. Und auf rund 50 Prozent der südostasiatischen Korallenriffe wirken gleich mehrere Bedrohungsaspekte ein. Besonders betroffen sind die Korallenriffe in Indonesien und den Philippinen. In beiden Gebieten sind Überfischung und unachtsamer Fischfang für die Riffe die größten Stressfaktoren. Zu den wichtigen küstennahen Lebensräumen, die heute weltweit stark gefährdet sind, gehören die Mangrovenwälder. Mangroven sind die einzigen Baumarten, die direkt im Meerwasser wachsen. Ihre Wurzeln befinden sich stets unter Wasser beziehungsweise im feuchten Sediment. Sie kommen in tropischen und subtropischen Breiten vor. Mangroven haben Stoffwechselprozesse entwickelt, mit denen sie das Salz, das sie über die Wurzeln aufnehmen, speichern und wieder ausscheiden können. Weltweit gibt es rund 70 verschiedene Mangrovenarten. Die unter Wasser reich verzweigten Mangrovenstämme sind ein wichtiger Lebensraum für viele Tierarten, insbesondere auch für Jungfische. Da Mangroven die Küsten wie ein grünes Band umgeben, wirken sie auch als natürliche Wellenbrecher und schützen vor Tsunamis und Stürmen.Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in:

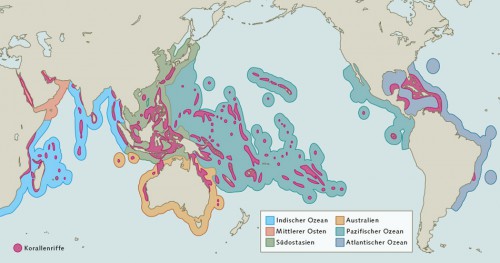

- 2.22 > Das Verbreitungsgebiet tropischer Korallen umfasst ungefähr den Bereich zwischen 30 Grad nördlicher und 30 Grad südlicher Breite. Um zu untersuchen, wie bedroht die Korallenriffe sind, haben Forscher verschiedene Regionen, in denen Korallen vorkommen, miteinander verglichen.

- Mangroven sind in den vergangenen Jahren vielerorts zerstört worden. So wurden Mangrovenwälder trockengelegt, um Bauland für Hafenanlagen oder Hotels zu gewinnen. Auch für den Bau von Garnelen-Zuchtfarmen wurden in vielen Regionen Mangroven zerstört. In Ecuador und den Philippinen hat man für die Zucht von Garnelen rund 70 Prozent der Mangrovenfläche vernichtet. Der Holzeinschlag trägt ebenfalls zur Zerstörung der Mangrovenwälder bei, was für die oftmals arme Küstenbevölkerung existenzbedrohend ist. Da mit den Mangroven die Kinderstube der Fische verschwindet, fangen Fischer in vielen Gebieten bereits deutlich weniger Fisch. Und durch den Verlust des Küstenschutzes richten Stürme heute oftmals erheblich mehr Schäden an als noch vor wenigen Jahren.

- 2.23 > Mangroven kommen in den Subtropen und Tropen vor. Es gibt insgesamt 70 verschiedene Mangrovenarten, von denen viele vom Aussterben bedroht sind, besonders jene in Indonesien, den Philippinen und Zentralamerika.

Überfischung

Rund 90 Prozent des gesamten Wildfischfangs stammen aus den Küstengebieten beziehungsweise aus den Ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ), in denen jeweils nur der entsprechende Küstenstaat fischen darf. Viele Nationen haben ihre Küstengewässer und ihre AWZ in den vergangenen Jahrzehnten zu intensiv befischt. Dadurch hat die Größe der Fischbestände zum Teil drastisch abgenommenFischbestände zum Teil drastisch abgenommen. So ist nach Angaben der Welternährungsorganisation (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) die Zahl der zusammengebrochenen und überfischten Bestände von 10 Prozent im Jahr 1974 auf 28,8 Prozent im Jahr 2011 gestiegen. Da zunächst viele Fischbestände auf der Nordhalbkugel geplündert wurden, verlegte sich die Fischerei von den klassischen Fischrevieren im Nordatlantik und Nordpazifik immer weiter nach Süden. Heikel ist diese Situation in zweierlei Hinsicht. Zum einen entzieht der Raubbau in einigen Gebieten den einheimischen Fischern ihre Erwerbsgrundlage und der Bevölkerung eine wichtige Nahrungsquelle. Dieses Problem ist beispielsweise aus dem Senegal bekannt. So verkaufte die inzwischen abgewählte senegalesische Regierung über viele Jahre Fischfanglizenzen an ausländische Fangflottenbetreiber. Diese befischten die senegalesischen Gewässer so intensiv, dass die Fangmengen der einheimischen Fischer massiv schrumpften. Zum anderen kann die intensive Fischerei dazu führen, dass sich die Nahrungsnetze im Meer und somit ganze Lebensräume verändern. Anfang der 1990er Jahre brachen durch die industrielle Fischerei die Kabeljaubestände vor Neuschottland an der Ostküste Kanadas zusammen. Obwohl ein Fangverbot verhängt wurde, haben sich diese Bestände bis heute nicht wirklich erholt. Man fürchtet, dass sich der Lebensraum so verändert hat, dass diese Fischart kaum nachwachsen kann. Der Kabeljau ist ein Raubfisch, der kleinere Fischarten wie den Hering oder die Lodde jagt, die sich von Plankton ernähren. Als er verschwand, vermehrten sich die kleinen Planktonfresser deutlich und fraßen den Kabeljaularven, die sich ebenfalls von Plankton ernähren, die Nahrung weg. Hinzu kommt, dass Hering und Lodde auch Kabeljaueier und Kabeljaularven fressen und damit den Nachwuchs dezimieren. So haben sich die Kabeljaubestände bis heute nur wenig erholen können.Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in:

Veränderung der Biodiversität

Überfischung und Eutrophierung sowie Hitze- und Säurestress beeinträchtigen die ArtenvielfaltArtenvielfaltund die Lebensräume in den Küstengewässern. In manchen Fällen können sich diese Faktoren in ihrer Wirkung verstärken. In anderen Fällen verändert bereits ein Faktor die Meeresumwelt in großem Umfang. Von der Eutrophierung zum Beispiel können größere Algenarten betroffen sein, die fest am Meeresgrund sitzen. Da das vermehrte Wachstum des Planktons das Wasser trübt, gelangt weniger Licht in die Tiefe. Aufgrund dieses Lichtmangels ist beispielsweise der Blasentang Fucus vesiculosusMehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in:Blasentang Fucus vesiculosus, der sich unter Wasser an Steine heftet, in der Ostsee aus dem Tiefenbereich zwischen 6 und 12 Metern verschwunden. Er kommt nur noch im flachen Wasser vor, in dem noch ausreichend Licht vorhanden ist. Fatalerweise verlieren mit den schwindenden Blasentangwäldern auch Jungfische ihren Lebensraum sowie zahlreiche andere Organismen, die auf dem Blasentang leben.Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in:

- 2.24 > Der Rotfeuerfisch Pterois volitans stammt ursprünglich aus japanischen Gewässern. Als Raubfisch hat er sich von Florida bis in die Karibik ausgebreitet. Man vermutet, dass erste Exemplare in den 1990er Jahren von Aquaristen an der US-Küste ausgesetzt worden waren.

- Küstenlebensräume werden auch durch aus fremden Gebieten eingeschleppte neue Pflanzen- oder Tierarten verändert, die sich breitmachen. Wissenschaftler nennen dieses Phänomen Bioinvasion. Generell gibt es 3 Wege, auf denen fremde Arten aus einem Küstengebiet dieser Welt in ein anderes vordringen können; diese tragen jeweils zu etwa einem Drittel zur Bioinvasion bei:

- Einschleppung durch Bewuchs auf Rümpfen von Handelsschiffen (Biofouling). Dazu zählen vor allem Muscheln, Schnecken oder Seepocken, die sich direkt an die Bordwand heften. Zahllose andere Arten finden in diesem Aufwuchs Schutz.

- Einschleppung durch Ballastwasser in Schiffen. Ballastwasser stabilisiert Schiffe bei Leerfahrten. Je nachdem, ob ein Schiff nun be- oder entladen wird, wird Ballastwasser im Hafen ab- oder zugepumpt. Mit dem Ballastwasser können Eier oder Larven von Meerestieren übertragen werden, zum Teil sogar Krankheitserreger.

- Einschleppung durch Muschelzüchter oder Aquaristen. Saatmuscheln, die beispielsweise für die Austernzucht ausgesetzt werden, verbreiten sich in den Importgebieten. Oftmals befinden sich auf den Saatmuscheln noch andere Arten, die, sofern die Umweltbedingungen günstig sind, ebenfalls im neuen Gebiet heimisch werden können. Aquarienbetreiber setzen Zuchtfische und andere Arten gelegentlich bewusst aus, um sich ihrer zu entledigen.

- Große wirtschaftliche Auswirkungen in Argentinien hatte die Ausbreitung der aus Flussmündungen in China stammenden Goldmuschel Limnoperna fortunei. Im Río de la Plata verdrängte sie die bisher verbreiteten einheimischen Spezies und wuchert bis heute Hafenmauern, Trink- und Kühlwasserleitungen sowie die Turbinen von Wasserkraftwerken zu. Mit großem Aufwand muss sie nun regelmäßig mit Hochdruckreinigern von den Bauten entfernt werden. Inzwischen weiß man, dass von der Bioinvasion insbesondere Häfen in den Subtropen und Tropen betroffen sind. So haben Experten für Mathematische Biologie vor Kurzem berechnet, wie groß das Risiko einer Artverschleppung zwischen einzelnen Häfen durch den Transport von Ballastwasser ist. Dazu analysierten sie die Reisedaten von mehr als 30 000 Schiffen aus den Jahren 2007 und 2008, mitsamt allen Stopps in rund 1500 Häfen. In ihre Berechnung ließen die Forscher auch Informationen über die Wassertemperaturen und den Salzgehalt in den Häfen einfließen. Zu den Hochrisikohäfen und -gebieten zählen demnach Singapur, der Sueskanal, Hongkong, der Panamakanal und Kaohsiung auf Taiwan.

Veränderung des Sedimenttransports

Wie stark Küste und Hinterland miteinander verknüpft sind, zeigen auch die Veränderungen des Sedimenttransports aus den Flüssen ins Meer. Sedimente lagern sich häufig in den Mündungsgebieten von Flüssen ab, etwa in Deltas. Zum Teil bilden sich dort mächtige Sedimentpakete. Durch das Anhäufen der Sedimente gibt die Lithosphäre, die obere Schicht des Erdkörpers, allmählich nach. Je nach Situation vor Ort kann das unterschiedliche Folgen haben. Zum einen kann das Absinken durch die langsam in die Höhe wachsenden Sedimentmassen kompensiert werden. Zum anderen kann der Sedimenttransport so stark sein, dass die Sedimente langsam in die Höhe wachsen, wodurch sich das Delta nach und nach verbreitert, weil sich der Fluss immer neue Wege ins Meer sucht. Außerdem kann es sein, dass der Sedimenttransport nicht ausreicht, um das Absinken der Lithosphäre zu kompensieren, sodass die Deltaregion langsam versinkt und der Meeresspiegel in Relation zum Land ansteigt. Ein Versinken der Deltaregion kann auch durch den Bau von Staudämmen herbeigeführt werden. In vielen Regionen nämlich entsteht ein Mangel an Sedimenten, weil Staudämme das Wasser zurückhalten. Weltweit sind mehr als 41 000 große Staudämme in Betrieb. Hinzukommen viele kleinere Dämme und Wasserreservoirs. Zusammen stauen sie 14 Prozent des weltweiten Gesamtabflusses der Flüsse und gewaltige Mengen Sediment. Damit geht der Küste Nachschub verloren, der das durch Strömungen und Wellen permanent fortgetragene Sediment wieder auffüllen und ein Absinken verhindern könnte.

- Ein Beispiel dafür ist der Nil. Vor dem Bau des Assuanstaudamms spülten jährlich wiederkehrende Überschwemmungen fruchtbare Sedimente aus dem Landesinnern in das Nildelta am Mittelmeer. Die Sedimente waren nicht nur für die Bauern an den Ufern des Nils essenziell, sondern auch, um das Absinken der schweren Deltaregion zu kompensieren. Mit dem Dammbau in den 1960er Jahren blieben die Überflutungen und Sedimenttransporte aus. Die Deltaregion sinkt dadurch bis heute ab. Das hat auch dazu geführt, dass Salzwasser in den Flussmündungsbereich sickert, sodass das Grundwasser versalzt. Nachhaltige Ernterückgänge und massive Küstenerosion sind die Folgen. Ähnliche Probleme sind für den Drei-Schluchten-Staudamm im Jangtsedelta zu erwarten. Der Mensch greift aber noch auf andere Weise in den Sedimenthaushalt ein. Durch die Rodung von Wäldern, durch Überweidung und ungünstige Felderwirtschaft kommt es vor allem in tropischen Regionen zu starker Bodenerosion. Mit dem Regen wird der Boden verstärkt in die Flüsse gespült. Dadurch wird das Wasser getrübt, und die Gewässergüte verschlechtert sich. Im Mündungsbereich der Flüsse lagern sich dann vermehrt Sedimente ab, wodurch Lebensräume am Boden verdeckt und so zerstört werden können.

Der Klimawandel als Bedrohung für die Küsten

Viele Bedrohungen für die KüstenBedrohungen für die Küstenhaben ihren Ursprung in der betroffenen Region selbst oder im Hinterland des Küstenstaates. Der Klimawandel hingegen ist ein Phänomen, das keine Grenzen kennt und auf dem ganzen Globus wirkt. Aus Sicht des Menschen stellt insbesondere der Meeresspiegelanstieg eine Gefahr dar. Gelingt es nicht, den Ausstoß des Klimagases Kohlendioxid (CO2) zu verringern, das durch die Verbrennung von Erdgas, Erdöl und Kohle freigesetzt wird, wird sich die Erde so weit erwärmen, dass die Eismassen verstärkt schmelzen. Weniger problematisch ist das Schmelzen des relativ dünnen Meereises, das ohnehin mit den Jahreszeiten wächst und schrumpft. Kritisch wird es vielmehr, wenn die mächtigen Eispanzer des Festlandeises schmelzen, die Hochgebirgsgletscher oder das Grönländische Inlandeis, das eine Ausdehnung von 1,8 Millionen Quadratkilometern hat und rund 80 Prozent von Grönland bedeckt. Dadurch dürfte der Meeresspiegel auf der ganzen Welt in beträchtlichem Umfang steigen.Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in:

- Nach aktuellen Prognosen erwarten Wissenschaftler für dieses Jahrhundert einen weltweiten Meeresspiegelanstieg von 80 bis 180 Zentimetern, sofern der CO2-Ausstoß nicht gedrosselt wird. Die Forscher sehen das mit großer Sorge, denn viele Menschen leben heute in flachen Küstenregionen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen könnten bis zum Jahr 2050 zwischen 50 und 200 Millionen Menschen aufgrund von Überflutungen ihre Heimat verlieren. Auf der ganzen Welt leben heute rund 700 Millionen Menschen in flachen Küstengebieten, die nur einige wenige Meter über dem Meeresspiegel liegen oder, wie etwa in den Niederlanden durch Deiche geschützt, sogar unterhalb des Meeresspiegels. Inwieweit sich durch den Klimawandel Meeresströmungen und damit auch Winde verändern werden, ist heute noch ungewiss. Auch lässt sich nicht mit Sicherheit beantworten, ob und in welchen Regionen häufiger schwere Stürme auftreten werden. Verschiedene mathematische Klimamodelle kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Zwar nutzen alle Modelle dieselben Gleichungen, Messgrößen und Eingabeparameter. Es ist aber schwierig, kleinräumige Klimaeinflüsse richtig einzuschätzen und korrekt in die großen, globalen Modelle zu übertragen.

Die Suche nach dem Idealzustand

Alles in allem befinden sich die Meere zurzeit in einem schlechten Zustand. Sie sind übernutzt und verschmutzt. Bis heute ist es der Menschheit ganz offensichtlich nicht gelungen, die marinen Naturkapitalien nachhaltig zu nutzen und sicherzustellen, dass die Meere auf lange Sicht ihre Ökosystemleistungen erbringen können. Die Probleme sind seit Langem bekannt. Häufig fehlte es überhaupt am politischen Willen zu einer nachhaltigen Entwicklung, aber es wurden in der Vergangenheit auch allzu oft Schutzziele formuliert, die viel zu schwammig waren, als dass man sie in konkrete politische Maßnahmen hätte umsetzen können. Verschiedene Staaten und die Europäische Union arbeiten daher zurzeit daran, klare Nachhaltigkeitsziele zu definieren, die Grundlage für entsprechende politische Entscheidungen sein sollen. Voraussetzung dafür ist, dass die Wissenschaft Bedrohungen und Probleme detailliert analysiert, sodass auf politischer Ebene die richtigen Weichen für eine nachhaltige Nutzung gestellt werden können. Folgende Dinge sind dafür nötig: Erstens muss man feststellen, in welchem Zustand sich ein Lebensraum befindet und inwieweit er intakt oder durch den Menschen gestört ist. Zweitens muss man einen idealen Zustand definieren, den der Lebensraum künftig durch Schutzmaßnahmen erreichen soll, also wie ein nachhaltig genutzter Lebensraum künftig eigentlich aussehen sollte. Das Problem besteht darin, dass sich heute viele Lebensräume in einem schlechten Zustand befinden. Den ursprünglichen Zustand, den diese Meeresgebiete vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten hatten, kennt man zum Teil gar nicht. Zudem gilt es als unrealistisch, einen ursprünglichen, vom Menschen unbeeinflussten Zustand anstreben zu wollen, weil die meisten Regionen weltweit über Jahrhunderte vom Menschen beeinflusst und verändert worden sind. Erstrebenswert ist vielmehr ein Umweltzustand, der im Sinne der Nachhaltigkeit Naturkapitalien auf lange Sicht erhält. Politik und Wissenschaft müssen also zunächst einen Zustand definieren, der als Richtwert dienen kann und der das wünschenswerte Ziel einer nachhaltigen Entwicklung sein soll.

Globaler Überblick

Natürlich werden seit vielen Jahren für bestimmte Meeresgebiete wie etwa die Nordsee Umweltanalysen durchgeführt und beispielsweise einzelne Schadstoffe gemessen. Eine umfassende Analyse zum Status quo aller Meere aber fehlte lange. Diese lieferte schließlich im Jahr 2012 eine Arbeitsgruppe von mehr als 65 US-Forschern in Form des Ocean Health Index (OHI), mit dem zunächst der Zustand der Ausschließlichen Wirtschaftszonen von 171 Ländern erfasst wurde. Um den Index zu ermitteln, formulierten die Forscher 10 allgemein akzeptierte Kategorien, die die nachhaltige ökologische, wirtschaftliche und soziale Bedeutung des Meeres für den Menschen widerspiegeln. Diese lehnen sich größtenteils an die Ökosystemleistungs-Kategorien des Millennium Ecosystem Assessment (MA, Millenniumsbericht zur Bewertung der Ökosysteme) der Vereinten Nationen an und umfassen zum Beispiel den Küstenschutz, Artenreichtum, Tourismus und die Erholung sowie die Funktion des Meeres als Kohlendioxidsenke. Auch wird berücksichtigt, dass das Meer für den Menschen wertvolle Pflanzen- und Tierarten oder auch besondere Orte zur Verfügung stellt. Informationen und vergleichbare Daten zu den einzelnen Kategorien trugen die Forscher sowohl aus nationalen Statistiken als auch aus internationalen Erhebungen zusammen. So nutzt der Ocean Health Index unter anderem Daten der FAO, um den Zustand der Fischbestände zu bewerten. Für jede der Kategorien ermittelt der Index einen Wert, der zwischen 0 (sehr schlecht) und 100 (sehr gut) liegt. Damit wird sowohl ein Ranking der verschiedenen Meeresregionen als auch eine Bewertung des Gesamtzustands des Meeres möglich. Die Ergebnisse des OHI zeigten, dass sich die entferntesten, kaum besiedelten oder wenig genutzten Meeresregionen im besten Zustand befinden. So schnitt das Meeresgebiet um das australische Territorium Heard und MacDonaldinseln, ein Naturschutzgebiet im südlichen Indischen Ozean, am besten ab. Am schlimmsten ist die Situation hingegen in den Meeresgebieten von Entwicklungsländern, in denen lange Zeit Krieg geherrscht hat – beispielsweise die Meeresregion vor dem westafrikanischen Liberia.

Stärken und Schwächen der globalen Analyse

Der OHI wird durchaus als ein willkommenes Instrument gesehen, um einzelnen Staaten zu verdeutlichen, wie die Situation in ihren Gewässern ist. Das kann im Idealfall zu einer nachhaltigen Politik motivieren. Andererseits besteht die Schwierigkeit bei der Erstellung eines umfassenden Index darin, dass es bei der Sammlung und Aufbereitung einer solch großen Datenmenge zu Fehlern oder Unschärfen kommen kann, sodass die Wirklichkeit nicht korrekt abgebildet wird. Auch wurde kritisiert, dass die beim OHI verwendeten 10 Kategorien schlicht aufaddiert und daraus anschließend einfache Mittelwerte errechnet wurden. Damit, so die Kritiker, können schlechte Ergebnisse bei einer Kategorie durch gute Ergebnisse in einer anderen Kategorie ausgeglichen werden. Erhält beispielsweise eine Meeresregion für die ökonomische Situation der Küstenbevölkerung einen hohen Wert von 90, in Sachen Wasserqualität aber nur den Wert 10, so ergibt sich im Mittel ein Wert von 50. Eine Region wiederum, die in beiden Kategorien einen Wert von 50 Punkten erreicht, erzielt ebenfalls einen Mittelwert von 50. Die eigentlichen Unterschiede zwischen den Meeresgebieten treten damit nicht klar hervor. Weiter wird kritisiert, dass der OHI mit diesem Bewertungsprinzip implizit der Idee der schwachen Nachhaltigkeit folgt, die ja davon ausgeht, dass sich ein zerstörtes Naturkapital praktisch unbegrenzt durch andere Naturkapitalien substituieren lässt. Die Kritiker fordern daher, die Kategorien bei der Errechnung des Indexwertes unterschiedlich zu gewichten. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2012 wird der OHI jährlich weitergeführt und aktualisiert. Inzwischen berücksichtigt der Index nicht mehr nur die Ausschließlichen Wirtschaftszonen, sondern auch die Arktis, Antarktis und die Hohe See. Damit sind zu den mittlerweile 220 AWZ weitere 20 Regionen hinzugekommen, deren Daten vollständig auf einer Internetseite frei zugänglich veröffentlicht werden. Der aktuelle Gesamtwert des Zustands der Meere weltweit beträgt 67.

Zusatzinfo Deskriptoren zur Beschreibung des guten Umweltzustands des Meeres

Konkrete Werte für nachhaltige Politik

Einzelne Indexwerte über den Zustand des Meeres machen es zwar möglich, verschiedene Regionen oder die weltweite Situation von Jahr zu Jahr zu vergleichen. Für konkrete politische Maßnahmen aber werden für die Praxis verwendbare Parameter und Grenzwerte benötigt. In Europa versucht man daher derzeit, solche Werte zu definieren. Grundlage dafür ist die Europäische Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL), die 2008 in Kraft trat. Sie hat zum Ziel, die Meeresumwelt besser als bisher zu schützen beziehungsweise bereits beeinträchtigten Meeresgebieten die Möglichkeit zu geben, sich zu erholen. Das übergeordnete Ziel der Richtlinie ist es, den „guten Zustand der Meeresumwelt“ bis zum Jahr 2020 zu erreichen. Dabei folgt die MSRL dem Ökosystemansatz. Demnach sollen nicht nur einzelne Arten, sondern ganze Lebensräume betrachtet und geschützt werden. Darüber hinaus berücksichtigt diese Richtlinie die Idee einer intergenerationellen Verantwortung der heute lebenden Menschen. Der gute Umweltzustand wird in der MSRL folgendermaßen definiert: „,Guter Umweltzustand‘ ist der Umweltzustand, den Meeresgewässer aufweisen, bei denen es sich um ökologisch vielfältige und dynamische Ozeane und Meere handelt, die im Rahmen ihrer jeweiligen Besonderheiten sauber, gesund und produktiv sind und deren Meeresumwelt auf nachhaltigem Niveau genutzt wird, sodass die Nutzungs- und Betätigungsmöglichkeiten der gegenwärtigen und der zukünftigen Generationen erhalten bleiben.“

- 2.26 > Während einer Forschungsfahrt auf der Ostsee ziehen deutsche Wissenschaftler einen Bodengreifer mit einer Sedimentprobe an Bord. Sie wollen herausfinden, in welchen Sedimenten der Ostsee bestimmte Arten vorkommen.

- Die MSRL gibt vor, dass der gute Umweltzustand künftig anhand von 11 Deskriptoren und etwa 100 Kriterien und Indikatoren bewertet und überwacht werden soll. Bei den Deskriptoren handelt es sich um Kategorien, die im Zusammenhang mit der Meeresumwelt stehen – beispielsweise der Deskriptor „Eutrophierung“. Zu jedem Deskriptor gibt es mehrere konkrete Kriterien. Diese Kriterien wiederum werden durch direkt messbare Indikatoren beschrieben, die als Grenzwerte fungieren. Für den Deskriptor „Eutrophierung“ etwa gibt es unter anderem das Kriterium „Auswirkungen der Nährstoffanreicherung“, zu dem die Indikatoren „Chlorophyllkonzentration in der Wassersäule“ sowie „Sichttiefe“ gehören. Dabei ist der Chlorophyllgehalt ein Maß für die Menge des pflanzlichen Planktons, das wie auch Landpflanzen Chlorophyll enthält. Je mehr Nährstoffe vorhanden sind, desto größer ist die Algenbiomasse im Wasser und die Menge des experimentell gut messbaren Chlorophylls. Die große Herausforderung bleibt allerdings, einzelne passende Grenzwerte zu bestimmen. Beispielsweise müssen Forscher zunächst einmal herausfinden, wie viele Nährstoffe ein Küstengebiet abpuffern kann, ohne dass sich sein Zustand verschlechtert. Erst dann lässt sich die Frage beantworten, wie viel Stickstoff ein Fluss maximal ins Küstenmeer einleiten darf. Wie schwierig das ist, zeigt ein entsprechendes aktuelles Forschungsprojekt an der deutschen Ostseeküste. Seit längerer Zeit gibt es für die Ostsee Richtwerte, die von der HELCOM veröffentlicht werden, einer zwischenstaatlichen Meeresschutzkommission der Ostseeanrainer, die im Rahmen der Helsinki-Konvention gegründet wurde. In diesem Zusammenhang wurde die Ostsee in 17 verschiedene Meeresgebiete („Subbasins“) aufgeteilt, die sich zum Teil deutlich voneinander unterscheiden. Sie reichen vom Kattegat, das mit Nordseewasser durchmischt wird, bis zum Bottnischen Meerbusen, der im Winter eisbedeckt ist. Die HELCOM berücksichtigte diese Unterschiede, indem sie jedem Meeresgebiet einen eigenen Höchstwert für den Stickstoffeintrag zuordnete, also die maximale Stickstoffmenge, die in dem Gebiet noch problemlos im Wasser abgebaut werden kann.

- Wie aber eine Untersuchung von deutschen Forschern zeigt, schenkt diese Einteilung den natürlichen Unterschieden zwischen den verschiedenen Küstengewässern nicht ausreichend Beachtung. So geht die HELCOM nicht darauf ein, dass die einzelnen Küstengewässer der Ostsee zum Teil sehr kleinräumige Unterschiede im Hinblick auf die natürlichen Nährstoffkonzentrationen aufweisen. Da Buchten, Boddengewässer und Förden eng mit dem Land verbunden sind, sind die Nährstoffkonzentrationen dort auch ohne den Einfluss von Kunstdünger sehr viel höher als beispielsweise an Küstenabschnitten ohne Buchten oder Zuflüsse. Die HELCOM-Grenzwerte erwiesen sich somit vielerorts als unrealistisch streng. Das Fazit der Forscher: Derart niedrige Grenzwerte würde man selbst dann nicht erreichen können, wenn man die Stickstofffracht aus den Flüssen massiv reduzierte. Für die deutschen Gewässer waren die HELCOM-Werte damit unbrauchbar. In dem erwähnten Forschungsprojekt ist es jetzt gelungen, differenzierte Grenzwerte zu definieren, die auch feinere Unterschiede zwischen den Wasserkörpern der Ostsee berücksichtigen und je nach Situation vor Ort andere Stickstoffhöchstmengen vorgeben. So lassen sich gezielt Maßnahmen zur Reinhaltung der verschiedenen Flüsse vorbereiten und durchführen.

Das 19. Jahrhundert als Vorbild

Die MSRL empfiehlt, sich bei der Definition des guten Umweltzustands und der Festlegung von Grenzwerten an der Situation in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu orientieren. Damals waren die europäischen Küsten bereits durch den Menschen, durch Hafenanlagen oder andere Bauwerke beeinflusst, aber das Wasser war weniger belastet – vor allem, weil in der Landwirtschaft noch kein Kunstdünger eingesetzt wurde. Der Eintrag von Abwässern und Fäkalien wiederum war vergleichsweise gering, weil er auf einige wenige Küstendörfer und -städte beschränkt blieb. Doch damit stehen die Forscher vor einem Problem: Es gibt kaum historische Daten darüber, wie der Nährstoffeintrag in historischer Zeit war, weil Umweltparameter damals, anders als heute, nicht systematisch und zentral erfasst wurden. Die Ostseeforscher behelfen sich deshalb mit mathematischen Modellierungen, die sich der damaligen Situa-tion so gut wie möglich annähern. Da es an historischen Daten fehlt, verwenden sie Stellvertreterdaten, sogenannte Proxys. In dem Ostseeprojekt verwendeten die Forscher historische Quellen zur Landnutzung, in denen im Detail Ackerflächen verzeichnet sind. Da man die damaligen Ackerbaumethoden kennt und auch die Mengen an Naturdung, die aufgebracht wurden, kann man mit den entsprechenden Modellen schätzen, wie groß damals die Nährstoffeinträge in die Flüsse und Küstengewässer gewesen sein müssen. Wie das Modell zeigt, lagen sie damals etwa bei 25 Prozent der heutigen Werte. Verwendet man die historischen Nährstofffrachten, ergeben sich im Modell deutlich geringere Nährstoffkonzentrationen in der Ostsee als heute, wobei das Verhältnis zu heutigen Konzentrationen regional deutlich variiert.

- Die vom Modell errechneten Nährstoffkonzentrationen indes lassen sich nicht direkt als Zielwert auf die Gegenwart übertragen. Zum einen weiß man zu wenig darüber, wie sich Veränderungen auf die Ostseelebensräume in Bezug auf die Artenzusammensetzung des Planktons oder der Großalgen am Boden ausgewirkt haben, sodass sich Abweichungen zwischen der heutigen Situa-tion und der Vergangenheit ergeben. Zum anderen wird man so niedrige Nährstoffeinträge wie damals auch langfristig nicht erreichen können, da die Böden über 150 Jahre lang mit Nährstoffen behandelt wurden. Die heutigen Böden haben aufgrund dieser Nährstoffhistorie einen anderen Charakter als jene damals. Selbst wenn man den Nährstoffeintrag heute stoppte, was im Hinblick auf die Nahrungsproduktion unrealistisch wäre, würden die Böden lange noch höhere Nährstoffmengen abgeben. Daher wurden für die neu berechneten Zielwerte nicht einfach die historischen, niedrigeren Werte zugrunde gelegt, sondern höhere Zielwerte abgeleitet, die sich auch an der heute gemessenen Gewässergüte orientieren.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie aufwendig und auch kontrovers die Definition verlässlicher Indikatoren und des „guten Umweltzustands“ sein kann. Über die dafür benötigten finanziellen Mittel verfügen in der Regel nur wohlhabende Industriestaaten und Schwellenländer. In den laut OHI besonders betroffenen Meeresgebieten gibt es weder ausreichend Geld noch die fachliche Expertise für vergleichbare Studien.