Die Rolle des Fischs im Ökosystem

1.1 > Abhängigkeiten zwischen Lebewesen kann man als Nahrungsnetz mit verschiedenen trophischen Ebenen darstellen.

1.1 > Abhängigkeiten zwischen Lebewesen kann man als Nahrungsnetz mit verschiedenen trophischen Ebenen darstellen.Der Fisch und das Leben im Meer

Die Meere sind ungeheuer vielfältig und artenreich. Sie sind Heimat für unzählige Lebewesen, die in ganz verschiedenen Ökosystemen leben. Im Wattenmeer gedeihen Muscheln und Würmer, die Nahrung für Millionen von Zugvögeln sind. An heißen vulkanischen Quellen in der Tiefe haben sich Gemeinschaften von Röhrenwürmern, Krebsen und Bakterien entwickelt. Anderswo wiegen sich Tangwälder in der Strömung, in denen Seeotter auf Jagd gehen. An schroffen Felsenküsten nisten Seevögel, und in Riffen tummeln sich Tausende bunt schillernder Fischarten. Fische sind ein wichtiger Teil der Lebensgemeinschaften im Meer. Und der Mensch ist seit Jahrtausenden besonders eng mit ihnen verbunden, denn sie liefern ihm Nahrung. Weltweit leben heute viele Millionen Menschen direkt vom Fischfang oder von der Fischzucht. Doch die Menschheit geht wenig pfleglich mit dieser natürlichen Ressource um. Seit Jahrzehnten wird dem Meer zu viel Fisch entnommen. Viele Fanggebiete sind überfischt. Zudem wird das Meer durch Abwässer aus der Industrie, aus Siedlungen und der Landwirtschaft verschmutzt. Manche Lebensräume wie etwa Mangrovenwälder werden durch Baumaßnahmen direkt zerstört. In Anbetracht der schwierigen Lage lohnt es sich, genau zu untersuchen, wie es heute um die Meeresfische steht.

Faszinierende Vielfalt

Die Vielfalt ist erstaunlich: Gut 30 000 Fischarten gibt es weltweit. Manche sind nur wenige Zentimeter groß und leben versteckt zwischen Korallen, andere, wie der Blaue Marlin aus dem Atlantik, werden bis zu 3 Meter lang und ziehen durchs offene Meer. Heringe gleiten in großen Schwärmen durch die Nordsee, und Anglerfische gehen mit einem kleinen Leuchtorgan am Schädel in der dunklen Tiefsee auf die Jagd. Jede dieser Fischarten ist Teil eines Lebensraums, eines Ökosystems, und mit vielen anderen Arten in einem Nahrungsnetz verwoben.

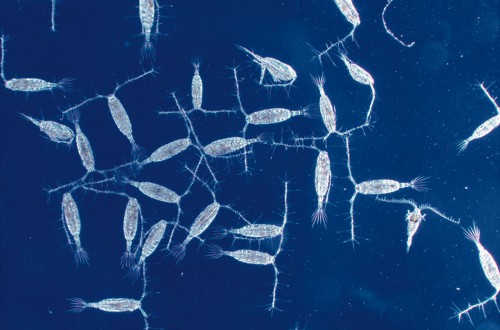

- Experten ordnen die Lebewesen innerhalb dieses Nahrungsnetzes in verschiedene Ernährungsstufen ein, sogenannte trophische Ebenen. Ganz unten stehen Myriaden von Mikroorganismen. Dazu zählen mikroskopisch kleine, einzellige Algen, wie Diatomeen, Dinoflagellaten und Cyanobakterien – das Phytoplankton, das frei im Wasser schwebt. Es betreibt Photosynthese, das heißt, es nutzt das Sonnenlicht und Nährstoffe, um Zucker zu synthetisieren und daraus weitere energiereiche Substanzen aufzubauen. Fachleute nennen diesen biochemischen Aufbau von Biomasse auch Primärproduktion. Vom Phytoplankton ernähren sich kleine, frei schwimmende Krebse oder Fischlarven, das sogenannte Zooplankton. Das Zooplankton wiederum ist Nahrung unter anderem für kleine Fische. Wie viele Fische in einem bestimmten Meeresgebiet existieren können, hängt damit in erster Linie von der Aktivität und Menge der Primärproduzenten ab – je größer die Primärproduktion, desto größer können die Fischbestände sein. Das einfache Modell eines Nahrungsnetzes, in dem die kleineren Lebewesen von den jeweils größeren gefressen werden, reicht aber nicht aus, um die Zusammenhänge im Meer zu begreifen. Denn das, was die Großen tun, wirkt auf den ganzen Lebensraum zurück. Zudem gibt es noch viele andere Interaktionen.

- 1.2 > Auch aus der Luft droht Sardinen Gefahr, gefressen zu werden. Kaptölpel vor Südafrika können sich bis zu 8 Meter tief ins Meer stürzen, um sich die Beute zu schnappen.

Vernetzt denken

Die Erkenntnis, dass das Beziehungsgeflecht der Meeresbewohner komplex ist, ist nicht neu. Zudem kennt man ähnliche Zusammenhänge aus vielen Lebensräumen an Land. In der Fischerei aber hatte man lange Zeit nur einzelne, kommerziell wichtige Arten wie den Dorsch, den Hering oder die Sardine im Blick. Erst seit gut 10 Jahren setzt sich auch hier die Erkenntnis durch, dass man das ganze Ökosystem berücksichtigen muss, wenn man die Fischbestände auf Dauer erhalten und die Fischerei entsprechend managen will. Der Grund: In der Vergangenheit sind in vielen Meeresgebieten zahlreiche Bestände überfischt worden. In einigen Fällen haben sich die Lebensräume dadurch gravierend verändert. Nach und nach kommt man daher zu der Einsicht, dass man auch im Fischereimanagement die Komplexität des Systems Meer berücksichtigen muss. Marine Lebensräume werden keineswegs nur durch die Primärproduktion an der Basis, also von unten nach oben, geprägt, sondern zugleich durch die höheren trophischen Ebenen, von oben nach unten. Ein Beispiel sind die ostatlantischen Gewässer vor Angola, Namibia und Südafrika mit dem Benguelastrom. In diesem Meeresgebiet treiben stetige Winde das Oberflächenwasser seewärts. Dadurch steigt nährstoffreiches Wasser an den Küsten aus der Tiefe auf. Diese sogenannten Auftriebsgebiete sind enorm produktiv und fischreich. Über viele Jahre hatten vor allem ausländische Flotten hier intensiv nach Sardinen gefischt. Anfang dieses Jahrhunderts brach der Bestand zusammen. Seitdem haben sich in diesem Gebiet Quallen stark vermehrt. Die Experten gehen davon aus, dass mit der Sardine ein wichtiger Nahrungskonkurrent weggefallen ist, denn sowohl Sardinen als auch Quallen ernähren sich vor allem vom Zooplankton. Zudem werden junge Quallen durchaus von Fischen gefressen. Die Quallenplage kam überraschend. Man hatte erwartet, dass mit dem Rückgang der Sardinen eine andere kleine Fischart zunehmen würde, die ebenfalls in dieser Region heimisch ist, die Sardelle. Diese hat ein ähnliches Nahrungsspektrum wie die Sardinen und hätte die Quallen in Schach halten müssen. Eine echte Konkurrenz für die Quallen scheinen die Sardellen aber nicht zu sein, denn der Sardellenbestand bleibt bislang deutlich kleiner als der der Sardinen. Möglicherweise ist das Auftriebsgebiet als sehr dynamischer Lebensraum für die Sardellen weniger gut geeignet.

- 1.3 > Bis zu 2 Meter groß und 200 Kilogramm schwer können die Exemplare der Quallenart Nemopilema nomurai werden. Hunderte dieser Tiere trieben vor einigen Jahren durch die Gewässer vor Japan und behinderten die Fischerei massiv.

- Ähnlich ist die Situation vor Japan. Dort hat sich die Quallenart Nemopilema nomurai stark vermehrt, nachdem man die Sardinen intensiv befischt hatte. Nemopilema-Exemplare können eine Größe von bis zu 2 Metern erreichen. Inzwischen wird die Fischerei durch die Quallen deutlich beeinträchtigt, weil sie die Netze verstopfen oder sogar bersten lassen. Doch nicht überall entwickeln sich die Quallenbestände zu einer Plage. Vor Peru etwa brach Anfang der 1970er Jahre der große Fischbestand der Südamerikanischen Sardelle zusammen. In der Folge setzte sich die Sardine durch, sodass eine Quallenplage ausblieb. Mit anderen Worten: Welche Auswirkungen die Überfischung eines Bestands haben wird, lässt sich bis heute kaum abschätzen.

Wenn die Großen im Netz landen, profitieren die Kleinen

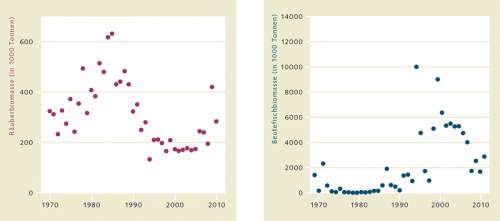

Auch in den Gewässern vor Neuschottland an der Ostküste Kanadas hat die Überfischung den Lebensraum verändert. Jahrelang hatte man hier den Kabeljau und andere bodennah lebende (demersale) Raubfische wie den Köhler stark befischt. Die Bestände brachen Anfang der 1990er Jahre zusammen. Mehr als 40 000 Fischer verloren ihre Arbeit. Obwohl eigentlich relativ schnell ein Fangverbot verhängt wurde, erholten sich die Bestände über viele Jahre nicht mehr. Man befürchtete, dass sich der Lebensraum irreversibel verändert hatte. Der Kabeljau ist ein Raubfisch, ein Fisch auf einer hohen trophischen Ebene, der kleine planktivore Arten jagt, Planktonfresser wie etwa die Lodde und den Hering. Als der Kabeljau verschwand, setzten sich die kleinen planktivoren Arten durch. Fatalerweise ernähren sich sowohl die planktivoren Fische als auch die Larven der großen Raubfische von Zooplankton. Sie sind also Nahrungskonkurrenten. Außerdem fressen die Planktivoren Kabeljaueier und -larven, was den Druck auf die Räuber zusätzlich erhöhte. Während sich die Zahl der planktivoren Arten verneunfachte, blieben die Räuberbestände klein.

- Die Nahrungsfische haben also einen starken Einfluss auf ihre Räuber. Experten sprechen von einer „Räuber-Beute-Rückkopplung“. Aufgrund dieser Rückkopplung erholten sich die Bestände von Kabeljau, Köhler und anderen großen Räubern vor Neuschottland nur verlangsamt. Dadurch konnten die planktivoren Fische ganze 20 Jahre lang über die Räuber dominieren. Inzwischen nehmen die Bestände der Planktivoren aber ab. Das wird darauf zurückgeführt, dass die Tragfähigkeit dieses Meeresgebiets erschöpft ist: Es gibt so viele Planktivoren, dass ihre Nahrung knapp geworden ist. Ein schlecht ernährter Bestand aber erzeugt weniger Nachkommen, sodass die Gesamtbiomasse der Bestände planktivorer Fische abnimmt. Damit hat sich vor Neuschottland inzwischen der Fraßdruck auf die frühen Lebensstadien der großen Raubfische verringert. In der Folge haben sich einige Räuberbestände wie zum Beispiel die des Köhlers erholt. Eine Entwarnung für den Kabeljaubestand gibt es aber derzeit noch nicht.

- Auch aus anderen Meeresgebieten sind derartige Abhängigkeiten zwischen Raubfischen und planktivoren Fischen bekannt. Für die Ostsee sprechen Forscher von der „Dorsch-Sprott-Schaukel“. Nachdem sich aufgrund eines geringen Salzgehalts und Sauerstoffmangels die Lebensbedingungen für die Dorscheier und die -larven verschlechtert hatten, brach der Dorschbestand ein. Da man die Fangmengen der Dorschfischerei nicht rechtzeitig an die Situation anpasste und verringerte, schrumpfte der Bestand noch weiter. Damit nahm der Bestand seiner Beute, der planktivoren Sprotte, zu, die unter anderem Dorscheier frisst, was den Druck auf die Dorschpopulation zusätzlich erhöhte. In diesem Fall hatte aber auch die Temperatur einen entscheidenden Einfluss auf die Bestandsentwicklung: Leicht erhöhte Wassertemperaturen führten dazu, dass sich die Eier und Larven der Sprotte besser entwickeln konnten. Inzwischen schwingt die „Dorsch-Sprott-Schaukel“ zurück, weil man die Fischerei angepasst hat: Eine reduzierte Dorschfischerei und eine zwischenzeitlich größere Sprottfischerei führten zu einer leichten Erholung des Dorschbestands.

1.4 > „Räuber-Beute-Rückkopplung“: Mitte der 1980er Jahre begann der Bestand des nordwestatlantischen Kabeljaus vor Kanada stark abzunehmen (linke Grafik). In der Folge nahm die Biomasse der kleineren Nahrungsfische zu (rechts). Seit wenigen Jahren scheint sich dieser Trend wieder umzukehren.

1.4 > „Räuber-Beute-Rückkopplung“: Mitte der 1980er Jahre begann der Bestand des nordwestatlantischen Kabeljaus vor Kanada stark abzunehmen (linke Grafik). In der Folge nahm die Biomasse der kleineren Nahrungsfische zu (rechts). Seit wenigen Jahren scheint sich dieser Trend wieder umzukehren. Es gibt Hinweise darauf, dass nicht nur die planktivoren Fische vom Verschwinden der Großen profitieren,sondern auch die Algen. Planktivore Fische ernähren sich von Zooplanktern, die wiederum die kleinen, frei schwimmenden Algen, das Phytoplankton, fressen. Steigt die Zahl der planktivoren Fische, sinkt die Menge des Zooplanktons. Das Phytoplankton kann gedeihen. Gerade in nährstoffreichen Küstengewässern wird das zum Problem, da das Phytoplankton dort beinahe ungehemmt wachsen kann. Sogenannte Algenblüten sind die Folge. Sterben diese Algen, sinken sie in die Tiefe. Dort werden sie von Bakterien zersetzt, die Sauerstoff benötigen.

Es gibt Hinweise darauf, dass nicht nur die planktivoren Fische vom Verschwinden der Großen profitieren,sondern auch die Algen. Planktivore Fische ernähren sich von Zooplanktern, die wiederum die kleinen, frei schwimmenden Algen, das Phytoplankton, fressen. Steigt die Zahl der planktivoren Fische, sinkt die Menge des Zooplanktons. Das Phytoplankton kann gedeihen. Gerade in nährstoffreichen Küstengewässern wird das zum Problem, da das Phytoplankton dort beinahe ungehemmt wachsen kann. Sogenannte Algenblüten sind die Folge. Sterben diese Algen, sinken sie in die Tiefe. Dort werden sie von Bakterien zersetzt, die Sauerstoff benötigen.

- Die Entstehung von Algenblüten ist komplex. Offenbar müssen mehrere günstige Bedingungen zusammenkommen. Neben einer ausreichenden Nährstoffmenge gehört dazu eine moderate Wassertemperatur. Kommt als weiterer Faktor die Überfischung großer Räuber hinzu, verschärft sich das Problem offensichtlich. Je mehr Algen in die Tiefe herabsinken, desto mehr Bakterien sind dort aktiv, bis schließlich der Sauerstoff knapp wird. So entwickeln sich im Meer sauerstofffreie Todeszonen, in denen weder Fische, Krebse noch Muscheln überleben können. Zahlreiche Wissenschaftler drängen daher inzwischen darauf, beim Fischereimanagement nicht mehr nur den Fokus auf die befischten Arten zu richten, sondern den ganzen Lebensraum zu berücksichtigen. Indem es die Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Arten und den trophischen Ebenen berücksichtigt, soll dieses ökosystembasierte Management verhindern, dass durch die Befischung und Betrachtung beziehungsweise Überwachung nur einzelner Arten weiterhin ganze Meeresgebiete geschädigt werden oder ihren Charakter verändern.

- 1.5 > Copepoden (Ruderfußkrebse) sind meist nur wenige Hundert Mikrometer bis wenige Millimeter groß. Sie stellen eine wichtige Nahrungsgrundlage für Fische und andere Krebsarten dar und machen den größten Anteil des marinen Zooplanktons aus.

Auch die Umwelt beeinflusst die Bestände

Dass die Größe der Fischbestände schwankt, liegt nicht nur an der Fischerei. Auch die Veränderung von Umweltbedingungen beeinflusst die Bestände. In kaltem salzigem Wasser produzieren beispielsweise Ostsee-Dorsche mehr Nachwuchs als in warmem Wasser mit geringerem Salzgehalt. Andererseits werden die Tiere in kaltem Wasser später geschlechtsreif. Wassertemperaturen und andere Umweltbedingungen aber schwanken in vielen Meeresgebieten im Laufe der Zeit. Auslöser sind oftmals natürliche Klimazyklen, die zu regelmäßigen Veränderungen von Winden oder Meeresströmungen führen. Ein Beispiel ist die Nordatlantische Oszillation (NAO), die das Klima über Teilen Europas und Nordamerikas beeinflusst. Die NAO ist eine Schwankung der Luftdruckverhältnisse über dem Nordatlantik zwischen dem Azorenhoch und dem Islandtief. Sie beeinflusst unter anderem das Winterwetter in Europa und schwankt in einem 10-Jahres-Rhythmus. Mit dem Luftdruck schwanken im Nordatlantik auch die Wind- und oberflächen-nahen Meeresströmungen.

- Im Pazifik wiederum wirkt das Klimaphänomen El Niño. Es ändert die Strömungsrichtung in Auftriebsgebieten – in diesem Fall zwischen der Westküste Südamerikas und Indonesien. Vor Chile und Peru befindet sich ein großes Auftriebsgebiet, es ist Teil einer mächtigen Meeresströmung, des Humboldtstroms. Dieser führt kaltes Wasser aus der Antarktis parallel zur südamerikanischen Westküste nach Norden. Wie vor Südwest-Afrika steigen hier nährstoffreiche, kalte Wasser auf. Motor dieses Auftriebs sind regelmäßige Passatwinde, die das warme Oberflächenwasser von Südamerika nach Westen, Richtung Australien und Indonesien, treiben. Die südamerikanischen Gewässer gehören zu den fischreichsten der Erde. Rund 15 bis 19 Prozent des weltweit gefangenen Fischs stammen von hier, vor allem kleine Arten wie etwa Sardinen und Sardellen. Darüber hinaus finden sich hier größere Stachelmakrelen sowie schnell wandernde Arten wie etwa Haie oder Thunfische. In El-Niño-Jahren aber lassen die nach Westen wehenden Passatwinde nach. Zum Teil kehren sie sich um. Damit ändert sich auch die Strömungsrichtung des Wassers. Dann fließt warmes, nährstoffarmes Oberflächenwasser vom Westpazifik Richtung Peru. Unter diesen Bedingungen kann sich vor der Küste Perus kaum noch Plankton entwickeln. Die Nahrung der planktivoren Fische bleibt aus. Die Bestände brechen zusammen. Davon betroffen sind selbst die großen Raubfische und Vögel, aber auch Säugetiere wie etwa Robben, für die der Fisch Hauptnahrungsquelle ist. In El-Niño-Jahren ziehen sie oft weniger Jungtiere auf.

- Die Lebensbedingungen der Fische ändern sich also mehr oder weniger regelmäßig. Dadurch können sowohl die Größe eines Bestands als auch seine Ausdehnung beeinflusst werden. Der Dorschbestand in der östlichen Ostsee etwa ist stark von Salzwassereinbrüchen aus der Nordsee abhängig. Ein solch massiver Wassereinstrom findet nur alle paar Jahre bei bestimmten Wetterlagen statt. Er ist so stark, dass er die Darßer Schwelle vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns überwindet, eine Art Untiefe. Das schwerere salzige Nordseewasser kann diese Schwelle normalerweise nicht überströmen. Während der massiven Salzwassereinbrüche aber fließt das Nordseewasser am Grund der Ostsee in großen Mengen über die Schwelle hinweg bis in die Danziger Bucht und weiter in das Gotlandbecken zwischen Lettland und Schweden. Ein solcher Salzwassereinbruch ist wichtig, denn er bringt mit dem salzreichen, meist kalten Wasser lebenswichtigen Sauerstoff in die Tiefe, wo die Dorsche laichen. Bleibt der Einstrom lange Zeit aus, verschlechtern sich die Laichbedingungen. Darüber hinaus weiß man heute, dass offenbar auch langjährige Klimaschwankungen den Dorschbestand im Ostatlantik, in der Nordsee und der Ostsee beeinflussen. In den 1980er Jahren etwa wuchsen die Bestände der Dorschartigen, der Gadoiden, in diesen Regionen stark an. Welche Umweltbedingungen zu diesem „Gadoid Outburst“ geführt haben, ist bis heute unklar. Es gibt mehrere Hypothesen. Möglicherweise boten die kalten Winter in den 1960er und 1970er Jahren ideale Laichbedingungen. In den Folgejahren nahmen die Bestände dann, vermutlich nicht allein aufgrund der Fischerei, wieder ab. Grundsätzlich gilt also: Wenn ein Bestand zusammenbricht, kommt meist beides zusammen – ein hoher Fischereidruck und veränderte Umweltbedingungen.

Mehr Daten für die Bestandsschätzung

Um herauszufinden, welchen Einfluss die Fischerei auf die verschiedenen Meeresgebiete hat oder wie es um eine Fischart steht – ob sie beispielsweise überfischt ist oder nicht –, benötigt man also sehr viel mehr Details als die üblichen Angaben über die jährlichen Fangmengen einer Art. Von Interesse ist unter anderem, wie sich die Bestände anderer Fischarten im selben Meeresgebiet entwickeln, also nicht allein der Bestand der befischten Art. Berücksichtigt werden sollten vor allem die sogenannten Beifänge. Dabei handelt es sich um jene Fische und Meerestiere, die beim Fischen von kommerziell interessanten Arten wie Kabeljau oder Köhler versehentlich mitgefangen werden. Diese Beifänge werden in der Regel zurückgeworfen. Da bis heute die Beifangmengen nicht systematisch erfasst werden, fehlt eine wichtige Größe, mit der sich die Bestandsentwicklung etlicher Arten und der Zustand der Meeresgebiete viel besser einschätzen ließe. Erfreulicherweise gibt es heute schon einige Gebiete, in denen Beifänge nicht zurückgeworfen werden dürfen. Auch die Europäische Union will den Rückwurf verbieten. Insofern könnte die Fischerei Wissenschaftlern künftig viele wertvolle Daten liefern, die sich sonst nur durch kostspielige Forschungsfahrten gewinnen ließen. Immer wieder gibt es zwischen verschiedenen Experten nicht nur Streit darüber, wie es um einzelne Arten steht, sondern auch, wie sich der Bestand bestimmter Fischarten optimal abschätzen lässt. Zusätzliche Daten wären in jedem Fall eine große Hilfe. Wichtig wäre in diesem Zusammenhang auch die Erfassung der Primärproduzenten, der Algen und Einzeller, deren Menge und Zusammensetzung die Biomasse im Meeresgebiet wesentlich mitbestimmt. Ein solcher Multiindikatoransatz, der all diese Parameter berücksichtigt, könnte wesentlich dazu beitragen, Fangmengen künftig zielgenauer festzulegen. Solche umfassenden Datensätze gibt es bislang aber nur für sehr wenige Fischarten, denn die Erhebung der vielen Parameter ist äußerst kostspielig. Zudem müssten sich dafür Experten verschiedener Disziplinen – Fischereibiologen, Ozeanografen und Planktologen – intensiv austauschen, was bisher nur bei einigen Beständen wie denen des Ostsee-Dorschs oder des westatlantischen Kabeljaus gelungen ist.

- 1.7 > Heringsartige Fische bilden häufig dichte Schwärme, wie hier vor den Molukken. Sie sind für viele Meeresbewohner eine wichtige Nahrungsquelle und für das Ökosystem von großer Bedeutung.

Die großen Ökosysteme – Large Marine Ecosystems

Die meisten Meeresgebiete und -lebensräume sind so groß, dass sie sich über die Küsten mehrerer Länder er-strecken. Ein umfassender Schutz dieser Gebiete ist nur möglich, wenn die Staaten kooperieren, etwa was die Verschmutzung des Meeres betrifft. Auch größere Fischbestände können nur dann erhalten werden, wenn sich die Nationen auf ein gemeinsames schonendes Fischereimanagement einigen. Lange Zeit fehlten in vielen Küstenregionen derartige zwischenstaatliche Vereinbarungen. Forscher der Wetter- und Ozeanografiebehörde der USA (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) haben deshalb in den 1990er Jahren das Konzept der großen Meeresökosysteme, der Large Marine Ecosystems (LMEs), entwickelt. Demnach werden die küstennahen Meeresgebiete der Erde in 64 LMEs aufgeteilt. Jedes LME zeichnet sich durch eine typische Flora und Fauna aus. Die LMEs erstrecken sich entlang der Küsten bis zum Kontinentalabhang: jenem Bereich des Meeresbodens, wo der Festlandsockel in die Tiefsee abfällt. Berücksichtigt wird auch, dass bestimmte Meeresre-gionen durch große Strömungen charakterisiert sind, etwa die Auftriebsgebiete vor Südamerika oder Südwest-Afrika, die jeweils als eigenes LME definiert wurden. Die LMEs umfassen alle Küstengebiete der Erde. Diese sind besonders produktiv, da sie über die Flüsse oder über Auftriebsströmungen gut mit Nährstoffen versorgt werden. Die LMEs produzieren 95 Prozent der globalen Fischbiomasse. Zugleich sind die Gebiete für den Menschen ungeheuer wichtig. Weltweit leben Hunderte Millionen Menschen an Küsten. Ihre Existenz hängt mehr oder weniger direkt vom Fischfang ab. Das Large-Marine-Ecosystem-Konzept berücksichtigt deshalb neben biologischen auch sozioökonomische Aspekte.

- 1.9 > Das Ziel des Large-Marine-Ecosystem-Konzepts ist die schonende Bewirtschaftung der Meere. Nach diesem Ansatz soll der Zustand der Meeresgebiete mit 5 verschiedenen Modulen beschrieben werden.

- Mit Unterstützung der Weltbank und des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (United Nations Environment Programme, UNEP) versucht man, vor allem in den Entwicklungs- und Schwellenländern die zwischenstaatliche Zusammenarbeit beim Schutz der gemeinsamen Meeresgebiete zu verbessern. Forscher und Politiker der benachbarten Nationen treffen sich in Workshops und Konferenzen. Die Kunst besteht darin, trotz unterschiedlicher Interessen einen besseren Schutz der Meeresumwelt zu erreichen. Oftmals haben wirtschafliche Aspekte wie etwa die Ölförderung im Meer Vorrang vor dem Schutz der Umwelt. Das Konzept der LMEs soll hier ein Gegengewicht liefern und in den Ländern ein Bewusstsein für den Lebensraum Meer schaffen. Politische Krisen und Bürgerkriege wie etwa in der Elfenbeinküste haben die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren allerdings immer wieder erschwert. Ein Schwerpunkt der Arbeit ist die Ausbildung der Fachkräfte vor Ort. Experten aus dem Ausland trainieren einheimische Wissenschaftler darin, die Bestände von Fischen, Primärproduzenten und anderen Meeresorganismen nach aktuellen Standards zu erfassen und die Daten entsprechend auszuwerten. In der Vergangenheit verfügten viele Staaten weder über die finanziellen Mittel noch über eine ausreichende Zahl an Fachkräften, um ein nachhaltiges Fischereimanagement in ihren Hoheitsgewässern durchzuführen. Fachwissen ist also eine wesentliche Voraussetzung für eine künftige schonende Fischerei.

- Positive Beispiele sind die beiden westafrikanischen LMEs, das Benguelastrom-LME und das Guineastrom-LME. In den beteiligten Ländern wurden inzwischen zahlreiche Schulungen, Workshops und Tagungen durchgeführt. Ein Ziel ist es derzeit, für die verschiedenen LMEs Indikatoren zu finden, mit denen sich der Zustand der Meeresgebiete beschreiben und einschätzen lässt. Letztlich soll eine schonende Bewirtschaftung der Meere erreicht werden. 5 verschiedene Arbeitsbereiche, sogenannte Module, wurden dafür definiert.

- PRODUKTIVITÄT DES LEBENSRAUMS: Erfassung der Artenvielfalt, des Phyto- und Zooplanktons und seiner Biomasse, Messung der Photosyntheseaktivität etc.

- VERSCHMUTZUNG UND GESUNDHEIT DES ÖKOSYSTEMS: Untersuchung des Einflusses von Umweltgiften (Biotoxinen), der Überdüngung (Eutrophierung) der Gewässer und der Entstehung krankhafter Veränderungen bei Meeresorganismen etc.

- FISCH UND FISCHEREI: Untersuchung der Artenvielfalt und Biologie von Fischen und Schalentieren sowie Identifizierung von Fischbeständen und deren Änderung in der Zusammensetzung.

- SOZIOÖKONOMIE: Untersuchung zur praktischen Anwendbarkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse für das Management der Ökosysteme; Bewertung unterschiedlicher Managementmethoden anhand ökonomischer und sonstiger Kriterien nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit.

- POLITIK: Überlegungen, in welcher Weise die verschiedenen Interessengruppen, unter anderem die Sektoren Fischerei, Tourismus, Energie und Umwelt, bei der Entwicklung von überregionalen Managementplänen zu beteiligen sind etc.

- Das LME-Programm hat eine Reihe von Studien erstellt, in denen Fachleute die Entwicklung der LMEs während der vergangenen Jahrzehnte untersucht haben. Deutlich wird dabei, dass viele Lebensräume durch die Fischerei stark beeinträchtigt worden sind, aber auch dass in vielen Fällen noch offen ist, inwieweit natürliche Prozesse die Entwicklung der Fischbestände beeinflussen. Im Benguelastrom etwa bilden sich in manchen Jahren große sauerstoffarme Zonen. In solchen Jahren brechen die Bestände der pelagischen Fische ein. Auch fehlt es hier dann vielen Seevogel- und Robbenarten an Nahrung. Entsprechend gering ist die Überlebensrate der Jungtiere. Zwar weisen die Auftriebsgebiete in großer Tiefe grundsätzlich geringe Sauerstoffkonzentrationen auf. Warum sich die sauerstoffarmen Bereiche von Zeit zu Zeit bis nahe an die Oberfläche ausdehnen, ist aber noch unklar. Es gibt Hinweise darauf, dass die Sauerstoffarmut nach Phasen mit besonders intensiver Auftriebsströmung auftritt. Demnach entwickeln sich zunächst große Mengen an Phytoplankton, die später in Massen absterben und dann von Bakterien abgebaut werden. In anderen Fällen scheinen veränderte Strömungsbedingungen die sauerstoffarmen Bereiche auszuweiten. Dieses Beispiel zeigt einmal mehr, dass man das ganze Ökosystem verstehen muss, um die Entwicklung der Populationen von Meeresorganismen und letztlich auch der Fischbestände einschätzen zu können.

- Das Konzept der LMEs ist wichtig und nötig. Bislang gibt es aber erst wenige Hinweise darauf, dass Erkenntnisse aus den internationalen LME-Projekten und -Aktivitäten in konkrete politische Handlungsanweisungen oder nationale Gesetze mündeten. Hier sehen Fachleute für die Zukunft noch Handlungsbedarf. In jedem Fall aber dürften die LME-Aktivitäten nach Einschätzung von Experten künftig dazu führen, dass der Meeresschutz und der Schutz der Fischbestände auch in Entwicklungs- und Schwellenländern stärker wahrgenommen werden, als das bisher der Fall ist.