Wege zu einem besseren Fischereimanagement

Streit um eine lebende Ressource

Wie wichtig es ist, den Fischfang klar zu regulieren, haben die Kabeljaukriege im Nordostatlantik in den 1950er und 1970er Jahren besonders drastisch gezeigt. Damals fischten viele ausländische Trawler nahe der isländischen Küste, denn anders als heute gab es noch keine 200 Seemeilen breite Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ). Vor allem zwischen Island und Großbritannien kam es zum Streit um die Nutzung der Fischbestände. Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen 1975/1976 setzten die Briten sogar Kriegsschiffe ein. Erst 1982, als mit dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen die Ausschließlichen Wirtschaftszonen eingeführt wurden, entspannte sich die Situation. Das Beispiel zeigt, wie groß die Nachfrage nach dem lukrativen Handelsgut Fisch ist und welche ernsten Konsequenzen eine schlecht regulierte Fischerei haben kann. Auch heute noch streiten Staaten immer wieder um Fangrechte oder die Verteilung von Fangquoten. Die weitaus größte Herausforderung aber ist derzeit die Überfischung vieler Bestände. Die Aufgabe des modernen Fischereimanagements besteht damit vor allem darin, die Fangmengen auf ein biologisch und wirtschaftlich sinnvolles Maß zu beschränken und die Ressourcen gerecht zu verteilen.

- 5.9 > Während der Kabeljaukriege versucht das isländische Schiff „Ver“ (links), die Netzleine des britischen Trawlers „Northern Reward“ (rechts) zu durchtrennen. Der britische Bergungsschlepper „Statesman“ geht dazwischen.

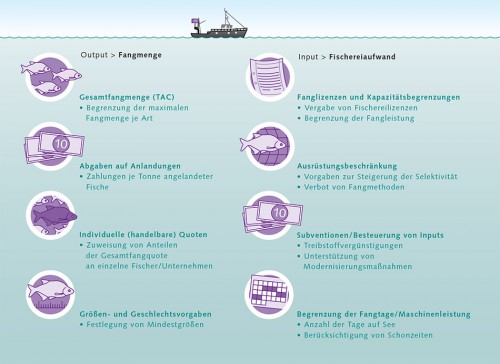

- Die Fischereipolitik oder ein zentrales Fischereimanagement setzen daher entweder direkt bei den Fangmengen oder indirekt beim Fischereiaufwand an:

- Fangmenge: Um zu verhindern, dass zu viel Fisch gefangen wird, können die Behörden die Fangmenge (Output) beschränken. Meist werden dafür sogenannte Gesamtfangmengen (total allowable catch, TAC) festgelegt. Damit wird die maximale Fischmenge einer Fischart definiert, die jährlich in einem Gebiet, meist der AWZ, gefangen werden darf.

- Fischereiaufwand: Um zu verhindern, dass zu viel Fisch gefangen wird, können die Behörden aber auch den Fischereiaufwand (Input) beschränken. Sie können beispielsweise im Rahmen eines Aufwandsmanagements die Fangtage auf See, die Motorleistung der Fangschiffe und die Größe der Flotte limitieren oder eine Mindestmaschenweite der Netze festlegen.

Fangquoten – gleiches Recht für alle

Tatsächlich kann die Fischerei mithilfe von Fangquoten wirkungsvoll reguliert werden. Dazu wird die für ein Meeresgebiet festgelegte Gesamtfangmenge (TAC) auf einzelne nationale Fangquoten für die verschiedenen an dieses Meeresgebiet grenzenden Länder heruntergebrochen. So erhält zum Beispiel jeder Anrainer der Ostsee eine nationale Fangquote. Natürlich braucht man mehr als eine nationale Fangquote, ansonsten konkurrieren die Fischer direkt miteinander, da sie bestrebt sind, zu Beginn der Saison so viel Fisch wie möglich zu fangen, um einen großen Anteil der Quote ausschöpfen zu können. Das führt allerdings dazu, dass für kurze Zeit extrem viel Fisch auf dem Markt ist. Der Fischpreis sinkt. Im Schnitt machen die Fischer ein schlechtes Geschäft. Um für die einzelnen Fischer Planungssicherheit über die gesamte Fangsaison zu schaffen, wird die Gesamtfangquote deshalb in der Regel auf einzelne Schiffe, Fischer oder Produktionsgenossenschaften verteilt. Ansätze der Fischereipolitik, bei denen Fischer auf die eine oder andere Weise das Recht erhalten, langfristig Fisch zu fangen, bezeichnet man als rechtebasiertes Fischereimanagement. Prominentestes Beispiel sind individuell transferierbare Quoten (individual transferable quotas, ITQs).

- 5.10 > Die Regulierungen der Fangmenge und des Fischereiaufwands sind klassische Ansätze des Fischereimanagements. Darunter fasst man verschiedene Methoden zusammen, die je nach Fischbestand oder Region besser oder schlechter geeignet sind, um die Fischerei zu regulieren

- Bei diesen bekommen die Fischer individuelle Fangquoten zugeteilt, prozentuale Fanganteile an der Gesamtfangmenge. Diese werden in der Regel für mehrere Jahre vergeben, was den Fischern Planungssicherheit verschafft. Die Fischer können die ITQs frei mit anderen Fischern handeln, was häufig dazu führt, dass relativ unwirtschaftlich arbeitende Betriebe ihre Quoten an wirtschaftlicher arbeitende Betriebe verkaufen. Profitabel arbeitende Großbetriebe kaufen Quoten auf, weniger rentabel arbeitende Betriebe verkaufen. Das Hauptziel der ITQs ist also eine ökologisch-ökonomische Optimierung. Soziale Ziele stehen nicht im Fokus. Im Extremfall konzentrieren sich so die Quoten auf wenige Unternehmen. Ein Beispiel ist die neuseeländische Fischerei des Hokis, die sich fast ganz in der Hand weniger Großkonzerne befindet. Ein weiteres Beispiel ist die isländische Fischerei. Zwar gilt das Management der Kabeljaubestände dort heute als relativ gut, was die Nachhaltigkeit betrifft. Nach der Einführung der ITQs-Regelung zogen sich in den vergangenen Jahren aber viele Familienbetriebe aus der Fischerei zurück, um ihre Quoten zu verkaufen. ITQs werden wie Wertpapiere gehandelt. Hohe ITQs-Preise sind also ein Indikator für ein gutes Fischereimanagement: Je ertragreicher der Fischbestand, desto wertvoller sind die Fangrechte daran. Auf Island sind die Fangrechte anfänglich kostenlos an die Fischer auf Basis der damaligen Fänge verteilt worden – nach dem Prinzip der sogenannten Großvaterrechte. Demnach wird eine Ressource so verteilt, wie sie historisch oder über Generationen verteilt war. Nachdem das Fischereimanagement sich zunehmend verbessert hat und zugleich die Fangflotten durch die beschriebenen Rationalisierungen wirtschaftlicher geworden sind, befinden sich die inzwischen sehr wertvollen Fangrechte in der Hand weniger Unternehmen.

- Auf Island betrachtet man diese Entwicklung durchaus kritisch. Man wünscht sich, dass die Profite aus der Fischerei gleichmäßiger verteilt würden. Manche Experten schlagen deshalb vor, keine dauerhaften Fangrechte zu vergeben, sondern stattdessen jährliche Quoten zu versteigern. Der Vorteil bestünde darin, dass in diesem Fall auch kleinere oder jüngere Fischereibetriebe jederzeit in den Handel einsteigen und Quoten erwerben können, ohne allzu hohe Geldsummen zahlen zu müssen. Da politisch oftmals gefordert wird, die kleine Küstenfischerei zu erhalten, wird vorgeschlagen, Quoten getrennt nach Flottensegmenten zu vergeben. Quoten für kleine Schiffe dürften danach auch nur an Besitzer kleiner Schiffe verkauft werden. Sie dürften nicht benutzt werden, um die Quote eines großen Schiffes zu erweitern. Das Fazit der Fachleute: Das ITQs-Prinzip ist grundsätzlich ein wirksames Werkzeug des Fischereimanagements, aber sobald auch soziale Ziele eine Rolle spielen, müssen die Grundprinzipien überdacht werden.

- 5.12 > Die heiße Schlacht um den Fisch: Im Sitka-Sund in Alaska darf nur einmal im Jahr für wenige Stunden Hering gefischt werden. Dutzende von Booten fischen dann um die Wette.

Aufwandsmanagement – weniger Tage, weniger Schiffe

Fischfang lässt sich nicht nur durch Quoten, sondern auch durch die Begrenzung des Fischereiaufwands regulieren. So kann man die Fangkapazität begrenzen, indem nur eine bestimmte Zahl an Lizenzen für Fangschiffe vergeben oder indem die Motorleistung oder die Größe der Fangschiffe begrenzt wird. Darüber hinaus kann die Fangdauer beschränkt werden, beispielsweise indem man eine Höchstzahl an Fangtagen auf See vorgibt. Solche Aufwandsbeschränkungen sind mancherorts weiter verbreitet als die Vergabe von ITQs. Auch das Aufwandsmanagement hat seine Schwachstellen und wird von den Fischern teils ad absurdum geführt. Etwa im Fall der pazifischen Heilbuttfischerei, bei der Ende der 1980er Jahre nur 3 Fangtage jährlich zugelassen wurden. Das Ziel war es, die Heilbuttbestände zu schonen. Die Fischereiunternehmen mobilisierten allerdings eine gigantische Flotte, die in nur 3 Tagen die gleiche Menge Heilbutt aus dem Meer holte wie sonst in einem ganzen Jahr. Ein weiteres, noch extremeres Beispiel für eine zeitliche Begrenzung ist die Derbyfischerei im Sitka-Sund im Golf von Alaska. Hier wird der Heringsfang reguliert, indem man die Fischerei auf wenige Stunden im Jahr beschränkt. Wie bei einem Pferderennen starten alle Fischer auf ein Signal hin gleichzeitig. Während der Fischfang von einem Beobachterschiff aus überwacht wird, versuchen die Fischer innerhalb kürzester Zeit, so viel Fisch wie nur möglich aus dem Wasser zu holen. Nach wenigen Stunden wird der Fang dann durch ein erneutes Signal beendet.

Schonend fischen mit Elektronetz und LED-Lämpchen

Je nach Fischart oder Lebensraum werden verschiedene Fanggeräte eingesetzt. Fische, die am Meeresboden leben, werden mit Grundschleppnetzen gefangen, Fische im freien Wasser mit sogenannten pelagischen Netzen. Für den Thunfischfang wiederum setzt man häufig Langleinen ein, Stahlseile, an denen Hunderte dünner Leinen mit Haken hängen. Einige dieser Fangmethoden haben erhebliche Nachteile. Ein Beispiel ist die klassische Baumkurre, ein Netz, das über den Meeresboden gezogen wird. Daran sind Eisenketten befestigt, die Plattfische aufscheuchen und ins Netz treiben. Die Baumkurre ist stark umstritten, weil sie den Meeresboden durchpflügt und zahlreiche Bodenlebewesen tötet. Die Langleinen wiederum sind dafür bekannt, dass auch Delfine und Meeresschildkröten mitgefangen werden, wenn diese nach den Ködern an den Haken schnappen. Zudem verfangen sich häufig Meeresvögel wie etwa Albatrosse. Sie stürzen sich auf die Köder, wenn die Leine gerade vom Schiff ins Wasser gelassen wird und noch für kurze Zeit nahe der Wasseroberfläche treibt. In den vergangenen Jahren wurden deshalb alternative und schonende Fangmethoden entwickelt:- die Snurrewade, ein spezielles Schleppnetz. Herkömmliche Schleppnetze werden mit Gewichten beschwert. Dadurch können andere Meerestiere getötet oder empfindliche Bodenlebensräume zerstört werden. Bei der Snurrewade wird der Bodenkontakt dank einer speziellen Geometrie (Diamantform) minimiert;

- pelagische Schleppnetze mit Fluchtöffnungen für Meeresschildkröten;

- Langleinen mit zusätzlichen Bleigewichten, die die Leinen schnell in die Tiefe und aus dem Bereich von Meeresvögeln ziehen;

- unkonventionell geformte Haken für Langleinen, an denen sich der Schildkrötenschnabel nicht verfängt;

- elektrische Fischnetze, die zum Beispiel Plattfische nicht mit schweren Ketten, sondern durch schwache Elektroimpulse auf- und ins Netz scheuchen;

- Stellnetze mit Lichtmarkierungen (LED-Leuchten oder Leuchtstäbchen), die Meeresschildkröten abschrecken oder auf das Netz aufmerksam machen.

Zusatzinfo Verschiedene Fischereimethoden und ihre Auswirkungen auf die Umwelt

- Seit einigen Jahren wird die Entwicklung schonender Fangtechnologien mit der Initiative „Smart Gear“ von einer internationalen Umweltschutzorganisation gefördert. Bemerkenswert ist, dass sich daran nicht nur Forscher oder Ingenieure, sondern auch professionelle Fischer beteiligen. Die vielfältigen Lösungen geben Grund zur Hoffnung, dass sich eine schonende Fischerei durchsetzen kann. Was die Baumkurrenfischerei betrifft, sind viele Fischer vor allem in Nordeuropa inzwischen aus einem pragmatischen Grund auf alternative Fangmethoden umgestiegen. Angesichts steigender Ölpreise rechnet es sich nicht mehr, die schweren Baumkurren über den Meeresboden zu ziehen. Vielerorts kommen jetzt leichtere Fanggeschirre wie Snurrewaden zum Einsatz.

Grundsätzlich muss eine aufwandsbasierte Regulierung laufend an den Stand der Technik angepasst werden. Die immer effizientere Technik zur Ortung der Fische etwa macht es möglich, die gleiche Menge an Fisch in immer kürzerer Zeit aufzuspüren und zu fangen. Fachleute schätzen, dass die industrielle Fischerei jedes Jahr im Durchschnitt um 3 Prozent effizienter wird. Daher muss der Fischereiaufwand reduziert werden.

Ein weitere Möglichkeit, Fischbestände zu schützen, ist, Meeresschutzgebiete auszuweisen. In diesen Gebieten dürfen Fischer gar nicht oder nur eingeschränkt fischen. So gibt es Gebiete, in denen beispielsweise Grundschleppnetzfischerei verboten ist, um die Lebensräume am Boden zu schützen. In anderen Fällen hat man Gebiete unter Schutz gestellt, in denen Fische laichen und der Nachwuchs heranwächst. Dieses Konzept ist aber nur dann erfolgreich, wenn man sehr genau weiß, in welchen Meeresabschnitten sich die Tiere aufhalten oder vermehren. Zudem muss ein Schutzgebiet die richtige Größe haben. Ist das Gebiet zu klein, wird der Bestand nicht ausreichend geschützt. Ist es zu groß, gehen den Fischern Fische verloren, die sie eigentlich fangen könnten, ohne den Bestand zu gefährden.

Nachhaltiger und ertragreicher Fischfang ist möglich

Dass ein gut organisiertes Fischereimanagement trotz vieler Schwierigkeiten funktionieren kann, zeigt sich in Alaska, Australien und Neuseeland. Die meisten Bestände in diesen Regionen werden nachhaltig befischt und befinden sich in einem guten Zustand. In vielen Fällen wurden dort TACs und ITQs festgelegt, die dem Konzept des maximalen nachhaltigen Ertrags (maximum sustainable yield, MSY) entsprechen: Fangmengen werden so festgelegt, dass sich auf Dauer die maximale Menge Fisch fangen lässt. In einigen Fischereien sind die Grenz- und Zielwerte für die jährliche Höchstfangmenge sogar noch strenger gefasst als nach dem MSY-Konzept. Folgende Gründe tragen zu einem erfolgreichen Fischereimanagement bei:- Fischerei und Politik halten sich an die Fangempfehlungen der Forscher sowie an Grenz- und Zielwerte.

- Verschiedene Interessengruppen werden frühzeitig in den Managementprozess eingebunden. Bei der Festlegung der Fangquoten ist die Expertise der Forscher maßgebend. Bei der Verteilung von Fangrechten, Maßnahmen zur Vermeidung von Beifang oder anderen Managementaspekten werden zudem neben den kommerziellen Fischereibetrieben Sportfischerverbände und Nichtregierungsorganisationen mit eingebunden.

- Die Verantwortlichkeiten im Fischereimanagement sind klar verteilt und hierarchisch strukturiert. Die Fischerei in den internationalen Gewässern wird durch eine der Regionalen Organisationen für das Fischereimanagement (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO) geregelt. Die Fischerei in der Ausschließlichen Wirtschaftszone wird von den Bundesbehörden organisiert, und die küstennahen Gewässer liegen in der Zuständigkeit der lokalen Behörden.

- Im Einsatz sind staatliche Fischereibeobachter, deren Arbeitskosten von den Fischereibetrieben zu tragen sind. Dieses Geld kommt der Forschung zugute. Die Alaska-Seelachs-Fischerei beispielsweise wird zu 100 Prozent durch Beobachter an Bord kontrolliert. Zusätzlich werden Anlandungen in den Häfen mit Kameras überwacht.

- Nicht nur einzelne Fischarten werden betrachtet, sondern es wird versucht, den Fischfang so zu steuern, dass das ganze Ökosystem geschont wird. Experten sprechen vom Ökosystemansatz. Dazu gehört unter anderem der Verzicht auf schweres Fanggeschirr, das den Meeresboden schädigen kann.

- Die für das Management Verantwortlichen sind bereit, aus Fehlern anderer zu lernen, und richten ihre Maßnahmen von vornherein so aus, dass eine Überfischung vermieden wird. Das ist in Alaska und auch in Neuseeland der Fall, wo die industrielle Fischerei erst rund 20 Jahre alt ist.

- Grundlage für die Fischerei in den USA ist insbesondere der Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act (Magnuson-Stevens-Fischereischutzgesetz) aus dem Jahr 1976. Er wurde nach 2 Senatoren aus den Bundesstaaten Alaska und Washington benannt und im Lauf der Zeit mehrfach überarbeitet, zuletzt 2007. Die letzten Änderungen sehen für die USA insgesamt Maßnahmen vor, wie sie in Alaska zum Teil schon etabliert sind. So soll die Fischerei beispielsweise stärker nach Umweltschutzgesichtspunkten ausgerichtet werden und wichtige Fischlebensräume schonen. Die Ziele sollen mithilfe regionaler Fischereimanagementpläne (Fishery Management Plans, FMPs) umgesetzt werden. Diese beinhalten ökologische, ökonomische und soziale Aspekte. Zwar gibt es in den USA zum Teil Widerstand gegen die strengen Regeln, doch sind diese gesetzlich verankert. Nichtregierungsorganisationen haben bei Verstößen die Möglichkeit zu klagen.

Für jeden Bestand das richtige Management

Welche Managementmaßnahme am besten geeignet ist, auf Dauer einen hohen Fischereiertrag zu generieren und zugleich die Fischbestände und die Meereslebensräume zu schützen, hängt letztlich vom Fischbestand und der Situation vor Ort ab. In der industriell mit großen Schiffen betriebenen Fischerei, in der weltweit etwa 500 000 Fischer arbeiten, lässt sich der Fang theoretisch durch Beobachter an Bord überwachen – selbst wenn das kostspielig ist. In Ländern jedoch, in denen handwerkliche Fischerei mit Hunderten von kleinen Booten betrieben wird, wie zum Beispiel in Westafrika, können derartige Überwachungsmaßnahmen nicht funktionieren. Nach Schätzungen gibt es weltweit rund 12 Millionen handwerkliche Fischer. Es ist schlicht unmöglich, alle zu überprüfen. Dennoch gibt es vielversprechende Konzepte, um auch die Fänge der klein- und mittelständischen Küstenfischer zu erfassen. In Marokko etwa setzen die Behörden für die Überwachung der Küstenfischerei Automaten ein, die in den Häfen und/oder den Küstendörfern installiert werden. Die Fischer erhalten eine Chipkarte, mit der sie am Automaten ihre Abfahrts- und Ankunftszeiten registrieren. Damit haben die Behörden stets einen Überblick darüber, welche Fischer gerade auf dem Meer sind. Kommt ein Schiff nicht rechtzeitig in den Hafen zurück, können die Behörden präventiv Kontrollen anordnen. Zudem lässt sich der Fischereiaufwand mit diesem System recht genau abschätzen. Die Fänge werden beim Löschen des Schiffes von den Behörden registriert. Derzeit erfasst das System Boote von Fischkuttergröße. Vom kommenden Jahr an sollen auch kleinere Motorboote mit diesem System überwacht werden. Der Fang wird dann bei diesen kleinen Schiffen stichprobenartig kontrolliert werden. Fischer, die falsche Fangmengen angeben, werden nach der Schwere des Vergehens bestraft. In einigen Fällen könnte sogar das Boot zerstört werden.

- 5.14 > Fischerei ohne Beifang: An der Küste von Sri Lanka warten Stelzenfischer geduldig auf ihre Beute, die sie gezielt mit Angeln und Keschern aus dem Wasser holen.

Mehr Eigenverantwortung für die Regionen

Eine Alternative zu zentralen Fischereimanagementansätzen sind territoriale Nutzungsrechte in der Fischerei (territorial use rights in fisheries, TURFs). Dabei wird einzelnen Nutzern oder bestimmten Nutzergruppen wie etwa Genossenschaften langfristig das Recht zugestanden, ein räumlich begrenztes Meeresgebiet exklusiv zu nutzen. Fangmengen und Fangaufwand werden vom einzelnen Fischer oder der Nutzergruppe selbst festgelegt. Diese privatwirtschaftlich organisierte Selbstverwaltung kann zu einer erheblichen Senkung der staatlichen Regulierungs- und Kontrollausgaben führen. Zugleich haben die Nutzer ein Eigeninteresse daran, die Bestände nicht zu überfischen, denn nur so können sie ihr zukünftiges Einkommen sichern. Ein exklusives Nutzungsrecht für einen Bestand von Fischen oder anderen lebenden Meeresressourcen lässt sich aber nur für Arten definieren, die kaum wandern – wie zum Beispiel Krebstiere und Muscheln. Ein Beispiel für ein erfolgreiches Management mit TURFs ist die handwerkliche Küstenfischerei in Chile, die vor allem am Meeresboden lebende Arten befischt, besonders Seeigel und Austern. Dort zeigt sich, dass die Fischer darauf achten, nachhaltig zu fischen, wenn sie die Möglichkeit haben, die Erträge einer solch nachhaltigen Fischerei langfristig zu nutzen. Ähnliche Ansätze gibt es auch bei der Hummerfischerei in Kanada. Fachleute bezeichnen diesen Trend zu mehr Eigenverantwortung der Fischer als Co-Management.

Ökonomische Vorteile des nachhaltigen Fischereimanagements

Die Überfischung von Beständen ist nicht nur ein ökologisches Problem, sie ist auch unwirtschaftlich. Schrumpfen die Bestände, muss der Fischereiaufwand erhöht werden, um die gleiche Menge Fisch zu fangen. Die Fischer verbringen mehr Zeit auf See und verbrauchen mehr Treibstoff, um eine bestimmte Menge Fisch zu fangen. Deshalb ist eine Bewirtschaftung, die sich am MSY orientiert, sinnvoll. Problematisch ist, dass die Fischerei heute von vielen Staaten noch immer stark subventioniert wird. Durch die staatlichen Beihilfen kann die Fischerei aufrechterhalten werden, selbst wenn die Kosten des Fischereiaufwands, etwa in Form von Stundenlöhnen oder Treibstoff, bereits den Wert des Fangertrags übersteigen. So werden die individuellen Kosten der Fischer in vielen Fällen durch direkte oder indirekte Subventionen gesenkt. Jährlich werden weltweit rund 13 Milliarden US-Dollar in Form von Treibstoffvergünstigungen oder Modernisierungsprogrammen gezahlt, etwa 80 Prozent davon in den Industriestaaten.

Zusatzinfo Mauretanien, Senegal und der schwierige Weg zum guten Fischereimanagement

- Eine aktuelle Studie kommt zu dem Schluss, dass sich eine Umstrukturierung der subventionierten Fischerei lohnt, weil das die Überfischung beenden würde. Die Bestände könnten sich erholen, was zukünftig zu einem höheren Ertrag führt. Bei einer solchen Umstrukturierung würde der Fischfang in bestimmten Gebieten für eine gewisse Zeit gestoppt oder stark reduziert werden. Statt die Fischerei zu subventionieren, würde das Geld für den Unterhalt der zwischenzeitlich arbeitslosen Fischer aufgewendet werden. Wie wichtig diese soziale Absicherung der Fischer ist, zeigt der Fangstopp der Heringsfischerei in der Nordsee zwischen 1977 und 1981. Zwar konnten sich die Bestände erholen, die kleinen Küstenfischereibetriebe aber überlebten diese Zwangspause nicht. Heute wird der Fang des Nordseeherings durch einige wenige Großkonzerne dominiert. Gelingt es aber, Phasen der Fangbeschränkungen sozial verträglich zu gestalten, und erholen sich die Bestände, dann kann die Fischerei wieder aufgenommen werden. Natürlich entgehen der Fischereiindustrie durch einen Fangstopp oder eine Reduzierung der Fischerei zwischenzeitlich Erträge. Die Studie aber kommt zu dem Schluss, dass sich eine solche Umstrukturierungsmaßnahme innerhalb von nur 12 Jahren rechnet und die Fischerei zukünftig Mehrerträge von bis zu 53 Milliarden Dollar jährlich erwarten darf. Diese Berechnungen entsprechen ziemlich genau älteren Schätzungen der Weltbank. Diese geht davon aus, dass der Fischerei weltweit jährlich rund 50 Milliarden Dollar durch Überfischung, Ineffizienz und Managementmängel verloren gehen – eine erhebliche Summe im Verhältnis zum gesamten Wert der weltweit angelandeten Fische von rund 90 Milliarden Dollar. Zwar ist diese globale Analyse zum Teil verallgemeinernd, weil sich der Fischfang von Land zu Land stark unterscheidet, dennoch halten Fachleute die Schätzungen für solide.

- 5.17 > Große Subventionen, viele Schiffe: Vor allem die spanischen Fischereiflotten, wie diese im Hafen von Muros, wurden lange Zeit durch staatliche Hilfen am Leben gehalten.

Zertifikate machen nachhaltigen Fischfang attraktiv

Der Zustand der Fischbestände weltweit ist insgesamt noch immer besorgniserregend. Erfreulich ist hingegen, dass das nachhaltige Fischereimanagement für viele Fischereiunternehmen zunehmend interessant wird. Der Grund: Wer nachhaltig fischt, darf seine Produkte mit einem Ökosiegel kennzeichnen. Diese Siegel sind für viele Lebensmittelhandelsunternehmen in Europa und Nordamerika, den wichtigsten Importregionen weltweit, mittlerweile eine wichtige Voraussetzung dafür, dass ein Fischprodukt überhaupt ins Sortiment aufgenommen wird. Inzwischen gibt es mehrere Initiativen, die diese Siegel vergeben. Zu den bekanntesten zählen der Marine Stewardship Council (MSC) und die Initiative Friend of the Sea. Der MSC wurde 1997 von einer bekannten Umweltschutzorganisation und einem internationalen Lebensmittelkonzern gegründet und ist seit 1999 als eigenständige Einrichtung tätig. Weltweit sind derzeit 133 Fischereibetriebe nach MSC-Standard zertifiziert. Zusammen fangen diese Betriebe mehr als 5 Millionen Tonnen Fisch und Meeresfrüchte – ungefähr 6 Prozent der weltweiten Fangmenge. Die Initiative Friend of the Sea wurde ebenfalls von einer Umweltschutzorganisation ins Leben gerufen. Beide Ansätze verfolgen unter anderem das Ziel einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Fischbestände gemäß MSY.

- Die Zertifikate werden in der Regel nicht für Arten, sondern für einzelne Fischereien vergeben. Ob ein Unternehmen ein Zertifikat erhält, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Bewertet werden der Zustand des Fischbestands, die Auswirkungen der Fischerei auf das Meeresökosystem und das Management, dem die Fischerei unterliegt. Die Zertifizierung nach MSC-Standard zum Beispiel nutzt insgesamt 31 Bewertungskriterien, von denen eine bestimmte Anzahl erfüllt sein soll. Zu diesen Kriterien zählen:

- Die Fischer sollen modernes und besseres Fanggeschirr einsetzen, das die Beifangmenge auf ein Minimum reduziert.

- Das Fanggeschirr soll so gewählt werden, dass die Meereslebensräume geschont werden. Statt schwerer Grundschleppnetze, die den Boden aufwühlen und Bodenlebewesen töten, werden beispielsweise sogenannte Rock-Hopper-Netze eingesetzt, die mit Gummireifen vergleichsweise schonend über den Boden springen.

- Während des Schiffsbetriebs sollen Verluste der Netze oder Meeresverschmutzungen durch Öl vermieden werden.

- Die Fischerei soll in Gebieten mit eindeutig geregeltem Fischereimanagement betrieben werden. Vermieden werden soll Fischfang in Gebieten, in denen die industrielle Fischerei mit der traditionellen Küstenfischerei konkurriert.

- Die Fischereiunternehmen sollen sich intensiv mit Wissenschaftlern austauschen. Erfasst werden sollen umfangreiche, für die Fischereiwissenschaft wichtige Daten, die über den Zustand der Bestände Auskunft geben.

- Ein Zertifikat wird für 5 Jahre vergeben und kann verlängert werden. In bestimmten Abständen wird kontrolliert, ob die Regeln eingehalten werden, zum einen durch Überprüfung der Logbücher und Protokolle, zum anderen durch Besuche vor Ort direkt auf den Schiffen. Bei diesen Audits können stets auch Beobachter von Nichtregierungsorganisationen oder Umweltverbänden zugegen sein. Zudem fahren Beobachter auf den Schiffen mit, um stichprobenartig zu prüfen, was und wie viel gefangen wird. Im Fall der Fischerei des Südafrikanischen Seehechts finanziert der Südafrikanische Tiefseefischereiindustrieverband (South African Deep Sea Trawling Industry Association) die Beobachter. Dabei handelt es sich um Experten von verschiedenen Umweltschutzorganisationen und südafrikanischen Ornithologenverbänden, die insbesondere den Beifang von Seevögeln erfassen. Darüber hinaus wird der Fang mit Videokameras überwacht. Im Fall der Kabeljau- und Seelachsfischerei in der Barentssee wiederum sind bei 5 Prozent aller Fahrten Beobachter mit an Bord. Diese werden von einem staatlichen Polarforschungsinstitut für Meeresfischerei und Ozeanografie beauftragt.

Kritiker führen an, dass das Zertifizierungsverfahren nicht streng genug sei, weil nur ein Teil der Kriterien erfüllt sein müsse. So würden Zertifikate beispielsweise auch für Bestände vergeben, die nicht in optimalem Zustand sind beziehungsweise sich noch nicht vollständig erholt haben. Das betrifft jene Bestände, deren Biomasse noch nicht so stark angewachsen ist, dass sie bereits den maximalen nachhaltigen Ertrag (MSY) liefern können. Die Kritiker fordern daher eine noch restriktivere Zertifizierung. Nach Ansicht der Zertifizierer aber ist die Vergabe der Ökosiegel durchaus gerechtfertigt. Denn damit sollen die Unternehmen dazu verpflichtet werden, so zu fischen, dass sich die Bestände wiederaufbauen können. Mit dem Zertifikat erhalten die Unternehmen klare Zielvorgaben, die in einem bestimmten Zeitraum erreicht werden sollen.